Relire la science-fiction féminine américaine des années 1980

[septembre 2025]

Cet article présente trois séries de science-fiction créées par des femmes dans les années 1980, montrant comment ce pan mal connu de l’histoire de la bande dessinée américaine articule pourtant des réflexions sur l’auctorialité, la culture populaire et la représentation des normes genrées.

Les femmes écrivains tiennent une place centrale dans le développement de la science-fiction aux États-Unis ; depuis les années 1970, des noms comme Ursula Le Guin ou Octavia Butler font pleinement partie du canon du genre, et leur notoriété ne se limite pas aux seuls amateurs de science-fiction. Dans le champ de la bande dessinée, à la même période, des artistes impliquées dans le mouvement de libération féministe explorent également ce genre narratif ; on songe par exemple à Trina Robbins ou Sharon Rudahl dans les pages de l’anthologie Wimmen’s Comix (Moodian 1972). Mais que s’est-il passé ensuite ? Qui peut, aujourd’hui, citer le nom de deux autrices de bande dessinée de science-fiction publiées dans les années 1980 ? Cet article vous invite à (re)découvrir leur travail à travers trois exemples : Elfquest (scénario et dessin de Wendy Pini, avec le soutien éditorial de son mari Richard Pini), A Distant Soil (scénario et dessin de Colleen Doran) et Starstruck (scénario d’Elaine Lee, avec Mike Kaluta au dessin). Toutes trois ont débuté dans un format épisodique au tournant des années 1980 (en comic books d’une trentaine de pages pour Elfquest et A Distant Soil, et en prépublication couleur au sein de divers magazines pour Starstruck), et ont connu depuis de très nombreuses rééditions sous des formats éditoriaux variés.

Des trois titres, Elfquest est le seul publié en France et a connu le plus grand succès populaire ; il est souvent cité, aux côtés de la série Cerebus de Dave Sim, comme l’un des premiers grands succès du mouvement d’auto-édition états-unien qui, en s’appuyant sur un réseau de librairies spécialisées émergeant dans le courant des années 1970, permit pour la première fois aux auteurs de la fin de cette décennie de contrôler l’intégralité du processus de production de l’œuvre. Le modèle de l’auto-édition contraste fortement avec celui du « work-made-for-hire », omniprésent dans les années 1960 et 1970, dans lequel les auteurs occupaient une position subalterne, travaillant sur commande dans un système éditorial contrôlé par les maisons d’édition qui étaient les propriétaires légales des personnages et des œuvres. Les premiers numéros d’Elfquest, datés de 1979 et publiés par Warp (pour « Wendy And Richard Pini ») furent tirés à 100 000 exemplaires et vendus exclusivement sur ce « marché direct » (plutôt qu’en kiosque). La série est également connue pour son lectorat très féminisé, à une époque où la production américaine était dominée par des comics de superhéros destinés surtout aux jeunes hommes. Forte de son succès, la série donna lieu à un grand nombre de spin-offs avant de se conclure en 2019 après 40 ans de publication durant lesquels les Pini collaborèrent avec différents éditeurs tout en conservant une complète autonomie créative.

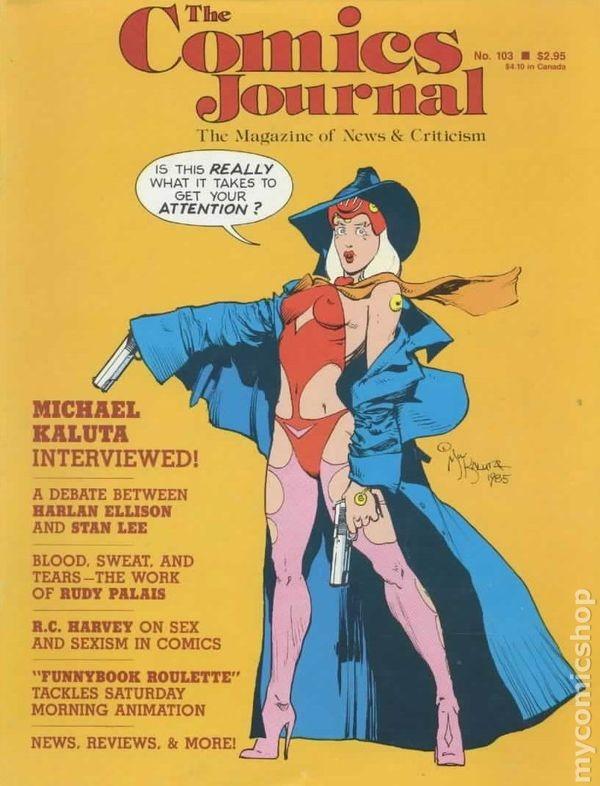

A Distant Soil est la première série de bande dessinée de Colleen Doran, et son projet le plus personnel. Repérée par les Pini et initialement éditée par Warp, Doran a 19 ans lorsque sa série débute sous forme de fascicules noir et blanc ; cependant, mécontente de l’accompagnement éditorial de Warp Graphics, elle les quitte au bout de quelques années et redessine intégralement les 300 planches déjà publiées. Sur plus de quarante numéros, la série retrace les aventures de Liana, une jeune télépathe prise dans un conflit entre l’oligarchie politique de la planète Ovanon et son dirigeant spirituel, Seren, qui cherche à mettre un terme à son influence. La série est actuellement inachevée, Doran ayant par ailleurs connu une longue et fructueuse carrière de dessinatrice pour des éditeurs mainstream et affronté des difficultés éditoriales majeures (notamment la faillite de son imprimeur et la destruction de tous les négatifs d’impression). L’autrice est cependant déterminée à terminer son récit dans les années à venir.

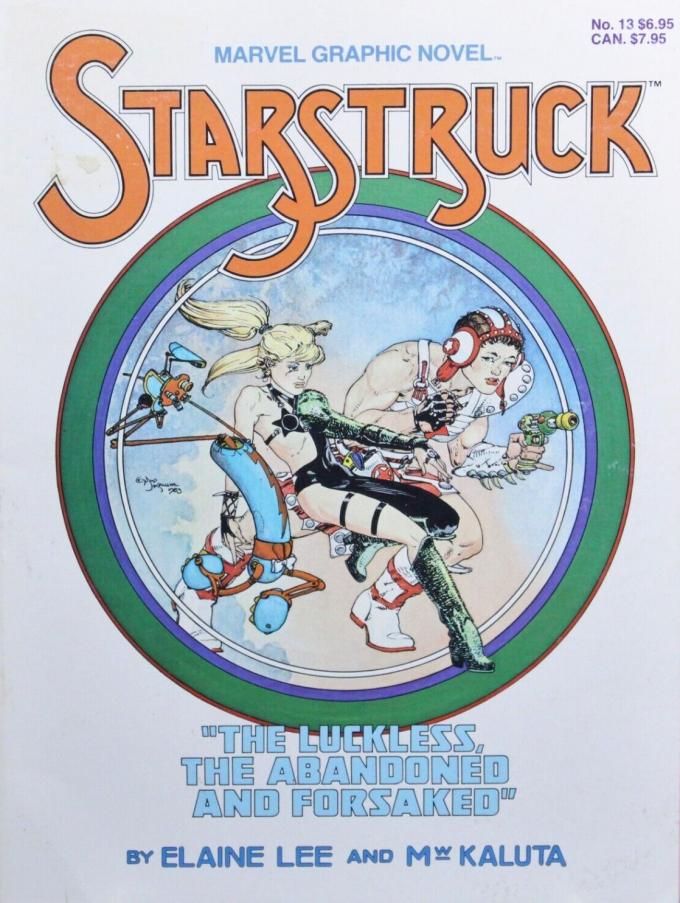

L’histoire éditoriale de Starstruck est tout aussi mouvementée. La série constitue initialement l’adaptation en bande dessinée d’une comédie de science-fiction écrite par Elaine Lee et interprétée off Broadway en 1980, rendue possible par la rencontre entre Lee et Mike William Kaluta, dessinateur passionné de science-fiction dont les premiers travaux incluent une adaptation de Carson of Venus, d’Edgar Rice Burroughs. Starstruck met en scène la capitaine de vaisseau Galatia 9, qui, flanquée de sa pilote Brucilla The Muscle, se retrouve mêlée à une série de complots d’envergure galactique. S’il s’agit bien d’une comédie, ce récit dense, exigeant, rempli d’ellipses temporelles, présente une structure profondément avant-gardiste pour son époque : il donne à voir un univers foisonnant, dont l’altérité se manifeste par de nombreuses inventions lexicales et dans lequel le lecteur navigue grâce à un glossaire explicatif. Lee et Kaluta prépublient les premiers épisodes de Starstruck en 1982 dans Ilustración+Comix Internacional,revue barcelonaise de science-fiction. Quelques mois plus tard, Starstruck est au sommaire de Heavy Metal, pour finalement bénéficier d’une édition en volume relié dans la collection Marvel Graphic Novels en 1985 qui sera suivie d’une courte série de fascicules chez Marvel/Epic.

Mélange des genres

Ce corpus laisse entrevoir une certaine porosité entre la science-fiction et des genres qui lui sont voisins. C’est vrai en particulier pour Elfquest : la série met en effet en scène une tribu d’elfes évoluant dans un monde peuplé d’humains primitifs mais aussi de diverses créatures fantastiques qui l’ont souvent fait comparer au Seigneur des Anneaux (bien que les auteurs rejettent cette parenté). L’intrigue débute lorsqu’un incendie contraint les elfes à quitter leur forêt natale ; sous les ordres de leur jeune chef Cutter, ils se lancent dans une migration forcée qui les amènera à unir les différents peuples elfes et à percer le secret de leurs origines. L’influence de la science-fiction sur les deux auteurs est évidente dans la mesure où les elfes sont un peuple d’origine extraterrestre, victimes d’une avarie lors d’un voyage spatial. Wendy Pini a par ailleurs débuté sa carrière professionnelle en réalisant des couvertures pour des magazines de science-fiction comme If. Cet imaginaire fantastique transgénérique est le reflet d’une tendance états-unienne qui n’a pas d’équivalent de même ampleur en France.

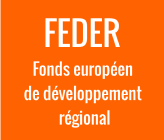

Par exemple, tandis que Métal Hurlant se décrit explicitement comme une publication de science-fiction dès son quatrième numéro, outre-Atlantique son homologue Heavy Metal opte pour l’étiquette (alors typiquement américaine) de « fantasy ». En cela, il se présente comme plus fluide génériquement et s’appuie sur des succès antérieurs comme l’œuvre de J. R. R. Tolkien (publiée en poche au milieu des années 1960) ou le cycle de Conan de Robert E. Howard, qui bénéficie d’une très populaire adaptation en bande dessinée chez Marvel par Barry Windsor Smith à partir de 1970. On pourrait souligner que les femmes tiennent dans ces deux récits un rôle à la fois limité et stéréotypique ; cela n’empêche pas le lectorat féminin de s’en emparer. Les autrices de notre corpus sont en effet aussi des fans, et en tant que telles, elles ont une lecture active et souvent subversive des œuvres dont elles s’emparent. On peut prendre l’exemple de Wendy Pini, lectrice assidue des aventures de Conan, qui, avant le début de son travail sur Elfquest, était connue dans les conventions pour sa pratique du déguisement (à une époque où le mot cosplay n’existait pas encore). Incarnant le personnage de Red Sonja, guerrière issue de l’univers de Conan, elle avait monté avec la complicité de Frank Thorne un spectacle qui mettait en scène Sonja, non pas comme un objet de désir (malgré son iconique bikini en cotte de mailles) mais comme une combattante redoutable à l’esprit acéré. Cette même tendance se retrouve dans sa production graphique pour Elfquest, où elle représente fréquemment son héros dans une position verticale dominante, tandis qu’à ses pieds se tiennent non pas des femmes (comme c’était le cas pour la couverture de Conan the Barbarian #1) mais d’autres personnages masculins.

Wendy and Richard Pini, couverture de la réédition de Elfquest #1 chez Marvel, 1985.

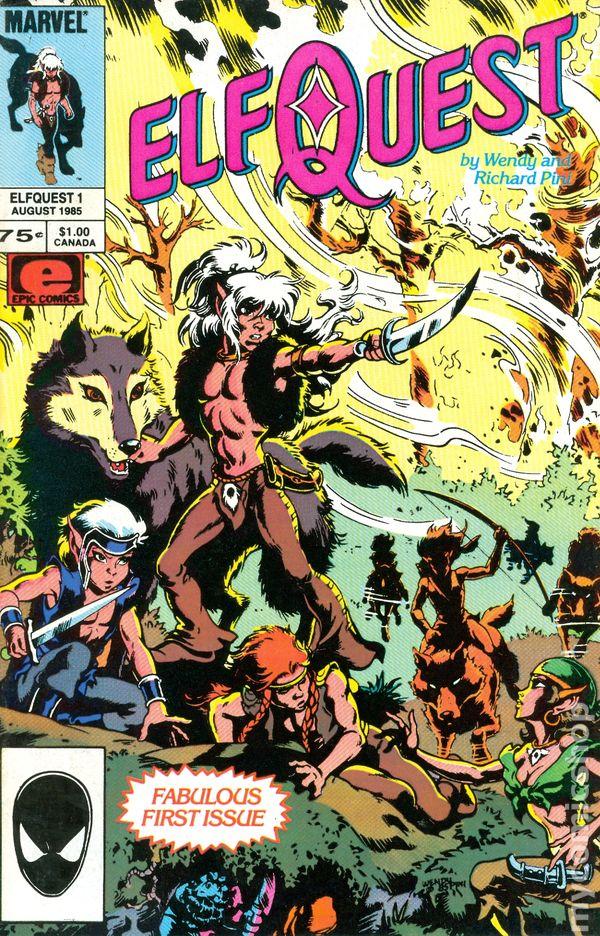

De même, à première vue, Starstruck semble adhérer aux codes graphiques dominants dans la science-fiction, non seulement dans son esthétique générale (Kaluta est très influencé par Mœbius) mais aussi dans l’adoption d’une forme de male gaze – celui-ci est explicitement dramatisé sur la couverture du magazine Comics Journal #103, dessinée par Mike Kaluta, qui représente l’androïde Erotica Anne, à la plastique parfaite, perchée sur ses talons hauts et déclarant à l’adresse du lecteur : « is this really what it takes to get your attention ? »

Mike Kaluta, dessin d’illustration pour la couverture de The Comics Journal #103, nov. 1985.

Pourtant, l’histoire de Starstruck s’applique à déjouer les stéréotypes de récits de science-fiction ou de fantasy centrés sur des personnages masculins, puisque presque tous les acteurs majeurs du récit sont des actrices, dont l’une était initialement incarnée sur scène par Elaine Lee elle-même, dans un processus d’appropriation de sa propre image qui rappelle celui de Wendy Pini.

Construction de l’auctorialité, construction de soi

Malgré leurs différences, ces trois titres ont en commun leur extrême longévité et le rôle emblématique qu’ils tiennent dans les carrières de leurs autrices. Ainsi, en interview, Pini et Doran décrivent toutes deux leurs séries comme des projets imaginés dans la petite enfance, qui ont ensuite mûri avec elles et qui constituent le reflet de leur singularité. Lee présente elle aussi Starstruck comme son opus magnum, en lui offrant par exemple une section dédiée sur son site internet. Il y a donc une identification très forte entre l’autrice, l’œuvre, et parfois le personnage : dans Starstruck, la protagoniste principale possède l’apparence blonde et menue d’Elaine Lee, puisque c’est elle qui l’interprétait sur scène, tandis que Wendy Pini décrit souvent son personnage principal comme une version masculine d’elle-même. En d’autres termes, le genre science-fictionnel est le support d’un discours sur soi, transposé dans un autre monde.

La dimension profondément personnelle de ces récits de science-fiction transparaît également dans leur histoire éditoriale. Wendy Pini se tourne vers l’auto-édition en dernier recours, après que son projet a été rejeté par tous les grands éditeurs : publier Elfquest est pour elle une nécessité, et le rythme de publication très lent lui permet initialement d’assurer tous les rôles créatifs, y compris l’encrage et le lettrage, ce qui lui garantit un contrôle presque total sur son œuvre, à une époque où la division du labeur était encore la norme imposée par les maisons d’édition. A contrario, la publication de A Distant Soil montre l’émancipation progressive de Colleen Doran, l’affirmation de son style graphique et la construction de sa position d’autrice. En effet, dans les premiers numéros publiés chez Warp, le dessin de Doran est à la limite de l’amateurisme et témoigne d’une maîtrise limitée de l’anatomie. Elle travaille intégralement au crayon à mine graphite, technique qui confère à ses pages une singularité séduisante, mais qui se révèle à la fois chronophage et destructrice (la répétitivité du geste induisant des douleurs et des crampes).

Colleen Doran, A Distant Soil #1 p. 1, Warp Graphics, Colleen Doran © 1983.

Au contraire, la version remaniée de A Distant Soil quelques années plus tard se distingue par son encrage très épuré. De la même façon, là où les pages publiées chez Warp contenaient souvent des récitatifs très longs (attribués à Richard Pini), la narration de la version ultérieure est volontiers silencieuse et contemplative. Ces deux versions du texte sont une fenêtre privilégiée sur la généalogie de l’œuvre, et elles suggèrent que les modes d’édition indépendante qui émergent dans les années 1980 constituent le laboratoire d’une bande dessinée d’auteur, caractérisée par une plus grande autonomie créative, permettant l’émergence de récits à l’esthétique singulière étroitement associés à des figures de créateurs bien visibles (notamment dans les paratextes).

Après diverses tribulations éditoriales, les pages barcelonaises de Starstruck et les six numéros publiés chez Marvel/Epic formèrent la colonne vertébrale d’un récit qui fut par la suite sensiblement étoffé via une réédition chez Dark Horse en quatre tomes de 64 pages, pour laquelle les auteurs choisissent d’insérer de nouvelles pages dans des séquences déjà existantes (plutôt que de simplement ajouter de nouveaux chapitres au récit). Starstruck s’impose donc comme une expérimentation formelle, non seulement dans la structure qu’il offre au lecteur, mais également dans ses accrétions successives, potentiellement inachevées, puisque les auteurs ont l’intention de continuer à publier Starstruck à l’avenir.

Micropolitique du genre

Le corpus de textes relève clairement de ce que l’on appelle parfois les « groundlevel comics », c’est-à-dire des textes qui ne sont ni underground, ni complètement mainstream (Singsen 2017, 164). Ils n’ont ni la puissance commerciale des seconds, ni l’approche subversive et politisée des premiers. C’est pour cette raison que Pini, Doran et Lee ne se revendiquent pas vraiment d’une idéologie féministe. Leur œuvre rappelle l’une des remarques que fait John Fiske au sujet de la culture populaire : elle s’intéresse à la micropolitique du quotidien (Fiske 1989, 56). Le but n’est pas de proposer un discours politique structuré et militant mais de susciter du plaisir par une histoire captivante. C’est sans doute en partie pour cela que ces autrices sont restées en marge du canon émergent de la bande dessinée féminine, au profit d’autrices plus radicales esthétiquement ou politiquement, qui opèrent en dehors de la bande dessinée dite « de genre » (on pense à Aline Kominsky-Crumb dans les années 1960, ou Alison Bechdel dans les années 2000).

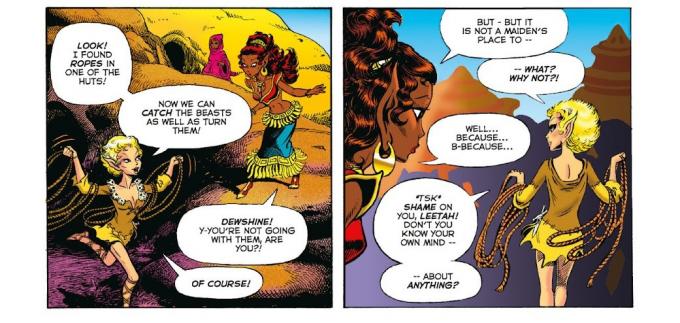

Cependant, comme on l’a vu, il est tout à fait possible de lire leurs récits comme des déconstructions des normes de genre (gender). Cette déconstruction opère au niveau de l’intrigue, qui met en scène un grand nombre de personnages féminins aux buts et aux personnalités divers, mais tous dotés d’une forte agentivité. Elfquest dépeint par exemple des conversations complexes entre plusieurs femmes sur la question des normes sociales de genre ; dans le #5, Leetah, le personnage féminin principal, qui est une guérisseuse issue d’une tribu pacifique, s’offusque de voir la jeune Dewshine participer à une chasse dangereuse, et lui dit que ce n’est pas le rôle d’une jeune fille. Dewshine lui répond en soulignant les contradictions de l’attitude de Leetah, laquelle revendique par ailleurs son propre droit, en tant que femme, à choisir librement son partenaire amoureux. Ce passage dramatise l’importance de la liberté individuelle au sein du récit ; il montre que les choix de Leetah sont valides mais met aussi en lumière la nécessité absolue de respecter les choix d’autrui.

Wendy & Richard Pini, Elfquest #5 p. 12, Warp Graphics © 1979.

Presque tous les personnages majeurs de Starstruck, héros ou opposants, sont des femmes, à tel point que celles-ci deviennent la norme et les hommes l’exception. Dans l’une des premières séquences du récit, Ronnie Lee Ellis, sœur jumelle de l’héritier d’une riche famille, tient un journal dans lequel elle parle de son frère en ces termes : « For the purpose of this experiment, I am using myself as Control since I am the norm… and he the deviation » (Lee and Kaluta, 1984, 6-7). Cette phrase est d’autant plus saisissante que Ronnie a été écartée de la succession de son père à cause de son sexe, pour privilégier l’héritier masculin ; en prenant en charge la narration, elle recentre le récit sur elle-même.

Elaine Lee et Mike W. Kaluta, Starstruck, illustration de couverture, Marvel Graphic Novel © 1984.

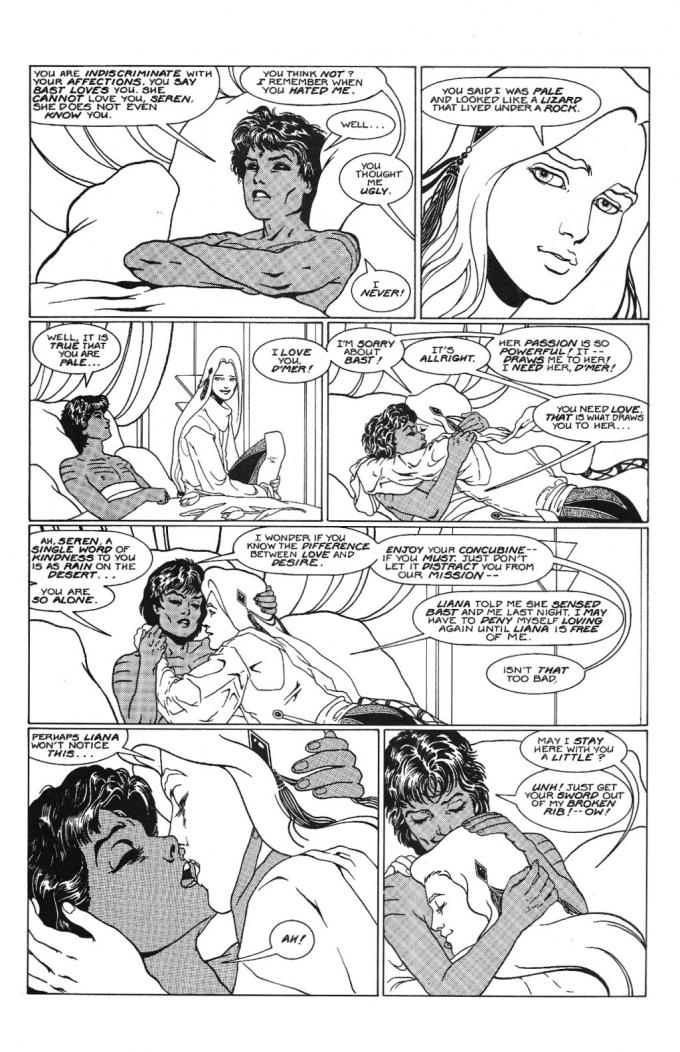

Cette déconstruction opère également sur le plan visuel, soit par la variété des corps féminins représentés (dans Stastruck, l’une des héroïnes est petite, maigre et amputée d’un sein, tandis que l’autre a une musculature très développée, comme ci-dessus), soit par l’utilisation de codes graphiques qui défient les normes. Il est en effet remarquable que Pini et Doran soient toutes deux influencées en partie par l’esthétique du shōjo manga, bien avant la démocratisation de ces publications en anglais (Akira paraît en 1985 aux États-Unis, et l’explosion du manga date du début des années 1990). En prenant leurs distances par rapport au standard graphique de la bande dessinée mainstream aux États-Unis, ces autrices revendiquent également leur liberté par rapport aux stéréotypes de genre : Pini dessine des personnages masculins imberbes, aux grands yeux et aux chevelures luxuriantes, tandis que dans A Distant Soil, Seren est un éphèbe aux cheveux longs.

Colleen Doran, A Distant Soil #18 p. 11, Colleen Doran © 1997.

Cette remise en question de la représentation des corps mène à l’explosion du modèle du couple hétérosexuel. Les univers science-fictionnels imaginés par les autrices abritent en effet des sociétés différentes de la nôtre, dans laquelle l’homosexualité, le polyamour et les relations sexuelles à plusieurs font, implicitement ou explicitement, partie de la norme. Cet érotisme transgressif (les étreintes très explicites entre Seren et son compagnon D’mer, les rapports sexuels collectifs des elfes d’Elfquest, Galatea et Brucilla bronzant nues sur une planète abandonnée) dessine les contours d’une bande dessinée féminine ambiguë, qui refuse de politiser son propos tout en écartant avec une forme d’évidence les codes de la société patriarcale des années 1980 et 1990.

Références

Doran, Colleen. 1983-1986. A Distant Soil #1-9, Warp Graphics.

Doran, Colleen. 1991-1996. A Distant Soil #1-14, Aria Press.

Doran, Colleen. 1996-2013. A Disant Soil #15-42. Image Comics.

Comics Journal #103, Nov. 1985.

Fiske, John. 1989. Understanding Popular Culture. London; New York: Routledge.

Lee, Elaine, et Mike W. Kaluta. 1882-1983. “Starstruck”, 9 épisodes publiés dans Heavy Metal, nov. 1982 - juil. 1983.

Lee, Elaine, et Mike W. Kaluta. 1984. Starstruck: The Luckless, the Abandoned and Forsaked. Marvel Graphic Novel.

Lee, Elaine, et Mike W. Kaluta. 1985-1986. Starstruck #1-6, Marvel/Epic.

Lee, Elaine, et Mike W. Kaluta. 1990-1991. Starstruck: The Expanding Universe #1-4, Dark Horse.

Moodian, Patricia (ed.). Nov. 1972. Wimmen’s Comix #1.

Pini, Wendy et Richard. 1978-1985. Elfquest #1-21, Warp Graphics.

Pini, Wendy et Richard. 1985-1988. Elfquest #1-32, Marvel Comics.

Singsen, Doug. 2017. « Critical perspectives on mainstream, groundlevel, and alternative comics in The Comics Journal, 1977 to 1996 ». dans Journal of Graphic Novels and Comics vol. 8 n°2, 2017.

Pour aller plus loin

Dossier: science-fiction