Akira : la bombe visuelle du manga

[septembre 2025]

Akira a profondément contribué à la globalisation du manga. Son esthétique cyberpunk, sa narration ambitieuse et ses thématiques transhumanistes ont influencé durablement la science-fiction, faisant de cette œuvre un pivot entre le manga et la pop culture internationale.

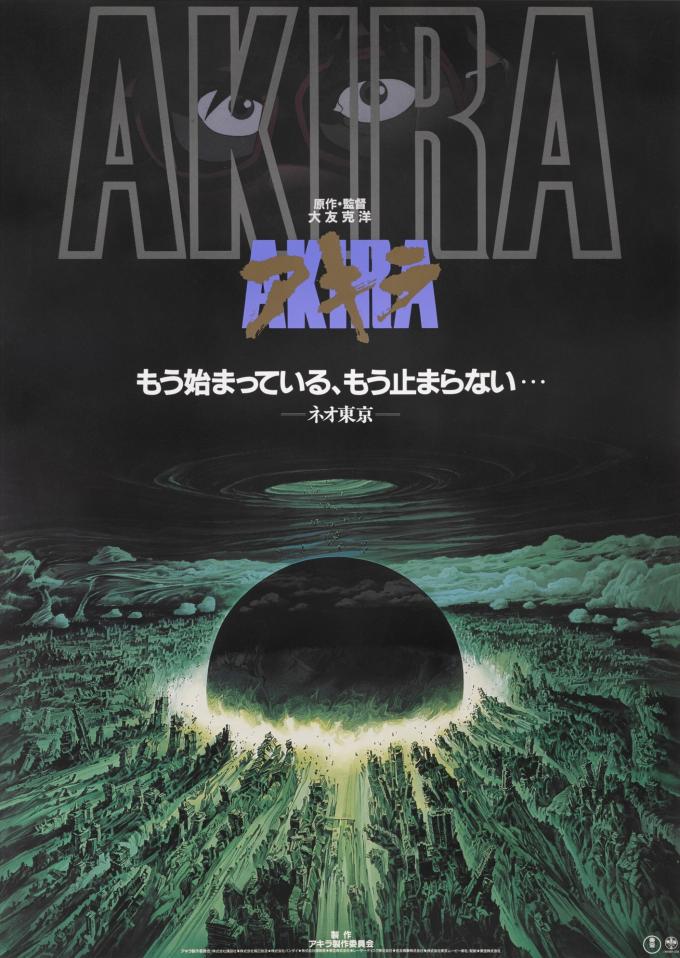

L’intrigue d’Akira s’ouvre en 2019, trente-huit ans après qu’une explosion atomique a détruit Tokyo et provoqué un conflit mondial. Dans le monde réel, le manga de Katsuhiro Ôtomo paraît pour la première fois dans le Young Magazine le 16 décembre 1982, soit dix jours seulement après la date fictive de la catastrophe tokyoïte. L’œuvre destinée à un public de jeunes adultes (seinen) se distingue par son ampleur : publié en feuilletons de plus de 300 pages annuelles (avec un pic à 586 pages en 1984), le manga ne connaît qu’une interruption brève (1988-1989), le temps qu’Ôtomo réalise lui-même son adaptation cinématographique.

Affiche japonaise du film Akira (1988) montrant l’explosion de 1982

Près de quarante-trois ans après sa parution initiale, Akira conserve en 2025 une dimension résolument futuriste, tout en demeurant une référence incontournable de la science-fiction et de la bande dessinée mondiale. L’œuvre dépeint un Néo-Tokyo post-apocalyptique où le destin de jeunes délinquants motards croise celui d’enfants cobayes issus d’un laboratoire militaire expérimentant sur les capacités psychiques. Cette rencontre déclenche une guérilla urbaine qui culmine en un affrontement cosmique, annonçant la naissance d’un nouvel univers. Ôtomo inscrit son récit dans une géographie précise : le laboratoire abritant le personnage d’Akira est situé sous l’enceinte olympique des Jeux de 2020. Ironie de l’histoire, les JO se sont effectivement tenus à Tokyo, mais avec une catastrophe mondiale différente de celle imaginée par l’artiste.

Cette œuvre fondatrice n’aurait jamais atteint une telle ampleur sans l’hybridité pleinement assumée qui la caractérise, tant sur le plan narratif que graphique. Akira incarne une synthèse inédite d’influences japonaises et occidentales dans un style visuel résolument novateur.

Confluence cyberpunk et influences graphiques

Contrairement à l’interprétation largement répandue en Occident selon laquelle son œuvre exprimerait un traumatisme lié à la bombe atomique, Ôtomo rejette fermement cette lecture qu’il juge réductrice et infondée dans une interview pour Kodansha (2019).

[..] la France a une vision philosophique de tout [et une vision déformante]. Ce n’est pas du tout ainsi que les choses sont vues au Japon, et ce n’est pas non plus ce qui est dépeint dans la bande dessinée. Je n’ai pas eu l’intention d’exprimer mes opinions politiques ou philosophiques. […] Je voulais également dépeindre le Japon d’après-guerre, notamment les préparatifs des Jeux olympiques, la croissance économique rapide et les mouvements étudiants des années 1960. Je voulais recréer les divers éléments constitutifs de cette époque à travers une histoire passionnante qui semblerait crédible. (ma traduction de l’anglais)

Katsuhiro Ôtomo, dans Kodansha Comics, 2019

Katsuhiro Ôtomo s’inscrit dans la tradition des grands maîtres du manga tout en s’en affranchissant. Il réinvente notamment la trame de Tetsujin-28 Gô, en attribuant au personnage d’Akira le numéro 28, référence explicite au robot géant du manga de Mitsuteru Yokoyama. Mais à travers cet hommage, il s’éloigne des codes visuels et des ressorts narratifs traditionnels, qu’il s’agisse du style rond et énergique des shônen à la Tezuka (destinés à un jeune public), ou du réalisme sombre du gekiga (ou « images dramatiques », un style revendiquant une ambition littéraire et cinématographique), tel qu’incarné par Golgo 13 ou les récits historiques de Shirato Sanpei.

Couverture japonaise du premier tome d’Akira

Ôtomo adopte une approche plus expérimentale, inscrivant son récit dans le répertoire de la science-fiction. Il en fusionne certaines composantes (fascination pour la technologie, dystopie) avec des éléments surnaturels (pouvoirs psychiques, références au folklore et à la spiritualité). Cette hybridation donne naissance à un univers inédit, où l’émerveillement face au progrès laisse place à la peur suscitée par les manipulations scientifiques et à une angoisse ancestrale face à des forces inaccessibles à la raison. Ôtomo avait déjà exploré cette tension dans Dômu (1980-1981), où le surnaturel imprègne une atmosphère urbaine étouffante. Dans les deux œuvres, l’environnement architectural devient lui-même un personnage à part entière : les immeubles modernes constituent un massif de béton aussi terrifiant que les forêts dans les anciens contes de fée.

Peu avant que le terme cyberpunk ne soit popularisé en tant que titre d’une nouvelle publiée dans AmazingStories en 1983 [1], Akira en développait déjà des traits visuels et narratifs convergents avec ce qui allait ensuite être identifié sous ce terme, comme sous-genre de la SF. Ôtomo ne découvre Neuromancer de William Gibson (1984), considéré comme le roman fondateur du genre, qu’en 1985, lors de sa traduction en japonais. Son imaginaire s’enracine plutôt dans les romans des années 1950 de Seishi Yokomizo, qui mêlent thriller et surnaturel dans un monde instable. Sa bande dessinée est une métaphore transparente de la jeunesse contestataire japonaise des années 1960, marquée par les mouvements étudiants et par une volonté de rupture générationnelle.

Affiche japonaise du film Akira (1988) représentant Kaneda et sa moto

L’œuvre d’Ôtomo paraît par ailleurs en 1982, soit l’année même de la sortie du film Blade Runner de Ridley Scott, autre pionnier du cyberpunk au niveau visuel. Les deux œuvres, bien que développées indépendamment, manifestent une même fascination pour les dystopies urbaines saturées de technologies et pour les transformations du corps à l’ère postindustrielle. Cette simultanéité révèle une convergence des imaginaires entre l’Orient et l’Occident, annonçant la formation d’un espace culturel global traversé par les mêmes angoisses face au progrès, à la déshumanisation et à la perte de repères identitaires.

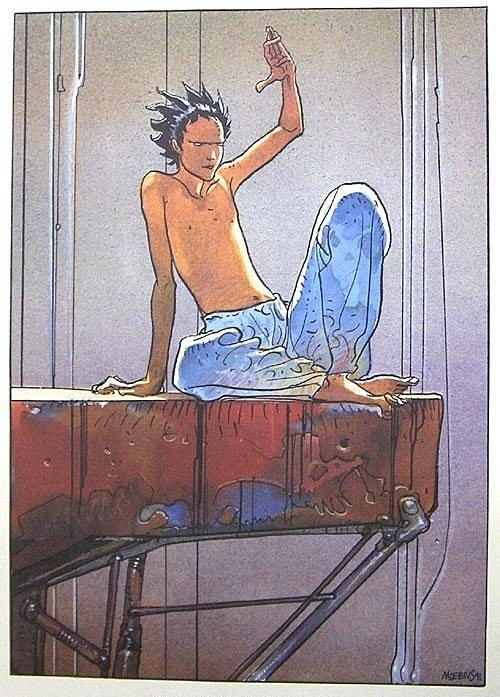

Sur le plan graphique, le style d’Ôtomo puise aussi bien dans l’illustration japonaise (Tadanori Yokô et Yoshitaro Isaka) que dans la bande dessinée occidentale. Cinéphile passionné, l’artiste s’inspire des films américains des années 1960-1970 pour concevoir ses planches comme de véritables storyboards, alternant les angles et les cadrages. Mais c’est la découverte d’Arzach de Mœbius (Jean Giraud) à la fin des années 1970 qui constitue un véritable tournant dans sa démarche artistique. En 1993, Ōtomo participe d’ailleurs à Visions of Arzach, un recueil rendant hommage à l’univers de l’artiste français. L’influence de Métal Hurlant et d’autres dessinateurs européens comme Guido Crépax se manifeste notamment dans sa recherche d’une autre forme de stylisation des personnages, plus éloigné des conventions du manga de ses contemporains. Ôtomo et Mœbius se sont ensuite rencontrés à plusieurs reprises et ce dernier a même rendu hommage à l’artiste japonais en dessinant dans son style une illustration mettant en scène le personnage de Tetsuo (l’un des personnages d’Akira).

Affiche créée par Mœbius représentant Tetsuo, l’un des principaux protagonistes d’Akira, éditée par 1000 Editions en 1995. © 1995 Mœbius; Tetsuo © 1985 MASH*ROOM Co., Ltd. Le personnage « Tetsuo » et l’œuvre Akira sont protégés par le droit d’auteur © 1984 Mash*Room Co., Ltd.

Moebius a par ailleurs reconnu leurs convergences et déclaré :

Disons qu’il y eu une rencontre, une rencontre générationnelle. On était tous les deux des jeunes gens à des milliers de kilomètres de distance, mais on était en train de bouillonner littéralement de l’intérieur et ça se voyait dans nos dessins. Il s’est reconnu, je me suis reconnu dans son travail, ça a été une sorte d’émulsion télépathique, partagée et furtive. Il n’a pas regardé mon travail de façon obsessionnelle, il l’a assimilé en un clin d’œil et moi pareil. Et puis voilà, le mal était fait.

Mœbius, dans Richard et Kahn, 2010

À la disparition de l’artiste français, Ôtomo lui rend hommage dans les pages du quotidien national Asahi Shimbun et le mentionne explicitement dans le catalogue de l’exposition « Otomo Katsuhiro GENGA Exhibition » (2012), soulignant ainsi l’importance capitale de cette rencontre dans son processus créatif.

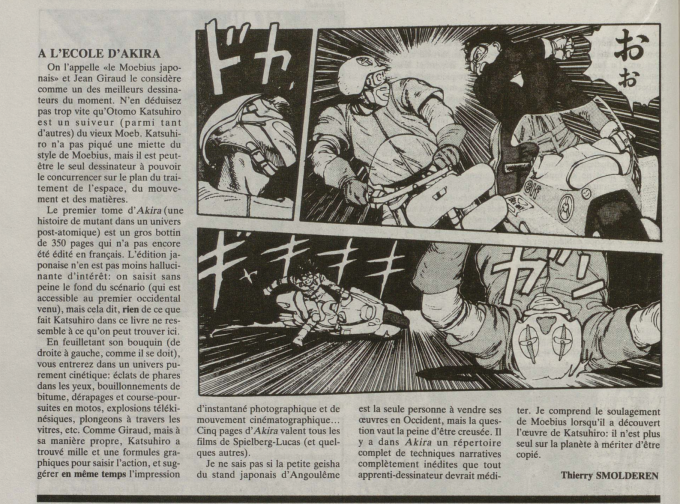

La proximité de Mœbius et d’Ôtomo est également soulignée dès le premier article consacré à Akira dans la presse française. Thierry Smolderen dresse ainsi un dithyrambe dans Les Cahiers de la bande dessinée dès 1985 :

[…] rien de ce que fait Katsuhiro dans ce livre ne ressemble à ce qu’on peut trouver ici. […] vous entrerez dans un univers purement cinétique : éclats de phares dans les yeux, bouillonnements de bitume, dérapages et course-poursuites en motos, explosions télékinésiques, plongeons à travers les vitres, etc. Comme Giraud, mais à sa manière propre, Katsuhiro a trouvé mille et une formules graphiques pour saisir l’action, et suggérer en même temps l’impression d’instantané photographique et de mouvement cinématographique...

Cinq pages d’Akira valent tous les films de Spielberg-Lucas (et quelques autres).

[…] Il y a dans Akira un répertoire complet de techniques narratives complètement inédites que tout apprenti-dessinateur devrait méditer.

Thierry Smolderen, 1985

Thierry Smolderen, « À l’école d’Akira », Les Cahiers de la bande dessinée, 64, Glénat, juillet/août 1985, p. 52, disponible sur le portail MediaBD : https://mediabd.citebd.org/.

En réalité, les artistes n’ont pas attendu pas ce conseil pour s’inspirer des planches d’Ôtomo. Plusieurs auteurs majeurs du comic book s’approprient son langage visuel pour renouveler leur propre approche narrative. Joe Madureira (Uncanny X-Men, Battle Chasers) transpose l’énergie cinétique et le dynamisme des planches d’Akira dans ses compositions ; Frank Miller s’inspire ouvertement de l’esthétique d’Ôtomo pour structurer ses mises en page cinématographiques ; Bryan Lee O’Malley (Scott Pilgrim) tente d’en reprendre l’esprit punk.

En France, l’influence d’Ôtomo est tout aussi perceptible. Enrico Marini intègre dès 1993 dans Gipsy des éléments stylistiques empruntés à l’œuvre japonaise, perceptibles notamment dans le dessin de certains personnages. De son côté, Olivier Vatine évoque lui aussi l’impact profond qu’Akira a eu sur son propre style graphique, qu’il décrit comme un tournant dans sa manière de concevoir la bande dessinée :

Un jour, je tombe sur une case d’Akira dans un magazine. Je me demande ce que c’est, il y avait une moto et des “speed lines”. Je commence à aller chez Junku pour m'acheter des mangas, prenant exprès le train de Rouen pour y aller. J’y étais fourré tout le temps pour voir les nouveautés. Je me suis procuré Akira et dès Aquablue II, je leur repiquais des plans. Tu regardes Aquablue II, il est mal dessiné, on ne savait pas où aller au niveau scénar’ mais il y a des speed lines et j’avais intégré des tas de trucs !

Olivier Vatine, dans Richard et Kahn, 2010

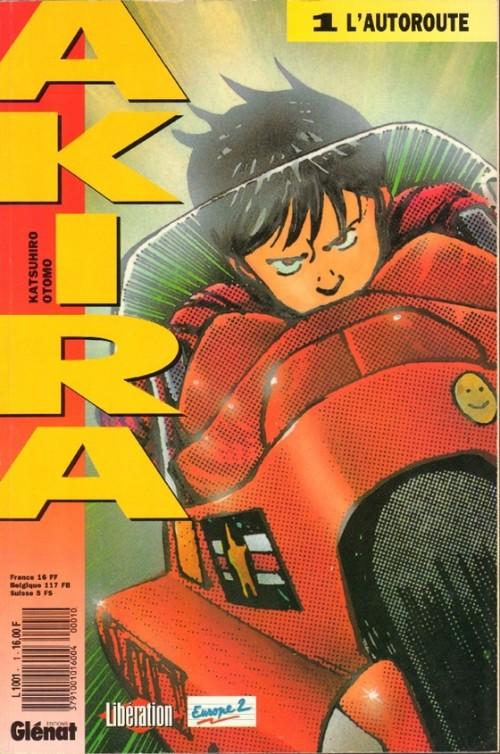

Akira, fascicule vendu en kiosque en 1990

Collaborations transpacifiques et transmédiatiques

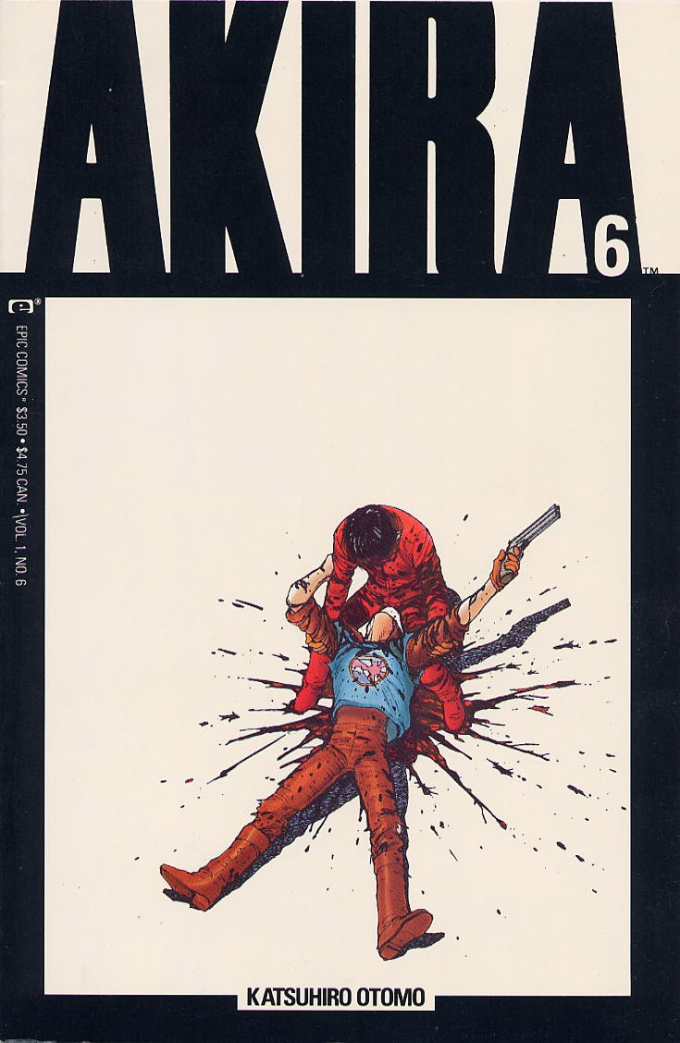

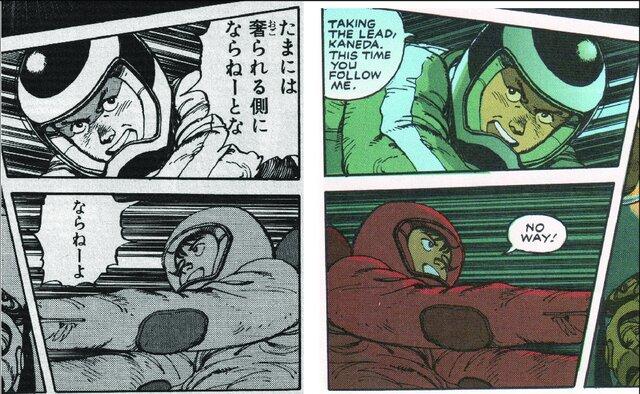

Bien qu’Akira suscite dès sa parution l’enthousiasme des artistes et des critiques spécialisés, le grand public occidental ne découvre véritablement l’œuvre que par le biais de ses adaptations, qui englobent aussi bien des versions éditoriales remaniées que des déclinaisons sur d’autres médias. La première version à connaître une large diffusion est une édition américaine de 1988 profondément remaniée par Epic Comics (filiale de Marvel Comics) afin de répondre aux habitudes de lecture locales. Les planches originales sont entièrement inversées afin de s’aligner sur le sens de lecture occidental (de gauche à droite), répondant ainsi aux conventions éditoriales des marchés nord-américain et européen de l’époque. Les onomatopées japonaises sont non seulement traduites mais également redessinées pour s’intégrer à la mise en page modifiée. Toutefois, l’aspect le plus radical de cette version réside dans sa colorisation intégrale, qui rompt avec la tradition du manga en noir et blanc.

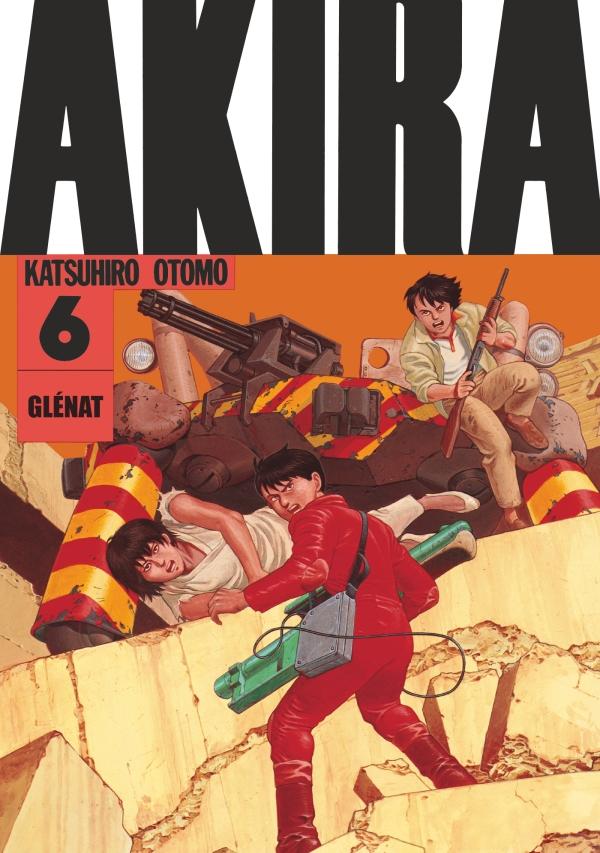

Couverture du 6e fascicule d’Akira, version américaine publiée par Epic Comics entre 1988 et 1995.

Cette entreprise éditoriale d’envergure est menée en collaboration étroite avec l’éditeur japonais Kodansha et sous la supervision de l’équipe d’Ôtomo. La colorisation est confiée à Steve Oliff, qui inaugure pour l’occasion un procédé innovant : la mise en couleur numérique. Il s’agit en effet de l’une des premières bandes dessinées au monde à avoir été colorisées à l’aide d’un ordinateur. Steve Oliff affirme dans une interview de 2016 qu’ « Akira a tout changé. Comme il s'agissait de la première bande dessinée colorée numériquement, cela a constitué un véritable changement de paradigme. » (ma traduction de l’anglais ; Aoki, 2016)

Cette version implique des échanges constants entre les équipes japonaises et américaines, dans un contexte pré-numérique, ce qui rend le processus long et complexe en termes de logistique.

Comparaison entre les versions japonaise originale et la version américaine d’Epic Comics (de la Iglesia, 2016)

Ce processus méticuleux donne à Akira une esthétique inédite qui participe à son succès immédiat auprès des lecteurs américains lors de sa sortie en 1988. Le succès commercial confirme l’intérêt du public et encourage la diffusion de cette version colorisée dans d’autres pays européens. Par ailleurs, le travail de Steve Oliff sur Akira a été salué à de multiples reprises : il a reçu trois Harvey Awards consécutifs du meilleur coloriste entre 1990 et 1992, ainsi que le tout premier Eisner Award du meilleur coloriste en 1992.

En France, c’est l’éditeur Glénat qui finit par publier Akira à partir de 1990, dans sa version colorisée et remaniée pour le marché occidental. Pourtant, ce n’était pas le premier choix des ayants droit. Jean-Pierre Dionnet, alors conseiller éditorial chez Albin Michel, raconte que le manga leur avait été proposé en premier, mais que la maison d’édition avait refusé, jugeant le projet trop ambitieux et trop long : « Ils n’y ont pas cru du tout » (Richard et Kahn, 2010), résume-t-il. De son côté, Jacques Glénat se souvient que l’œuvre d’Ôtomo a été pour lui une révélation : « C’est Akira qui m’a converti. C’est une série qui est un intermédiaire entre le manga et la bande dessinée du point de vue du format, du procédé narratif, etc. » (Richard et Kahn, 2010) Après un voyage au Japon en 1988, il acquiert les droits de la version américaine, alors que l’essentiel du travail d’adaptation est déjà accompli.

Glénat opte d’abord pour une publication sous forme de fascicules mensuels en kiosque, pensant ce format plus adapté. Mais l’opération tourne à l’échec. Malgré une campagne promotionnelle d’envergure (conférences de presse, affichage sur les colonnes Morris, partenariats avec Libération et Europe 2), les ventes ne décollent pas, atteignant à peine dix mille exemplaires sur un tirage initial de cinquante mille. Induit en erreur par la communication, le public s’attend en effet très souvent à ce qu’il s’agisse d’un film. Mais l’éditeur poursuit l’aventure, réduit le tirage et construit peu à peu une base de lecteurs fidèles. C’est finalement la deuxième publication en quatorze albums (1990-1996) qui permet à Akira de s’imposer durablement en librairie.

Ce succès conforte Glénat dans le format de publication choisi : un volume de plus de 200 pages au format A4 avec couverture cartonnée. Dans la même collection « Akira » seront publiées peu après les œuvres de Masamune Shirow (Appleseed, Orion, Ghost in the Shell), autre artiste majeur du cyberpunk à la japonaise. D’autres mangas appartenant à ce sous-genre sont ensuite traduits pour satisfaire les attentes du public français comme Gunnm (1990) de Yukito Kishiro ou Blame! (1997) de Tsutomu Nihei.

Ce n’est qu’en 1999, à l’occasion du dixième anniversaire de la publication d’Akira en français, qu’une troisième édition voit le jour, proposant pour la première fois l’intégralité du manga en noir et blanc, et se rapprochant ainsi sensiblement de la version originale japonaise mais toujours dans le sens de lecture occidental. Enfin, en 2016, Glénat lance une réédition complète de l’œuvre en six volumes. Placée sous la supervision directe de Katsuhiro Ôtomo depuis le Japon, cette nouvelle version se présente comme l’édition définitive, la plus fidèle à l’œuvre d’origine. Elle se distingue par une traduction française entièrement revue, la conservation des onomatopées japonaises, le respect du sens de lecture original de droite à gauche, ainsi que la reproduction fidèle des jaquettes japonaises.

Tome 8 d’Akira, « Édition originale » (2019), dernière version française du manga

Si la publication du manga a profondément bouleversé le paysage éditorial, c’est l’adaptation cinématographique qui a définitivement consacré Akira au rang d’œuvre culte, sur le plan tant artistique que culturel.

Sorti le 16 juillet 1988, date qui coïncide symboliquement avec celle de l’explosion atomique dans le film, le film Akira marque un tournant décisif dans l’histoire du cinéma d’animation. Doté d’un budget exceptionnel pour l’époque, le long métrage a nécessité la production de 160 000 celluloïdes pour produire une animation très fluide. Autre innovation notable : le pré-enregistrement des voix, procédé peu courant au Japon à l’époque, a permis d’obtenir une synchronisation particulièrement précise entre les dialogues et l’animation.

La bande originale du film est confiée au collectif Geinoh Yamashirogumi, qui élabore une composition musicale singulière, fusionnant les sonorités des instruments traditionnels balinais avec l’usage de synthétiseurs et des expérimentations sonores contemporaines. Cette approche novatrice influencera directement la bande son de Ghost in the Shell sept ans plus tard (Mamoru Oshii, 1995), ainsi que les hybridations musicales orchestrées par Yoko Kanno dans Macross Plus (Shôji Kawamori et Shinichirô Watanabe, 1994).

La diffusion d’Akira joue un rôle déterminant dans l’essor international de l’animation japonaise. Aux États-Unis, le film est distribué à partir de 1989 par Streamline Pictures, dans un circuit restreint de salles d’art et d’essai et parvient à capter l’attention d’un public de niche, composé notamment de cinéphiles, d’amateurs de science-fiction et de la communauté naissante des fans d’anime. Cette réception souterraine mais fervente installe peu à peu le film comme une référence culte. Au Royaume-Uni, la sortie du film en 1991 par Island World Communications s’accompagne d’une campagne marketing plus ciblée, jouant sur l’aspect transgressif et visuellement radical de l’œuvre. Le succès critique et commercial, bien que relatif, y est suffisant pour éveiller l’intérêt des distributeurs et des éditeurs vidéo, qui y voient une opportunité de conquérir un nouveau marché. Le phénomène Akira contribue ainsi à la création d’un circuit de distribution spécialisé et à l’émergence des premières collections d’anime en VHS et DVD.

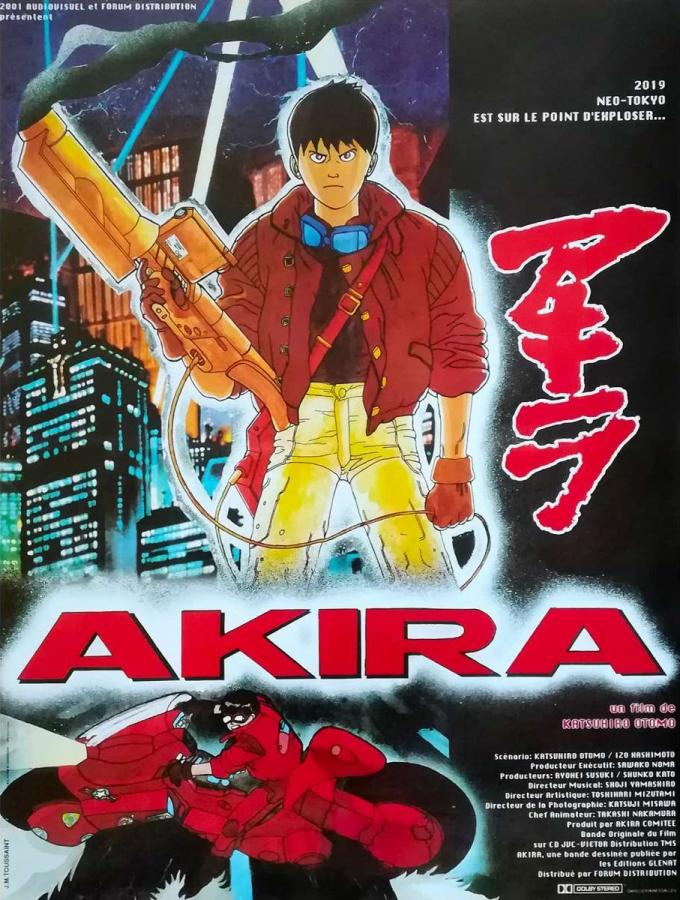

Affiche française du film Akira, diffusée en France en 1991

Distribué par Forum Distribution, le film sort en France le 7 mai 1991 dans quelques salles seulement, dont deux établissements parisiens spécialisés dans le cinéma d’auteur. Malgré cette distribution restreinte, le film attire environ 40 000 spectateurs durant sa première année d’exploitation, un chiffre modeste mais suffisant pour ancrer durablement Akira dans la sphère underground française.

Ce retentissement, encore marginal à l’échelle du grand public, se révèle décisif pour l’avenir du médium. L’enthousiasme suscité par Akira incite plusieurs studios et distributeurs occidentaux à financer ou à importer de nouvelles œuvres japonaises ambitieuses. C’est dans ce contexte que Ghost in the Shell (1995), réalisé par Mamoru Oshii et coproduit notamment par la société britannique Manga Entertainment, voit le jour. Le film bénéficie d’un financement international rendu possible précisément par le précédent succès d’Akira, dont il prolonge certaines aspirations esthétiques et philosophiques. Plus largement, ce long métrage ouvre la voie à une vague d’importation de films d’animation dans les années 1990, transformant durablement le paysage audiovisuel en exposant un public occidental élargi à une forme de narration jusque-là peu reconnue.

Une reconnaissance officielle tardive

L’influence graphique de Katsuhiro Ôtomo sur la bande dessinée occidentale s’est manifestée très tôt, notamment à travers le renouvellement des codes de mise en page et du traitement visuel chez de nombreux auteurs. Toutefois, la reconnaissance institutionnelle de son apport s’est révélée plus tardive. Aux États-Unis, elle se concrétise en 2002 par l’attribution du Eisner Award de la meilleure édition américaine d’une œuvre internationale, consacrant la deuxième publication d’Akira par Dark Horse.

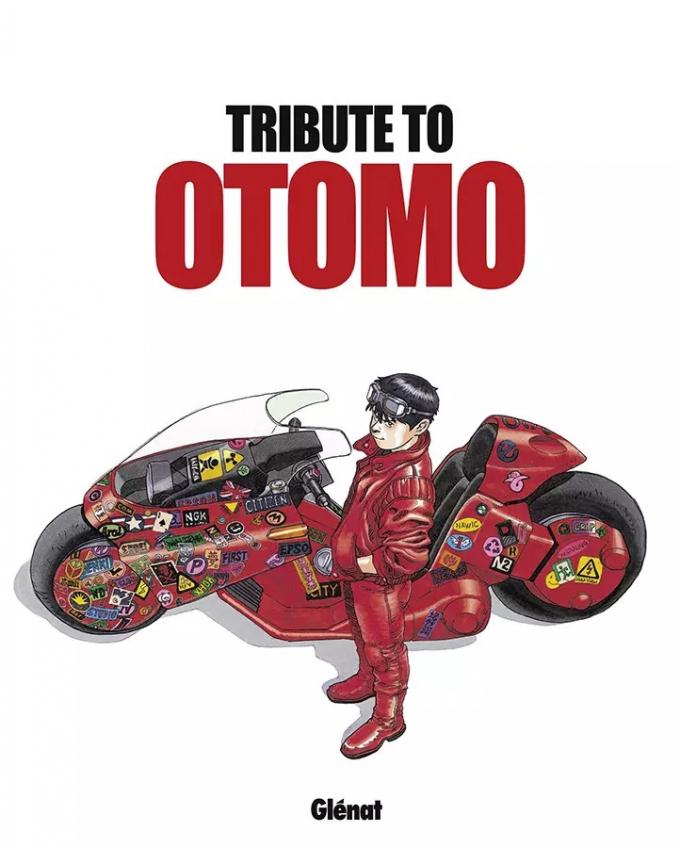

En France, la reconnaissance institutionnelle de l’œuvre d’Ôtomo s’est manifestée à travers plusieurs distinctions majeures : il est nommé officier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2014 et reçoit le Grand Prix du 42e Festival international de la bande dessinée en 2015. Lors de sa venue exceptionnelle à Angoulême en 2016, une exposition rétrospective lui est consacrée. Cet hommage donne naissance au beau-livre Tribute to Otomo, qui rassemble non seulement l’intégralité des illustrations présentées lors de l’exposition, mais s’enrichit également de contributions supplémentaires. Parmi les auteurs français figurent notamment Pierre Alary, Zep, Matthieu Bonhomme, François Boucq, Boulet, Olivier Coipel, Juan Gimenez, Olivier Ledroit, Tanino Liberatore, Victor Santos, Bastien Vivès.

Livre rendant hommage à Akira : Tribute to Otomo (2017)

L’influence d’Akira se manifeste par une multitude de références intertextuelles dans divers médias, allant du cinéma (Dark City, Chronicle) aux séries télévisées (Stranger Things), en passant par les clips musicaux (Michael Jackson et Kanye West) et l’univers vidéoludique (Cyberpunk 2077). Cependant, au-delà de cette omniprésence citationnelle, l’œuvre transcende son statut initial de manga pour s’imposer comme un véritable paradigme dans l’imaginaire cyberpunk global. Son importance réside moins dans ces hommages ponctuels que dans sa capacité à constituer une référence transmédia incontournable, reconfigurant durablement les codes esthétiques et narratifs de la science-fiction contemporaine.

Akira marque ainsi un tournant décisif dans l’histoire de la bande dessinée, inaugurant une ère nouvelle où le manga cesse d’être perçu comme un genre marginal pour devenir un vecteur essentiel de renouvellement des formes et des thématiques de la SF graphique mondialisée. Son impact se mesure à l’aune de cette double postérité : à la fois comme œuvre fondatrice d’un mouvement culturel transnational et comme catalyseur d’une révolution esthétique dont les répercussions se font encore sentir aujourd’hui à travers toutes les formes d’expression visuelle.

Bibliographie

Aoki, Deb. « Akira in Color with Steve Oliff », Anime News Network, 17 mars 2016, https://www.animenewsnetwork.com/interview/2016-03-17/akira-in-color-with-steve-oliff/.99830

Collectif. Tribute to Otomo. Glénat, 2017.

Collectif. Visions of Arzach. Kitchen Sink Press, 1993.

de la Iglesia, Martin. « The Task of Manga Translation: Akira in the West, » The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship, 6, 2016, https://doi.org/10.16995/cg.59

Kodansha Comics. « 10 Years of Kodansha Comics: Akira » Kodansha USA. January 9, 2019. https://kodansha.us/2019/01/09/10-years-kodansha-comics-akira/.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. 6 vols. Kodansha, 1982- 1990.

Ôtomo, Katsuhiro, réalisateur. Akira. Tokyo: Tokyo Movie Shinsha Co., Ltd., 1988. 124 min.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. 38 vols. Epic Comics, 1988-1995.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. 6 vols. Dark Horse, 2000- 2002.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. 6 vols. Kodansha, 2009- 2011.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. 31 vols. Glénat, 1990-1991.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. 14 vols. Glénat, 1990-1996.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. Édition noir et blanc. 6 vols. Glénat, 1999-2000.

Ôtomo, Katsuhiro. Akira. Édition définitive. 6 vols. Glénat, 2016-2019.

Richard, Olivier, et Alain Kahn. Les Chroniques de Player One : 20 ans de jeux vidéo et de manga ! Pika, 2010.

Smolderen, Thierry. « À l’école d’Akira », Les Cahiers de la bande dessinée, 64, Glénat, juillet/août 1985, p. 52.

Note

[1] Publiée en 1983 dans Amazing Stories, « Cyberpunk » est une nouvelle de science-fiction de Bruce Bethke, qui a ensuite été adaptée en roman et mis en ligne en 2001. http://www.infinityplus.co.uk/stories/cpunk.htm

Pour aller plus loin

Dossier: science-fiction