« Woman enough to survive »

Essors contemporains de la bande dessinée féministe de science-fiction publiée en français (2014-2024)

[septembre 2025]

La bande dessinée de science-fiction n’est plus réservée aux hommes : récemment, de nombreuses bédéistes se sont emparées du genre pour raconter des histoires qui évoquent notre imaginaire cabossé et se demandent ce que peut signifier un avenir féministe.

« Are you woman enough to survive ? » : cette formule heureuse qui surtitre la couverture du premier numéro du comics Bitch Planet (2014) charrie nombre d’enjeux qui traversent les fictions féministes contemporaines, en particulier dans le domaine de la bande dessinée. D’abord, la parodie évidente de la masculinité survivaliste qu’on pourrait entendre dans la tournure inverse, plus attendue, « man enough to survive ». Ensuite, une allusion écoféministe à la nécessité de suivre une voie différente, historiquement féminine, si l’on veut assurer la survie de l’humanité. Enfin, la thématisation de ce qui est « assez féminin » et, avec cette formule, la revalorisation des attributs ou qualités dites féminines, mises de côté par peur de souscrire à une forme d’essentialisme : les héroïnes se limitent souvent à être des décalques des protagonistes masculins. Après des décennies d’une présence contrariée des autrices à l’intersection d’un médium (la bande dessinée) et d’un genre (la SF) très largement perçus comme masculins tant dans le milieu éditorial que dans les récits, plusieurs bédéistes ont durant les dix dernières années stabilisé des formes d’expression féministe dans cette niche éditoriale de la bande dessinée de SF, en articulant l’intime et les grands espaces, en imaginant une continuité entre le vivant et l’artificiel et en insistant sur le rôle du social pour saisir et comprendre l’humain. Ces fictions héritent des questionnements d’abord investis durant les années 1970 et s’inscrivent dans la lignée des bandes dessinées féministes d’anticipation (Chantal Montellier) ou autofictionnelles (comme Alison Bechdel aux États-Unis ou Julie Doucet en français), tout en rompant sur certains aspects avec la production antérieure, tandis que d’autres établissent des ponts avec des formats plus populaires (manga, comics), toujours soutenus par un propos politique explicite. Ce panorama fait le bilan de ce renouveau parmi les bandes dessinées parues en français durant les dix dernières années.

BD, SF et féminisme : le rendez-vous manqué

La place congrue des femmes, aussi bien en tant qu’autrices qu’en tant qu’agentes voire héroïnes des intrigues, est un poncif qui concerne autant la bande dessinée que la science-fiction ; l’intersection qui se dessine, la bande dessinée de SF, ne fait que renforcer cet écart pour des raisons tout à la fois éditoriales (les hommes engagent des hommes) et symboliques (les personnages féminins écrits par des hommes sont structurellement plus objets que sujets), en un cercle vicieux. Une recension systématique récente des bandes dessinées de SF en français parues entre 1980 et 2021 mentionne 5 % d’ouvrages à participation féminine et seulement 1 % de monographies féminines (Perrin-Février 2022, 32), quoique les chiffres pour la période contemporaine soient nettement plus encourageants. Les années 1960-1970 auraient pourtant pu être le terreau de l’investissement des ateliers et des fictions par un contingent féminin. Or l’association femme-BD-SF dans l’imaginaire est monopolisée par une mascotte peu valorisante : le personnage de Barbarella, imaginé en 1962 par Jean-Claude Forest puis immortalisé au cinéma par Roger Vadim en 1968. Figure de voyageuse galactique agentifiée mais érotisée, subversive mais stéréotypée, symbole d’une certaine contre-culture, elle personnifie le malentendu entre révolution sexuelle (masculine, bien que ce soit rarement explicité) et révolution féministe. Ce jalon de la bande dessinée adulte en français (Lesage 2022) ouvre certes la porte à des relectures pop-féministes du personnage (ainsi qu’on peut le deviner dans la nouvelle adaptation cinématographique prévue en 2026) mais le problème est avant tout que Barbarella ne dit rien des femmes ou des enjeux féministes. Cette bande dessinée finalement anecdotique a surtout confisqué dans la mémoire populaire le moment contestataire des années 1960-1970 sur la « question féminine », alors qu’en 1976 parait la revue Ah ! Nana réalisée quasiment intégralement par des femmes, jusqu’à sa censure partielle et sa disparition deux ans plus tard – jalon bien plus important de l’auctorialité féminine en bande dessinée.

Si la bande dessinée féminine d’anticipation est un domaine cloisonné, ses portes ont certainement été entrouvertes par Chantal Montellier. Cette bédéiste pionnière, pilier de l’aventure Ah ! Nana (voir Macleod, 2021), d’abord dessinatrice de presse fortement engagée à gauche, mobilise la science-fiction dans son triptyque 1996 (1978), Shelter (1980) et Wonder City (1983) qui hyperbolise la société de surveillance, le racisme et le patriarcat. Elle n’est pas la seule à mobiliser ce genre médiatique plutôt populaire pour parler d’enjeux féministes : cette radicalisation des tensions politiques des années 1970 se lit en SF francophone dans les utopies et les dystopies de Monique Wittig ou Françoise d’Eaubonne. La bande dessinée et la science-fiction politiques ont en effet des affinités indéniables, d’abord éditorialement : des figures comme celles de Jean-Pierre Dionnet, cofondateur des Humanoïdes associés et de la revue Métal Hurlant mais aussi adjuvant du projet Ah ! Nana, ou encore Rolf Kesselring, éditeur de bande dessinée mais également hébergeur helvète de la SF anticonformiste avec la collection « Ici et Maintenant » qui publie Françoise d’Eaubonne, soulignent la compatibilité formelle entre BD et SF contestataires, lesquelles ont fait une place certes mineure mais indéniable à une expression résolument féministe. Las, les aléas éditoriaux et idéologiques des années 1980 auront raison de cette parenthèse conjecturale féministe et donneront notamment lieu à une tribune, initiée par Montellier et signée également par Nicole Claveloux, Florence Cestac et Jeanne Puchol, qui dénonce « cette soi-disant nouvelle presse percluse des plus vieux et des plus crasseux fantasmes machos » (tribune parue dans le journal Le Monde, le 28 janvier 1985). Le potentiel éditorial de l’association entre anticipation et féminisme est une actualisation récente : l’exemple le plus paradigmatique en est la réédition récente en grande pompe de la série de Montellier sous le titre Social Fiction, dans la collection spéciale « 50 ans » des Humanoïdes associés, accompagnée d’un péritexte critique. Ironie du sort, qui dit l’étroitesse du milieu, elle est notamment préfacée par… Jean-Claude Forest, créateur de Barbarella.

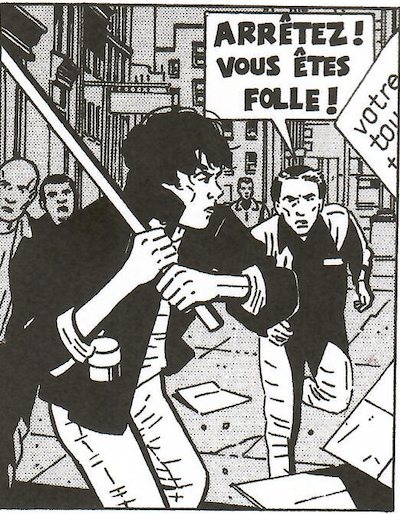

Matriarcat, patriarcat : réactiver les 70s

Une des œuvres paradigmatiques de ce succès éditorial féministe récent est la série de comics Bitch Planet (2014-2017)de Kelly Sue Deconnick et Valentine De Landro, largement commentée par la critique féministe américaine (par exemple Kirkpatrick 2017). Bien qu’il s’inspire d’abord du genre « women in prison », à savoir une fiction plutôt sordide qui met en scène les affres des prisons pour femmes aux États-Unis, le comics paru en 2014 en garde essentiellement la tradition séparatiste lesbienne, qui dès les années 70 promeut un féminisme radical utopique autour de communautés rurales lesbiennes (Orange is the New Black – d’ailleurs exactement contemporain à Bitch Planet – est peut-être l’exemple récent le plus mainstream). Par ailleurs, la série de dix volumes formule une dystopie assez cohérente : la prison est autant un lieu de mise à l’écart pour femmes « déviantes » (parfois simplement répudiées par leur mari) qu’un dispositif médiatique qui met en scène leur survie, deux caractéristiques dystopiques par excellence. La sororité y est certes mise en avant mais dans son caractère immédiat, cru et frontal : la violence est constitutive de cette communauté, une violence défensive, légitime. La violence était déjà le refuge et le défouloir de l’héroïne de Wonder City de Montellier (illustrations 1 à 3) : elle n’est pas seulement une opposition frontale aux rôles de médiation ou de soin réservés aux femmes, même dans certaines fictions féministes (qui font de la violence un fléau propre aux hommes), mais également la nécessaire révolte de déviantes, héroïnes contrariées des dystopies, dans une version explicitement inspirée d’une esthétique de série B. Le comics associe donc des inspirations et une genèse populaires à un pendant revendicatif et intellectuel affirmé (la bande dessinée est complétée par des réflexions signées par des universitaires) qui doit énormément aux thèses des années 1970.

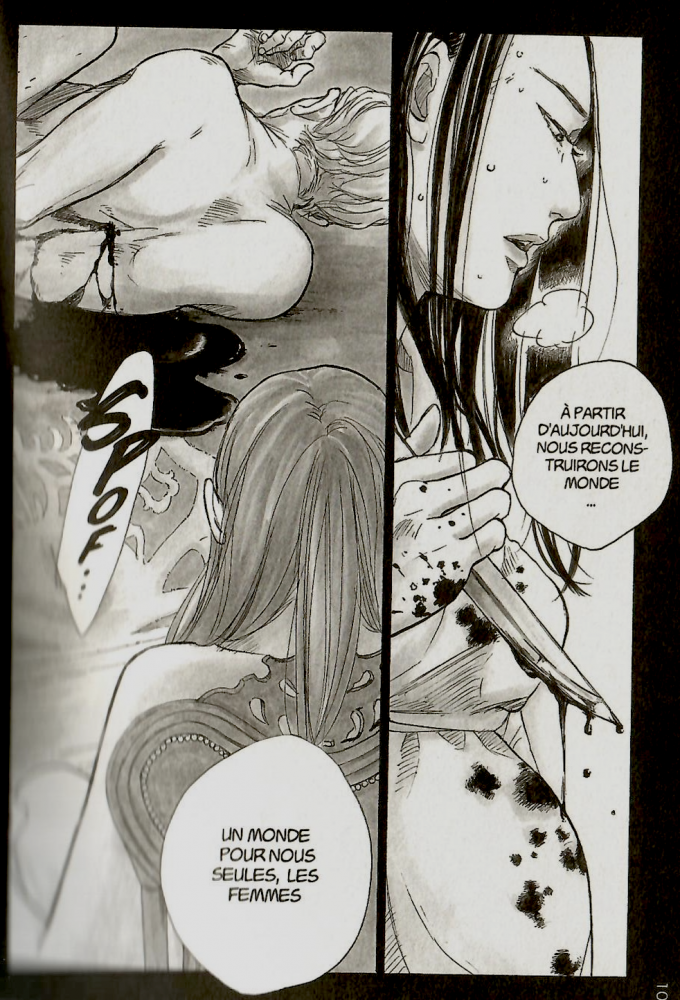

Légitimité de la violence féminine, illustrations

Chantal Montellier, « Wonder City », Social Fiction, © Les Humanoïdes associés, 2024, p. 120.

Kelly Sue DeConnick & Valentine De Landro, Bitch Planet, tome 1, © Image Comics, 2014.

Akane Torikai, Le Siège des exilées, tome 2, © Akata Éditions, 2021, p. 106.

Or s’inspirer de la décennie 1970 n’est pas uniquement synonyme d’utopies désincarnées ou de dystopies paralysantes : cela peut aussi se matérialiser dans la revendication et la thématisation des droits reproductifs. Point de convergence des différents courants féministes, la question reproductive fait l’objet de nombreuses conjectures science-fictionnelles. C’est le procédé central de la trilogie de Françoise d’Eaubonne imaginant l’ère de l’Ectogenèse (reproduction artificielle, sans gamètes mâles) mais aussi du Wonder City de la série de Montellier. Dans ce dernier, les procréations sont en effet soumises à l’accord préalable de l’« institut de contrôle démographique » (Montellier 2024, 98). En SF francophone, le classique Chroniques du pays des Mères d’Elisabeth Vonarburg (1992) met en scène une utopie matriarcale où la reproduction des mâles, dont il ne reste que peu de représentants, est soigneusement réglementée. Akane Torikai, mangaka contemporaine, réactive directement cet imaginaire-là : elle propose dans le diptyque Le Siège des exilées (2017) une fiction matriarcale à tendance dystopique où les représentants du genre masculin sont très rares et sous contrôle rapproché lorsque fertiles. Cette fiction classée « jeune adulte » (collection « Large » des éditions spécialisées Akata) met en scène une matriarche à la main de fer, en un renversement des rôles genrés plutôt classiques ; ainsi, les flashbacks montrent la domination brutale auparavant subie par les femmes et la révolution féministe inaugurée par un meurtre salvateur. Il s’agit dès lors de fonder l’équilibre sur la force du collectif féminin et le désir individuel : « Pour pouvoir vivre une vie juste, nous les femmes, nous avons lié nos “moi” individuels en un seul bloc » (Torikai 2021, p. 116) Cette tension-là, non résolue, entre aspirations personnelles et volonté voire nécessité de faire groupe, structure bon nombre de récits féministes. Le succès dans leur pays d’origine de ces deux œuvres sérielles, Bitch Planet et Le Siège des exilées, amèneront d’une part l’éditeur Akata à proposer une série de mangas SF au féminin et d’autre part Glénat à faire traduire Bitch Planet, preuve d’un certain succès éditorial de sujets jusqu’ici absents, et ce dans des formats (manga, comics) classés comme populaires.

Au-delà du cas Barbarella, l’érotisme a souvent été regardé avec méfiance, tant il cristallise les enjeux d’objectivation masculine du corps féminin. Les récits libidineux qui, sous prétexte d’érotisme, ne figurent qu’une énième soumission féminine vont de pair avec une maltraitance effective des femmes dans ces milieux : c’est précisément l’enjeu de la tribune de Montellier et de ses consœurs de 1985. L’érotisme s’est pourtant aussi fait véritablement subversif, pour imaginer d’autres manières de désirer et d’autres rapports de pouvoir. Allier ludisme, érotisme et science-fiction est plus rare encore mais constitue par exemple la trame d’une partie de l’œuvre de Joëlle Wintrebert, figure majeure de la SF francophone, d’abord éditée par Kesselring au tournant des années 1970, et la représentante d’un moment érotique au féminin en science-fiction. La bande dessinée Intense (2021) de Sole Otero, bédéiste argentine installée à Angoulême, rappelle un peu cet esprit féministe plus libertaire, l’héroïne étant une extraterrestre qui prend forme humaine pour séduire un humain. Malgré un traitement légèrement ironique du matriarcat hyper-rationaliste qui régit la société extraterrestre et sa façon désincarnée de considérer les rapports « humains », l’intérêt du propos y est moins politique qu’anthropologique : les mœurs humaines nous apparaissent dans leur arbitraire. L’érotisme y est léger bien qu’investi du pouvoir de remettre en cause les lourdeurs et les certitudes idéologiques par son caractère supposément originel, spontané et irrépressible.

Sciences écoféministes

Jusqu’ici, les œuvres contemporaines envisagées jouent sur des reprises de thèmes connus, comme pour signifier que les questionnements féministes n’ont pas changé, puisqu’ils n’ont pas été réglés. En revanche, la thématisation de l’écoféminisme, en particulier en bande dessinée, est plus récente. Françoise d’Eaubonne conceptualise la notion, qui vise à décrire la double domination des hommes sur les femmes et sur la nature, dans les années 1970, et parallèlement inaugure une SF écoféministe, mais elle est restée sans héritière directe. L’hyper-contemporain s’est emparé de ces questions, en particulier la très active maison Cambourakis et sa collection « Sorcières », lancée en 2015, qui s’oriente vers l’écoféminisme mais réédite aussi la SF féministe de Joanna Russ, James Tiptree, d’Eaubonne, etc. Il n’est donc pas étonnant d’y voir publié Les Fées scientifiques (2022) de Zoé Sauvage, une bande dessinée hybride plutôt destinée à un public jeunesse ou jeune adulte, entre didactisme, préfiguration d’une île écoféministe dans un contexte néolibéral et revalorisation de femmes scientifiques qui se trouvent intégrées au monde du récit. Elle suit une ligne étroite entre la valorisation d’une science revisitée, aux antipodes d’un écoféminisme plus spiritualiste, et un rapport subjectif au monde vivant. Sa structure plutôt utopique (l’espace « Ecotopia » est le seul enclos du vivant) la distingue nettement des dystopies mentionnées jusqu’ici puisqu’elle va valoriser la « symbiose » (Sauvage 2022, 296) et la question du commun, entre humains et entre espèces, par opposition à une vision plus libertaire du féminisme, qui inciterait chaque femme individuellement à suivre son parcours d’émancipation.

ReSisters de Jeanne Burgart Goutal et Aurore Chapon (2021), respectivement essayiste et graphiste, suit sensiblement la même ligne : dans cette fiction d’anticipation dystopique, la sororité construite prend nettement le pas sur la question du devenir individuel des personnages féminins. Si à bien des égards la bande dessinée ressemble à une transcription contemporaine de Social Fiction de Montellier, en adaptant le dispositif de surveillance à un pass vaccinal étendu, substitué au contrôle des naissances, la question du vivant thématisée par l’écoféminisme donne à la bande dessinée une inflexion contemporaine assez représentative de l’époque. On notera que jusqu’ici aucune des autrices qui traitent de l’écoféminisme en bande dessinée n’est formée en bande dessinée, à l’instar de Montellier qui se considérait d’abord comme peintre. Reste que le médium s’est imposé, par sa capacité politique et didactique, comme alternative à des formes d’écriture féministe moins ludiques, en passant outre des reproches récurrents formulés à l’égard des formes engagées (militantisme, didactisme, présentisme) qu’il a choisi d’assumer explicitement.

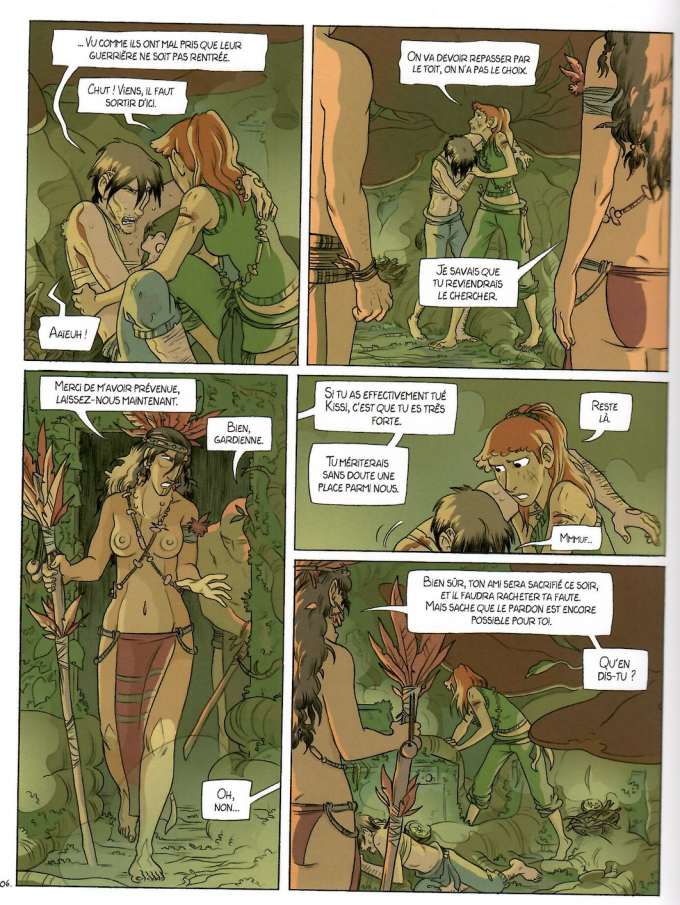

Louise Joor, Kanopé, tome 1, © Delcourt, 2014, p. 110.

Si ReSisters prend résolument le parti pris de l’anticipation minimale et valorise les savoirs militants, que Les Fées scientifiques organise son récit autour de figures féminines existantes, le diptyque Kanopé de Louise Joor fait des topoi écoféministes un simple décor pour son récit : ravage de la société post-industrielle, association masculin-destruction, société féminine primitive en symbiose avec la nature). Même si la bande dessinée évoque en flashback la société matriarcale mi-traditionnelle mi-écoféministe qui a recueilli Kanopé, l’héroïne éponyme, l’histoire du duo qu’elle forme avec Jean, un résistant de la société extérieure dévastée par l’épuisement des ressources, forme le cœur de l’intrigue. Les personnages ambigus – Jean est un sauveteur plutôt condescendant quoique convaincu par la cause écologiste et Kanopé est en tension entre la fidélité à sa tribu et l’ouverture à l’autre – en font une bande dessinée jeune adulte ouverte, qui rejoue davantage la solidarité effective et interpersonnelle contre les principes absolus et la mort promis aux intrus (voir l’illustration de Kanopé). La dimension écoféministe est dans ce cas-là compatible avec un parcours individuel central, qui passe par une romance attendue entre les deux protagonistes.

Le roman graphique est-il soluble dans la SF ?

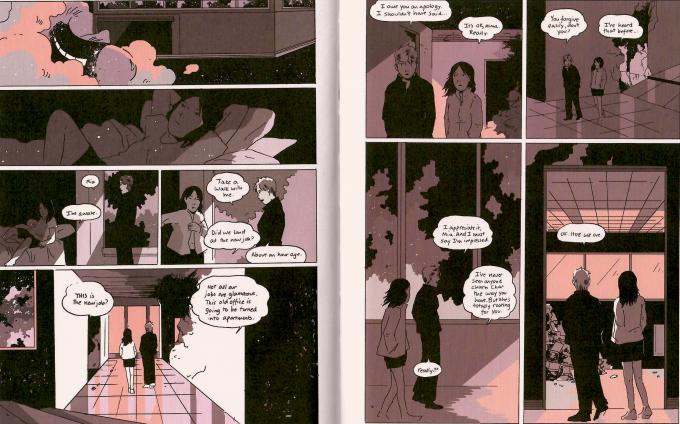

Les approches thématiques ou didactiques des œuvres mentionnées jusqu’à présent, au lectorat plutôt calibré éditorialement (jeunesse et jeune adulte ou encore public averti), évitent volontairement une approche auteuriste ; certaines bandes dessinées osent pourtant des formats plus personnels. En français, les éditions indépendantes L’Employé·e du moi publient Lisa Blumen et Julie Michelin, deux autrices qui assument le roman graphique de genre – enfin presque : l’argumentaire éditorial de l’une des œuvres (Astra Nova, 2023) s’attache tout de même à rassurer les plus réfractaires en précisant que la science-fiction est un « moyen détourné » pour parler d’autre chose, précision uniquement utile pour lecteurices frileuses. Lisa Blumen signe successivement deux bandes dessinées pré-apocalyptiques (Avant l’oubli, 2021 et Astra Nova, 2023) qui s’interrogent sur l’avant d’une rupture anthropologique, sur ce que la perspective d’une fin immédiate, concrète, apporte à la réflexion abstraite sur la finitude (fin du monde dans Avant l’oubli, fin d’un monde, celui de l’héroïne, dans Astra Nova). Ces récits sororaux prennent à contre-courant le nihilisme qui sous-tend bon nombre de récits de l’apocalypse (qui voient le pire en chaque personne) : la fin du monde n’est qu’un autre enjeu humain.

Plus emblématiquement science-fictionnel est le space opera Eksploraja (« exploration », en polonais) de Julie Michelin, qui narre l’expédition aux confins de la galaxie d’une équipe de scientifiques-astronautes. L’avant-garde de cette élite est composée de deux femmes chargées de retrouver l’Obsidonita kevlar, élément indispensable à la survie humaine. L’équipe est mixte mais fonctionne sur l’écoute, la démocratie, la thématisation des émotions, une approche féministe du problème, du moins par contraste avec la hiérarchie militaire masculine qu’on imagine aux manettes dans une fiction apocalyptique classique. La bande dessinée manifeste des traits écoféministes : non-violence de l’altérité, continuum du vivant, volonté finale de symbiose avec tout le vivant (et le non-vivant). Comme dans Les Fées scientifiques, le mix entre SF et écoféminisme accouche d’un protocole scientifique qui ne relève pas du réflexe d’appropriation mais vise simplement une compréhension prudente de l’altérité, témoignant d’une volonté de rencontre. Et la leçon écoféministe prend une autre dimension à l’échelle spatiale : lors du twist final, le salut des personnages dépend de l’interdépendance des êtres et de leur capacité à communiquer – le social, à l’instar des objets des sciences exactes, est un savoir comme un autre.

Tillie Walden, On a Sunbeam, © First Second, 2018, p. 104-105.

On a Sunbeam (Dans un rayon de soleil, 2019) de Tillie Walden pourrait de prime abord ressembler à un roman graphique mutique, où les aplats noirs et pastels se disputeraient les questions existentielles. Sans être tout à fait erronée, cette première impression fait l’impasse sur le propos assez trivial de l’intrigue centrale : ce roman graphique, d’abord un webcomic publié par épisodes, met en scène un pensionnat pour jeune fille avec ses amourettes et ses frasques adolescentes, hésitant entre Bildungsroman graphique et shōjo spatial. La non-mixité de cette société, de même que la présence de relations lesbiennes (de relations tout court, dans un monde de femmes), rappelle l’utopie féminine : soit les hommes ont disparu, soit ils ne font pas partie de ce pensionnat pour futures élites. Par ailleurs, Dans un rayon de soleil comporte un novum (invention propre à la science-fiction) remarquable : le voyage spatial intérieur, qui restreint l’infini de l’espace à l’intérieur des espaces de vie et métaphorise le cheminement psychique des personnages adolescents. Avérées dans l’histoire, les frontières de la station spatiale où résident les protagonistes deviennent ambiguës dans le traitement graphique : le noir étoilé de l’univers, arrière-plan omniprésent, est autant murs que paysage (illustration 5). Les entrainements de vols spatiaux, qui font partie de la formation des jeunes filles, ont lieu en intérieur, sans que l’on sache trop s’il s’agit d’une simulation ou d’un portail. Les confins de la galaxie, lieu d’aventure de la dernière partie du récit, portent un nom édifiant à cet égard : « The Staircase » (« L’Escalier »). Le caractère presque intime de l’infini qui boucle sur lui-même repose sur l’ambiguïté entre l’intérieur et l’extérieur, le paysage naturel et le paysage artificiel, seuils et portes permettant de passer de l’un à l’autre. Ce geste esthétique réalise l’intégration conjointe d’une SF qui aime les grands espaces et d’un intime associé à des qualités féminines en mobilisant au maximum la spécificité du médium bande dessinée. Seul l’iconotexte est capable de saisir de cette manière une proximité indicible entre des échelles incommensurables, dans une forme de sublime spatial.

Science-social-fiction

Par bien des aspects, la production contemporaine de bandes dessinées de science-fiction pourrait donc ressembler à un rattrapage du rendez-vous manqué féministe des années 1970. Les sorties récentes nous indiquent en effet une figuration de stratégies politiques similaires : la non-mixité assumée, explicitée ou non, volontaire ou accidentelle, n’est plus réservée à des fictions militantes ou académiques mais s’impose comme espace de liberté au sein des récits et au-delà. Mais on assiste également à un essaimage vers diverses formes génériques et une dominante écoféministe inédite. Le public s’est élargi, les autrices lorgnant largement vers les plus jeunes, en faisant hommage à des formes qui leur sont directement dédiées (romance, shōjo). Subsistent par ailleurs des zones de conflits dans ces fictions largement au diapason : elles cherchent notamment à arbitrer entre les dynamiques politiques collectives et les particularités individuelles, la mobilisation d’une violence légitime et une éthique du soin interpersonnelle. Pourtant, le fait qu’aucun de ces récits n’appartienne à la hard SF, la science-fiction la plus technophile, nous renseigne sur l’importance donnée à la question sociale, au vécu partagé, dans le contexte de mobilisations politiques. Ces autrices participent en effet de ce qu’on pourrait appeler une poétique du séjour, faisant de la question de la coexistence un préalable politique et un enjeu central des récits : mobilisant les perspectives féministes pour écrire et dessiner des futurs enviables, elles cherchent à régler la question de l’habitabilité et du chez-soi humain – et à le faire, a minima, pour tout l’univers connu.

Références

Corpus étudié

Burgart Goutal, Jeanne et Aurore Chapon. 2021. ReSisters. Paris : Tana Éditions.

Blumen, Lisa. 2021. Avant l’oubli. Bruxelles : L’Employé·e du moi.

Blumen, Lisa. 2023. Astra Nova. Bruxelles : L’Employé·e du moi.

DeConnick, Kelly Sue et Valetine De Landro. 2016 [2014]. Bitch Planet, tome 1 : Extraordinary machine. Grenoble : Glénat.

Joor, Louise. 2014 et 2019. Kanopé. Paris : Delcourt, 2 tomes.

Michelin, Julie. 2021. Eksploracja. Bruxelles : L’Employé·e du moi.

Montellier, Chantal. 2024 [1978]. Social fiction. Paris : Les Humanoïdes associés.

Otero, Sole. 2021 [2019]. Intense. Melesse : Presque Lune.

Sauvage, Zoé. 2022. Les Fées scientifiques. Paris : Cambourakis.

Torikai, Akane. 2021 [2017]. Le Siège des exilées, Rançon : Akata, 2 tomes.

Walden, Tillie. 2019 [2018]. Dans un rayon de soleil. Paris : Gallimard.

Bibliographie critique

Carrier-Moisan, Marie-Ève. 2024. « Comics, graphic novels, and feminism ». Dans The Routledge Handbook of Feminist Anthropology. Sous la direction de Pamela L. Geller, 150-166. Londres : Routledge.

Kirkpatrick, Ellen. 2017. « ‘You need to learn to see yoursel through the Fathers’ eyes’ : feminism, representation and the dystopian space of Bitch Planet ». Feminist Review 116 : 134-142.

Lesage, Sylvain. 2022. « Barbarella : Sexual Revolution or Editorial Revolution ». Trad. Margaret C. Flinn. The Journal of the Comics Studies Society 6 (2) : 119-141.

Macleod, Catriona. 2021. Invisible Presence. The Representation of Women in French-Language Comics. Bristol : Intellect.

Perrin-Février, Hélène. 2022. « Un état des lieux de la bande dessinée de science-fiction écrite par des femmes en France ». Mémoire de Master, Université de Poitiers. https://www.citebd.org/neuvieme-art/un-etat-des-lieux-de-la-bande-dessinee-de-science-fiction-ecrite-par-des-femmes-en.

Pour aller plus loin

Dossier: Science-fiction