Science et fantaisie : l’imagination scientifique dans les récits sous images pour la jeunesse (1900-1939)

[septembre 2025]

Le début du XXe siècle est un moment de mutation important pour ce qui ne porte pas encore le nom de science-fiction. Dans les récits sous images en particulier, se côtoient allègrement anticipation, féérie, aventure et hypothèse, témoignant de la vitalité de l’imaginaire scientifique français et de son hybridité générique.

En 2018, la publication de l’encyclopédie RétrofictionS (Les Belles Lettres) par le duo d’érudits Guy Costes et Joseph Altairac a marqué les études consacrées à la science-fiction francophone. Cette somme, fruit de plus de dix ans de travail, s’est donnée pour but de collecter, répertorier et commenter tout ce qui a trait à l’imagination scientifique depuis le XVIe siècle jusqu’à la création de la collection « Anticipation » chez Fleuve Noir, en 1951. Le choix de l’expression « conjecture romanesque rationnelle francophone », qui figure dans le titre, marque un parti-pris assumé. D’une part, se placer dans les pas du défricheur Pierre Versins, défenseur de cette expression dans son Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction (L’Âge d’Homme, 1972). D’autre part, écarter l’appellation « science-fiction », apparue en France en 1950, pour plutôt dégager une histoire proprement francophone, un patrimoine jusque-là condamné aux oubliettes, du fait de la présence écrasante de la production américaine, de la figure tutélaire de Jules Verne et plus largement d’une progressive invisibilisation, mise en évidence par les travaux de Serge Lehman (Escales sur l’horizon, 1998).

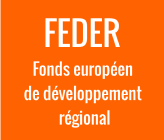

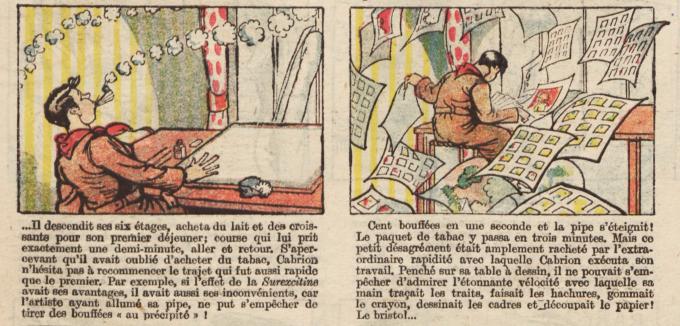

Loin de se consacrer uniquement aux nouvelles et autres romans francophones, RétrofictionS exhume dans son sillage une foule de documents peu connus, des assiettes décorées de scènes du futur, aux buvards publicitaires ornés de paysages extraterrestres, en passant par des livres médicaux promotionnels décrivant les merveilles d’un voyage dans le corps humain. Au sein de ces artefacts visuels divers, les érudits ont aussi identifié une foule de récits sous images, et avec eux une quarantaine d’illustrateurs de premier plan, pour beaucoup méconnus, qui tiraient à la ligne à la manière des feuilletonistes de l’époque : qui se souvient aujourd’hui de Nadal, de Valvérane, de S. Pania [fig. 1] ou encore d’Asy [fig. 2] ?

Fig. 1. Le dessinateur Cabrion travaille en accéléré grâce au sérum appelé « Surexcitine »

S. Pania, « La Surexcitine » (détail), La Jeunesse illustrée, n° 1347, 28 juillet 1929, p. 1 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Fig. 2. Autofiction dessinée par Asy, qui s’imagine rêvant à sa prochaine planche

Asy, « Un cauchemar d’un artiste des Belles-Images » (détail), Les Belles images et La Jeunesse illustrée, n° 1626, 14 novembre 1935, p. 1 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

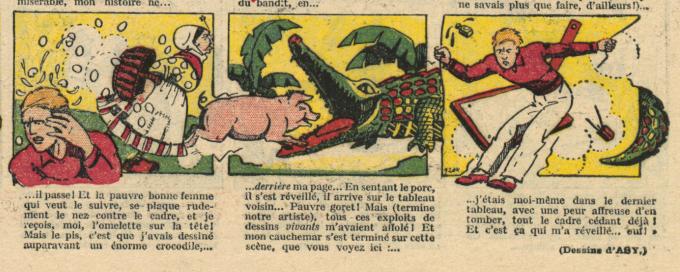

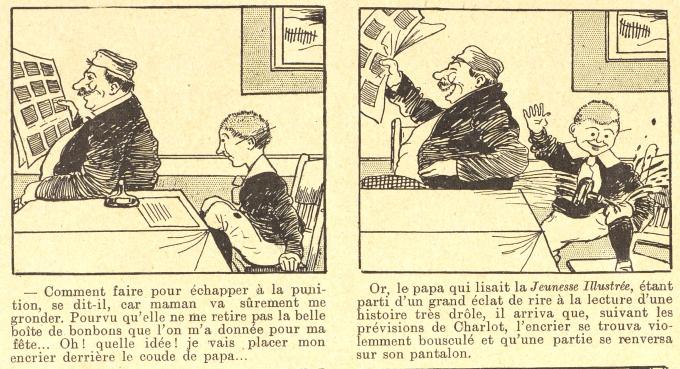

Selon qu’on les appelle « histoires en images », « récits sous images », ou « histoires avec gravures », l’expression désigne chaque fois un type de récit illustré bien particulier, publié dans les illustrés jeunesse hebdomadaires des grands éditeurs du début du XXe siècle jusqu’à la fin des années 1930. Parmi eux, on rencontre Arthème Fayard (La Jeunesse illustrée entre 1903 et 1935, Les Belles images entre 1904 et 1936 [fig. 3]), Albin Michel (Le Bon-Point amusant entre 1912 et 1938), Jules Tallandier (Le Jeudi de la jeunesse entre 1904 et 1914) et Offenstadt (Le Petit illustré pour la jeunesse et la famille entre 1904 et 1937, Fillette entre 1909 et 1964, Le Cri-Cri entre 1911 et 1937) et leurs déclinaisons dans les suppléments illustrés régionaux (Lyon républicain, Petit comtois, etc.). Bien que lus par les enfants, ces revues touchent aussi un lectorat adulte, comme le montrent de nombreux dessins d’époque [fig. 4].

Fig. 3. Publicité pour les albums d’étrennes

Étrennes de 1912, Les Belles images, n° 401, 21 décembre 1911, p. 11 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Fig. 4. Un adulte lisant La Jeunesse illustrée

Arsène Blondeau, « Il ne faut jamais déguiser la vérité » (détail), La Jeunesse illustrée, n° 52, 21 février 1904, p. 10 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

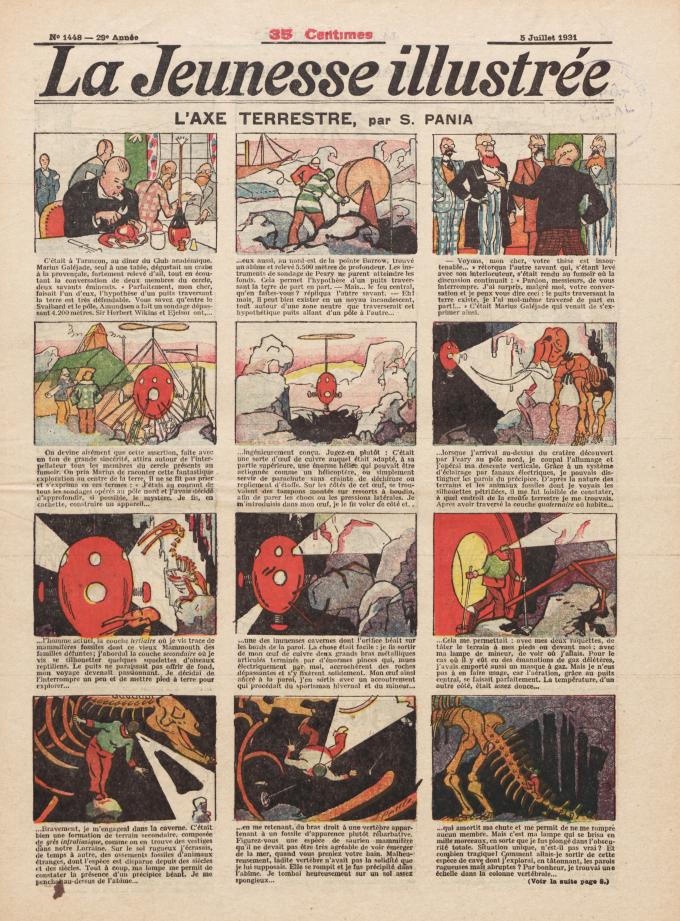

Le récit sous images se présente généralement sous la forme d’une à deux planches, ornées de cases au format carré, en couleur ou en noir et blanc [fig. 5]. Ces images séquentielles sont systématiquement accompagnées de quelques lignes de texte, destinées à commenter ou à enrichir les visuels. Si intégrer les récits sous images à l’histoire de la conjecture française marque une nouveauté notable, ne serait-ce que par l’ampleur de l’inventaire opéré par RétrofictionS, ce format n’est pas inconnu des historiens de la bande dessinée.

Fig. 5. Une planche de récit sous images

S. Pania, « L’axe terrestre », La Jeunesse illustrée, n° 1448, 5 juillet 1931, p. 1 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

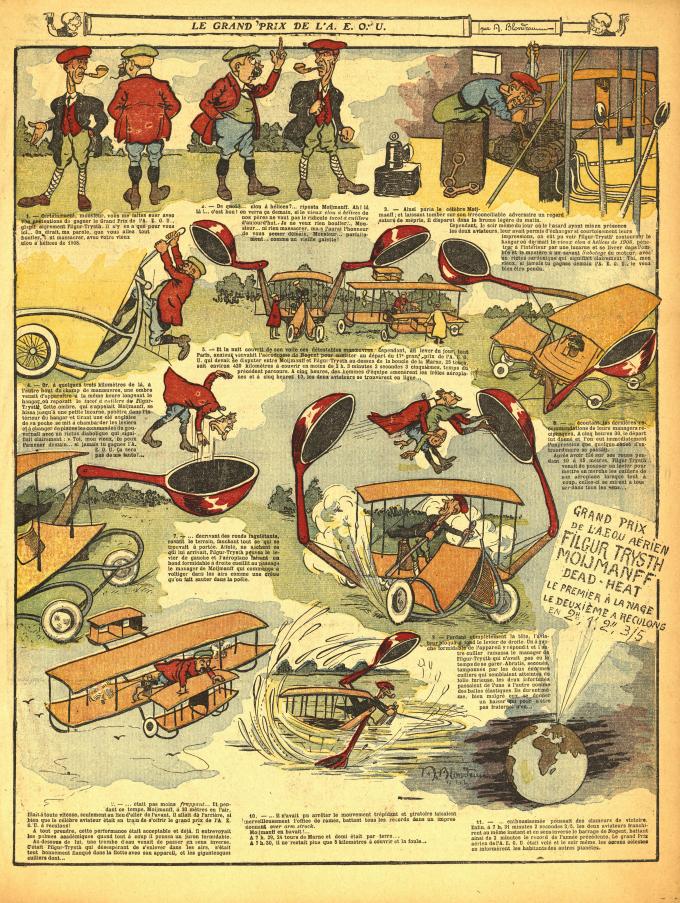

Le récit sous images, jusque dans les années 1930, connaît des mutations importantes : les bulles de dialogue, apparues en 1905, se font plus présentes, les cases délaissent progressivement le système du gaufrier pour s’autoriser davantage de fantaisie [fig. 6], les titres des planches se font plus ornementaux, des personnages américains comme Mickey Mouse et Betty Boop intègrent l’univers français.

Fig. 6. L’implosion du gaufrier

Arsène Blondeau, « Le Grand Prix de l’A.E.O.U. », Supplément illustré du Petit Comtois, n° 2, 10 janvier 1909, p. 5 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Redécouvrir aujourd’hui les récits sous images, à la faveur des campagnes de numérisation opérées par Gallica et des collectes documentaires au marché du livre ancien, c’est d’abord exhumer une masse inattendue, par son volume et par sa variété. C’est aussi et surtout plonger dans une production qui raconte quelque chose de son époque et en particulier de son rapport à l’histoire des idées. Entre ces pages, les dessinateurs ne cessent d’interroger l’histoire des sciences et techniques, les découvertes de leur temps mais aussi leurs visions du progrès, leurs craintes de l’avenir, sans jamais se départir de leur humour. En résonnance avec les métamorphoses que connaît le roman d’aventures scientifique vernien, qui côtoie le roman d’hypothèse de H. G. Wells, le roman merveilleux-scientifique de Maurice Renard et plus tard le roman d’anticipation de Régis Messac – figure de la synthèse puisque familier de l’héritage français autant que des innovations américaines – effeuiller ces documents donne à lire la complexité de l’imagination scientifique française, qui ne s’est jamais cantonnée à une seule forme. Parce que les récits sous images trouvent place au sein de revues jeunesse hybrides, où paraissent des segments aussi divers que les feuilletons, les papiers à découper, les expériences de physique amusante et les entrefilets informatifs, et des genres aussi variés que les scènes de cirque, les contes orientaux, les fééries, les contes moraux et les mémoires d’objets, ils donnent à voir des rapports toujours renouvelés à la fiction scientifique. Plus encore, bien que les récits sous images soient résolument comiques, ils se proposent comme un laboratoire où se côtoient et s’émulent, sur trois décennies, des formes compétitives d’imaginaires scientifiques. Certaines donnent la part belle aux récits du futur et autres anticipations, s’aventurant parfois du côté de la satire, sous la forme de sombres dystopies. D’autres se recommandent plutôt de l’aventure scientifique et de ses extrapolations techniques. D’autres, encore, empruntent le modèle des visions somnambuliques, en imaginant des rêves oraculaires. Plutôt que de créer de nouveaux sous-genres, le récit sous images prend chaque fois appui sur des formes romanesques déjà éprouvées, qu’il pastiche ou imite volontiers.

Anticiper demain

Il n’est pas rare, sous la plume de certains chercheurs comme Claire Barel-Moisan (Le roman des possibles : l’anticipation dans l’espace médiatique francophone (1860-1940), 2019), de voir la production d’imagination scientifique française rapportée à l’appellation « anticipation », expression popularisée par H. G. Wells en 1904 dans Anticipations, ou de l’Influence du progrès mécanique et scientifique sur la vie et la pensée humaines. Si cette étiquette pose question, notamment parce qu’elle est rejetée par plusieurs écrivains de l’époque et qu’elle s’avère insuffisante pour dépeindre la grande richesse des productions d’imagination scientifique francophone, elle incarne néanmoins une tendance bien présente dans le récit sous images, héritière de Louis-Sébastien Mercier, auteur de L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1771) : anticiper demain et imaginer l’avenir, de préférence entre deux éclats de rire.

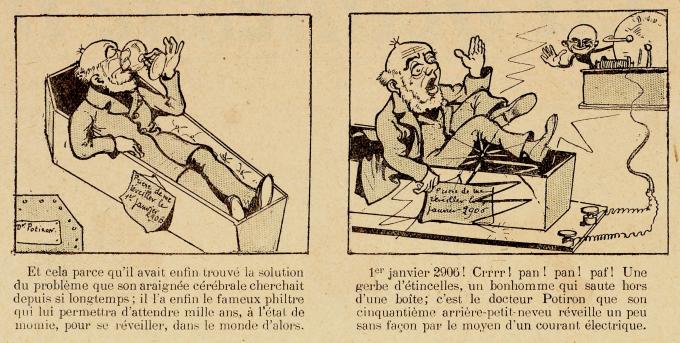

En cela, plusieurs dessinateurs prennent modèle sur les étrennes et almanachs prophétiques, rubriques incontournables de fin d’année qui proposent de décrire de quoi demain sera fait (Valérie Stiénon, 2021). Raoul Thomen, par exemple, dans ses différentes « prédictions », se plait à décrire pour le Supplément illustré du Petit Comtois les imprévus que vont bientôt connaître les Parisiens, entre raz-de-marée et avènement de chevaux mécaniques. Dans d’autres cas, le protagoniste voyage littéralement dans le temps, parfois même contre son gré. Pour précipiter ce bond dans l’avenir, plusieurs récits sous images s’inspirent d’un motif popularisé par H. G. Wells, à l’occasion de son roman Quand le dormeur s’éveillera (1905), c’est-à-dire le sommeil artificiel, qui suspend le vieillissement. Chez Georges Cyr, par exemple, dans « Petit voyage dans l’avenir » (La Jeunesse illustrée, 1906), le docteur Potiron avale un philtre qui lui permet de dormir mille ans [fig. 7]. Il se réveille alors en l’an 2906, dans un monde peuplé par de drôles d’êtres ailés aux crânes protubérants. Si le sujet est embrassé de manière grotesque, il témoigne de discussions sérieuses de l’époque autour de la réduction des êtres vivants à un cerveau géant, à mesure que leur constitution évolue, idée notamment défendue par le naturaliste Jean‑Baptiste Lamarck, qui posait qu’un plus gros cerveau entraînerait l’hypertrophie des autres membres, et reprise par H. G. Wells dans « Man of the Year Million » (1893).

Fig. 7. Le docteur Potiron se réveille en 2906

Georges Cyr, « Petit voyage dans l’avenir » (détail), La Jeunesse illustrée, n° 162, 1er avril 1906, p. 2 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

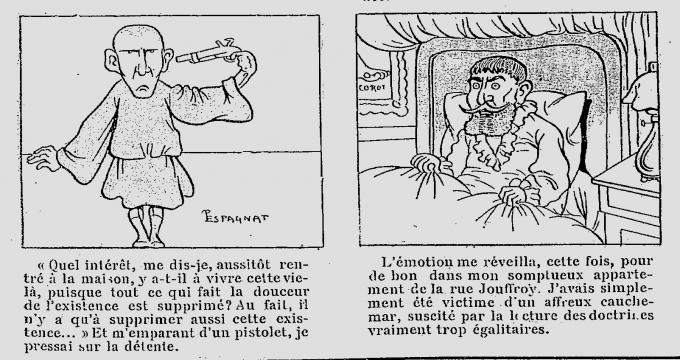

Ce réveil dans le futur est souvent prétexte à bâtir des dystopies inquiétantes, qui ont vite fait de basculer dans l’autoritarisme. Flavien Durbar en fait l’expérience dans « Choses non encore vues... » (La Jeunesse illustrée, 1935) d’Asy. Propulsé en l’an 2300, il découvre une population confinée dans des souterrains, sur fond de guerre généralisée. Dans « La vraie égalité » (Le Pêle-Mêle, 1906) de même, S. Pania réveille son personnage dans un monde futur inspiré des doctrines de Karl Marx et de Friedrich Engels, une vision reposant sur l’égalité pleine et entière entre les êtres. L’uniformisation des mœurs et des comportements, dans ce monde alternatif où l’individualisme, l’argent et les voyages sont bannis, est prétexte pour le dessinateur à explorer une thématique récurrente dans son œuvre, celle de la fin du progrès et ses conséquences mortifères, qui poussent ici au suicide le protagoniste [fig. 8]. Surtout, son récit se propose comme une contre-utopie, destinée à montrer les travers d’une société marxiste où les classes sociales et la propriété privée seraient abolies.

Fig. 8. Le héros se donne la mort dans le but de s’arracher à une dystopie égalitariste

S. Pania (signé P. Espagnat), « La vraie égalité » (détail), Le Pêle-Mêle, n° 34, 26 août 1906, p. 11 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

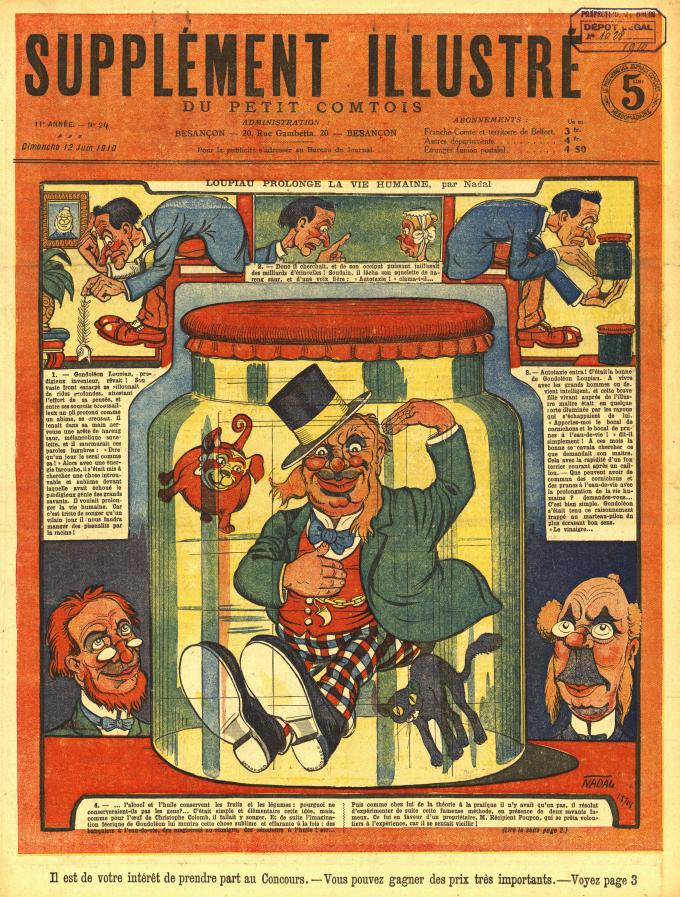

Dans bien des cas, les dessinateurs n’ont même pas besoin de basculer dans l’avenir pour dépayser le lecteur. Nombre d’entre eux donnent à voir des objets et inventions extrapolées, dans la veine des inventions absurdes imaginées à la rubrique « Les inventions du Pêle-Mêle » du journal du même nom. Parmi les découvertes récurrentes, empruntées aux romans de l’époque comme Les Condamnés à Mort (1920) de Claude Farrère ou Du sang sur les nuages (1930) d’André Mad, on trouve notamment l’avion sans pilote, le rayon ardent, le rayon capable d’arrêter les moteurs à distance, les bombes silencieuses et le véhicule fouisseur. On croise aussi des inventions résolument plus absurdes, à l’image du bocal à « vinaigrer » les humains pour leur assurer une plus grande longévité chez Nadal (« Loupiau prolonge la vie humaine » [fig. 9]), invention de l’un de ses savants favoris, le délirant Gondoléon Loupiau.

Fig. 9. Loupiau met en conserve les hommes pour les conserver plus longtemps

Nadal, « Loupiau prolonge la vie humaine », Supplément illustré du Petit Comtois, n° 24, 12 juin 1910, p. 1 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Contre toute attente, l’anticipation n’est pas le genre qui domine les récits sous images, plus habitués à présenter ces « scènes de la vie future » sous forme de vignettes isolées, dans des journaux comme La Caricature, Le Rire et Le Pêle-Mêle. Du fait même de l’hybridité du format, qui associe des cases dessinées à du texte parfois dense, les dessinateurs puisent dans un auteur spécialiste des descriptions volubiles et des rebondissements enchâssés : Jules Verne.

De l’aventure scientifique

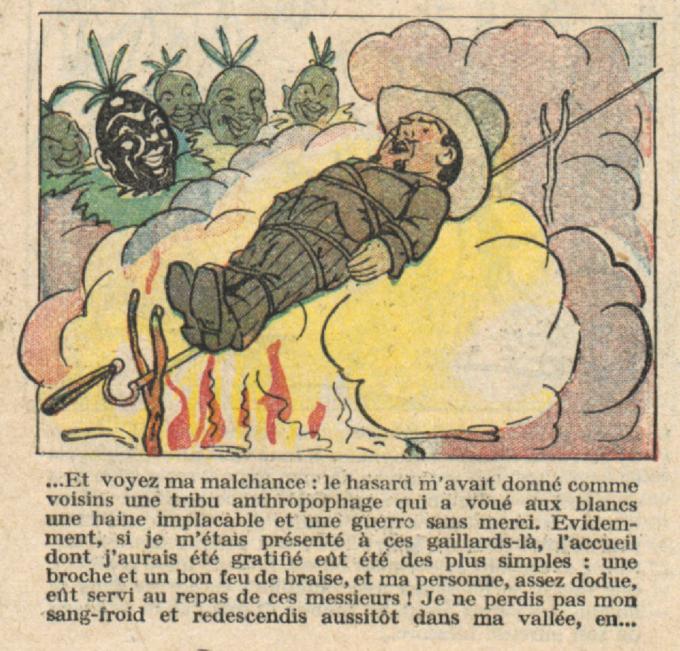

À la manière d’autres romanciers populaires du début du XXe siècle, comme Jean de La Hire, Paul d’Ivoi et René Thévenin, les dessinateurs de récits sous images s’emparent avec jubilation des voyages extraordinaires verniens (publiés à raison d’un ou deux par an, entre 1863 et 1905), de préférence circumterrestres et ponctués de rebondissements nombreux. Ils proposent souvent le réemploi à peine voilé de certaines inventions et outils caractéristiques de l’écrivain, à la manière de l’hydravion devenu sous-marin utilisé par les valeureux explorateurs d’Asy pour percer un temple (« Le trésor récupéré », La Jeunesse illustré, 1932), inspiré de Vingt-mille lieues sous les mers (1870) ; de l’éléphant électrique employé par Marius Galéjade chez S. Pania (« Les diamants du chevalier de Galéjade », Les Belles images, 1929), hommage au Steam-House de La Maison à vapeur (1880) ; ou de la résidence flottante décrite par Marius Monnier (« L’île mouvante », Les Belles images, 1910), héritière de l’île technologique présente dans L’Île à hélice (1895). Le second ne se gêne pas pour pasticher allègrement l’univers vernien. Son héros, menteur invétéré, invente chaque fois pour ses créanciers des explications invraisemblables pour justifier de ne pas pouvoir les rembourser (Hopkins-Loféron, 2024). Pour tisser son mensonge, il puise directement dans la littérature qu’il apprécie, à savoir le récit d’aventures scientifique vernien. Il peuple ses tribulations de tribus anthropophages [fig. 10], d’explorations spéléologiques et de moyens de transports plus inventifs les uns que les autres, parfait écho aux explorations coloniales qui marquent là aussi l’univers de Jules Verne.

Fig. 10. Marius imagine que la tribu anthropophage le dévorera s’il est capturé

S. Pania, « Le voyage en ballon de Marius Galéjade » (détail), Les Belles Images, n° 1160, 9 décembre 1926, p. 1 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

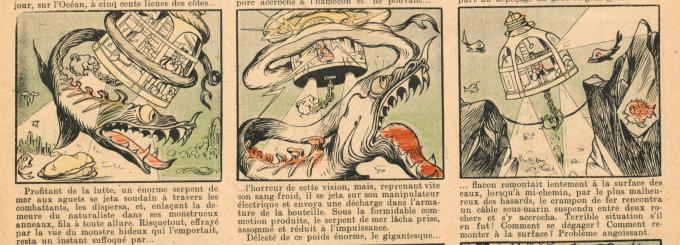

L’aventure scientifique prospère au sein des récits sous images. Elle permet notamment de développer le motif du monde perdu, héritier d’Arthur Conan Doyle mais aussi des voyages satiriques de Jonathan Swift, un motif couplé à celui de l’histoire secrète, qui voudrait qu’une peuplade ancienne, comme les Atlantes ou les Chaldéens, ait persisté, recluse quelque part dans les terres creuses, les montagnes inaccessibles ou les profondeurs marines. D’hardis explorateurs découvrent, de cette façon, des terres lointaines et des pays imaginaires, peuplés de tribus anciennes et d’animaux fabuleux. Parmi ces curiosités cryptozoologiques, le serpent de mer règne en maître, aux côtés des plantes cannibales et autres arbres charniers. Dans « Le lit de M. Dormifuge » de George-Edward (La Jeunesse illustrée, 1911), par exemple, le héros, grand affabulateur, raconte qu’à bord de son lit amphibie, il a rencontré le terrible reptile en haute mer, qui a vite fait de faire chavirer son embarcation, tandis que c’est le bathyscaphe, ou plutôt la « maison de verre » du naturaliste Risquetout, dans « Extraordinaire voyage sous-marin du naturaliste Risquetout » d’Edmond Guénin (Les Belles images, 1905), qui est pris d’assaut par l’animal légendaire [fig. 11].

Fig. 11. Le serpent de mer enserre de ses anneaux l’habitacle de Risquetout

Edmond Guénin, « Extraordinaire voyage sous-marin du naturaliste Risquetout » (détail), Les Belles images, n° 87, 14 décembre 1905, p. 6 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Nourris aux gravures de Léon Benett ou encore d’Édouard Riou qui accompagnent les publications de Jules Verne, les récits sous images réemploient allègrement certaines de leurs scènes iconiques, du combat avec la bête sous-marine aux explorations de terres inconnues, preuve que c’est l’aventure scientifique, en tant qu’expérience médiatique totale, qui fascine les dessinateurs d’illustrés jeunesse. Certains d’entre eux, néanmoins, trouvent l’inspiration auprès d’un ennemi déclaré de Jules Verne, Maurice Renard, pour qui c’est l’idée décrite dans le roman qui prime sur tout son décorum.

Poser une hypothèse féconde

Dès 1909 avec la publication de son manifeste « Du merveilleux-scientifique et de son action sur l’intelligence du progrès », Maurice Renard déclare la guerre au récit d’aventures vernien (Hopkins-Loféron, 2023). Opposé à l’idée d’un roman divertissant ou vulgarisateur, il prône la littérature comme laboratoire de pensées, susceptible d’instruire son lecteur sur les menaces possibles, nées de l’incertain et de l’inconnu, mais aussi comme manière de philosopher sur la nature humaine, à mesure que son époque voit se multiplier les découvertes repoussant les frontières de la science.

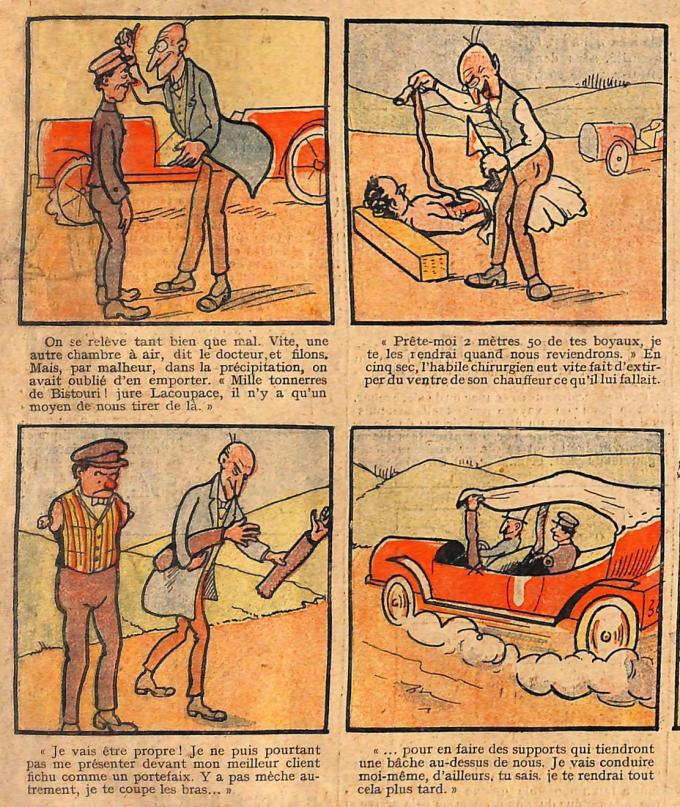

Parce que les récits sous images ont, pour beaucoup, une visée comique, reposant sur une chute drolatique, la veine merveilleuse-scientifique, souvent dramatique et réflexive, ne prend pas. Cela ne veut pas dire que les dessinateurs n’empruntent pas certaines de ses thématiques-clefs. Quand Georges Cyr, dans « Le docteur Lacoupace est pratique » (Le Petit illustré amusant, 1910), imagine une voiture rafistolée à l’aide des membres et organes de son assistant [fig. 12], il s’inspire résolument du roman Le Docteur Lerne, sous-dieu (1908) de Maurice Renard qui imagine des greffes de cerveau et même une transfusion d’âme qui conduit une voiture à pourrir après avoir accueilli dans sa carrosserie une âme humaine.

Fig. 12. Lacoupace utilise bras et boyaux pour réparer son automobile

Georges Cyr, « Le docteur Lacoupace est pratique » (détail), Le Petit illustré amusant, n° 39, 24 septembre 1910, p. 8 © collection personnelle

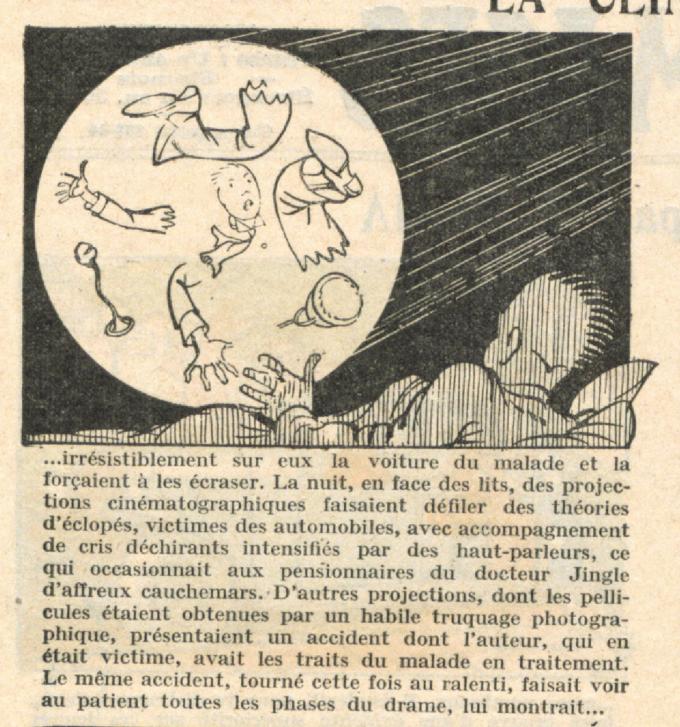

S. Pania, de même, dans « La clinique du docteur Jingle » (Les Belles images, 1928), imagine soigner l’addiction à la vitesse du fan d’automobiles Willy Read par des procédés dérivés de la suggestion et de l’hypnose [fig. 13], alors pratiquées par Jean-Martin Charcot à l’hôpital de la Salpêtrière. Le docteur Jingle expérimente sur lui des procédés psychologiques et physiologiques nombreux : véhicules disproportionnés, projections fantasmagoriques et sonorisées de corps mutilés pendant le sommeil du patient. La cure marche tant et si bien qu’à sa sortie le héros est terrorisé par tous les moyens de transport.

Fig. 13. Willy est soumis à des projections sonorisées montrant des scènes de démembrement

S. Pania, « La clinique du docteur Jingle » (détail), Les Belles images, n° 1260, 8 novembre 1928, p. 2 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Valvérane, plus sérieux que ses autres collègues dessinateurs parce qu’adepte de récits sous images dramatiques, s’approche davantage de la méthode scientifique d’écriture préconisée par Maurice Renard, à savoir ne modifier qu’une seule loi physique, chimique ou biologique dans son roman, de sorte que l’univers soit parfaitement vraisemblable. Dans « L’homme qui ne dormait pas » (La Jeunesse illustrée, 1924), Ordinas, écrivain forcené, se porte volontaire pour des expériences capables de lui retirer toute envie de dormir. Si l’opération réussit, réalisée en utilisant un moyen extrapolé de régénération cellulaire, elle accélère aussi le vieillissement du cobaye, deux fois plus vite que la normale ! Avec ce récit, pas si éloigné d’une proposition formulée par Un homme chez les microbes (1928) de Maurice Renard, Valvérane met sur pied une variation sur l’idée de relativité du temps, donnée qui peut être modifiée au gré d’expériences physiques impossibles, comme le changement d’échelle ou le voyage intersidéral.

Le récit sous images, parce qu’il s’adresse en particulier aux enfants, délaisse le genre trop complexe et philosophique de Maurice Renard. Il préfère bien mieux rire de la science, de ses ratés et de ses imprévus plutôt que d’inquiéter son lectorat en donnant à voir ce que le chef de file du merveilleux-scientifique appelait les « menaces imminentes du possible ».

Rire de la science

Dans de nombreux cas, l’imaginaire scientifique développé n’a pas vocation à être crédible. Il se présente plutôt comme l’actualisation d’un motif typique du conte de fées (changement de taille, animaux fabuleux, gnome farceur) à l’aide d’une découverte scientifique, jamais explicitée (une pilule, une machine, une onde, un pistolet, un philtre). Dans « La poudre mystérieuse » de Paul Augros par exemple (Les Belles images, 1906), le savant Radius met au point une poudre qui permet d’agrandir le cobaye et la commercialise au plus grand nombre. Le dessinateur ne fait que peu de cas de la vraisemblance de son postulat. Ce qui l’intéresse, c’est l’absurdité vers laquelle peut tendre son récit. Quand les êtres et les choses sont tous agrandis pour s’accommoder au changement d’échelle, la vie reprend son cours.

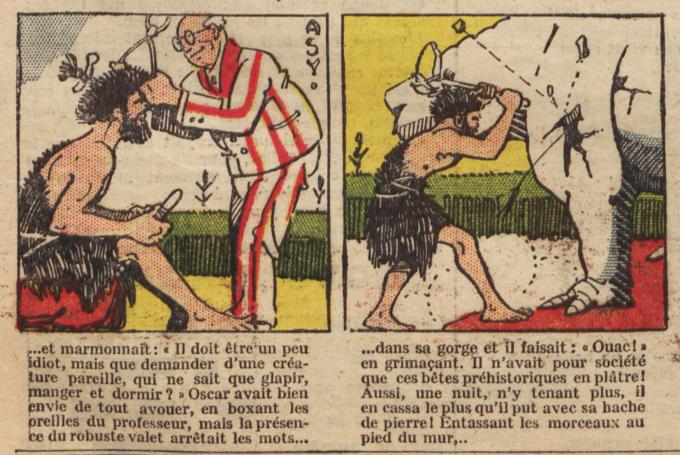

De fait, loin d’être une figure toute puissante, le savant est souvent tourné au ridicule. D’abord, parce qu’il est infiniment crédule. Il est régulièrement le jouet de canulars scientifiques et d’erreurs d’appréciation, pour la simple et bonne raison que son discernement est embrumé par son empressement à faire une découverte sans nulle autre pareille. Dans « Le Marsien » de J. Ossip (La Jeunesse illustrée, 1933), le savant Mirlifus, qui ne récuse pas la théorie de l’habitabilité des astres mais soutient que Mars est peuplée par des individus inférieurs aux Terriens, est le jouet d’une rencontre du troisième type, orchestrée par son rival Alphonse, destinée à le tourner au ridicule. C’est aussi le cas du professeur Justinien dans « L’homme sauvage »d’Asy (La Jeunesse illustrée, 1935), qui croit avoir trouvé un exemplaire encore vivant d’homme préhistorique [fig. 14], un « homme des bois », mais ignore qu’il s’agit d’un coup monté de l’un de ses collègues, Pamphile : « Puisqu’on avait cru voir un animal antédiluvien dans le Loch Ness, pourquoi pas des hommes dans les forêts ? »

Fig. 14. Le professeur Justinien prend soin de son homme préhistorique

Asy, « L’homme sauvage » (détail), La Jeunesse illustrée, n° 1652, 2 juin 1935, p. 8 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

Le récit sous images n’est pas seulement une caisse de résonnance pour les métamorphoses et les luttes intestines qui prennent forme au sein de la conjecture romanesque francophone. Il est aussi à l’écoute des transformations iconiques et plastiques que connaissent son format, en s’ouvrant aux productions anglophones, pour chercher à faire imploser le gaufrier.

Ouf, ce n’était qu’un rêve !

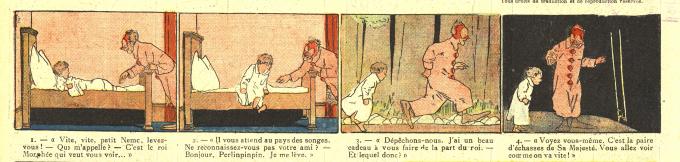

De nombreux récits sous images utilisent le motif du rêve en sursaut, qui permet, après bien des rebondissements et émotions, un retour au monde connu en toute sécurité, emmitouflé sous la couette. Ce motif onirique est, sans nul doute, inspiré de Little Nemo in Slumberland de Windsor McCay, publié en version originale en France dans la version européenne du Herald, dès le 15 octobre 1905, ainsi qu’en version française, réécrite, transformée et parfois amputée pour se glisser dans le format de l’histoire en images à la française, dans La Jeunesse moderne, à partir du 6 juin 1908 [fig. 15]. Comme le rappelle l’historien de la bande dessinée Antoine Sausverd (2015), Little Nemo n’a pas eu à attendre longtemps avant de connaître des déclinaisons locales. Dès 1906, dans Le Petit Journal illustré de la jeunesse, Jordic dessine les aventures d’une certaine Ninette Patapon, qui emprunte à McCay plusieurs scènes iconiques, comme celle du lit qui dérive en haute mer, et reprend le principe d’une nuit agitée, semée de rêves aussi délicieux qu’inquiétants.

Fig. 15. Perlinpinpin accompagne Nemo au pays des songes

Windsor McCay, « Le petit Nemo au pays des songes », traduction de G. Clavigny, La Jeunesse moderne, n° 24, 13 juin 1908, p. 1 © Bibliothèque nationale de France/Gallica

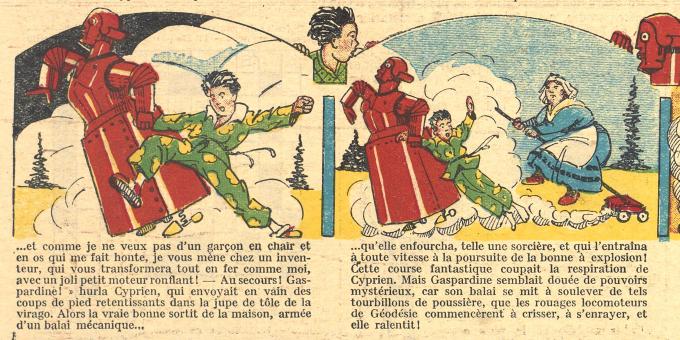

D’autres adaptations et pastiches français suivront. Chaque fois, le personnage se réveille d’un mauvais rêve, lui qui ignorait être le jouet d’un cauchemar. Ces saynètes possèdent le plus souvent une portée morale, quand le retour à la réalité s’accompagne, chez le garnement, d’un vœu de repentance, causé par le travail de réhabilitation du rêve. Dans « La mauvaise bonne et le rêve » (La Jeunesse illustrée, 1933) d’Asy, un garnement du nom de Cyprien construit un automate destiné à remplacer sa nounou Gaspardine, lequel perd la tête et s’en prend à son créateur [fig. 16], avant que l’enfant ne se réveille en sursaut entre ses draps.

Fig. 16. Cyprien est enlevé par Géodésie qui veut le transformer en garçon de ferraille

Asy, « La mauvaise bonne et le rêve » (détail), La Jeunesse illustrée, n° 1561, 3 septembre 1933, p. 8 © Bibliothèque Nationale de France / Gallica

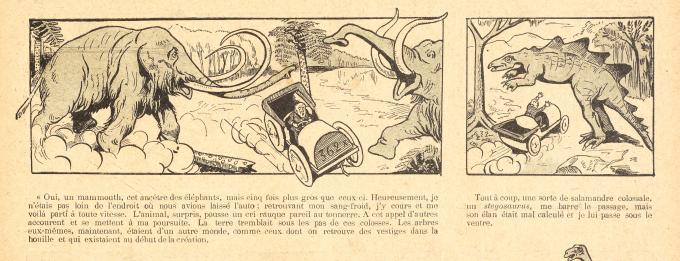

Le rêve n’est pas seulement support à vivre des aventures, ou plutôt des cauchemars hors du commun. Il est aussi utilisé, à la manière de Camille Flammarion dans Uranie (1889), comme un moyen de faire un voyage psychique ou sommeil somnambulique en d’autres lieux et temporalités, hors de portée du savant. À la manière du motif littéraire du « voyage autour de ma chambre », popularisé par Xavier de Maistre (1795), plusieurs scientifiques se plongent dans une contemplation si intense qu’ils atteignent un état limite, qui leur permet de déambuler librement dans ce qui n’était jusque-là qu’un terrain d’étude. C’est par exemple le cas du naturaliste Philibert Decampus chez Georges Cyr (« Incroyable aventure d’un vieux savant », La Jeunesse illustrée, 1906), persuadé d’avoir fait un voyage dans le passé qui l’a mis en présence d’animaux antédiluviens [fig. 17]. C’est aussi le cas du savant Diplodocus (« Le savant Diplodocus à travers les siècles », Les Belles images, 1912), héros de G. Ri, qui voyage cette fois sciemment jusqu’à l’époque préhistorique par le pouvoir de sa pensée, mêlée à un traitement médicamenteux : « Voilà que, par un simple effort de sa pensée concentrée, Diplodocus se trouve tout à coup transporté à l’époque de nos origines les plus lointaines, au temps fabuleusement éloigné où notre planète n’était qu’en formation. »

Fig. 17. Philibert Decampus rapporte sa lutte contre des animaux préhistoriques

Georges Cyr, « Incroyable aventure d’un vieux savant », La Jeunesse illustrée, n° 171, 3 juin 1906, p. 5 © Bibliothèque Nationale de France / Gallica

La science-fiction a-t-elle attendu Valérian et Laureline de Pierre Christin avec Jean-Claude Mézières ou Yoko Tsuno de Roger Leloup pour s’épanouir en bande dessinée ? Certainement pas. Comme le montre cette promenade au sein de plusieurs illustrés destinés à la jeunesse et en compagnie de certains de ses auteurs les plus représentatifs, le récit sous images, ancêtre de la bande dessinée dont l’histoire étendue a été étudiée par Thierry Smolderen, Thierry Groensteen, Annie Renonciat ou encore Georges Sadoul, participe de l’histoire de la conjecture romanesque française. Sa grande plasticité et les évolutions qu’il connaît sur trois décennies accompagnent et commentent des mutations et des hybridités génériques tout aussi importantes dans le champ du roman, qui se questionne sur l’héritage de Jules Verne et les formes nouvelles à donner à l’imagination scientifique. Publiés dans des illustrés jeunesse qui pour certains contiennent aussi des feuilletons, les récits sous images s’abreuvent à et transforment tous les genres littéraires qui passent à leur portée. Leur mot d’ordre : faire rire, plutôt que faire peur. Si ce format ne prétend pas renouveler la grande variété des genres qui se succèdent, et pour certains s’opposent, au moment de son âge d’or, c’est-à-dire jusqu’à la fin des années 1930, il témoigne néanmoins de la manière dont sa forme intermédiale, par définition hybride, lui permet de se faire le relai d’un genre littéraire en constantes mutations, en participant à stabiliser certaines formes, tout en en tenant d’autres à distance. Observateur privilégié des productions littéraires de son temps, le récit sous images se propose significativement comme un matériau socio-culturel foisonnant, auprès duquel explorer l’histoire complexe car tentaculaire de ce que l’on appelle communément « science-fiction française ancienne ». Longtemps occulté et diffusé sous la forme de fac-similés, il réapparaît progressivement aujourd’hui à travers des projets d’éditions divers, comme la publication de plusieurs récits extrapolés de G. Ri aux éditions 2024 (Dans l’infini, 2017) mais surtout le travail de collecte proposé sur un site comme Töpfferiana, destiné à exhumer et à commenter des fonds dont la consultation est aujourd’hui facilitée par le travail de numérisation de la plateforme Gallica.

Bibliographie

Primaire

Farrère Claude, Les Condamnés à Mort, illustrations d’André Devambez, L’Illustration, du 9 octobre au 6 novembre 1920.

Flammarion Camille, Uranie, Paris, C. Marpon et Flammarion, 1889.

Mad André, Du sang sur les nuages, couverture d’Henri Armengol, « Le Livre de l’Aventure », no 22, Paris, J. Ferenczi et Fils, 1930.

Maistre Xavier de, Voyage autour de ma chambre, Lausanne, 1795.

Mercier Louis-Sébastien, L’an 2440. Rêve s’il en fût jamais, Amsterdam, chez van Harrevelt, 1771.

Renard Maurice, « Du merveilleux-scientifique et de son action sur l’intelligence du progrès », Le Spectateur, no 6, octobre 1909, p. 245-261.

Renard Maurice, Le docteur Lerne, sous-dieu, Paris, Mercure de France, 1908.

Renard Maurice, Un homme chez les microbes, Paris, G. Crès, 1928.

Verne Jules, Vingt-mille lieues sous les mers, Paris, J. Hetzel et Cie, « Bibliothèque d’Éducation et de Récréation », 1870.

Verne Jules, La maison à vapeur, voyage à travers l’Inde septentrionale, Paris, J. Hetzel et Cie, « Bibliothèque d’Éducation et de Récréation », 1880.

Verne Jules, L’île à hélice, Paris, J. Hetzel et Cie, « Bibliothèque d’Éducation et de Récréation », 1895.

Wells H. G., « The Man of the Year Million », Pall Mall Gazette, no 57, 6 novembre 1893.

Wells H. G., Anticipations, ou de l’Influence du progrès mécanique et scientifique sur la vie et la pensée humaines [1901], traduit par Henry-D. Davray, Paris, Société du Mercure de France, 1904.

Wells H. G., Quand le dormeur s’éveillera [1899], traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Paris, Société du Mercure de France, 1905.

Secondaire

Barel-Moisan Claire et Chassay Jean-François, Le roman des possibles : l’anticipation dans l’espace médiatique francophone (1860-1940), Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2019.

Costes Guy et Altairac Joseph, Rétrofictions : encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone, de Rabelais à Barjavel, 1532-1951, Amiens, Encrage ; Paris, Les Belles lettres, 2018.

Groensteen Thierry, « 1833-2000 : une brève histoire de la bande dessinée », Le Débat, vol. 3, no 195, 2017, p. 51-66, en ligne.

Hopkins-Loféron Fleur, Voir l’invisible : histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2023.

Hopkins-Loféron Fleur, « Marius Galéjade ou la figure du Marseillais affabulateur dans les récits sous images de S. Pania pour Arthème Fayard (1926-1939) », Comicalités, 1er février 2024, en ligne.

Lehman Serge, Escales sur l’horizon : seize récits de science-fiction, Paris, Fleuve noir, 1998.

Renonciat Annie, « Les magazines d’Arthème Fayard et la promotion de l’histoire en images “à la française” », Neuvième Art, janvier 2002, en ligne.

Sadoul Georges, « L’origine de la presse pour enfants », Enfance, 1953, tome 6, no 5, p. 371-375, en ligne.

Sausverd Antoine, « “Ninette Patapon”, un “Little Nemo” à la française », Töpfferiana, 21 janvier 2015, en ligne.

Smolderen Thierry, Naissance de la bande dessinée : de William Hogarth à Windsor McCay, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2009.

Stiénon Valérie, « Les genres médiatiques de l’anticipation : des usages comiques du futur », Les Journalistes : identités et modernités, actes du congrès Médias 19, 2021, en ligne.

Versins Pierre, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction,Lausanne, L’Âge d’homme, 1972.

Corpus étudié

Asy, « Le trésor récupéré », La Jeunesse illustrée, n° 1499, 26 juin 1932, p. 3, en ligne.

Asy, « La mauvaise bonne et le rêve », La Jeunesse illustrée, no 1561, 3 septembre 1933, p. 8, en ligne.

Asy, « Choses non encore vues... », La Jeunesse illustrée, no 1650, 19 mai 1935, p. 2-3, en ligne.

Asy, « L’homme sauvage », La Jeunesse illustrée, no 1652, 2 juin 1935, p. 8, en ligne.

Asy, « Un cauchemar d’un artiste des Belles-Images », Les Belles images et la Jeunesse illustrée, no 1626, 14 novembre 1935, p. 1, en ligne.

Augros Paul, La poudre mystérieuse, Les Belles images, no 118, 19 juillet 1906, p. 4-5, en ligne.

Blondeau Arsène, « Il ne faut jamais déguiser la vérité » (détail), La Jeunesse illustrée, no 52, 21 février 1904, p. 10, en ligne.

Blondeau Arsène, « Le Grand Prix de l’A.E.O.U. », Supplément illustré du Petit Comtois, no 2, 10 janvier 1909, p. 5, en ligne.

Cyr Georges, « Petit voyage dans l’avenir », La Jeunesse illustrée, no 162, 1er avril 1906, p. 2, en ligne.

Cyr Georges, « Incroyable aventure d’un vieux savant », La Jeunesse illustrée, no 171, 3 juin 1906, p. 5, en ligne.

Cyr Georges, « Le docteur Lacoupace est pratique », Le Petit illustré amusant, no 39, 24 septembre 1910, p. 8.

George-Edward, « Le lit de M. Dormifuge », La Jeunesse illustrée, no 460, 17 décembre 1911, p. 10, en ligne.

G. Ri, « Le savant Diplodocus à travers les siècles », Les Belles images, du n° 432, 25 juillet, au n° 442, 3 octobre 1912, en ligne.

G. Ri, Dans l’infini : 1906-1915, Strasbourg, 2024 ; Paris, BnF éditions, 2017.

Guénin Edmond, « Extraordinaire voyage sous-marin du naturaliste Risquetout », Les Belles images, no 87, 14 décembre 1905, p. 6-7, en ligne.

Jordic, « Les six défauts de Ninette Patapon », Le Petit Journal illustré de la jeunesse, no 73, du 4 mars 1906, au no 80, 22 avril 1906, en ligne.

Monnier Marius, « L’île mouvante », Les Belles images, no 314, 21 avril 1910, p. 10, en ligne.

McCay Windsor, « Le petit Nemo au pays des songes », traduction de G. Clavigny, La Jeunesse moderne, publication discontinue à partir du no 23, 6 juin 1908, en ligne.

Nadal, « Loupiau prolonge la vie humaine », Supplément illustré du Petit Comtois, no 24, 12 juin 1910, p. 1-2, en ligne.

J. Ossip, « Le Marsien » La Jeunesse illustrée, no 1562, 10 septembre 1933, p. 8, en ligne.

S. Pania (signé P. Espagnat), « La vraie égalité », Le Pêle-Mêle, no 34, 26 août 1906, p. 10-11, en ligne.

S. Pania, « Le voyage en ballon de Marius Galéjade », Les Belles Images, no 1160, 9 décembre 1926, p. 1-2, en ligne.

S. Pania, « La clinique du docteur Jingle », Les Belles images, no 1260, 8 novembre 1928, p. 1-2, en ligne.

S. Pania, « Les diamants du chevalier de Galéjade », Les Belles images, no 1278, 14 mars 1929, p. 1-2, en ligne.

S. Pania, « La Surexcitine », La Jeunesse illustrée, no 1347, 28 juillet 1929, p. 1-2, en ligne.

S. Pania, « L’axe terrestre », La Jeunesse illustrée, no 1448, 5 juillet 1931, p. 1, en ligne.

Thomen Raoul, « Nos prédictions pour 1908 », Supplément illustré du Petit Comtois, no 1, 5 janvier 1908, p. 4-5, en ligne.

Valvérane, « L’homme qui ne dormait pas », La Jeunesse illustrée, no 1105, 7 décembre 1924, p. 3, en ligne.x

Pour aller plus loin

Dossier : science-fiction