Parcours de la bande dessinée de science-fiction aux États-Unis

[septembre 2025]

La bande dessinée de science-fiction américaine a produit des images inoubliables, des paysages de Mongo dans Flash Gordon à l’arrivée de Galactus à New York dans Les Quatre Fantastiques. Ce bref panorama vise à présenter les grands mouvements et les grandes œuvres qui ont façonné le genre.

La science-fiction se constitue en genre aux États-Unis à la fin des années 1920, intégrant rétrospectivement des récits d’anticipation ou de merveilleux scientifique publiés notamment depuis la fin du XIXe siècle. J’entends ici par « genre » une constellation de motifs et d’œuvres de référence, auxquels sont associées des pratiques sociales spécifiques impliquant des auteurs, des distributeurs et des consommateurs ou des critiques. Dans cette acception, le genre de la science-fiction prend forme entre l’apparition d’Amazing Stories en 1926, dont les premiers numéros récapitulent et célèbrent l’héritage de Jules Verne et de Herbert George Wells, et l’apparition des premiers fanzines, en 1930. La science-fiction acquiert aussi son nom dans ces mêmes années, en quelques étapes successives.

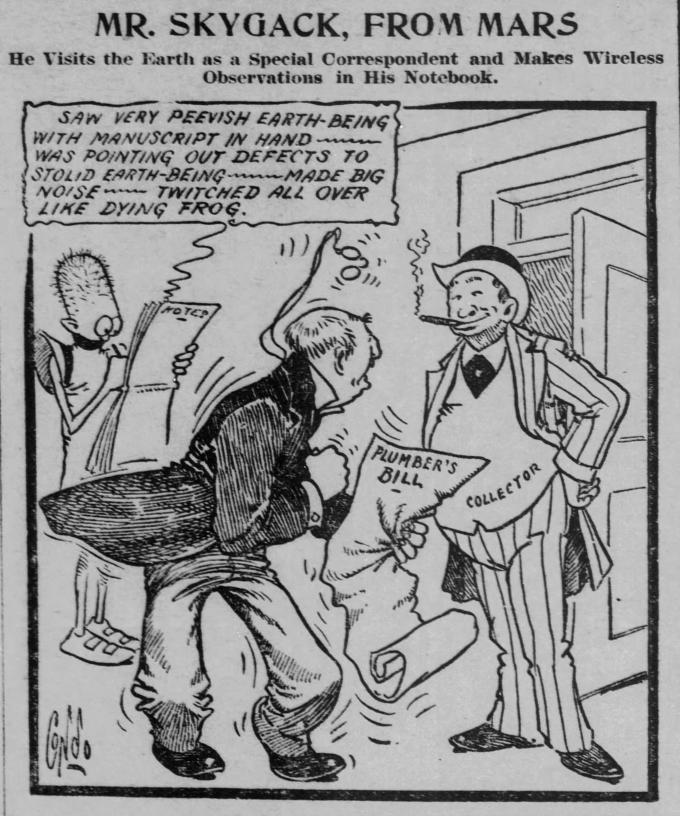

Armundo Dreisbach Condo, Mr. Skygack, From Mars, 16 décembre 1907

Il existe de nombreux exemples de merveilleux, scientifique ou non, dans la bande dessinée avant cette période. Mr. Skygack, from Mars, par Armundo Dreisbach Condo, publié en 1907 et 1911 (puis brièvement entre 1921 et 1922 sous ou une autre plume), met ainsi en scène un Martien envoyé spécial sur Terre, et joue de son incompréhension face aux mœurs et techniques notre planète. Par la suite, lorsque le genre prend forme, il se décline immédiatement dans les comic strips. Buck Rogers, dessiné par Dick Calkins et écrit Philip Francis Nowlan, dont la publication commence en 1929 et se poursuit jusqu’en 1967, constitue ce point de rencontre.

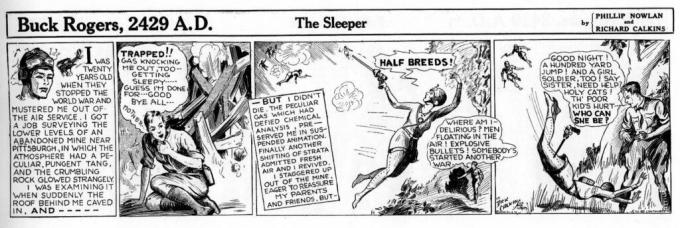

Phillip Nowlan et Richard Calkins, Buck Rogers, 7 janvier 1929

Le récit, adaptation d’une nouvelle de Nowlan parue dans Amazing Stories l’année précédente, importe les thèmes développés par la revue, notamment une fascination pour les objets technologiques et l’idée d’un regard vers un futur lointain, porté par un visiteur miraculeusement déplacé dans ce monde nouveau. Le comic strip consacre deux cases à cette mise en situation : sous un titre annonçant que l’action se situe en l’année 2429, une case de texte récapitule la vie de Buck Rogers puis le récit le montre s’éveillant dans une grotte effondrée, après y avoir été endormi par du gaz. Dès la troisième case, une jeune femme blanche habillée et coiffée en flapper tire au pistolet sur ses poursuivants en les traitant de « sang-mêlés » [« half-breed »]. Buck Rogers ne tarde bien sûr pas à lui sauver la vie et entame sa lutte contre les « mongols rouges » qui ont conquis l’Amérique. Le strip présente donc des péripéties racialisées, genrées, rejouant des fantasmes coloniaux auparavant déployés dans des récits d’aventures exotiques ; autant de caractéristiques saillantes du genre dans sa configuration des années 1930.

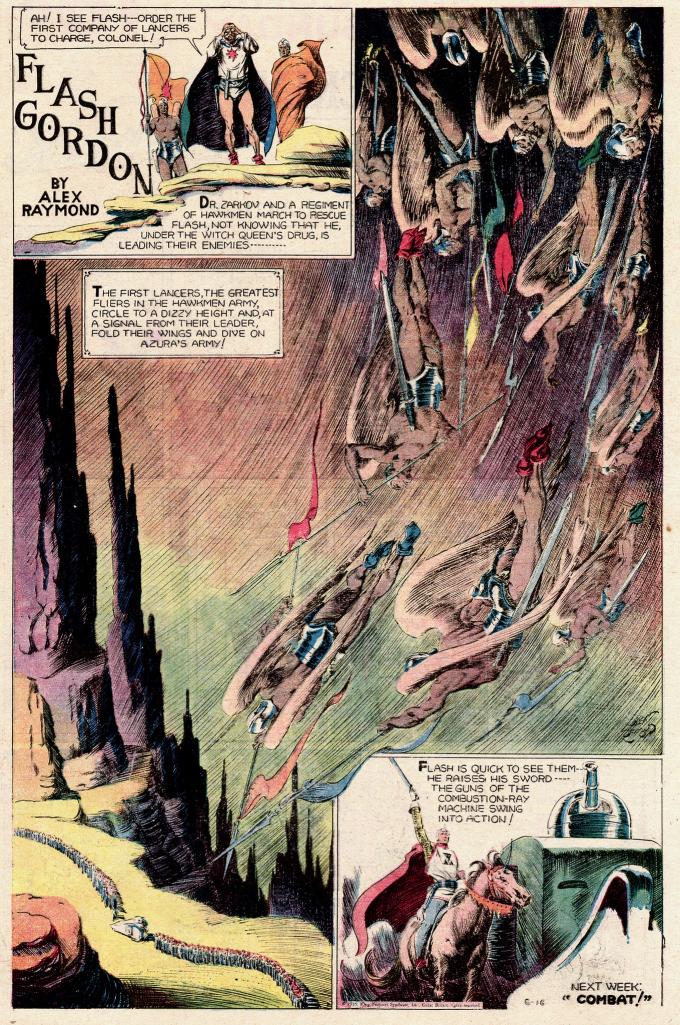

Apparu au tout début d’une décennie de héros transmédiatiques (Doc Savage, The Shadow, Superman, etc.), Buck Rogers est rejoint au fil des années 1930 par d’autres personnages dont les aventures prennent un tour science-fictionnel. Connie (1927-1941), de Frank Goodwin, ou Brick Bradford (1933-1987), de William Ritt et Clarence Gray, débutent leurs aventures dans un environnement quotidien avant de s’envoler vers les étoiles. L’homme préhistorique d’Alley Oop, imaginé en 1932 comme une satire du monde contemporain – un peu comme les Pierrafeu quelques décennies plus tard – devient pour sa part en 1939 un voyageur temporel. C’est cependant en 1934 que paraît l’œuvre qui définit le mieux la première vague de la science-fiction américaine en bande dessinée : Flash Gordon d’Alex Raymond. Comme Buck Rogers (et comme John Carter dans les romans d’Edgar Rice Burroughs avant lui), Flash Gordon est un héros viril arraché à son point d’origine en quelques cases, pour être projeté dans un monde futuriste et belliqueux, peuplé de jeunes femmes à séduire et de monstres à demi humains à subjuguer. Flash Gordon excède cependant ce trop court résumé de multiples manières. Par son brio graphique, d’abord, qui voit Raymond embrasser en quelques années un pinceau expressif et texturé puis un classicisme épuré. Par son ambition, ensuite, qui fait cohabiter les jungles tropicales importées des aventures d’Alan Quatermain avec l’élan des films de cape et d’épée hollywoodiens et l’esthétique profilée de l’art déco tardif. Edgar Rice Burroughs avait inauguré ce syncrétisme dans ses romans interconnectés mettant en scène Tarzan, John Carter sur Mars, Carson Napier sur Vénus ou Pellucidar dans la Terre creuse, mais Raymond et ses scénaristes en offrent une réalisation visuelle au panache incomparable. Rapidement décliné à travers les médias (adaptation en serial à partir de 1936, novellisation en Big Little Book dès 1935), Flash Gordon sert de matrice graphique et narrative aux comic books de science-fiction qui fleurissent à partir de la fin de la décennie (Labarre 2011).

Alex Raymond, Flash Gordon, 16 juin 1935

De fait, dans le premier numéro de New Fun, en 1935, « Don Drake on the Planet Saro » met en scène un protagoniste hybride, mi-Flash Gordon mi-Charles Lindbergh, égaré sur une planète inconnue avec sa fiancée Betty, après un voyage en ballon (qui occupe les deux premières cases du récit). Trois ans plus tard, Joe Shuster, le dessinateur de Superman, décalque des cases de Raymond pour mettre en scène les premiers exploits de son personnage. Trois des dix premières couvertures d’Action Comics (n° 2, 5 et 8), le comic book dans lequel le personnage apparait, sont également des plagiats flagrants de cases de Raymond. La descendance de Flash Gordon est partout, et notamment dans les myriades d’aventures de science-fiction mettant en scène des explorateurs spatiaux dans des mondes où une technologie de pointe cohabite avec des épées médiévales ou des califats des mille et une nuit. Planet Comics (Fiction House, 1940-1949) multiplie ainsi les personnages comme Flint Baker (sur Mars) ou Buzz Crandall (sur Neptune), ainsi que des déclinaisons féminines enclines à déchirer leurs vêtements.

Flash Gordon rayonne aussi en dehors des frontières des États-Unis, inspirant successivement en Belgique Le Rayon U de Jacobs (1943), puis en France Les Pionniers de l’espérance de Poïvet (1945-1973) et plus tard le Barbarella de Forest (à partir de 1962), sans oublier, là aussi, de multiples succédanés oubliés comme le Ray Comet de Fernando Fernandez (dans Cosmos, 1956-1957) (Lesage 2022, chap. 3). De fait, cette science-fiction proposant un syncrétisme de l’aventure exotique persiste jusqu’à l’époque actuelle, au fil de rebonds successifs et d’ajustements aux normes sociales contemporaines, au premier ou au second degré.

Récits de guerre froide

Dès la fin des années 1940, cependant, et à l’unisson d’évolutions observables dans d’autres médias, une seconde vague de récits prend forme, marquée par les thématiques de la guerre froide. Hiroshima et Nagasaki constituent les moments fondateurs de cette science-fiction, qui se nourrit d’un triple développement : la possibilité désormais imaginable de la fin du monde, l’exploration spatiale vue comme une aventure technologique et non plus comme un voyage merveilleux, et enfin la mécanisation croissante de l’espace domestique, où se déploie un imaginaire scientifique de l’abondance (sur cette conjonction des récits de fin du monde, de l’imaginaire scientifique et des espaces domestiques, on pourra lire Oldenziel et al. 2009).

Le récit qui illustre le mieux cette dernière tendance est certainement l’adaptation par Wallace Wood et Al Feldstein de « Il viendra des pluies douces » (« There Will Come Soft Rains »), de Ray Bradbury, paru dans Weird Fantasy n° 17, en 1953. L’adaptation ne comporte ni héros ni exploits surhumains, et sa seule jungle est une image projetée sur les murs d’une nursery. Une maison de banlieue entièrement automatisée y continue sa routine au service d’une famille de classe moyenne idéale, mais l’apocalypse nucléaire a eu lieu, et il ne reste plus des habitants que des ombres projetées sur les murs.

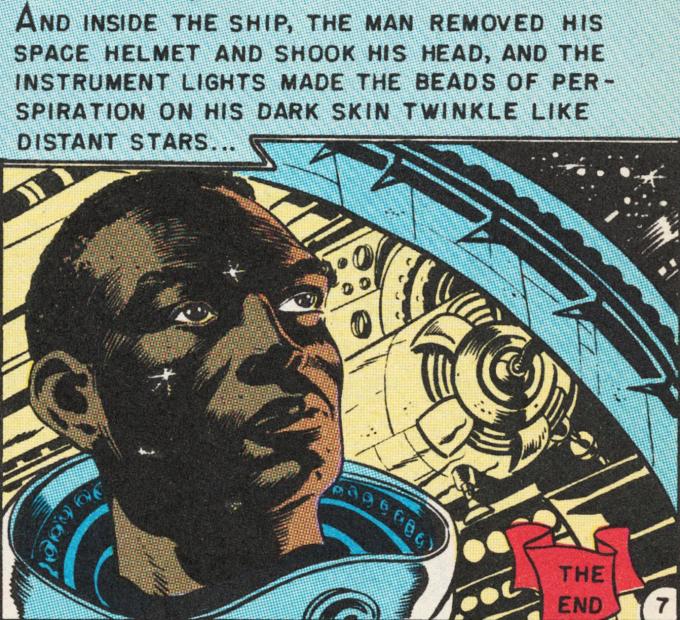

Toute la production des comics EC dans le genre adopte une vision radicalement pessimiste de l’imaginaire scientifique, et les récits sans héros récurrents proposent souvent une relecture nostalgique ou sarcastique des récits martiaux de la première vague. Par exemple, dans « What Fur?! » (Orlando et Feldstein, Shock SuspenStories n° 5, 1952), des colons humains explorent une planète flash-gordonesque pour y collecter des fourrures destinées à l’exportation — le commentaire sur le colonialisme ne se veut pas particulièrement subtil — mais finissent par réaliser que les animaux locaux ont en retour décidé de collecter des peaux humaines pour s’en faire des étoles. Dans le plus célèbre « Judgment Day » (Orlando et Feldstein, Weird Fantasy n° 18, 1953), un astronaute visite une civilisation de robots dans laquelle s’exerce une discrimination absurde, basée sur la couleur du châssis. L’astronaute les informe qu’il leur reste à accomplir des progrès pour intégrer le concert des civilisations avancées, et la dernière case nous révèle sa peau noire, à une période où la ségrégation raciale est encore un état de fait, mais aussi une doctrine juridique aux États-Unis (la Cour suprême revient sur sa propre jurisprudence en la matière partir de 1954). Qiana Whitted a pu montrer dans EC Comics: Race, Shock, and Social Protest (Whitted, 2019) que ces récits progressistes étaient lus et reçus comme des gestes significatifs par la communauté noire américaine.

Al Feldstein, Joe Orlando, « Judgment Day », 1953, dernière case

Chez EC, comme ailleurs, la science-fiction est un genre marginal, moins populaire que l’horreur ou que les récits satiriques de Mad. En arrière-plan, cependant, les acteurs du fandom du genre dans les années 1930 jouent un rôle croissant dans l’industrie du comic book. Au premier rang de ces transfuges, Mort Weisinger devient dès 1941 responsable éditorial chez DC Comics, l’éditeur de Superman, après avoir collaboré à certains des tout premiers fanzines de science-fiction, et après avoir cofondé la première agence littéraire spécialisée dans le genre. L’autre fondateur de cette agence, Julius Schwartz, le rejoint chez l’éditeur dès 1944. La résurgence de la bande dessinée de super-héros dans la deuxième moitié des années 1950, puis au début des années 1960, est largement marquée par leur travail et emprunte plus nettement à la science-fiction que la première vague de héros costumés.

La seconde version de Green Lantern offre un bon résumé de cette inflexion générique. Dans sa première incarnation, créée en 1940, le personnage est un ingénieur ferroviaire auquel une lampe magique confère des pouvoirs mystiques. La version que publie DC Comics à partir de 1959 fait du personnage un pilote de chasse, recevant ses pouvoirs d’une civilisation extra-terrestre et désormais vêtu d’un uniforme épuré, quand son prédécesseur arborait une tenue bariolée de bretteur masqué. À partir de 1961, Marvel emboîte le pas à cette tendance, en appuyant fortement sur la politique de guerre froide. Les Quatre Fantastiques sont envoyés dans l’espace dans le cadre de la course contre l’Union soviétique (« We’ve got to take that chance … unless we want the commies to beat us to it! »), et en reviennent dotés de pouvoir par des radiations mystérieuses. Bon nombre des personnages créés dans l’explosion créative des années suivantes (Spider-Man, Hulk, Daredevil, les X-Men) sont également à un titre ou un autre des enfants de l’âge atomique, dans des publications parcourues par un discours anticommuniste explicite. La bande dessinée de science-fiction de guerre froide n’est donc pas nécessairement critique de l’idéologie dominante, au contraire. Atom-Age Combat (1952-1953), Atomic War (1952-1953) ou Commander Battle and the Atomic Sub (1954-1955) épousent explicitement cette vision du monde, tout en adoptant un pessimisme radical sur les conséquences des conflits géopolitiques de la deuxième moitié du XXe siècle.

Ces vagues à l’intérieur du genre se superposent sans s’annuler. Flash Gordon ou Buck Rogers, rejetons des années trente, paraissent toujours dans les quotidiens au moment où Marvel fait débuter les Quatre Fantastiques. Créé notamment par Julius Schwartz chez DC Comics, le personnage d’Adam Strange vit quant à lui des aventures intergalactiques aussi colorées et exotiques que celles de ses prédécesseurs dans Mystery in Space (1958-1965), au côté de récits courts de guerre froide. D’autres héros galactiques continuent aussi leur épopée dans une myriade de titres plus obscurs. L’explosion de la fantasy avec le succès du Seigneur des Anneaux dans les années 1960 va par ailleurs conduire à un regain d’intérêt pour cette science-fiction d’aventure, aux ressorts et conventions proches. Les romans de John Carter, par Edgar Rice Burroughs, sont ainsi de nouveau adaptés en bande dessinée en 1964 (Gold Key), puis en 1977 (Marvel). La même année, Star Wars propose une synthèse au succès sans précédent de cette science-fiction où s’entremêlent duels au sabre, pirates, magie et vaisseaux spatiaux ; George Lucas ne dissimule d’ailleurs pas sa dette envers Flash Gordon, qu’il souhaitait initialement adapter. La version en bande dessinée du film, publiée par Marvel Comics avant même la sortie de ce dernier à la faveur d’un contrat très favorable, est réputée avoir sauvé la maison d’édition, après une décennie difficile (Howe 2013, chap. 8). Par contraste, Unknown Worlds of Science Fiction, magazine noir et blanc également publié par Marvel et qui proposait des adaptations de récits de science-fiction contemporains — Harlan Ellison, Michael Moorcock ou John Wyndham — n’avait duré que six numéros en 1975, faute de succès.

Contre-culture et internationalisation

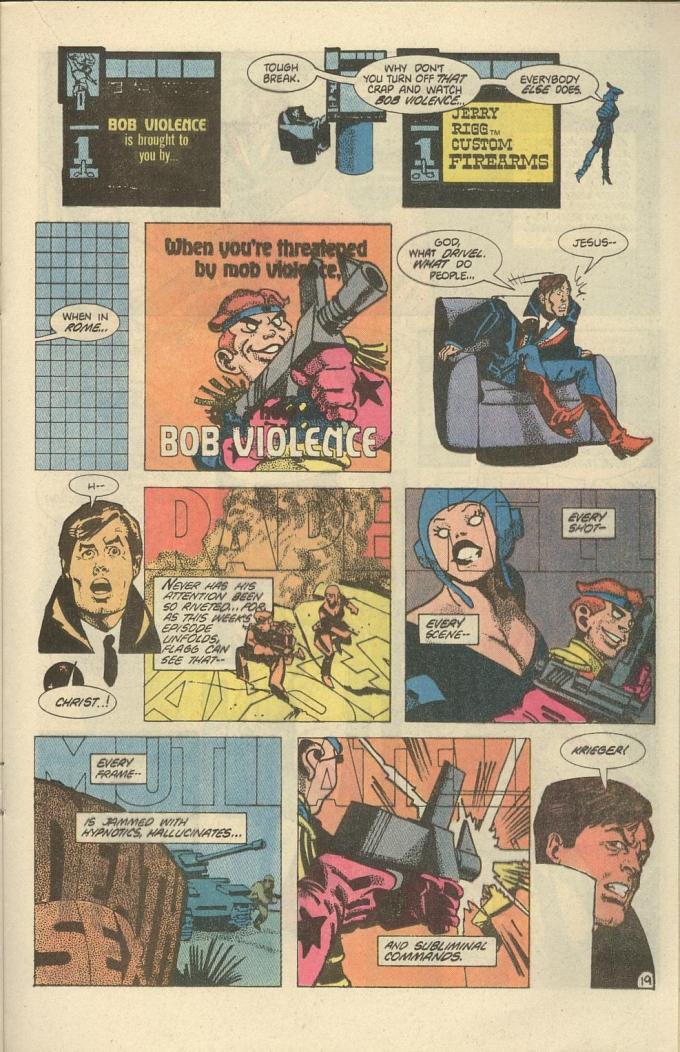

La résurgence de la science-fiction d’aventure exotique coexiste avec une troisième vague de récits, marquée par la contre-culture puis par les créatrices et créateurs qui en poursuivent la trajectoire au-delà de l’explosion initiale. Lors de la brève floraison des comics underground, entre 1968 et 1973, la science-fiction est le plus souvent traitée avec un regard goguenard, au même titre que l’ensemble des genres pratiqués par les industries culturelles. Trashman, de Spain Rodriguez, est créé en 1968 comme un comic strip dans le East Village Other, et si son nom évoque un improbable super-héros, il véhicule un discours anarchiste de gauche dans un monde postapocalyptique saturé de débordements idéologiques. Dans Slow Death (1970-1979, puis un dernier numéro en 1992), la science-fiction sert de mode d’exploration des catastrophes écologiques, dans des récits notamment signés par Richard Corben. Cette vague déferle au-delà de la brève période d’existence de l’underground proprement dit, notamment dans le travail de Howard Chaykin au début des années 1980. Chaykin avait auparavant travaillé dans l’heroic fantasy, avec une adaptation des romans de Lankhmar de Fritz Leiber, puis dans le mode de la science-fiction héroïque et rétrofuturiste, que ce soit avec sa propre création, Cody Starbucks, ou en dessinant les premiers numéros de l’adaptation de Star Wars pour Marvel. Le boom de l’édition alternative au début des années 1980 lui offre un succès considérable avec les romans graphiques de Time2 (1986-87, à prononcer « Time Square ») et surtout avec American Flagg! (1983-86), satire violente et sexuée de la culture médiatique et d’un capitalisme à la dérive (sur Chaykin, voir Costello 2017). Le Dark Knight Returns, de Frank Miller (1986), puise à des sources similaires, en dépeignant un futur proche militarisé et cynique, hanté par des émissions de télévision en roue libre. Ailleurs, cette veine contestataire et contre-culturelle s’hybride avec le space opera et la fantasy. Starstruck, d’Elaine Lee et Michael Kaluta (1982) ou A Distant Soil, de Colleen Doran (1983-1985 pour la première version) explorent cette veine, et donnent une place éminente aux créatrices, en retrait dans le genre jusqu’alors (Licari-Guillaume 2022a).

Howard Chaykin, American Flagg! n° 1 (1983)

Il devient difficile, à partir de cette période, de considérer qu’il existe une bande dessinée de science-fiction strictement américaine. Jusqu’aux années 1970, la bande dessinée états-unienne s’exportait largement, sous la forme de traductions autorisées ou d’influence plus diffuse. Après cette date, elle s’ouvre en retour aux productions européennes, puis asiatiques et à une version transformée ou critique de ses propres préoccupations. Dès 1977, le magazine Heavy Metal traduit la plupart des auteurs de Métal Hurlant et de Pilote, faisant ainsi connaître Moebius, Bilal, Druillet, Christin et Mézières ou encore Caza (Labarre 2017). Quelques années plus tard, les auteurs britanniques issus de la revue de science-fiction 2000 A.D. (elle-même inspirée par Métal Hurlant) constituent la tête de pont d’une « British Invasion » qui transforme en profondeur l’industrie du comic book nord-américain (Licari-Guillaume, 2022b). Judge Dredd, personnage emblématique de 2000 A.D., notamment inspiré par l’Inspecteur Harry et ses succédanés, connaît ainsi une édition aux États-Unis à partir de 1983. Enfin, après une décennie d’importation de films et de séries télévisées spectaculaires (dont Macross/Robotech et Nausicaä de la vallée du vent, tous deux en 1985 et tous deux avec des transformations significatives), la traduction de Akira par Marvel en 1988 marque le véritable début de la vague des mangas aux États-Unis puis en Europe (Suvilay 2021). Tous ces exemples témoignent d’une bande dessinée largement mondialisée et d’une circulation complexe des influences, entre les aires culturelles et entre les médias. Moebius fait ainsi partie de la généalogie de Nausicaä et d’Akira, tout en revendiquant lui-même de nombreux modèles américains, d’Alex Toth à Will Elder (Labarre 2025).

Super héros et bande dessinée d’auteur de genre

Le reflux de la bande dessinée alternative et le déclin terminal de la bande dessinée de presse réduisent la palette des genres à partir de la fin des années 1980. Le mouvement « révisionniste » de la bande dessinée de super-héros, celui de Watchmen et de The Dark Knight Returns, marque aussi un moment de consolidation générique : le fantastique (dans le label Vertigo), les contes folkloriques (Hellboy) et bien sûr la science-fiction peuvent déboucher sur un succès commercial en reprenant tout ou partie des codes super-héroïques. Les comics Image de la première génération — de Youngblood (v1, 1992-1996) à WildC.A.T.S (v1, 1992-1999) — intègrent ainsi massivement certains éléments popularisés par le cyberpunk comme les membres cybernétiques ou les armes câblées. Marvel Comics se dote pour sa part d’un univers cyberpunk entier — l’univers 2099 — dans lequel évoluent des déclinaisons futuristes de ses héros (1992-1999). Le scénariste britannique Warren Ellis développe aussi à partir de la fin des années 1990 une écriture fortement réflexive, qui invite les super-héros à revisiter l’histoire de la science-fiction dans toutes ses dimensions, dans Stormwatch (1996-1998), The Authority (v1. 1999-2001) et surtout Planetary (1998-2009), soulignant ce que les héros costumés ont emprunté au genre, et réfléchissant en parallèle aux évolutions idéologiques de ce dernier. Ellis intègre aussi bien Doc Savage que les Quatre Fantastiques, Godzilla et Jules Verne dans cette vertigineuse archéologie fictionnelle. Tom Strong, d’Alan Moore et Chris Spouse (1999-2006), propose un projet similaire, centré sur une autre version modernisée de Doc Savage, débarrassé de son héritage colonialiste (pour une lecture critique des ambiguïtés idéologiques de ces récits, voir Singer 2019)

La science-fiction non-super-héroïque, pourtant, se vend mal. La nouvelle bande dessinée pour adulte, celle qui va bientôt former le canon du « roman graphique », ne s’y intéresse guère. Dans Love and Rockets (1982-), le récit au long cours de Jaime Hernandez débute dans un univers comportant des fusées, des monstres et des extra-terrestres, mais abandonne vite ces éléments pour se recentrer sur une chronique largement réaliste de la vie quotidienne à la frontière du Mexique et des États-Unis. Les autrices et auteurs nord-américains qui vont constituer le canon du roman graphique évitent pour l’essentiel les marqueurs ou l’histoire de la science-fiction. Lorsque Chris Ware s’essaye au genre, dans Acme Novelty Library n° 19 (2008, plus tard intégré dans Rusty Brown), il livre une reconstitution distanciée d’un pulp fictionnel des années 1950, « The Seeing Eye Dogs of Mars », avec l’œil de l’entomologiste plus que du praticien.

À la fin des années 1990, la tentative de DC de lancer un label dédié à la science-fiction non-super-héroïque fait long feu : Helix ne dure que de 1996 à 1998, avec pour seul succès à son crédit le début de Transmetropolitan (1997-2002), écrit par Warren Ellis et dessiné par Darick Robertson. Proche dans l’esprit d’American Flagg!, la série propose une relecture cyberpunk du système électoral américain, en s’inspirant du journalisme gonzo de Hunter S. Thompson dans les années 1970. Le même Warren Ellis profite de ce succès pour produire ensuite plusieurs mini-séries explorant en quelques numéros une ou deux idées de science-fiction sans héros récurrent ni ancrage super-héroïque. Dans Ministry of Space, par exemple (2001-2004, dessin de Chris Weston), il construit en trois numéros une histoire uchronique de la conquête spatiale, en forme de relecture désabusée du progressisme de « Judgment Day ». À la même époque, le label Vertigo produit sa première série de science-fiction à succès, Y, the Last Man (Y, le dernier homme), de Pia Guerra et Brian K. Vaughan (2002-2008), un récit de voyage dans un monde où tous les hommes, sauf un, ont été exterminés par un virus.

Ces livres et ces auteurs marquent un point de basculement, pour partie chez Dark Horse (Finder, de Carla Speed McNeill, 2005- ) ou Vertigo (Sweeth Tooth, de Jeff Lemire, 2009-2013), mais surtout chez Image Comics. La maison d’édition change en effet de positionnement au tournant des années 2000, abandonnant les super-héros spectaculaires pour accueillir des bandes dessinées d’auteur et de genre, en permettant aux créatrices et créateurs de garder les droits sur leurs œuvres. La science-fiction y devient une attraction récurrente, sous la forme de séries limitées ou ouvertes. Certaines séries phares y rejouent des vagues précédentes du genre, en les relisant ou les hybridant. Bitch Planet (Kelly Sue DeConnick et Valentine de Landro, 2014-2017), par exemple, se présente comme une dystopie féministe contestataire empruntant à la fois à la science-fiction des comixunderground et aux films de prison pour femme. Ody-C (Matt Fraction, Christian Ward, 2014-2016), où Ward déploie une palette flamboyante, présente pour sa part une relecture de l’Odyssée dans un univers futuriste sans hommes, en revendiquant aussi l’héritage de Jean-Claude Forest ou de Philippe Druillet. Dans King City (2009-10), Brandon Graham explore quant à lui un cyberpunk marqué par Moebius, aux formes rondes et truffé de jeux de mots. Ces séries, souvent brillantes, restent pour l’essentiel assez confidentielles, mais Image accueille aussi des œuvres dont le succès dépasse largement ce lectorat de niche. Paper Girls, de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang, fonctionne comme un écho de Stranger Things (et sera d’ailleurs partiellement adapté à la télévision), en mettant en scène un groupe de jeunes filles des années 1980 dans une intrigue complexe centrée sur le voyage dans le temps. Saga (2012 ), toujours de Brian K. Vaughan et avec des dessins de Fiona Staples, rencontre un succès international et devient même le titre le plus populaire de l’éditeur après The Walking Dead. La série met en scène une famille recomposée dans une épopée spatiale picaresque et baroque, avec un regard acéré sur les rôles genrés et raciaux aux États-Unis.

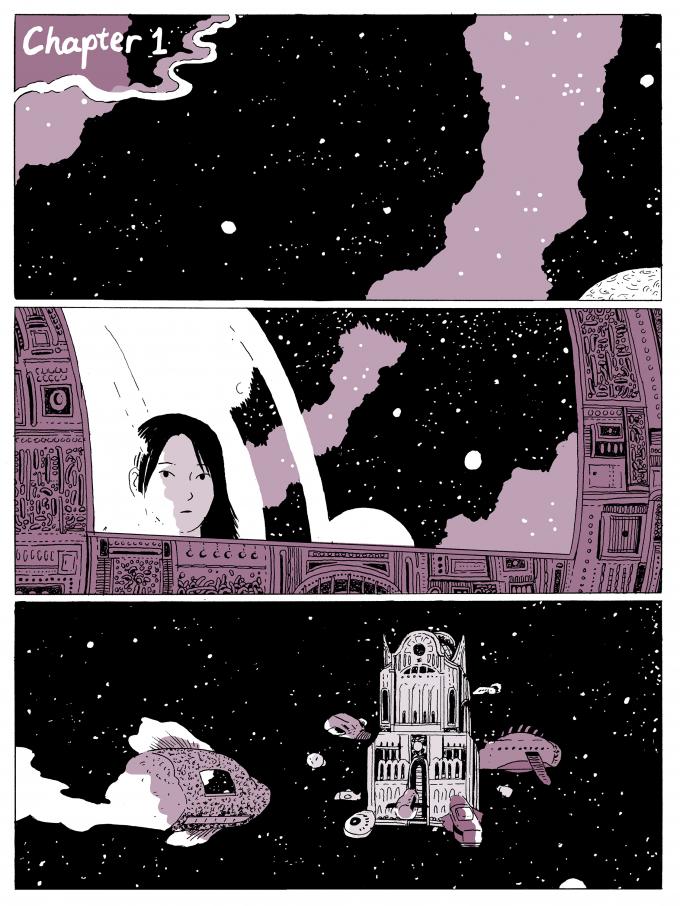

Tillie Walden, Dans un rayon de soleil/On a Sunbeam, version webcomic https://www.onasunbeam.com/

Enfin, et à côté de l’exploitation de franchises comme Star Wars (chez Marvel depuis 2015, Dark Horse auparavant) ou de la résurrection périodique de héros passés (la dernière série Flash Gordon en date, chez un minuscule éditeur, date de 2024), la science-fiction a trouvé une petite place dans le genre désormais dominant de la bande dessinée américaine : les romans graphiques destinés aux enfants ou aux jeunes adultes. Dans le beau récit d’apprentissage élégiaque et queer de Tillie Walden, On a Sunbeam (Dans un rayon de soleil,2016-2017 en webcomic, recueil en 2018), un groupe de jeunes personnes traverse la galaxie pour réparer des structures monumentales promises à la destruction. La science-fiction s’y épanouit, accessible et épurée, très loin de tout héritage technophile ou colonialiste.

Bibliographie

Costello, Brannon. 2017. Neon visions: the comics of Howard Chaykin. Louisiana State University Press.

Howe, Sean. 2013. Marvel Comics: The Untold Story.

Labarre, Nicolas. 2011. « Two Flashes. Entertainment, Adaptation: Flash Gordon as comic strip and serial ». Comicalités. Études de culture graphique. http://comicalites.revues.org/249.

Labarre, Nicolas. 2017. Heavy Metal, l’autre Métal Hurlant. SF Incognita. Presses universitaires de Bordeaux.

Labarre, Nicolas. 2025. Moebius. Édité par University Press of Mississippi. Biographix. https://hal.science/hal-04983617.

Lesage, Sylvain. 2022. Ninth Art. Bande Dessinée, Books and the Gentrification of Mass Culture, 1964-1975. Palgrave Macmillan.

Licari-Guillaume, Isabelle. 2022a. « Two Distant Soils: Colleen Doran’s Authorial Journey ». New Readings 18 (mars): 14. https://doi.org/10.18573/newreadings.128.

Licari-Guillaume, Isabelle. 2022b. Vertigo Comics: British Creators, US Editors, and the Making of a Transformational Imprint. Routledge Advances in Comics Studies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003130581.

Oldenziel, Ruth, Karin Zachmann, et Society for the History of Technology, éd. 2009. Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users. Inside Technology. MIT Press.

Singer, Marc. 2019. Breaking the Frames: Populism and Prestige in Comics Studies. World Comics and Graphic Nonfiction. Univ. of Texas Press.

Suvilay, Bounthavy. 2021. Dragon Ball, une histoire française. ACME 7. Presses Universitaires de Liège.

Whitted, Qiana. 2019. EC Comics: Race, Shock, and Social Protest. Comics Culture. Rutgers Univ. Press.