Métal hurlant, la bascule contre-culturelle de la bande dessinée de science-fiction

[octobre 2025

Parmi les journaux de bandes dessinées pour adultes qui apparaissent au début des années 1970, Métal hurlant développe un propos auteuriste qui s’appuie sur la science-fiction et le rock. Ce faisant, le journal contribue à inventer les nouveaux codes graphiques et thématiques de la bande dessinée de science-fiction.

Fondé en 1975 dans le sillage d’autres journaux de bandes dessinées pour adultes, comme Charlie mensuel (1969) ou L’Écho des savanes (1972), le magazine Métal hurlant représente un jalon essentiel dans l’histoire de la bande dessinée de science-fiction. Son influence s’étend bien au-delà de la France, puisqu’il a connu plusieurs prolongements dans d’autres pays, dont le plus fameux est sans doute Heavy Metal, sa version américaine lancée en 1977, qui s’est progressivement émancipée du périodique français pour marquer à son tour en profondeur le public américain, au point qu’un certain nombre d’auteurs de comics ou de cinéastes américains ont pu s’y référer (Labarre, 2017). On a ainsi pu tisser de nombreux liens entre certains plans de Star Wars, de Mad Max, d’Alien ou de Blade Runner, et les bandes dessinées et illustrations de Métal hurlant. En ce sens, on peut affirmer que, autant que la série d’auteurs et d’œuvres qui ont été publiés dans ses pages, c’est le magazine lui-même, comme système imposant sa vision du genre au fil des numéros, qui a révolutionné l’histoire de la bande dessinée de science-fiction.

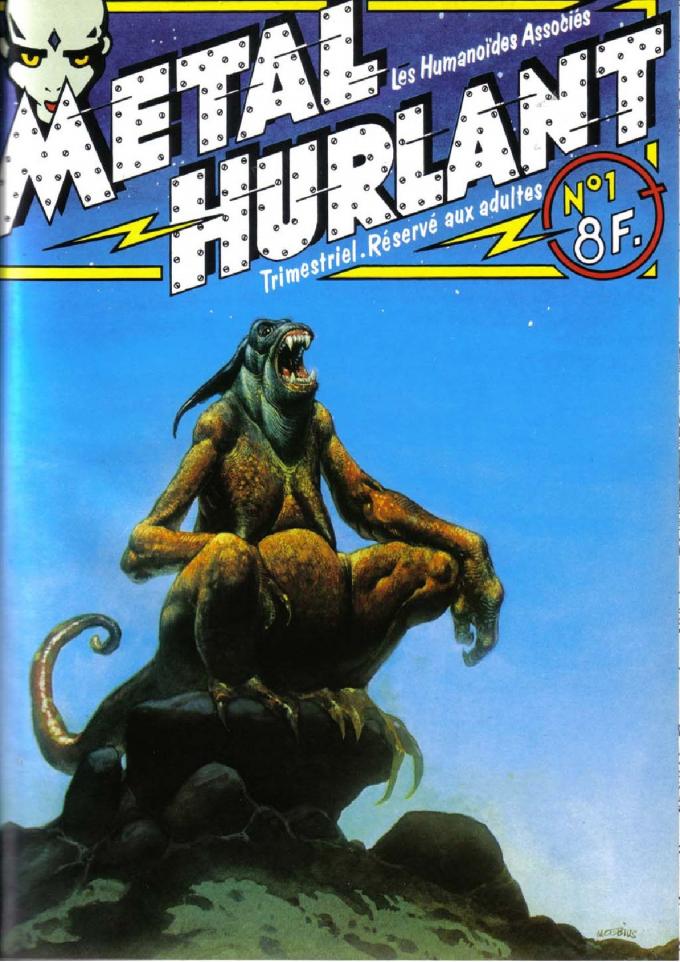

Mœbius, illustration de couverture de Métal hurlant, n° 1, janvier 1975

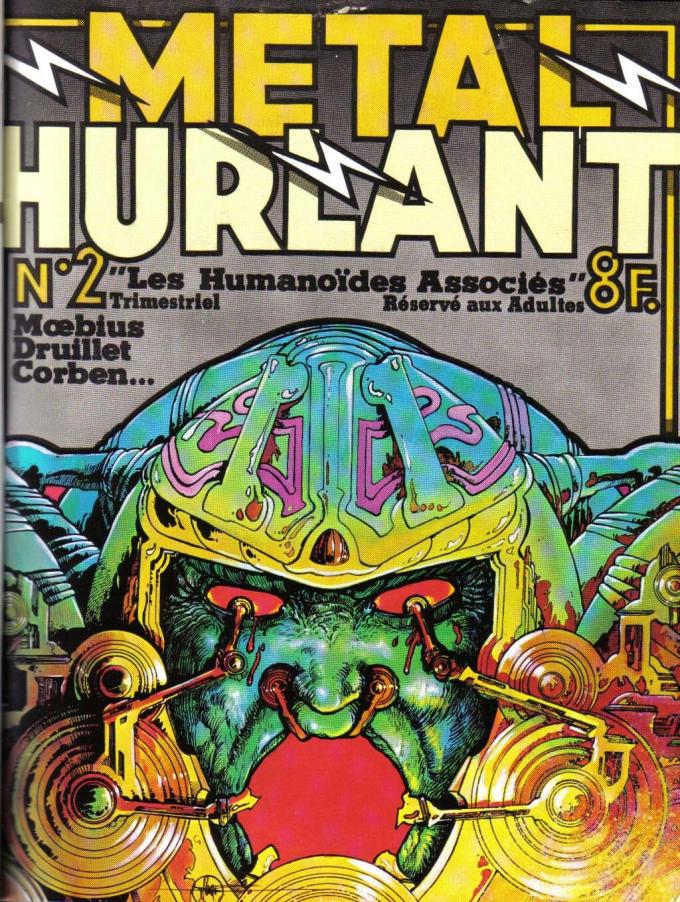

Philippe Druillet, illustration de couverture de Métal hurlant, n° 2, avril 1975

Une pépinière d’auteurs

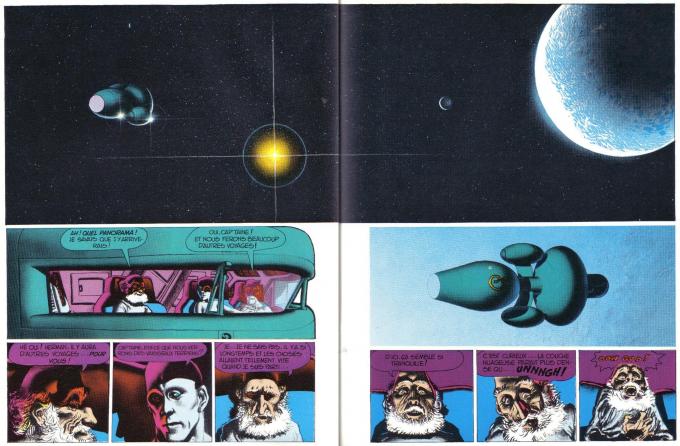

Si l’influence du magazine est le résultat de la synergie de tous ses collaborateurs, il convient de rappeler le rôle particulier de quelques-uns, à commencer par ses principaux fondateurs, Jean Giraud, alias Mœbius, Philippe Druillet et Jean-Pierre Dionnet. Issu du journalisme de fanzine et de la culture amatrice, Jean-Pierre Dionnet va rester le rédacteur en chef du magazine jusqu’en 1985. Il scénarise également un certain nombre de bandes dessinées et rédige de très nombreuses critiques, contribuant à définir l’identité du magazine. Quant à Mœbius et Druillet, ils dessinent les orientations du périodique dès les premiers numéros, et imposent leur vision radicale de la bande dessinée à coup de récits-manifestes, on le verra. À ceux-ci, il faut ajouter le dessinateur américain Richard Corben, dont les comics traduits sont très présents les premières années, et qui apparaît comme un modèle à suivre, symbole de l’underground américain, rôle qu’il tenait également, avec Robert Crumb, dans le journal Actuel.

Richard Corben, « Going home », Métal hurlant, n° 2, avril 1975

Mais derrière ces auteurs ayant servi de modèles prototypiques aux collaborateurs de la première heure, c’est un très grand nombre de contributeurs qu’il faut évoquer si l’on veut prendre la mesure de l’importance du magazine. À lire le sommaire des premiers numéros, on découvre en effet que les auteurs les plus influents ont publié dans ces pages : Enki Bilal, Tardi (qui s’essaie pour l’occasion à la science-fiction), Gal, Serge Clerc, Sergio Macedo, Lob, Jean-Claude Mézières (faisant une infidélité à sa série Valérian) se succèdent ainsi en quelques numéros. À ces noms s’en ajoutent très vite de nombreux autres, qui jouent un rôle capital dans l’imaginaire de la science-fiction, comme Philippe Caza (qui illustrera longtemps les couvertures de la collection de science-fiction des éditions J’ai Lu), Paul Gillon (dont la série des Naufragés du temps a eu une grande influence sur le genre), Jean-Claude Forest (dont le Barbarella figurait alors déjà comme un moment de rupture dans l’histoire de la bande dessinée), François Schuiten (qui connaîtra le succès avec la série des Cité obscures publiée dans (À Suivre)) ou Chantal Montellier (qui inventera un style annonçant les esthétiques new wave). On peut citer encore d’autres auteurs qui contribueront à renouveler le genre, comme Alessandro Jodorowsky (dont les scénarios vont marquer profondément les années 1980 et 1990, avec des séries comme L’Incal et Aleph Thau) ainsi que les dessinateurs Al Voss (qui tisse très tôt un lien entre science-fiction et sous-culture rock), Marc Caro (qui formera un couple fameux au cinéma avec Jean-Marc Jeunet), Jean-Michel Nicollet, Arno ou Beb-Deum, qui marqueront tous à leur façon le genre de leur empreinte. Mais les auteurs étrangers ne sont pas en reste. Dans ce domaine, le périodique privilégie des auteurs clés de la culture underground, comme les Américains Vaughn Bode, Russ Heath ou Charles Burns, mais aussi le Britannique Brian Bolland ou le Suisse H. R. Giger, qui illustrera plusieurs couvertures du journal, et se fera connaître en concevant la créature d’Alien. Ainsi, au fil des numéros, ce sont les principaux auteurs de la science-fiction de bande dessinée qui défilent dans les pages du journal, contribuant à ouvrir ce genre à un lectorat adulte, et jouant un rôle clé dans la définition des imaginaires visuels du genre à partir dans les années 1970 et 1980.

Bande dessinée de science-fiction, contre-cultures et sous-cultures rock : l’identité éditoriale du magazine

Reste que pour comprendre l’influence de Métal hurlant durant cette période, on aurait tort de se concentrer sur les seules bandes dessinées qui occupent ses pages, aussi géniales soient-elles que Le Garage hermétique de Mœbius, Exterminateur 17 d’Enki Bilal et Jean-Pierre Dionnet, Salammbô de Philippe Druillet, ou les séries aux scénarios foisonnants de Jodorowsky. Un magazine est aussi constitué d’une large partie rédactionnelle, qui contribue à son identité, et qui, dans ce cas de figure, joue un rôle essentiel dans la manière dont Métal hurlant va influencer la pop culture, bien au-delà de la bande dessinée et de la science-fiction (Letourneux et Vérilhac, 2025).

Ici encore, l’identité éditoriale du journal doit beaucoup à ses fondateurs : transfuges de Pilote, comme les fondateurs de L’Écho des savanes et de Fluide glacial, Mœbius et Druillet partagent avec ceux-ci une volonté de réinventer la bande dessinée en l’engageant dans des voies plus adultes – autrement dit, de lui donner une nouvelle légitimité. Loin de se limiter à la bande dessinée, ils signent un très grand nombre d’éditoriaux ou de chroniques à valeur manifestaire, fondant en discours les expérimentations graphiques. Un tel projet s’inscrit dans le sillage des mouvements contre-culturels, qui déclinent certes à cette époque (le magazine Actuel, importateur de la contre-culture américaine en France, se saborde l’année du lancement de Métal hurlant), mais qui continuent à influencer certains des thèmes du magazine (drogue, sexualités alternatives, refus de la culture bourgeoise) et de son esthétique (les premières années sont encore très marquées par le psychédélisme). Jean-Pierre Dionnet va de son côté inscrire le périodique dans un écosystème culturel, à la fois diachroniquement (convoquant Lovecraft, les pulps ou la culture des comics et des paperbacks) et synchroniquement (tissant des liens entre les différentes facettes des sous-cultures de jeunesse : bande dessinée, littérature de genre, rock, érotisme et « mauvais genres »). Une telle mise en réseau transparaît par exemple dans la rubrique le « Mange livres » et « À toute berzingue », qu’il signe du pseudonyme de Joe Staline. À ces trois contributeurs s’associe à partir de 1976 Philippe Manœuvre, venu du journal Rock & Folk. Comme nous allons le voir, Manœuvre est appelé à jouer un rôle important dans le tournant rock du périodique (Poussin et Marmonnier, 2021). Tout comme Dionnet, Manœuvre inscrit bande dessinée et science-fiction dans la dynamique des sous-cultures de jeunesse dont l’importance devient alors centrale. Sous leur impulsion vont se multiplier les échanges avec les sous-cultures de l’époque, qui irrigueront l’esthétique du journal : glam (chez le premier Voss), punk (chez Marc Caro, le collectif Bazooka ou Tramber et Jano), psychédélique (Macedo), rockabilly (Margerin, Dodo et Ben Radis).

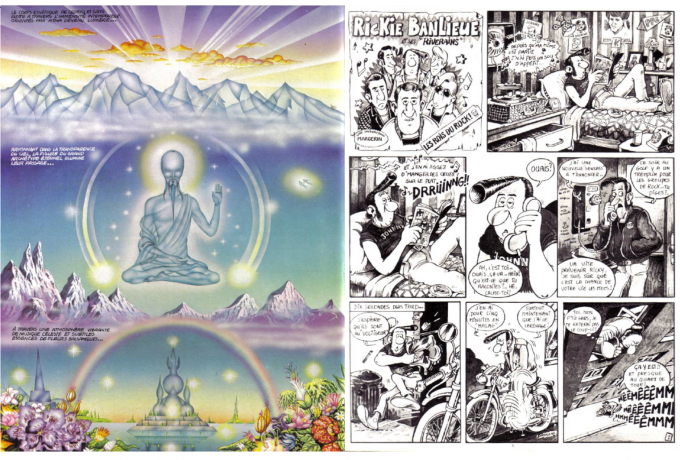

De gauche à droite :

Voss, « Nep Simo », Métal hurlant, n° 4, octobre 1975

Marc Caro, « Bunker impair et passe », Métal hurlant, n° 36bis, hors série, « Spécial fin du monde », 1978

De gauche à droite :

Macedo, « Téléchamp », Métal hurlant, n° 18, juin 1977

Franck Margerin, « Les rois du rock », Métal hurlant, n° 39bis, hors série, « Spécial rock », 1979

Une telle diversité des influences culturelles témoigne de la nécessité de penser l’esthétique du journal dans une culture beaucoup plus large que celle de la seule science-fiction.

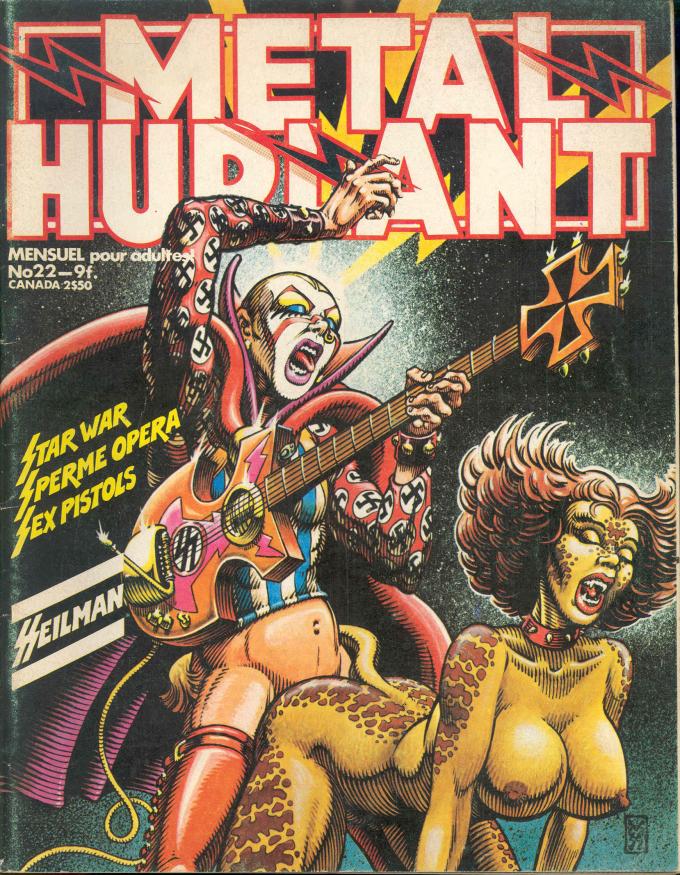

De fait, si la bande dessinée et la science-fiction donnent son identité graphique et éditoriale au magazine (nourrissant, dans les premières années, le gros des chroniques et des publicités), elles s’associent à un troisième pôle, appelé à devenir capital : le rock, comme sous-culture globale (touchant autant à la musique qu’à l’apparence vestimentaire, au langage, aux modes de vie mis en scène et aux esthétiques mobilisées). Bénéficiant de l’expertise enthousiaste de Manœuvre, l’esthétique rock dépasse le périmètre des pages de critique musicale pour contaminer tous les espaces du périodique : couvertures provocatrices, intrigue des bandes dessinées (Frank Margerin, avec le personnage de Lucien, Dodo et Ben Radis et les déboires des « Closh », Tramber et Jano, avec le rat Kebra, qui connaîtra aussi des aventures science-fictionnelles) et goût pour des pratiques underground qui s’apparentent de plus en plus à une culture branchée. Imaginaire rock, science-fiction adulte, bande dessinée marquée par l’underground, provocation et pornographie (à une époque où celle-ci s’associe encore volontiers à un discours radical) créent une cohérence discursive du magazine au croisement de la contre-culture et de ce qu’on n’appelle pas encore la pop culture, mais dont Métal hurlant contribue à définir le périmètre. C’est une telle synthèse qu’offre par exemple la couverture du numéro 22, signée Voss, en présentant un rocker, guitare à la main et costume glam illustré de symboles nazis, sodomisant une extraterrestre.

Voss, illustration de couverture de Métal hurlant, n° 22, octobre 1977

Ecosystème du magazine et logiques de subversion

Rassemblés dans le périmètre du journal, récits en images et articles culturels entrent en résonance pour offrir une forme d’unité discursive, née de la polyphonie produite par la juxtaposition des contributeurs, un effet d’énonciation éditoriale, que le lecteur identifie comme l’expression de ce qu’on pourrait appeler l’esprit Métal hurlant. Car dès les premiers numéros, on est frappé par la manière dont dessinateurs et rédacteurs interagissent. Ainsi en est-il du souci partagé d’inverser les codes, en réhabilitant de manière provocatrice des formes dévaluées. Dans le troisième numéro, Druillet, alors âgé de 31 ans, propose ainsi une sorte d’autoportrait culturel (« De Verdun à 2001 »), présentant les œuvres qui l’ont influencé : science-fiction populaire (la collection « Anticipation » du Fleuve noir), revues érotiques (qu’il volait dans les cabanes des jardins ouvriers), cinéma bis et bandes dessinées produisent ainsi une sorte de généalogie un peu trash, qui se veut aussi celle du périodique. Elle rencontre en un sens les chroniques du « Mange-livre » de Dionnet, qui défend la science-fiction et les pulps contre Kafka et Saint-Exupéry.

À ces généalogies contre-culturelles s’ajoutent des appels à la transgression. Dans le numéro 8, Mœbius opère un rapprochement entre la paraphilie scatologique ou les snuff movies et la créativité qu’offrent bande dessinée et science-fiction. Dans le numéro 9, c’est Manœuvre qui affirme « je veux du sang, les lecteurs veulent du sang, Dionnet veut du sang ». Le même esprit règne dans les bandes dessinées. Dans le premier numéro, « Approche sur Centauri » de Mœbius s’achève sur l’évocation du héros, un astronaute, se vomissant dessus après avoir traversé une série d’univers fabuleux – et en parallèle, Druillet narre le viol d’un astronaute par un extraterrestre (« Rut ») : le sang, le vomi, la merde, la masturbation et le sexe (souvent confondu, dans le périodique, avec des formes de violence sexuelle érotisées) annoncent la volonté provocatrice de tous les auteurs de se situer dans un cadre esthétique dans lequel rien n’est occulté, mais aussi de jouer de manière carnavalesque avec le bas corporel, pour renverser les hiérarchies culturelles.

Car il s’agit d’aller contre le statut du magazine de bandes dessinées, encore marqué à l’époque par la loi de 1949 qui en fait par défaut une publication pour la jeunesse. Comme le souligne Dionnet dans l’éditorial du numéro 9, « c’est comme si tous les romans, si tous les journaux devaient satisfaire dans leur forme et dans leur contenu aux critères de la Presse enfantine ». Ce péril juridique manifeste le problème esthétique que Métal hurlant a choisi d’affronter : être un journal adulte en investissant ce qui apparaît encore comme un mode d’expression infantile tout en investissant un genre, la science-fiction, observé avec suspicion par les autorités de censure. Cela suppose de provoquer et de remettre en cause les frontières de la littérature pour la jeunesse… quand bien même les éditeurs feindraient d’en respecter les règles, à l’instar de Dionnet, qui ajoute : « Nous n’avons jamais été particulièrement violents (les scenarii ont toujours été explicitement contre la violence) ni pornographiques (nos lecteurs nous ont parfois reproché d’être le journal “puritain” de la Nouvelle Presse…) » (n° 9). Pourtant, la couverture du numéro 5 offrait la vision d’une prostituée en costume sado-masochiste derrière une vitrine sur quelque planète lointaine, loin de la bienséance des publications pour la jeunesse.

Ainsi, non seulement les auteurs adoptent des formes encore stigmatisées de la culture jeune (bande dessinée, science-fiction et rock), mais ils en revendiquent également les stigmates. Violence, goût de la pornographie et vulgarité sont ainsi appréhendés comme des traits assumés par les auteurs. C’est d’ailleurs de manière syncrétique ce qui semble être mis en scène dans la mythologie de la culture américaine que Métal hurlant investit – celle-là même qu’explore Dionnet dans l’article qu’il consacre à New York dans un style gonzo (n° 7) :

« Dans la quarante-troisième rue un film, Hilda je ne-sais-plus quoi. Les photos dehors : une fille qui se fait couper les seins par des strip-teaseuses en uniforme nazi... Deux jours plus tard on apprend que la pauvre fille avait touché la grosse somme pour se faire VRAIMENT couper les seins et qu’elle en est morte… À dix mètres le MELODY BURLESK où, pour un dollar, les filles sur la scène se font lécher la cramouille par le premier rang d’orchestre. Ellison apparaît soudain comme un produit normal du milieu ambiant. »

La référence à Harlan Ellison n’est pas neutre : à l’époque, cet écrivain, qui a rassemblé dans Dangerous Visions (1967) des textes de science-fiction évoquant sexe, drogue ou prises de position politiques, incarne la science-fiction contre-culturelle (le recueil sera significativement traduit en français en 1975, et Les Humanoïdes associés, l’éditeur de Métal hurlant, s’empressera de publier quelques-unes des œuvres de l’auteur). Ressaisie dans la mosaïque énonciative du journal, l’Amérique que fantasme Dionnet donne le ton aux productions du journal, sous influence américaine – rock, comics, science-fiction, contre-culture… Mais à travers l’évocation des « Blue movies » de la 43e rue, il s’agit aussi de se réclamer d’une culture un peu sale, un peu voyou, un peu rock – autant d’aspects qui seront développées quelques années plus tard, quand le journal amorce son tournant branché.

On le comprend, à travers ces provocations, c’est surtout une série de manifestes esthétiques qu’offrent les auteurs, dans une perspective qui dessine une posture avant-gardiste et pop à la fois : ainsi, les visions successives de mondes fantastiques que proposent « Approche sur Centauri », le fameux Arzach de Mœbius ou les fresques de Druillet entrent en résonance avec l’affirmation de Mœbius selon laquelle « Il n’y a aucune raison pour qu’une histoire soit comme une maison avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée… On peut très bien imaginer une histoire en forme d’éléphant, de champ de blé, ou de flamme d’allumette souffrée [sic] » (Métal hurlant n° 4), ou la défense qu’il propose du hasard comme force productrice du récit (n° 2). Elles trouvent également leur écho dans l’éditorial que Philippe Druillet rédige dans le deuxième numéro du journal : « Il paraîtrait, aux dires de la critique, que notre journal par ailleurs trouvé sublime, et nous les en remercions, aurait un léger défaut côté scénario ; alors là, cri unanime ! J’en déduis donc que ce que l’on permet avec extase et admiration au cinéma […] ou encore dans le théâtre, la danse, la peinture, etc… bref ce que tous les moyens d’expression peuvent se permettre, la recherche, l’essai, ce n’est pas pour nous ». Ce type de texte montre l’ambition des auteurs, en même temps que leur conscience d’investir un mode d’expression dévalué. Pamphlets, manifestes et provocations révèlent une ambition beaucoup plus grande que ce que le ton désinvolte pourrait laisser penser, suivant une perspective qui témoigne de ce que c’est bien le magazine, comme unité signifiante globale, rassemblant chroniqueurs et auteurs de bandes dessinées, qui détermine une position atypique dans le champ discursif, entre culture jeune et imaginaires avant-gardistes.

Parodie et pastiche

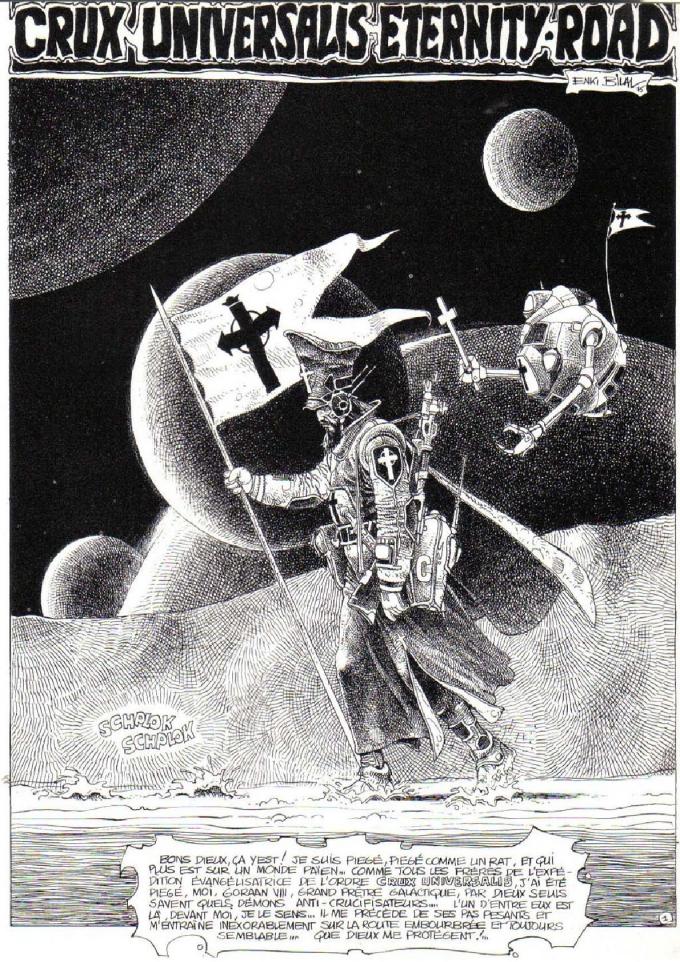

On comprend combien bande dessinée et science-fiction convergent dans ce projet de renouvellement des formes et des imaginaires. La manière dont la science-fiction contre-culturelle tente d’inventer des utopies réalisées, des mondes alternatifs ou des contre-récits de la modernité trouve son expression dans l’expérimentation des formes que revendiquent Mœbius et Druillet, et qui connaîtra des prolongements dans la structure des certains récits proposés par Bilal, Masse ou Macedo. Mais cette expérimentation thématique et formelle doit en passer par la subversion des codes, afin de ne pas retomber dans les ornières du genre (colonialisme, virilisme, éloge de la violence, foi aveugle dans le progrès), dénoncées à la même époque par la presse contre-culturelle. C’est ce qui explique que la reprise des stéréotypes de la science-fiction est aussi une critique de ses héritages : en couverture du numéro 3, Serge Clerc parodie les conventions des pulps des années 1940 ; en parallèle, Mandryka se moque dans Jules L’éclair des comics de l’entre-deux-guerres (et de Flash Gordon, traduit en France par Guy l’Éclair). On s’en prend également au militarisme et à l’impérialisme du space opera, comme le font Bilal (« Crux Universalis », n° 6 ; Exterminateur 17, n° 11-19), Tardi (« Lune de miel », n° 6) ou Mézières (« Baroudeurs de l’espace », n° 7).

Enki Bilal, « Crux universalis », Métal hurlant, n° 6, mars 1976

Ainsi les auteurs discutent de manière ludique les héritages des séries culturelles dans lesquelles le périodique s’inscrit. Mais si la parodie vise à arracher le genre et les formes à leur naïveté enfantine et aux idéologies qui l’accompagnaient, le pastiche, quant à lui, tend à affirmer la virtuosité des auteurs en réinscrivant leurs œuvres dans une histoire du genre : les bandes dessinées de Serge Clerc ou d’Yves Chaland revisitent la science-fiction des années 1950 exactement comme Dodo et Ben Radis ou Denis Sire pastichent la culture rockabilly. Dans un cas comme dans l’autre, ils font avec érudition des productions populaires des années 1950 et 1960 le cœur de leur paradigme contre-culturel, tout comme les chroniques et critiques de Dionnet et de Manœuvre privilégient l’illustration (Finlay, Kirby) contre la peinture ; la littérature de genre (Lovecraft, Howard) contre le canon littéraire ; le rock et le hard rock contre la musique classique ou le jazz. Cela vient de ce que leur culture est celle d’enfants des Trente Glorieuses et du Plan Marshall ; elle s’enracine dans cette consommation hédoniste qu’ont permis l’arrivée des produits américains et les nouvelles stratégies de séduction des industries culturelles européennes, et dessine un imaginaire de jeunesse dont le vinyle, la bande dessinée, les paperbacks ou la mode sont quelques-uns des vecteurs, encore souvent critiqués comme ressortissant d’une culture de masse stigmatisée. Reste que s’ils représentent la première génération qui a grandi avec ces nouveaux médias et modes d’expression de la culture de consommation, les auteurs sont encore marqués par un discours général de dévaluation de ces objets qui forment leur culture, oscillant entre boulimie consumériste et érudite (Dionnet) et critique de la société de consommation (Philippe Caza, le premier Mœbius). Or, pour fonder un discours artistique reposant sur les principes modernistes d’une singularité créative, au sein de cette culture illégitime qui est la leur, artistes et rédacteurs sont contraints d’opérer une transmutation de cette pop culture qu’ils investissent, puisque celle-ci représente à la fois ce dont ils se nourrissent et ce contre quoi ils créent.

Pop culture, sous-culture et expérimentation

On voit ainsi que l’alliance entre science-fiction et bande dessinée s’inscrit dans une économie beaucoup plus large d’expérimentation et de remise en cause des codes de la culture dominante. Il s’agit d’abord d’affirmer la pleine dignité d’une culture de jeunesse devenue centrale (celle du rock autant que des mauvais genres) ; il s’agit ensuite de démontrer la possibilité, pour des modes d’expression et des genres jusqu’alors délégitimés, de jouer un rôle artistique capital, en inventant des formes de narration et des univers radicalement nouveaux – et ici, le motif récurrent de la drogue entre en résonance avec les possibilités de la science-fiction et la bande dessinée ; il s’agit enfin d’inventer une écriture subversive (dans laquelle la posture rock joue un rôle clé) : on subvertit les codes de la science-fiction et de la bande dessinée en même temps que bande dessinée et science-fiction sont des moyens de subversion des hiérarchies culturelles. Ainsi, de même que le passage à l’âge adulte des magazines de bandes dessinées des années 1970 ne se limite pas à l’introduction de sexe et de violence, mais correspond à l’affirmation d’une nouvelle légitimité de ce mode d’expression, de même, l’importance de Métal hurlant pour la science-fiction dépasse largement l’invention d’images et d’univers nouveaux. Elle correspond plus fondamentalement à l’élévation d’un vaste ensemble de productions sous-culturelles et pop à une nouvelle dignité artistique. Si dans cette perspective Métal hurlant accompagne la révolution que représente la new wave science-fictionnelle britannique et son pendant underground américain, en articulant les nouveaux discours du genre avec les expérimentations graphiques et formelles permises par la bande dessinée, le périodique fait de la bande dessinée de science-fiction un point nodal pour comprendre la révolution des années 1970-1980, qui voit les productions populaires s’imposer désormais comme le cœur des dynamiques culturelles.

Bibliographie

Blanchet, Evariste. 2006. « Métal hurlant et ses frères », Neuvième Art. https://www.citebd.org/neuvieme-art/metal-hurlant-et-ses-freres

Labarre, Nicolas. 2017. Heavy Metal, l’autre Métal Hurlant. Pessac : Presses universitaires de Bordeaux.

Letourneux, Matthieu et Yoan Vérilhac, dir. 2025. « Les magazines de bandes dessinées : une approche médiatique et culturelle ». Comicalités. https://doi.org/10.4000/13u22.

Poussin, Gilles et Christian Marmonnier. 2021. Métal hurlant. La machine à rêver, 1975-1987, Paris : Denoël graphic.

Smolderen, Thierry. 2000. « Les années Métal hurlant », Neuvième Art. https://www.citebd.org/neuvieme-art/les-annees-metal-hurlant

Pour aller plus loin

Dossier : science-fiction