La planche originale, de la table à dessin aux cimaises du musée

[octobre 2024]

Cantonnée à un rôle purement technique de support d’impression, la planche originale fait l’objet de l’intérêt des bédéphiles à partir des années 1970, puis d’une politique de patrimonialisation. Cette politique patrimoniale émerge parallèlement à la construction d’un discours sur la bande dessinée et ses auteurs, et s’incarne en premier lieu à Angoulême, dans la continuité du Salon de la bande dessinée.

Dossier patrimoine

Cet article s'inscrit dans le dossier Patrimoine. La patrimonialisation se trouve au cœur de la transformation des cultures contemporaines. Patrimoine vivant en permanente évolution créative et technique, de quelle manière la bande dessinée entre-t-elle dans les collections des musées et des bibliothèques, mais aussi dans les collections privées ? Comment rendre accessible ce patrimoine in vivo pour en assurer la meilleure transmission et une circulation élargie ? Comment les maisons d'édition s'emparent-elles du patrimoine ?

Dans l’introduction du catalogue Le musée imaginaire de Tintin qui célèbre au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le cinquantième anniversaire du héros d’Hergé, le directeur du musée Michel Baudson justifie ainsi le choix de ne pas exposer d’originaux :

Tintin ne s’expose pas. On peut penser à lui, écrire sur lui, très bien d’ailleurs, on ne peut l’exposer, le sortir de ses feuilles. On ne peut, sans absurdité, plaquer sur des cimaises des planches de bandes dessinées. […] Bien sûr, il y a les planches originales, le travail préparatoire de Hergé, mais Tintin désire-t-il être transformé en œuvre d’art, mis sous cadre et sous verre, être dévié de sa spécificité de bande dessinée ? Certainement pas

Michel Baudson

En 1979, exposer des originaux de bande dessinée ne constitue pas une norme, et Le musée imaginaire de Tintin met en regard des objets d’ethnologie qui ont inspiré Hergé avec des cases agrandies des albums[1]. À l’inverse, dix ans plus tard, deux événements médiatiques relatifs à Hergé témoignent de la nouvelle place acquise par la planche originale. En décembre 1990, la maison Drouot organise une première vente aux enchères de planches du dessinateur quand, l’année suivante, René Schyns et le collectionneur Stephane Steeman montent l’exposition « Tout Hergé » à Welkenraedt, qui présente des originaux parmi une multitude d’objets. Dans l’intervalle, l’œuvre d’Hergé a fait l’objet de nombreuses analyses.

L’intérêt pour l’original est intimement lié à l’essor d’un discours sur le medium et ses créateurs. La planche originale, qui désigne la feuille de papier sur laquelle le dessinateur procède au découpage et au dessin, est le principal signe tangible de l’« aura » – au sens donné par Walter Benjamin – de l’auteur de bande dessinée. Support utilisé pour réaliser la photogravure, elle constitue une étape dans le processus de création, qui porte régulièrement la trace des repentirs du dessinateur. Fragment d’un récit plus long, sa fonction première est détournée lorsqu’elle est exposée : de support de publication destiné à l’imprimeur, elle devient le témoignage de l’acte créatif. Son exposition pose d’ailleurs des difficultés, puisque les matériaux utilisés (encre de Chine, crayon) sont photosensibles.

Les bédéphiles, qui se structurent autour d’associations et de revues dans les années 1960, sont les premiers à collectionner des planches. Ceux qui parmi ces amateurs s’intéressent aux originaux sollicitent directement les dessinateurs ou les achètent chez des libraires spécialisés comme Curiosity-House à Bruxelles ou Futuropolis à Paris[2]. En 1974, les bédéphiles Francis Groux et Claude Moliterni co-organisent la première édition du Salon d’Angoulême : c’est à l’occasion de cette manifestation que les premières planches entrent dans une collection publique française.

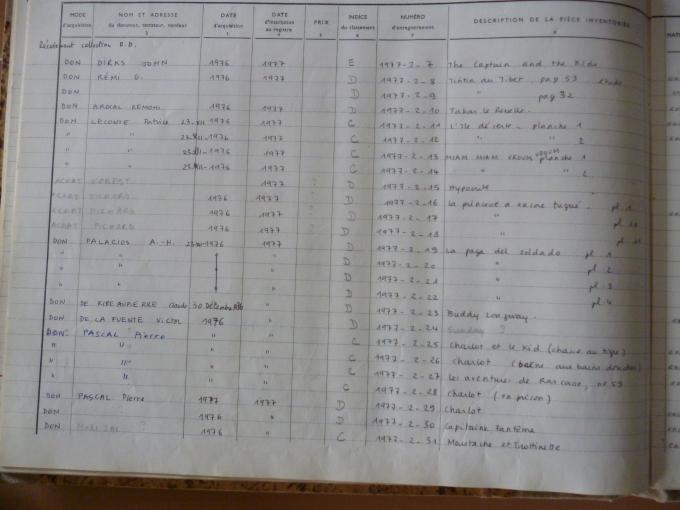

Inventaire des collections acquises par le musée des Beaux-Arts en 1977

Le rôle pivot d'Angoulême

Dès sa première édition, le Salon investit le musée municipal d’Angoulême pour des rencontres et expositions, avec la complicité du conservateur Robert Guichard, qui participe au lancement de la manifestation. Celui-ci est remplacé en 1977 par Monique Bussac, qui fonde en 1983 la galerie Saint-Ogan au sein du musée.

Eux-mêmes collectionneurs d’originaux, les organisateurs du Salon font venir des auteurs et organisent au musée des expositions de dessin. L’appui du conservateur provoque l’adoption progressive de normes d’exposition : à son arrivée, Monique Bussac met fin à l’agrafage des originaux sur des panneaux et fait encadrer les dessins. Désireux de former une collection d’art contemporain, les conservateurs sollicitent les dessinateurs, en particulier ceux qui obtiennent un prix ou qui bénéficient d’une exposition, pour qu’ils fassent un don au musée. C’est ainsi que le musée obtient d’Hergé une étude au crayon et une planche à l’encre de Chine issues de Tintin au Tibet lors de la venue du dessinateur en 1977. Des collectionneurs comme Pierre Pascal, qui cède des originaux tirés de la série Charlot parue dans l’entre-deux-guerres, font également des dons.

Le musée complète sa collection par une politique d’achats avec le soutien de la Direction des Musées de France (DMF) dont il dépend. Dès 1976, le musée acquiert 6 planches d’Hermann et d’Annie Goetzinger vendues par la galeriste parisienne Françoise Carel, qui organise ce qui est en France la première vente d’originaux de bande dessinée en galerie. Cette stratégie prend de l’ampleur dans les années 1980 dans le contexte favorable consécutif à la nomination au Ministère de la Culture de Jack Lang, qui promeut une politique du « tout culturel » ouverte sur des pratiques considérées comme « mineures ». En 1983, le musée fait l’achat d’une double planche à l’encre de Chine et aquarelle tirée du Sceptre d’Ottokar pour 22 000 FF (7 370 €) auprès de l’éditeur Jean-Pierre Delarge. La valeur économique des originaux demeure encore modeste, et le prix de la planche d’Hergé apparaît déjà comme exceptionnel aux acteurs de l’époque[3].

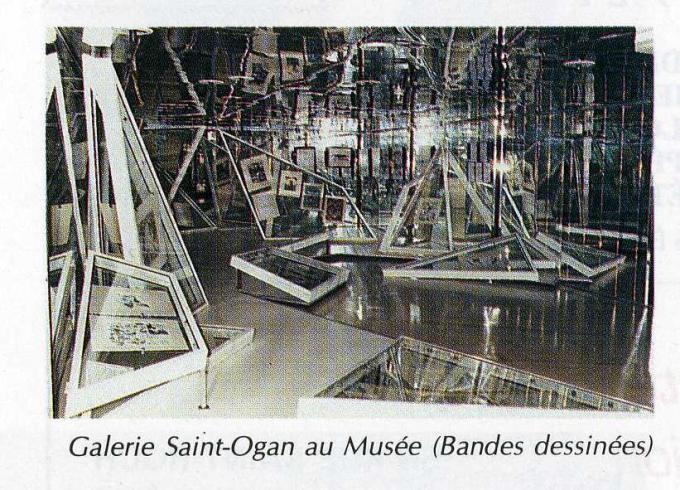

Fort d’une collection d’environ 500 planches, le musée d’Angoulême inaugure en 1983 la galerie Saint-Ogan, premier espace d’exposition permanente dédié à la bande dessinée en France. L’espace est scénographié par les plasticiens charentais d’Art Edbus qui créent une « galerie des glaces » : les miroirs posés sur les murs réfléchissent les planches présentées à l’intérieur de grands panneaux de verre de façon tantôt droites, tantôt penchées[4]. Cette muséographie ambitieuse montre la bande dessinée comme une forme d’art contemporain et constitue le modèle des « expositions-spectacles » en vigueur dans les années 1990.

galerie Saint-Ogan du musée

La galerie Saint-Ogan préfigure le futur musée de la bande dessinée. Intégré aux « Grands projets en région » voulus par François Mitterrand et Jack Lang, le Centre national de la bande dessinée et de l’image (CNBDI) est inauguré en 1989 : il comprend un musée, une médiathèque qui bénéficie du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF), et un département consacré à l’image numérique. Le nouvel établissement hérite des collections et de la réflexion muséographique du musée municipal. Le CNBDI, devenu Cité de la bande dessinée en 2008, poursuit ainsi la politique d’acquisition pour former la première collection européenne de planches avec environ 18 000 originaux. Si la manière d’exposer la bande dessinée a évolué depuis l’inauguration de la galerie Saint-Ogan pour s’ouvrir à d’autres objets – albums et magazines, produits dérivés, reconstitution d’ateliers... –, le dessin original demeure le principal artefact présenté au musée, qui porte un discours sur l’art et l’histoire du medium[5].

Espace d’expertise reconnu à l’international, le musée de la bande dessinée d’Angoulême contribue à l’auratisation du medium ainsi qu’à l'artification de la planche originale. La valeur économique de cette dernière augmente du fait de son entrée sur le marché de l’art avec le développement de galeries spécialisées et la multiplication des ventes aux enchères dans les salles spécialisées. Mais en dehors des rives de la Charente, la planche originale demeure peu présente dans les collections publiques françaises et belges.

Une faible présence dans les collections publiques au XXIe siècle

Désormais considérée comme le « neuvième art », la bande dessinée ne fait toutefois pas l’objet d’une politique d’acquisition spécifique de la part des musées nationaux et des fonds régionaux d’art contemporains (FRAC). Au musée Beaubourg, le don par la Fondation Hergé d’une planche de L’Affaire Tournesol en 2006 n’a pas conduit à la mise en place d’un fonds dédié à la bande dessinée, malgré l’organisation en 2006 d’une rétrospective consacrée au père de Tintin. Les contraintes d’exposition des originaux, qui obligent à posséder 9 planches pour exposer toute l’année un dessinateur, le manque de formation des conservateurs ainsi que le lien de la bande dessinée avec l’imprimé constituent des facteurs d’explication de cette absence des collections publique. En dehors de la Cité, c’est en effet le département des Estampes de la BnF qui conserve le plus d’originaux de bande dessinée dans l’Hexagone, grâce notamment aux dons d’Albert Uderzo, qui a confié toutes les planches de 3 de ses albums en 2011, et du duo Schuiten et Peeters en 2013.

En Belgique, le musée des Beaux-Arts de Liège conserve une centaine d’originaux d’auteurs belges, héritage du projet avorté de création d’un musée de la bande dessinée dans la ville, porté dans les années 1970 par Jean-Maurice Dehousse [6]. Ce sont des acteurs privés qui sont à l’origine de lieux d’exposition pérennes : à Bruxelles, le Centre belge de la bande dessinée est une a.s.b.l fondée par des professionnels de la bande dessinée, quand le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve est une initiative de la société Moulinsart, gestionnaire des droits du dessinateur.

C’est essentiellement par l’intermédiaire d’expositions temporaires que la bande dessinée entre dans les musées nationaux. Outre Hergé, Robert Crumb (Musée d’art moderne de Paris, 2012), Uderzo (BnF, 2014) et Joann Sfar (Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 2023) ont bénéficié d’une rétrospective, quand la Bibliothèque publique d’information adossée à Beaubourg a accueilli des expositions sur Reiser (2003), Franquin (2017), Chris Ware (2022) ou Posy Simmonds (2023). La plupart des expositions sont consacrées à un thème, souvent en lien avec le musée d’accueil, comme Archi et BD. La ville dessinée (2010) à la Cité de l’architecture de Paris ou Shoah et bande dessinée (2017) au Mémorial de la Shoah.

La politique de patrimonialisation de la planche originale, qui s’incarne essentiellement à Angoulême dans l’Hexagone, a contribué à lui conférer une valeur sur le marché de l’art, comme en témoignent les récentes créations de galeries spécialisées dans la bande dessinée. Cette impulsion n’a toutefois pas conduit les institutions publiques françaises et belges à développer une véritable politique d’acquisition de planches originales. Au contraire, l’augmentation de la valeur économique des originaux constitue un frein pour des musées publics au budget limité. De ce fait, ce sont les collectionneurs privés qui disposent aujourd’hui de créations représentatives de l’histoire du neuvième art, et les musées dépendent de plus en plus de dons privés.

Pour aller plus loin

Planche originale : notice du Dictionnaire esthétique et thématique, par Jean-Pierre Mercier

[1]Le musée imaginaire de Tintin s’inscrit en ce sens dans la continuité de Bande dessinée et Figuration narrative de 1967, qui présente au Musée des arts décoratifs de Paris des agrandissements de cases.

[2]François Deneyer, Petites histoires originales, Bruxelles, Éditions Musée Jijé, 2016. Lui-même collectionneur, l’auteur dresse le portrait du marché de la planche originale et de ses collectionneurs, en donnant la parole à plusieurs d’entre eux.

[3]À titre de comparaison, le musée fait l’acquisition en 1984 de 8 planches de Benjamin Rabier (1864-1939) pour 10 000 FF (3 100 €).

[4]Ce jeu de miroirs rappelle également la banquise d’Alfred, le pingouin du Zig et Puce de Saint-Ogan.

[5]Voir Florian Moine, « Construire la légitimité du Neuvième Art. Le musée de la bande dessinée d’Angoulême », Belphégor, 17, 2019 [en ligne : https://journals.openedition.org/belphegor/1593]

[6]Voir Thierry Bellefroid (dir.), L’âge d’or de la bande dessinée belge. La collection du Musée des Beaux-Arts de Liège, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2015.