La bande dessinée de science-fiction francophone : une histoire générique et médiatique

[septembre 2025]

Quand le dessin rencontre l’imaginaire, la bande dessinée et la science-fiction s’inventent des mondes communs. De leurs croisements sont nés, depuis presque un siècle, des univers et des récits foisonnants qui ont doté la SF francophone d'une singulière puissance médiatique et nourri les métamorphoses du genre.

L’exposition Plus loin. La nouvelle science-fiction, qui se tient jusqu’au 16 novembre 2025 à la Cité internationale, prend pour point de départ la contre-culture des années 1970 et explore, dans son sillage, 40 années de bande dessinée de science-fiction. Les alliances du média et du genre sont plus anciennes et pleinement constitutives des transformations de la science-fiction, de ses imaginaires et de ses formes. Les fécondations mutuelles entre la BD, dont le dessin permet de donner corps à l’ailleurs et à l’étrange, et la SF, dont les spéculations projettent des univers possibles à partir du nôtre, ont constitué un moteur remarquable du dynamisme du genre dans le domaine francophone.

Structurellement dominée sur la scène culturelle mondiale par des modèles états-uniens qu’elle a historiquement cherché à imiter, à concurrencer, ou à dépasser, la science-fiction francophone a progressivement trouvé dans la bande dessinée les voies d’une affirmation propre et d’une expression spécifique. C’est en bande dessinée qu’elle s’est le plus diffusée et qu’elle a été la plus influente pour tous les supports, exploitant les avantages offerts par un média à la production plus artisanale et aux investissements économiques moins lourds que le cinéma ou le jeu vidéo. Mais elle a aussi tiré profit de l’aptitude de l’image à circuler plus aisément à travers les frontières nationales que les œuvres littéraires, qui sont davantage tributaires des rapports de force symboliques sur le marché mondial de la traduction. Voici un bref retour sur les grands moments de cette histoire francophone croisée entre BD et SF, et sur les univers qu’elle a fait naître.

Aventure pulp et SF d’ingénieur

Associés dans l’entre-deux guerres au divertissement pour la jeunesse, BD et SF sont d’abord deux marginaux culturels réunis dans une forme d’aventure syncrétique et transmédiatique tout à fait caractéristique du moment de constitution et de dénomination du genre aux États-Unis, sous l’appellation nouvelle de « science fiction ». Issus des pulps et comic strips à la fin des années 1930, puis adaptés à l’écran, Buck Rogers, Brick Bradford et Flash Gordon incarnent les héros optimistes d’une technoscience largement fabuleuse (voir l’article de Nicolas Labarre) : sur Terre ou dans l’espace, au présent ou dans le futur, ils affrontent monstres, espions et jungles sauvages, triomphant grâce à des technologies merveilleuses, des pouvoirs plus ou moins surnaturels et une force surhumaine. Héritières de Verne et de Wells, ces séries pulps utilisent l’hypothèse scientifique comme prétexte narratif pour fusionner l’exploration géographique, le récit de guerre, le récit de chevalerie, le péplum et le western, dans des péripéties toujours renouvelées. Diffusés en Europe dès la fin des années 1930 dans les illustrés pour la jeunesse, ces modèles conquérants imposent leur onomastique musclée à leurs versions françaises (Luc Bradefer et Guy L’Éclair). Ils contrastent ainsi avec la culture européenne de l’imagination scientifique et de l’anticipation ancienne (voir l’article de Fleur Hopkins-Loféron), souvent plus méfiante à l’égard de la science. Cette SF de mise en garde, souvent cataclysmique, se repère dans des œuvres comme Le Rayon mystérieux d’Alain Saint-Ogan (1937) ou Futuropolis de René Pellos (1938), qui formeront le canon SF spécifique sur lequel s’édifie la bédéphilie des années 1960.

Avec l’interruption de l’importation des comics pendant la guerre, puis son encadrement par la loi de 1949, des auteurs comme Edgar P. Jacobs (Le Rayon U, 1942) ou Roger Lécureux et Raymond Poïvet (Les Pionniers de l’espérance, 1945-1973) imitent le prototypique Flash Gordon, tandis qu’apparaissent de premiers superhéros français comme Fulguros et Satanax (Lorenz 2019), décalqués des modèles américains. La SF graphique des années 1950 se développe en effet dans de nombreuses publications petit format, éditées par Impéria, Arédit-Artima ou Lug, et vendues en kiosque, qui favorisent la traduction d’auteurs étrangers (britanniques, espagnols, italiens, étatsuniens) et cristallisent, à travers les récits superhéroïques, la frange la plus populaire du genre. Certaines en manifestent la logique transmédiatique, comme la série Atomos d’Arédit, qui se spécialise dans l’adaptation en BD des romans parus chez « Anticipation », la grande collection de SF populaire française lancée par le Fleuve noir en 1951. À la même époque, dans les magazines généralistes pour la jeunesse, le paradigme de l’aventure pulp se reconfigure plutôt en une science-fiction d’ingénieur technophile, dans un contexte de modernisation industrielle, de course à l’espace et de tensions de guerre froide (Langlet 2025). Entre distraction et instruction, dépaysement comique et documentation sérieuse, ces anticipations techniques se repèrent dans des épisodes ponctuels (les épisodes lunaires de Tintin, ou Radar le Robot pour Spirou & Fantasio), colorent des séries relevant de l’aventure et de l’espionnage (Blake & Mortimer ou Dan Cooper), voire caractérisent des séries complètes, autour de l’athlétique physicien Luc Orient (Journal de Tintin, à partir de 1967) ou de l’ingénieure électricienne Yoko Tsuno, rare héroïne scientifique du genre (Journal de Spirou, à partir de 1970). La science-fiction intègre ainsi les grands genres médiatiques que les magazines diversifient afin de s’adresser à l’ensemble du jeune public.

SF d’ingénieur. Roger Leloup, Le Trio de l’étrange (Yoko Tsuno, tome 1), © Dupuis, 1972, pages de gardes illustrées.

Space operas adultes et contre-culturels

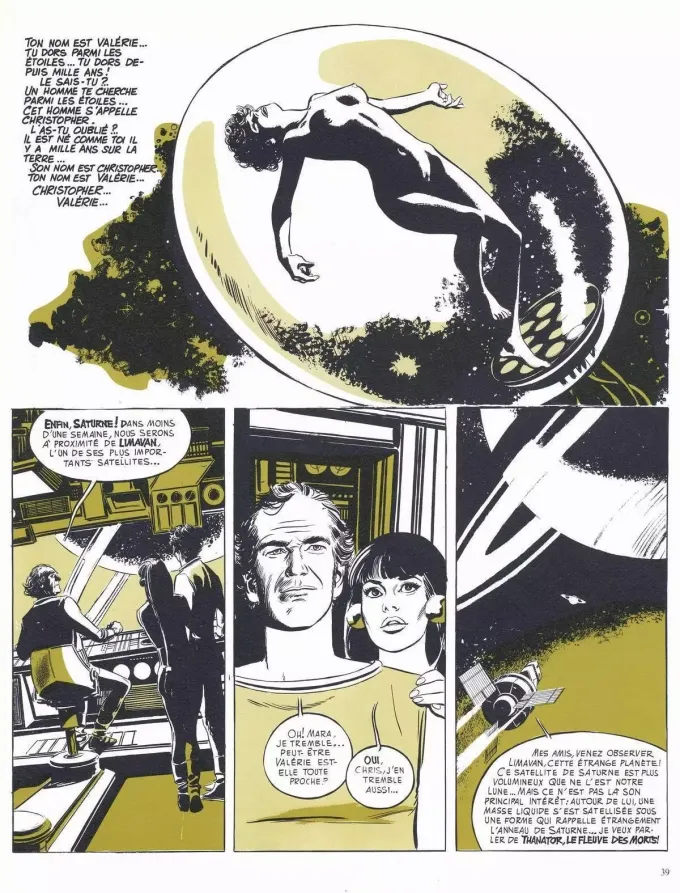

Publié à partir de 1967 par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, Valérian, agent spatio-temporel prolonge cette veine tout en l’infléchissant vers des récits moins enfantins et plus ambitieux qui signalent un premier élan vers le public adolescent dans le journal Pilote, où se publient aussi Lone Sloane de Philippe Druillet (à partir de 1970) et « La Déviation » de Mœbius (1973). Après trois premiers récits encore rattachés à l’aventure technoscientifique potache, dans un cadre terrestre où s’introduisent malgré tout des éléments contre-culturels (comme le musicien chef de gang « Sun Rae » de La Cité des eaux mouvantes), Valérian se tourne plus résolument vers le futur et l’ailleurs, à Galaxity, capitale de la Terre et de l’empire galactique terrien, en 2720. Le space opera y sert dès lors de cadre identifiable à une forte inventivité thématique et narrative (exploration du cosmos, paradoxes temporels, trous noirs, conflits interespèces), servie par les couleurs flamboyantes de la coloriste Évelyne Tranlé, et ouvre à des questionnements sociopolitiques. Le programme sériel se recompose en cadre ouvert et réticulaire permettant d’étendre une vaste encyclopédie cosmopolite au fil d’une narration plus continue. Voie d’émancipation, l’aventure et les paysages spatiaux dialoguent en fait dès les années 1960 avec les contre-cultures naissantes. En rapport avec les expérimentations de la New Wave littéraire, qui se développent au milieu de la décennie en Grande-Bretagne (Moorcock, Ballard, Aldiss) puis aux États-Unis (Ellison), des space operas graphiques psychédéliques accueillent de nouvelles explorations (celles des espaces psychiques de l’inner space) et multiplient les audaces formelles et thématiques (sexe, drogue). On pense au précoce et érotique Barbarella de Jean-Claude Forest (1962 dans V Magazine, 1964 aux éditions Le Terrain vague créées par Éric Losfeld) et aux Naufragés du temps du même scénariste (débuté en 1964 dans Chouchou, repris en 1974 dans France-Soir) : le dessin de Paul Gillon y déploie un paysage spatial surréaliste baroque, saturé d’étoiles, de traînées, de rayonnements et de motifs sphériques (astres, anneaux, ovoïdes et boucles d’oreilles pop), dans un noir et blanc graphique souligné par la bichromie kaki.

Space opera psychédélique. Jean-Claude Forest, Paul Gillon, L’Étoile endormie (Les Naufragés du temps, tome 1), © Hachette, 1974, p. 39.

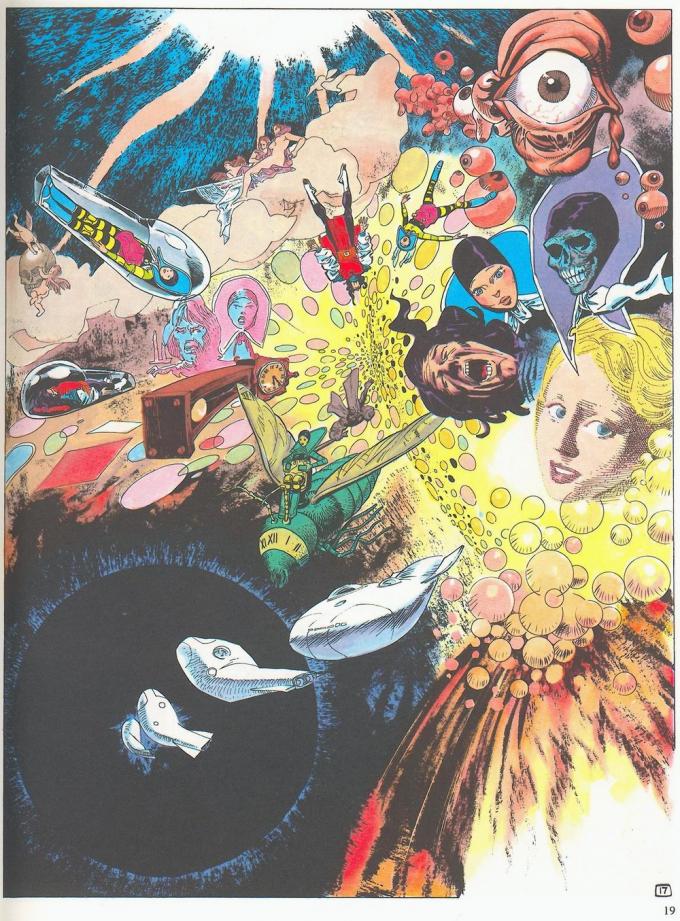

Un an plus tard, Le Vagabond des limbes (Godard, Ribera, 1975) compose dans Circus des paysages spatiaux plus colorés, à la fois pop et flower power, au merveilleux de fantasy, sur une intrigue littéralement onirique. Cette tendance au « trip opera » concerne jusqu’aux albums underground publiés par Losfeld comme Les Aventures de Jodelle et Pravda la survireuse (Peellaert, 1966), Saga de Xam (Rollin et Devil, 1967) ou Kriss Kool (Caza, 1970). Si certaines de ces publications restent confidentielles, elles indiquent la voie par laquelle s’envisage alors la mutation du genre et préparent les transformations plus radicales du milieu des années 1970.

Space opera psychédélique. Godard, Ribera, L’Empire des soleils noirs (Le Vagabond des limbes, tome 2), © Hachette, 1976, p. 19.

Métal hurlant à l’avant-garde de la SF

Fondé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Mœbius, des transfuges de Pilote en recherche d’indépendance, Métal hurlant constitue une rupture plus forte, située dans la nouvelle presse underground et la contre-culture des magazines de BD se revendiquant comme « adultes », dont relèvent Actuel (1970), L’Écho des savanes (1972) ou Fluide glacial (1975). Délégitimés, la SF, le porno et plus tard le rock servent à composer l’identité transgressive et branchée de ce magazine « réservé aux adultes » (voir l’article de Matthieu Letourneux). Non seulement la SF canalise la déconstruction des codes associés à la BD enfantine mais les expérimentations sur le média renouvellent en retour l’imagination du genre. Ces effets réciproques alimentent une triple libération, plus poussée chez certain·es auteur·rices que chez d’autres. Libération thématique d’abord, car Métal hurlant explore tous les registres et sous-genres de la SF – métaphysique et surréaliste dans « Crux universalis » (Bilal), « Gaïl » et « Agorn » (Druillet) par exemple, parodique dans « Le garage hermétique » (Mœbius), technospatiale dans « Exterminateur 17 » (Druillet et Bilal). Narrative ensuite, car il s’agit de de ne plus être de simples « raconteurs d’histoire » et d’oser les « bandes dessinées sans scénario » (Mœbius, éditorial, n° 1), comme dans les brefs récits muets d’Arzach (1975). Formelle enfin, à travers une diversité de recherches techniques (hachures, modelé aux petits points, noir et blanc de gravure, couleur directe éclatante, etc.) et des usages inédits de la matérialité des planches, des doubles planches et des cadres.

Rassemblant, outre ses fondateurs, Bilal, Caza, Forest, Corben, Montellier, Tardi, Macedo, et beaucoup d’autres, Métal hurlant place ces explorations sous le signe de la « machine à rêver » – sous-titre qu’il se donne en 1981. La création de Heavy Metal en 1978 (Labarre 2017) favorise la circulation internationale de ces images et imaginaires, dont témoigne aussi l’impact du style des dessinateurs (Mœbius, Mézières, Bilal) sur le cinéma hollywoodien de SF en plein renouvellement : outre les inspirations indirectes de réalisateurs comme George Lucas et Ridley Scott, plusieurs collaborations concrètes s’engagent, comme la participation de Mœbius au design d’Alien (1979), de Blade Runner et de Tron (1982). Glissant de l’undergound graphique à l’industrie culturelle (Groensteen 2002, 275), Métal hurlant joue ainsi un rôle moteur dans l’émergence d’une culture visuelle de SF grand public, sortie du ghetto subculturel (Bozzetto 1977), diffusant son imagerie spectaculaire à travers les supports.

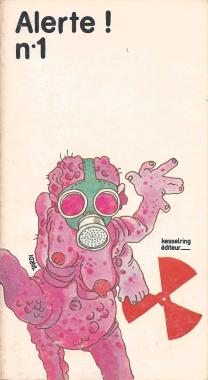

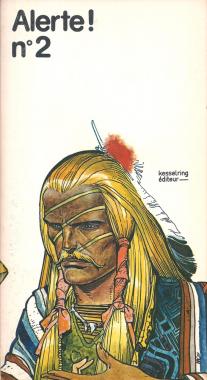

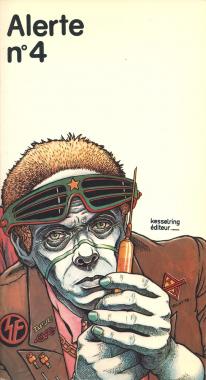

En condamnant, en 1977, la « BD démobilisatrice, coupée du réel, images pour rêver et fantasmes réacs » de Métal hurlant et la « merde démobilisatrice, pompe-fric et réactionnaire » de Star Wars (Blanc 1978, 150), l’auteur et éditeur français Bernard Blanc vise la polémique et se pose a contrario comme le représentant d’une « Nouvelle Science-Fiction Politique Française » issue de mai 1968 et ancrée dans l’« Ici et maintenant » (du nom de la collection qu’il fonde chez Kesselring en 1977).

En réalité, il existe pourtant des porosités dans la SF française entre la BD contre-culturelle et l’écriture militante du genre, parce que certaines BD, comme celles de Pierre Christin et Enki Bilal (Légendes d’aujourd’hui), ou celles de Chantal Montellier (1996, Shelter), s’orientent vers la « politique-fiction » favorisée par la jeune garde littéraire (Andrevon 1970), ou parce des dessinateurs comme Mézières, Bilal, Druillet, Tardi, etc., signent les illustrations de collectifs militants – notamment les anthologies Alerte ! ou les volumes de la collection « L’Utopie tout de suite » (Encre). De telles contributions se repèrent en fait plus largement : dès la fin des années 1950, Forest (suivi ensuite de Druillet et Caza) dessine des couvertures de la revue Fiction, le premier magazine érudit d’étude de la SF en France, et vingt ans plus tard, la collection de romans pour adolescent·es « L’âge des étoiles » (Robert Laffont, 1977-1979) accueille les illustrations d’une dizaine de dessinateurs de Métal hurlant. Non seulement la BD contribue ainsi à façonner l’identité du genre, mais elle en est à la fois le moteur dynamique, l’espace de visibilité et le lieu des réalisations les plus réussies. La SF française des années 1970 est, aux yeux du plus grand nombre, une SF de BD, qui marque de son empreinte les générations suivantes.

Auteurs-mondes de SF

Situées dans le fil de cet héritage, les années 1980 sont en même temps hétérogènes. Dans un moment où le centre de gravité de la BD se déplace nettement des périodiques au livre (Lesage 2019), elles voient se poursuivre aussi bien des séries classiques (Yoko Tsuno, Luc Orient) que des séries plus modernes entérinant les transformations contre-culturelles (Valérian, Les Naufragés du temps mais Simon du fleuve et Jeremiah), et s’installer de grands cycles portés par les dessinateurs de Métal hurlant (L’Incal et Le Monde d’Edena pour Mœbius, Nikopol pour Bilal, Le Monde d’Arkadi pour Caza). Toutefois, en mettant l’expérimentation au cœur de la fabrique science-fictionnelle, et en imposant de grands noms à travers les médias et les frontières, Métal hurlant a impulsé un processus notable, associé à la légitimation en cours de la BD : celui de la conversion du style d’auteur (graphique, thématique, narratif) en véritable signature de monde, porteuse d’effets de (science-)fiction (Huz 2018, chap. 8 et 9). Les années 1980 correspondent à un tel développement, à mesure que des dessinateurs comme Mœbius, Druillet ou Bilal sont reconnus dans les champs de la bande dessinée et de l’art, et que la BD entre dans une dynamique d’irradiation médiatique. Ainsi, à coups d’anticipations dystopiques, de villes décomposées et de salissures de pastel, Bilal développe une « esthétique de la déglingue » (Andrevon 1983) qui déborde sa trilogie de BD Nikopol pour englober ses portfolios (Die Mauer, 1982), ses albums conceptuels (Laurie Bloom et Cœurs sanglants et autres faits divers avec Christin, 1982 et 1988 ; Hors jeu avec Patrick Cauvin, 1987) et son premier film (Bunker Palace Hotel, 1989). Mœbius, pour sa part, stylise et féminise Arzach en énigmatique Starwatcher dont les déclinaisons multiples (sérigraphies, portfolios, cartes postales, matériel publicitaire, projets d’animation) soutiennent une stratégie de pénétration du marché américain en même temps qu’elles diffusent un imaginaire d’auteur ubiquiste grâce à la malléabilité de la figure. Druillet enfin explore l’infographie, l’audiovisuel et le jeu vidéo, projetant de porter Lone Sloane à l’image de synthèse (Kazhann, 1987-1990, inabouti), et développe des activités proches des formes liées au marché de l’art contemporain pour prolonger ses mondes de BD (sculpture, peinture, objets d’art).

Nées en 1982 et 1983, les séries Le Transperceneige (Lob et Rochette) et Les Cités obscures (Peeters et Schuiten) font l’objet d’un même discours auteuriste et artifiant, très sensible dans la revue (À suivre), qui tend à faire de la SF et des genres de l’imaginaire le terreau d’artistes totaux, à la fois experts multimédias en fabrication d’univers fictionnels et artistes-mondes confondus avec leur propre création.

Grandes sagas et profusion sous-générique

Au tournant des années 1990, une nouvelle génération émerge qui marque sa dette à la génération Métal hurlant mais revendique aussi d’autres ambitions narratives et graphiques. De nouveaux éditeurs, comme Delcourt (1986) et Soleil Productions (1989), rassemblés en 2004, accueillent désormais des collections dédiées qui revendiquent l’identité « de genre » SF ou fantasy (sous-genre qui se développe alors en France) dans un contexte d’élargissement et de structuration accrue du marché. « Eldorado » (Les Humanoïdes associés, 1979) est ainsi rejointe par « Aire libre » (Dupuis, 1988), ainsi que « Conquistador » (1987), « Terres de légendes » (1993), « Neopolis » (1992) et « Série B » (1995) chez Delcourt. Elles accueillent de nombreuses séries fleuves, publiées sur des décennies et parfois encore actives, à la suite d’Aquablue de Thierry Cailleteau et Olivier Vatine (Delcourt), lancé en 1988. Scénarisées par Fred Duval, Jean-David Morvan, Jean-Pierre Pécau, Daniel Pecqueur, dessinées par Gess, Emem, Philippe Buchet parmi tant d’autres, les séries Vortex, Carmen Mc Callum (et ses cinq spin-offs), Sillage, Arcanes, Golden City (et, en fantasy bien sûr, Lanfeust) composent des cycles feuilletonnants très propices à enrichir et à exacerber l’effet de monde, comme le montre aussi l’imposante architecture des Mondes d’Aldébaran que Léo compose depuis 1994 chez Dargaud (six séries).

Ces cycles hypersériels établissent un régime de croisière commercial et populaire de la SF, où l’aventure et l’action s’associent au thriller, à l’espionnage, au récit de guerre, au drame politique, etc. Favorisant l’efficacité et l’intensité narratives, cette SF graphique stylise ses personnages, spectacularise ses scènes et pratique des montages de cases puisant au cinéma de blockbuster, ainsi qu’aux comics et au manga qui se diffuse alors en France, avec Akira notamment (voir l’article de Bounthavy Suvilay). Les dessinateurs revendiquent voire pratiquent ces modèles, tel Vatine signant avec Mike Baron la novellisation Star Wars: Heir to the Empire (1995-1996) ou Buchet publiant Nomad dans la collection « Akira » chez Glénat (1994-2000). Ils y puisent de nouvelles façons de raconter et de montrer, recyclant les motifs du genre à destination d’un public informé.

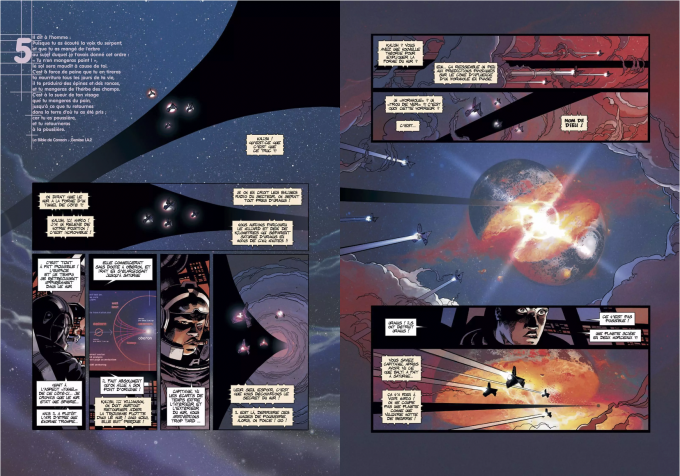

Melting pot SF : trous noirs, paradoxes spatiotemporels, guerre galactique et apocalypses planétaires. Denis Bajram, Le Fruit de la connaissance (Universal War One, tome 2), © Soleil, 1999, n. p.

Ainsi, avec ses spéculations quantiques, sa dystopie politique et son scénario d’apocalypse terrestre, l’ambitieux Universal War One (Bajram, 1998-2006), paru chez Soleil, compose un véritable melting pot d’archétypes génériques, très conscient de lui-même. Dans un « régime postfordiste » (Letourneux 2020) où les productions culturelles sérielles se font plus singulières, la BD de SF connaît une segmentation et une hybridation accrues de ses sous-genres spécialisés, qui favorisent la variation sur les codes du genre tout en les ajustant aux inquiétudes contemporaines. Revivifié dans les années 1990 (Iain Banks, Dan Simmons, Orson Scott Card), le space opera met l’accent sur l’exploration spatiale et sa technoculture (vaisseaux, propulsion, habitats spatiaux, cryogénisation, etc.) pour questionner l’avenir dans les étoiles d’une humanité en bout de course (Cryozone, Universal War One, Sillage), tandis que le planet opera favorise la construction de mondes différents et/ou non humains richement imaginés pour interroger nos rapports à l’altérité (Aquablue, Arkadi, Le Cycle de Cyann ou Les Mondes d’Aldébaran). Le cyberpunk, qui s’est développé dès le début des années 1980 au cinéma et dans le manga, est encore plus structurant pour ce corpus : réseaux, cybernétique, corps augmentés, multinationales mafieuses et mégalopoles polluées se disséminent dans toute la BD de SF de l’époque, au-delà des seuls technothrillers d’espionnage et de complots politiques, comme dans les suites de L’Incal scénarisées par Alejandro Jodorowsky (La Caste des Méta-Barons, Les Technopères, etc.) ou dans les dystopies politiques, religieuses et numériques de Bilal (Nikopol, Le Monstre, Coup de sang, Bug). Réinventée aussi via le steampunk (Hauteville House), l’uchronie (Jour J, Block 109) et les réécritures mythologiques (Le Fléau des dieux), la BD de SF démultiplie ses visages sous-génériques pour développer de grandes sagas narratives adressées au public le plus large.

Romans graphiques SF et engagements contemporains

Au début des années 1990, l’apparition d’une nouvelle frange d’éditeurs indépendants et la bascule vers le roman graphique semblent concerner assez peu la SF, à un moment où l’autobiographie et la bande dessinée du réel viennent occuper le devant de cette scène alternative. En réalité, si les auteur·rices qui s’y illustrent tendent à écarter ou à effacer une identité « de genre » associée à un positionnement jugé commercial, certain·es sont marqué·es par l’héritage de la SF contre-culturelle ou par le déploiement d’un imaginaire désormais propulsé par la fantasy. Ainsi, Forest reste une référence majeure, dont témoignent les rééditions de certaines de ses sagas par l’Association dans les années 2000 (Hypocrite dès 2001, Mystérieuse matin, midi et soir en 2004), tandis que la proliférante saga Donjon, débutée en 1998 et signée à l’origine Lewis Trondheim et Joann Sfar, fonde son succès sur une heroic fantasy stéréotypée et parodiée, modelée par le jeu de rôle et les univers ludiques.

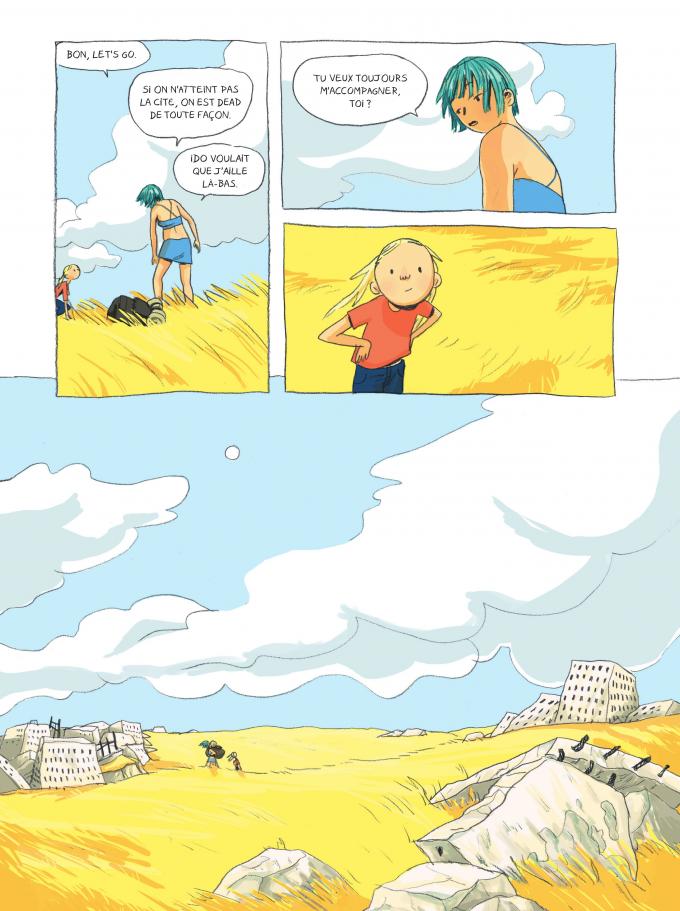

Une dizaine d’années plus tard, ce sont d’autres motifs génériques que s’approprient certains récits graphiques aux formats et aux positionnements singuliers, publiés chez de petits éditeurs indépendants (Atrabile, L’Employé·e du moi, Akileos, Rue de Sèvres, Éditions 2024) ou dans des collections d’éditeurs généralistes (Denoël Graphic, Gallimard BD). À travers l’élan vers les étoiles ou le développement technique de l’humanité, la culture de SF fait l’objet de réappropriations plus subjectives, tournées vers l’intime, le vécu et les relations humaines. Ainsi, dans Lupus (Atrabile, 2003-2006) et Aama (Gallimard, 2011-2014), Frederik Peeters détourne les stéréotypes de l’imaginaire spatial pour construire un récit de vie quotidienne centré sur l’introspection psychologique, intégrant les acquis du tournant biographique (Boillat 2019). L’effet de miroir entre réel et fiction que produit la SF peut alors être mobilisé sur un mode générique décalé ou décentré, plus personnel – « semi science-fiction », pour reprendre un titre de Léa Murawiec chez Flûtiste (2023). Chez Lisa Blumen, les scénarios typiques de la destruction de la Terre par collision (Avant l’oubli, 2021) et du départ spatial sans retour (Astra Nova, 2023) sont traités sans spectaculaire ni pathétisme, et ce détournement produit une apocalypse sans urgence, poétique et nostalgique (voir l’entretien de Lisa Blumen par Macha Zelwer). Un tel déplacement sensible caractérise encore la poésie bucolique de Préférence système (Ugo Bienvenu), où un robot domestique et une petite fille en pleine nature deviennent les derniers gardiens de la mémoire humaine à l’ère des données numériques « dispensables ».

Rechargée d’enjeux existentiels, une part de cette BD de SF cherche à complexifier son rapport au réel, déjouant les futurs pessimistes stéréotypés que la dystopie, les récits (post)apocalyptiques et la fiction climatique ont pu façonner en « disaster porn » voyeuriste ou en Near Chaos inéluctable (Bréan, Bridet 2024). Portés par des personnages en quête de sens et de lien, les postapos climatiques, atomiques ou épidémiques de Louise Joor (Kanopé), Merwan (Mécanique céleste) et Lolita Couturier (Détour par Epsilon) explorent la possibilité de refonder des rapports humains plus accueillants, des collectifs plus inclusifs et durables, au cœur d’une nature réensauvagée.

Périple à deux dans « les collines » après le désastre. Lolita Couturier, Détour par Epsilon, chap. « Les collines », © Les Humanoïdes associés, 2023, p. 22.

La recherche de futurs ambigus mais/donc porteurs d’espoir, sans résignation ni utopie naïve, apparaît clairement dans Frontier de Guillaume Singelin (2023) : le cadre du space opera y sert moins à explorer les ravages du néolibéralisme sauvage qu’à suivre un trio de personnages dont la rencontre projette un vivre-ensemble alternatif et réinventé. Un tel renouveau de la BD de SF est aussi traversé par des sensibilités féministes, écoféministes et queer (voir l’article de Frédéric Guignard) : cet aiguisage critique correspond à une inflexion contemporaine globale du genre, sensible aussi bien dans le domaine étatsunien (le roman graphique On a Sunbeam de Tillie Walden, les épopées hopepunk de Becky Chambers ou l’afrofuturisme de Rivers Solomon) que dans le domaine francophone (les BD de Julie Michelin et Zoé Sauvage, les romans de luvan et de Sabrina Calvo chez La Volte). Contre un « présentisme » (Langlet 2020) qui engluerait la SF dans des anticipations alarmistes à court-terme, cette BD participe aussi de revendications plus générales à l’égard de la fonction consolatrice, réparatrice et émancipatrice des fictions de l’imaginaire.

En attestent des repolitisations plus explicites, comme celles des BD de Matthieu Bablet publiées sous le label 619, qui édite aussi Singelin : les best-sellers Shangri-La et Carbone & Silicium frappent ainsi par leurs récits-fresques qui développent, à de vastes échelles spatio-temporelles, les conséquences de l’astrocapitalisme, du consumérisme, de l’IA et de la crise climatique, dans des plongées anticipatives méticuleuses étroitement connectées à l’actualité des discours sociaux.

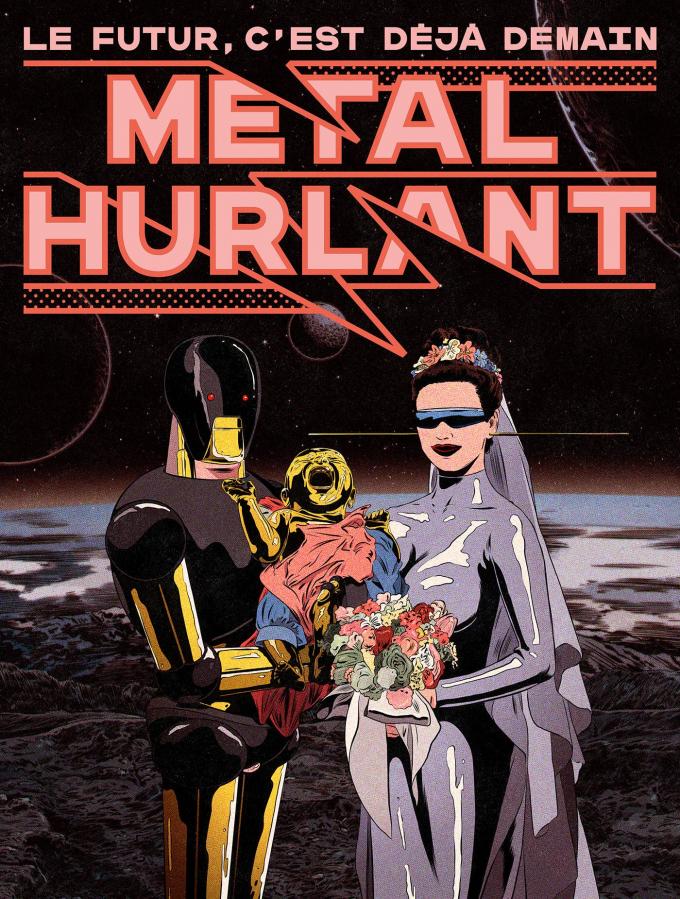

Explorations critiques du « near future ». Métal hurlant, nouvelle série, n° 1, septembre 2021, illustration de couverture d’Ugo Bienvenu.

Que Métal hurlant ait choisi, en 2021, de se relancer sous le titre « Le futur, c’est demain », est le signe de cette anticipation critique réactualisée et revivifiée, qui scrute le présent pour y déceler les amorces d’un « near future » imminent et mettre en garde contre ses dérives – voire les faire dévier et ainsi « désincarcérer le futur » (Zanzibar, « Minifeste »), comme y invitent aussi les anthologies littéraires Demain le travail, Demain la santé et Demain la ville de l’éditeur engagé La Volte. Entre réédition d’anciens numéros et numéros inédits composés de brefs récits complets, le nouveau Métal Hurlant réinterprète également le geste de recherche dans le format court qui favorise la configuration d’une hypothèse cognitive forte et le déploiement de saisissantes conséquences narratives et esthétiques. On comprend que l’expérience de pensée SF soit aujourd’hui le terrain d’expérimentation et le mode démonstratif d’une BD affûtant la nouveauté de son style, de ses récits et de son ton. Paru en 2025, le récit muet Cometa, d’Elie Huault, entre illustration et BD, est ainsi publié aux Humanoïdes associés sous le label « OVNI graphique » et sous le titre Métal hurlant, qui prend alors la valeur d’une marque culturelle distinctive instituant la SF, au sens large, comme un laboratoire avant-gardiste.

La BD apparaît ainsi comme un sismographe particulièrement sensible des mutations globales de la culture intermédiatique de SF, dont elle épouse les moments successifs : autonomisation et dissémination de la science fiction depuis le répertoire étatsunien de l’aventure pulp, standardisation du genre via les grandes séries des magazines pour la jeunesse, connexion précoce à l’underground et aux expressions expérimentales, transgressions contre-culturelles et investissements militants, basculement enfin vers un langage culturel grand public, susceptible d’appropriations différenciées et de stratégies de distinction à l’intérieur d’une pop culture elle-même reconfigurée. La spécialisation et l’hybridation des sous-genres, les réemplois citationnels (ironiques, réflexifs, critiques) des motifs du genre, l’investissement de la figure d’auteur·rice, la singularisation d’univers de marque, l’accentuation d’un rapport éthique aux fictions caractérisent une culture actuelle de SF dont la BD est plus que le simple témoin ou support. Dans le domaine francophone, elle apparaît historiquement comme son moteur créatif majeur et son espace d’expression le plus visible, jouant le premier rôle dans le renouvellement des images et des imaginaires du genre.

Bibliographie

Andrevon, Jean-Pierre. 1970. « Pourquoi la politique-fiction ? ». Horizons du fantastique 12, 3e trimestre 1970, 25-26.

Andrevon, Jean-Pierre. 1983. « Bilal, un itinéraire de la déglingue ». Les Cahiers de la bande dessinée 53 : 33-38.

Blanc, Bernard. 1978. « Tribune libre II ». Alerte ! 2. Ici et Maintenant. Yverdon : Kesselring, 2e trimestre 1978, 147-151.

Boillat, Alain, dir. 2019. « Présence de la science-fiction dans la bande dessinée d’expression française ». ReS Futurae 14. https://doi.org/10.4000/resf.1193.

Boillat, Alain. 2019. « La science-fiction au prisme de l’intime : étude des séries Lupus et Aâma de Frederik Peeters (2002-2014) ». ReS Futurae 14. https://doi.org/10.4000/resf.3522.

Bozzetto, Roger. 1977. « Archéologie du futur : deux signes d’intelligence en 1977 ». Fiction 286, décembre 1977, 151-155.

Bréan, Simon et Guillaume Bridet. 2024. Near Chaos. Quand la littérature nous prépare au pire. Paris : Hermann.

Groensteen, Thierry. 2002. « Contre-culture, culture de masse ou divertissement ? L’étrange destin de la bande dessinée ». Esprit 283, mars-avril 2022, 267-276.

Huz, Aurélie. 2018. L’Intermédialité dans la science-fiction française de La Planète sauvage à Kaena (1973-2003). Thèse de doctorat en littérature sous la direction d’Irène Langlet. Université de Limoges.

Huz, Aurélie. 2025. « L’intermédialité dans les magazines de bande dessinée adultes du milieu des années 1980 au milieu des années 1990 ». Comicalités. https://doi.org/10.4000/13u2b.

Huz, Aurélie et Irène Langlet, dir. 2023. Dossier « Fictions climatiques ». ReS Futurae 21. https://doi.org/10.4000/resf.9478.

Labarre, Nicolas. 2017. « Heavy Metal », l’autre « Métal Hurlant ». Pessac : Presses universitaires de Bordeaux.

Langlet, Irène. 2020. Le Temps rapaillé. Science-fiction et présentisme. Médiatextes. Limoges : PULIM.

Langlet, Irène. 2025. « L’imaginaire technique et le savoir dans les journaux de bandes dessinées pour la jeunesse de 1946 à 1969 ». Comicalités. https://doi.org/10.4000/13u24.

Lesage, Sylvain. 2019. L’Effet livre. Métamorphoses de la bande dessinée. Iconotextes. Tours : Presses universitaires François-Rabelais.

Lorenz, Désirée. 2019. « Super-héros et science-fiction française dans l’immédiat après-guerre ». ReS Futurae 14. https://doi.org/10.4000/resf.3651.

Letourneux, Matthieu. 2020. « Penser les fictions sérielles en régime postfordiste ». Cahiers de Narratologie 37. https://doi.org/10.4000/narratologie.10488.

Zanzibar. « Minifeste ». Zanzibar. Désincarcérer le futur. https://www.zanzibar.zone/.

Pour aller plus loin

Dossier: science-fiction