digression sur le silence 2/2 : les murmures du terrain vague

(Note : le 7 juin dernier a eu lieu dans l’auditorium du musée de la bande dessinée, à Angoulême, une journée d’études organisée par les étudiants de l’ÉESI sous le thème Bande son / Bande dessinée. Invité à y participer, j’ai improvisé, à partir de quelques notes, une communication intitulée : La bande dessinée à la radio ou les métamorphoses du silence. Je tente ici de donner forme écrite, non moins improvisée, à cette communication. Après Le silence des planches, cette seconde partie est elle aussi en deux temps : celui où chemine la réflexion et celui de la lecture en zigzag de quelques livres.)

(2.i)

Depuis la publication [1] de cette fiction dont le titre, Avis d’orage dans la nuit, reprenait celui d’une série de portraits radiophoniques d’auteurs de bande dessinée (fiction parce que, d’essai, elle n’a cessé de dériver du côté de l’autobiographie), j’ai eu l’opportunité [2] de creuser le concept de terrain vague – cet espace ouvert, propre à une certaine forme d’écriture radiophonique : quand ce qui est proposé à l’écoute ne passe pas en direct, mais en différé, après avoir été lentement, précisément, agencé par montage et mixage. Le terrain vague, c’est là où l’écriture radiophonique peut naître : le lieu où provoquer des rencontres entre les voix, les musiques, les sons ; entre ce qui vient du dehors et ce qui vient du dedans ; entre l’actuel et l’inactuel… Chaque voix est enregistrée seule, puis, par montage, dialogue avec d’autres, dans cet espace polyphonique où l’enfance n’a pas encore rendu l’âme et où tout peut arriver, surtout si on se met en position, non de maîtrise, mais d’attente.

La bande dessinée peut y trouver sa place – ou plutôt : ses places. Elles sont naturellement réservées aux plus libres d’entre ses auteurs (ceux qui ne se sont pas encroûtés dans leur milieu [3]), invités à participer à l’exploration de ce champ, ouvert mais exigeant. La seule contrainte imposée à chacun est d’y mettre du sien, donc : extérioriser quelque chose venant, comme on dit, « du plus profond » (autrement dit, le plus souvent : « à fleur de peau », ce qui n’interdit pas l’humour ou l’autodérision). Cela passe d’abord par la voix, paroles et silences, mais pas seulement. Terrain vague est lieu où l’on murmure, où l’on hésite, où l’on se retient, où l’on attend, où l’on souffle, où l’on reprend le fil des échanges comme si de rien n’était, où l’on rêve sans compter le temps qui passe. Tout est dans la manière d’offrir, par la voix (les mots qu’elle véhicule, mais aussi son timbre, ses propriétés au sens musical, et ce qui l’« entoure »), de quoi inciter à l’écoute, stimuler la pensée, alimenter la « malle aux souvenirs » de ceux qui sont à l’autre bout des ondes, avant de la laisser s’éteindre avec classe : se retirer discrètement comme une vague sur le sable à marée basse.

La bande dessinée, comme la création radiophonique ne sont pas, à mon sens, des genres, mais des d’activités : pratiques ouvertes, en perpétuelle recherche. Si, au moment d’ouvrir les micros, on sait déjà ce qui va être dit (comme si, de plus, il fallait dire, absolument – ce qui suppose de préparer ce dire : de s’exercer à travailler le « comment dire »…) ; si l’on doit, pour illustrer ce « dire », s’appliquer à transposer la « bande son » de telle ou telle bande dessinée dans le monde sonore (comme si cet univers mental ne résistait pas au mimétisme… À quoi bon fabriquer en studio tel ou tel timbre plausible de sonnerie du téléphone : « Allo ? Non, Madame, ce n’est pas la boucherie Sanzot », et aboutir ainsi à un DRRING ou un TRRRING des plus communs, alors que, dans nos têtes, c’est la plus merveilleuse, la plus drôle, la moins convenue des sonneries qui soient…) ; si l’on doit faire venir en studio des comédiens spécialistes (entre autres) des rires, des éternuements, des éructations, des grommellements, des cris d’effroi, sachant se mettre, comme on dit, dans la peau des personnage de papier – alors on passe à côté du vivant. Les silences, partie prenante, voire essentielle de la vie font souvent peur aux professionnels de la radio (côté animateurs) et aux invités de l’antenne qui ne les perçoivent que comme des silences de mort : des trous dans lesquels les auditeurs vont s’abîmer.

Le silence est loi d’écoute [4]. Chaque moment d’écriture radiophonique est un « essai de voix ». Chaque moment d’écriture radiophonique est aussi un « essai de voie ». Comme on l’écoute, la voix chemine : trace son chemin dans l’espace-temps, comme le trait, la ligne, dans la planche de bande dessinée. Elle est lecture de ce trait, si l’on veut ; je veux dire : elle lui accorde du temps.

Ce qui manque à la bande dessinée : le son, se matérialise en cette polyphonie – la voix se mêlant à des bruits, des musiques (selon les « lois » du mixage radiophonique, où l’on tente, non pas de faire une « bande son pour la bande dessinée », mais de recréer ce que l’on a entendu, intérieurement, au moment de la prise de son de la parole : ce commentaire – produit par la voix intérieure – qui n’est pas fait que de mots). Ce qui manque à la création radiophonique : l’image, se matérialise (ou non) par la voie de l’écoute, se développant (ou non) en chaque auditeur, libre de voir (ou non) quelque chose intérieurement, dans le silence de l’image ou dans sa multiplicité (au fond, une transposition visuelle de la polyphonie qui lui est donnée à entendre, mais libre et individuelle : qui n’a de compte à rendre à personne à part celui ou celle qui l’engendre, de manière plus ou moins inconsciente).

On peut fermer les yeux, non les oreilles. D’où la force du son (et aussi la douleur qu’il peut parfois provoquer [5]). Les liens entre l’écoute et le regard restent mystérieux, malgré que l’on ait déjà beaucoup écrit sur le sujet (sur leurs correspondances sensorielles, leurs équivalences structurelles [6]). Le champ encore à explorer est presque sans limites : on n’en aura pas fini avec cette affaire de sitôt.

Pour (ne pas) conclure, je voudrais juste égrener quelques notes griffonnées à la hâte dans mes carnets de bord (en résonance avec ce qui précède – ce blog, in progress, labyrinthique, étant, à sa manière, aussi un terrain vague, ouvert aux quatre vents, dont celui de la lecture) :

– Écouter l’autre, c’est porter un regard sur son intériorité, se frotter à sa puissance.

– Regarder, c’est éprouver la force de sidération qui, marquant un arrêt du temps, nous met paradoxalement à l’écoute.

– Se mettre à l’écoute d’une bande dessinée : éprouver le manque comme expérience. Tension de l’écoute. Accorder sa lecture au ton propre à chacune (ou du moins à certaines).

– Par le surgissement de la / des voix (via la radio), redonner vie au silence.

– La voix (dans l’image) ne rompt pas le silence (de l’image). Ni le déchire. Le cri (de Munch, par ex.), c’est de la couleur – une tache de couleur – dans la couleur : tache de silence dans la couleur du silence.

– Lien le plus fort entre la bande dessinée et la radio : l’amour du silence, en ses innombrables métamorphoses que l’on ressent, les yeux grand ouverts, dans l’espace murmurant du terrain vague (et, quant à la représentation graphique de la musique en bande dessinée, le concert notamment, quand il y a un réel désir de faire passer ce que l’on a ressenti intimement, de l’audible comme du visible, c’est une autre histoire – à suivre…).

(2.ii)

Il faut cette fois encore ouvrir un livre (et même plusieurs) pour ne pas laisser le discours se refermer sur lui-même. Le premier, qui ne me tombe pas par hasard sous la main, est Au travail d’Olivier Josso. Le volume 1 (qui en suppose d’autres à venir) est sorti il y a quelques mois à L’Association. Je suis frappé, à chaque fois que je m’approche de ce livre, par son odeur, vive, qui me rappelle celle de certains ouvrages des Éditions Futuropolis publiés dans les années 80. L’odorat… Encore un sens qui s’éveille en silence, en lien avec tous les autres : la vision, l’écoute, le goût (de la lecture), le toucher (du papier)… (Je me demande soudain quelle odeur peut dégager la lecture sur Internet, sinon celle, médiocre sensuellement, due à la chaleur de la machine, relevée par les poussières, polluantes et allergisantes, qui pénètrent simultanément les narines).

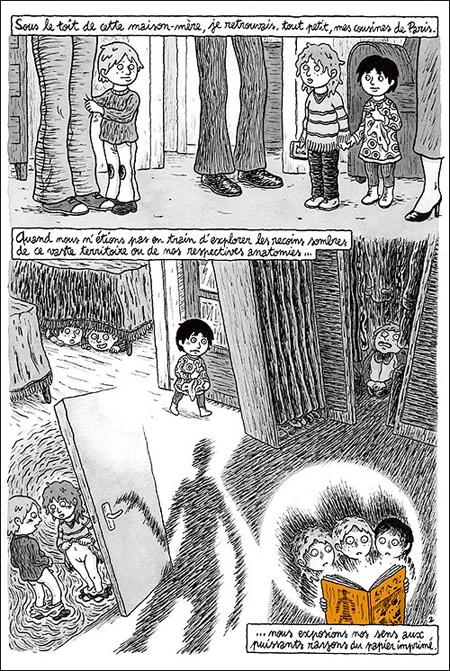

Au travail (suivi d’un « blanc » et non d’un point) a partie liée avec l’intériorité (les voix intérieures qui surgissent aussi bien quand on se remémore que quand on se laisse aller à une rêverie sans objet dans le silence d’un lieu hanté) et même avec la mort (celle du père quand l’auteur n’avait que deux ans, comme celle des personnages qu’il ne cesse de recréer par la lecture – car toute lecture non superficielle est aussi écriture). L’enfance retrouvée (dont parle Baudelaire : Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté) est le sujet de ce livre, ou plutôt ce qui l’anime et le fait avancer (avoir retrouvé des vestiges d’enfances : des livres lus et relus jusqu’à plus soif, des dessins tracés, enfant, sur du papier de couleur orange, que l’adulte retrouve – dessins et feuilles de papier encore vierge –, ce qui le conduit à retrouver cet élan du génie partagé et donc de se raccommoder avec la volonté de bâtir quelque chose comme un « grand œuvre »).

Je voudrais juste, avec ces quelques mots, donner envie à la lectrice et au lecteur de cette digression de se précipiter sur ce livre que je ne voudrais pas abîmer par un commentaire trop rapide ou trop général. Il faudrait, pour bien faire, produire une analyse dont la finesse s’accorderait avec celle d’Olivier Josso : retrouvant cette exactitude dans le tremblement de temps et ce sens du silence qui se déploie comme jamais, en noir et blanc, sur la couleur orange du papier d’enfance. Silence hanté : voix intérieures, comme le blanc sur le papier orangé : purs fantômes, revenants de chair : rendus muets, mais matériellement présents, sensibles, sur la page.

Le grenier (qui peut être au rez-de-chaussée : c’est un état d’esprit plus qu’une pièce précisément située). La mort. Les espaces intermédiaires, hantés. L’animalité de la revenance. Tout cela (et bien d’autres choses encore) peut inciter à composer une bande-son des plus complexes, qui a pourtant toujours à faire avec le silence. Pourquoi (one more time) le silence ? Parce qu’il y a d’une part le silence de ce qui ne produit pas de son (la page, la planche, le tableau, etc.) ; et d’autre part le silence d’où naît le son (c’est là aussi où il s’éteint). Le bruit, la musique instrumentale, la musique électroacoustique, etc., quand ils se mélangent, forment une partition vive du sonore, mais aussi une polyphonie de silences. Cette bande son, pour ma part, je la rêve en vue d’un essai radiophonique à venir [7] (ou, s’il ne peut se réaliser concrètement, je la compose dans ma tête). Mais quiconque sait relier l’écoute au visible en composera à la lecture, même sans le savoir, une variation silencieuse. Écrire, dessiner Au travail, c’est arracher le silence à l’emprise de la mort, lui redonner vie. Comme opérer concrètement la résurrection des morts : par des touches de « blanc » sur le papier orange d’enfance, par des arrêts du temps (hantés par ces silences vivants) tout au long de la découverte émerveillée de cette très belle narration.

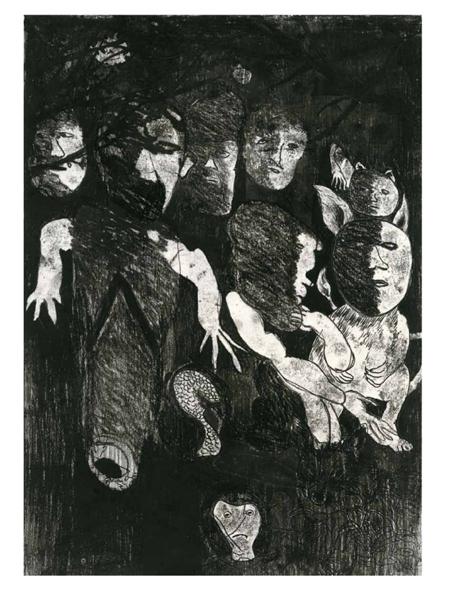

Deux autres livres, pour clore provisoirement cette digression sur le silence. Ils ont en commun d’avoir été publiés par le Frémok. Le premier est Nos terres sombres de Rémy Pierlot et Paz Boïra. Cette fois, l’auteure solitaire du magnifique Ces leurres et autres nourritures – suite de pages muettes, monochromes, s’enchaînant pour former quelque chose comme un « récit » au sens le plus fort : qui précède l’histoire, en avance sur le lecteur qui, lisant, ne rattrape pas son retard, mais produit une « lecture écrivante », ce qui signifie : relie cette « histoire » à la sienne –, est associée, dans le cadre des activités du Centre d’expression et de créativité « La Hesse » [8], à un artiste « différent ». « Il vient d’une famille assez aisée, il a reçu une éducation très traditionnelle, très poli, très bien élevé ». « Ça me va. J’aime sa présence », ajoute Paz Boïra, notant que les échanges avec lui ne peuvent passer par les mots, parce que la mémoire de Rémy Pierlot est faible, qu’il réfléchit longtemps avant d’énoncer le mot suivant, que le langage (qui ne peut surgir) ne peut qu’être en retard sur l’image (dont le surgissement apparaît d’autant plus fort). Le silence est, une fois de plus, loi d’écoute.

Cette bande dessinée à quatre mains, muette, qui sidère à chaque page, est le fruit de cette écoute, délicate et vive (subtile empreinte du vivant), sombre et terrienne. Animalité du silence – toujours – en attente d’un orage et du repli dans le souterrain : à la fois refuge et autre scène où l’inconscient règne (et là, ça parle, malgré la coupure avec le langage parlé). Ne pouvoir se servir des mots est peut-être une chance pour amener la bande dessinée à sortir de ses ornières, la désencrasser de son trop plein de vouloir dire, tout en lui apportant le seul récit qui peut encore nous toucher, en ses innombrables variations : celui d’une exploration concrète de ce qui s’agite en l’homme, dans le silence vif d’échanges, à la fois au présent et intemporels, entre artistes, tous deux au fond – aussi bien l’un(e) que l’autre – différents.

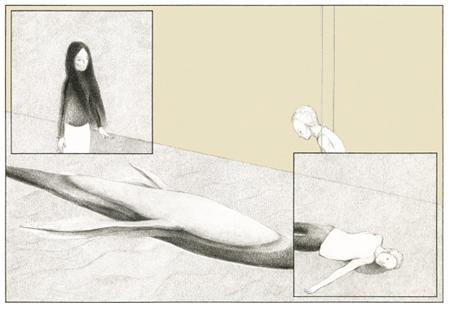

Le second livre, Les Jumeaux, est d’une dessinatrice coréenne, Jung-Hyoun Lee. Quatre « pièces courtes » sans paroles, mais titrées et reliées entre elles. La mort (une fois de plus). La maison des jumeaux (l’arrivée). Le jumeau (la sortie de la cuisine avec le corps). La jumelle (la rencontre avec le poisson). On n’en saura pas plus. On verra (si on le veut bien) que mourir, c’est peut-être, simplement, dormir, faire un songe, traverser l’autre scène, avant de se réveiller dans le royaume d’enfance (nommons ainsi ces lieux, eux aussi, jumeaux). La narration se fait dans la rencontre du trait, précis, retenu, vibrant, et du gris – des gris (plus une couleur – difficile à nommer : disons, gris jaune – pour la première pièce). Des lignes et des matières : les cheveux, la peau nue, les tissus, la pierre, le métal, la forêt, la peau plus nue que nue du poisson, etc. Le dessin oscille entre une forme de réalisme presque documentaire (sur les choses les plus banales, comme des souliers) et l’abstraction – les dessins les plus « abstraits » offrant des sensations, par la grâce du dessin, particulièrement « concrètes ». Comme tout un chacun, je me remémore, en lisant, de manière le plus souvent inconsciente, des choses extérieures au livre ; cette fois, un beau titre de Bernard Noël m’est revenu : L’ombre du double.

La gémellité se scrute au miroir – un miroir à plusieurs faces permettant la multiplicité des apparitions et, ainsi, de marquer, d’explorer, les différences. Pour ma part, la poésie (et plus encore l’imagerie) du surréalisme (à laquelle l’éditeur renvoie en présentation) ne me parle plus guère et les symboles ne font guère le poids face à la splendeur des gris que je contemple en silence, comme si je devenais, aussitôt le livre ouvert, ce moine étrange, mon double : gardien de mon propre ermitage. Aussi, je ne sais pas si j’ai bien compris cette histoire des Jumeaux (si j’ai bien saisi les intentions de l’auteure), mais il me semble que j’ai partagé avec elle, et aussi avec ses lecteurs, plusieurs silences, magnifiquement hantés : tout sauf neutres – les gris se montrant ici réfractaires à la grisaille et le trait, conducteur de cette électricité graphique qui produit, par frottements entre écriture et lecture, de subtils courts-circuits, source inépuisable de plaisir et de connaissance.

Christian Rosset

[1] À L’Association (« dans la nuit » et non pas « avant la nuit », comme je le lis souvent).

[2] Aux Passagers de la nuit, puis aux Ateliers de la création, sur France Culture.

[3] En ce qui concerne mon propre Terrain vague, j’ai pu inviter successivement Vincent Vanoli, Olivier Josso, Ludovic Debeurme et Sandrine Martin dans la saison 2010/2011 des Passagers de la nuit. Et cette dernière saison, Emmanuel Guibert, Étienne Lécroart et Fanny Michaëlis dans L’Atelier de la Création.

[4] Claude Ollier.

[5] Pascal Quignard (« Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières ») ; Nietzsche (« L’oreille, organe de la peur »).

[6] Notamment Musique et arts plastiques (Jean-Yves Bosseur, Minerve).

[7] On peut écouter encore quelques mois le Terrain vague avec Olivier Josso et Martine Pisani (chorégraphe) en suivant ce lien : http://www.franceculture.fr/2010-11-23-terrain-vague-de-christian-rosset.html.

[8] « La “S” fonctionne comme un laboratoire permettant des rencontres entre des artistes contemporains et ses artistes mentalement déficients ».