Dans l'atelier de ... Charlotte Gosselin

[juillet 2025]

Née en 1996 à Sherbrooke au Québec, Charlotte Gosselin publie sa première bande dessinée autobiographique Je prends feu trop souvent en 2022. En résidence à la Maison des Auteurs d’Angoulême en 2024, elle a travaillé sur son prochain livre, La glace part en morceaux, qui traite de la co-dépendance au sein d’un couple. Celui-ci sortira le 15 septembre 2025 aux éditions Pow Pow. Voici comment elle résume ce projet : « dans les yeux d'une narratrice sensible et à travers des métaphores visuelles aux traits précis, on suit l'histoire d'une femme qui retourne chez elle après être allée accompagner son grand amour dans un centre de désintoxication. Désormais seule dans l'appartement, les traces laissées par les derniers mois lui tombent dessus : paranoïa, obsession, colère. À mesure que le fleuve gèle et emprisonne les bateaux, la narratrice se demande à quoi je sers, si l'autre va mieux ?. »

Ma méthode, c’est le rapiéçage

Charlotte Gosselin

Comment as-tu l’habitude de présenter tes récits autobiographiques ?

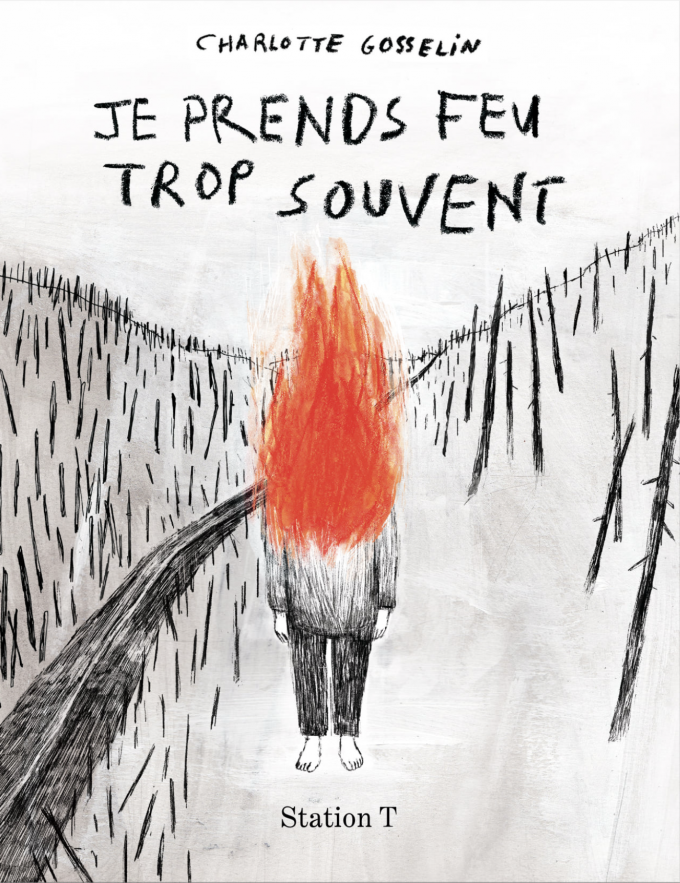

Je m’inscris dans la continuité des dessins de mon adolescence : je raconte ce que je vois et ce que je sens. Je ne vois pas ce que je peux raconter d'autre. Je ne précise pas qu’il s’agit d'autobiographie, et d'ailleurs rien ne l'indique sur la couverture de mon premier livre Je prends feu trop souvent. C'est le lecteur qui le devine. La narratrice y vit une crise de santé mentale, sans que celle-ci soit clairement identifiée. On suit ses allers-retours à l'hôpital pour tenter d'aller mieux, sa relation avec ses colocs et une personne surnommée « la douceur ».

Couverture de Je prends feu trop souvent, Charlotte Gosselin, Station T, 2022.

On apprend très peu de choses sur la vie de la narratrice. Pourquoi refuses-tu d’ajouter tout contexte à sa souffrance ?

Mes récits n'ont rien de documentaire, je ne m'appesantis pas sur des faits. L'approche est bien plus subjective. Il existe plein de bandes dessinées qui expliquent la dépression en utilisant les bons termes. Mais je veux rester dans le ressenti. Si j'ajoute des parties plus réflexives, on sort de la narration. D’autre part, nommer les choses peut reconduire des jugements moraux et appuyer les catégories du DSM. [Ndlr : Le DSM est un manuel de diagnostic de la santé mentale, publié par l’Association américaine de psychiatrie. Il fait l’objet de nombreuses critiques, liées à la manière dont il identifie et essentialise certains troubles mentaux]. Je ne veux pas produire de récits didactiques. Je n'ai d'ailleurs fait aucune recherche préalable sur la psychiatrie pour raconter cette histoire. Je me suis seulement replongée dans mes carnets qui racontent mes séjours à l'hôpital. J'ai tout écrit d'un seul coup, avant de passer au dessin comme si j'illustrais le texte de quelqu'un d'autre. J'avais un besoin viscéral de concevoir ce livre. Il a été réalisé très vite.

Dans la même logique, tu divulgues très peu d’indications de temps et de lieux, ou sur les autres personnages.

Je garde beaucoup de distance entre ce que je raconte et ma propre personne : la temporalité reste floue. « La douceur », on ne sait pas qui c'est, elle accompagne la narratrice et déclenche chez elle des sentiments forts, y compris violents. Je détaille peu les personnages qui entourent la narratrice car, après tout, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Dans un premier temps, j'ai voulu donner plus d'éléments afin d’expliquer la dépression de la narratrice, comment elle en est arrivée là. Mais quand je me demande ce que je veux vraiment raconter, est-ce vraiment le contexte social et familial qui amène à une crise, ou plutôt est-ce la crise elle-même qui doit être au cœur de mon récit ? Être tout le temps dans la tête de la narratrice sans jamais en sortir appuie bien la folie, les doutes et les obsessions du personnage. On ne sait plus si elle parle à quelqu'un ou si elle parle dans sa tête.

page 28, Je prends feu trop souvent, Charlotte Gosselin, Station T, 2022.

Comment as-tu travaillé sur le texte à la première personne qui accompagne les dessins ?

Le poète Marc-André Brouillette me faisait des retours sur le texte. Lorsque j'étais trop dans l'explication, il me conseillait de rester dans le registre des sensations : raconter ce que ça fait d'être en colère, jusque dans mon corps, plutôt que d'expliquer pourquoi. Lorsque j’ai commencé les dessins, j'ai coupé beaucoup de texte. Et même si certains passages sont très violents, beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce ce que je raconte. Une de mes influences littéraires, L'Occupation d’Annie Ernaux, raconte sa jalousie obsessionnelle lorsqu'un homme la quitte pour une autre femme. Elle raconte ses émotions avec tellement de justesse que cela peut parler à tout le monde. En terme d’écriture, c’est la poésie qui m’inspire le plus, comme Pas de côté de Fanny Chiarello ou les recueils de Geneviève Castrée.

Ta narration reste toujours ancrée dans le présent. Est-ce un choix conscient ?

Oui. Plutôt que d'analyser des événements en les racontant au passé, je me remets dans le présent du moment où je les ai vécus. C'est une stratégie de narration pour rester du point de vue de la narratrice. Elle a tout de même un but, celui de se rétablir. Mais plutôt que de l'exposer de manière rétrospective en montrant ses évolutions, je le raconte dans le feu de l’action. Sur le moment, on n'analyse pas tout ce qu'on vit. Pour raconter la complexité d'une relation de couple dans laquelle il existe un malaise par exemple, j'ai besoin que la narratrice manque de recul au moment où elle vit cette relation. Ensuite, je peux mieux raconter ce point de rupture où on prend conscience des choses qui nous font changer.

Fais-tu relire tes planches à des proches ?

Oui, y compris celles et ceux qui ont été témoins de choses que je raconte. Cela me sort de l'ego pour accueillir d'autres points de vue que le mien. Même si personne ne peut se reconnaître puisque je mélange les personnages, cela me permet aussi d'avoir leur aval. Personne ne m'a exprimé son désaccord car mes récits se raccrochent très peu à des faits précis.

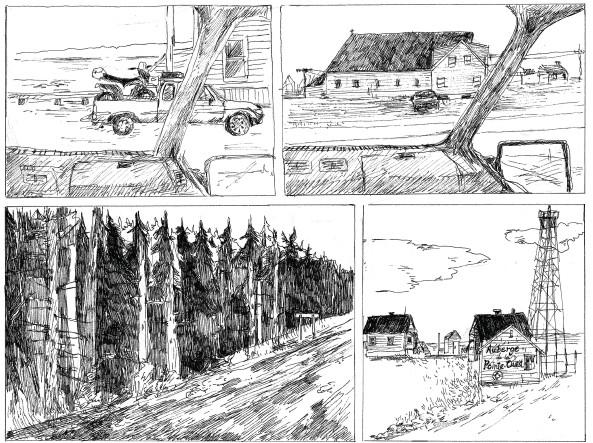

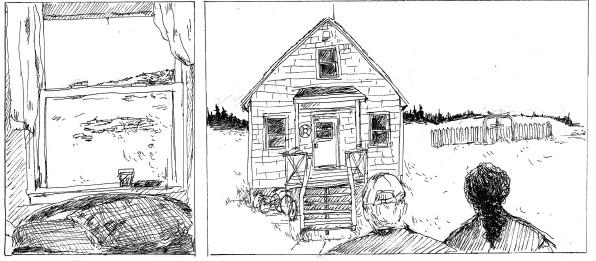

Anticosti, Charlotte Gosselin, autoédition, 2019.

N’est-ce pas difficile de se baser sur des événements personnels datant de plusieurs années ?

Cela peut être dur, surtout au moment de l'écriture. Lorsque je m'inspire d'un événement passé, je ne me rappelle pas toujours bien comment je l'ai vécu. Je suis obligée de creuser, au point d'être épuisée à la fin des journées d'écriture comme si j'avais revécu l'événement. Je prends alors des pauses et comme je me dissocie de ma narratrice, cela me permet de garder assez de distance. L'écriture me permet d'accepter, de faire la paix avec ce qui m'est arrivé. Ça sort de moi.

Tu as déjà réalisé un journal vidéo en parallèle de ta pratique du dessin. Est-ce que ces vidéos constituent une matière première à tes bandes dessinées ?

Oui. J'explore les vieilles archives de mon téléphone pour faire des dossiers avec mes photos et vidéos. Je me souviens ainsi de choses précises en rapport avec les événements que je raconte : quelque chose que j'ai mangé, ou une conversation durant un trajet en voiture. Je me replonge dans des sensations précises, comme le bruit du clignotant de la voiture combiné avec celui de l'essuie-glace, à une heure de pointe le dimanche soir. J'aime dessiner des gestes banals, comme ouvrir un sachet de nouilles instantanées. Je me réfère aussi à des carnets d'écriture même si c'est une pratique récente, d'écrire chaque soir avant de me coucher. Pour mon deuxième album à paraître à la rentrée, La glace part en morceaux, j'ai pu m'y replonger pour savoir comment je me sentais à certaines périodes. Si je n'avais pas ressorti certaines scènes de mes archives ou de ma mémoire, je ne les aurais jamais racontées. Je me base peu sur l'imagination.

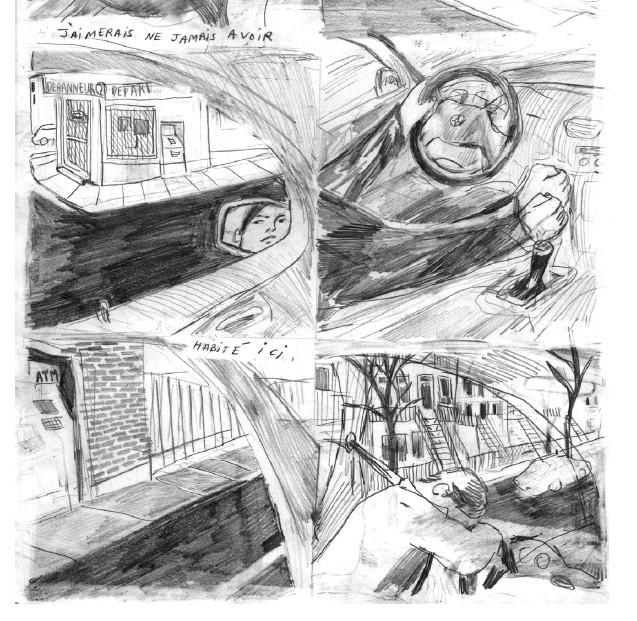

page 8, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître.

Comment as-tu appris à dessiner ?

J'ai ouvert un blog en 2011 pour partager mes créations avec des amis virtuels, alors que j'avais 15 ans. Je collais au cliché de l'ado avec peu d'amis qui s'enferme dans sa chambre pour dessiner. Le dessin me permettait de rester dans ma bulle. Je me souviens avoir candidaté au Forum dessiné du magazine Sciences et vie Junior, où l'on communiquait avec d'autres lecteurs via des dessins. Aujourd’hui lorsque je dessine tard le soir alors qu’il n'y a plus personne à l'atelier, je retrouve les mêmes sensations d'échappatoire de mon adolescence.

J'ai beaucoup appris en copiant d'autre blogs comme ceux de Jimmy Beaulieu et Tarmasz. Je pratiquais aussi la photo argentique, grâce à une option au lycée me permettant d'accéder à une chambre noire. J'ajoutais souvent du texte au dessin, mais je ne m'intéressais pas à la bande dessinée. Mon père, qui dessinait aussi à ses heures perdues, m'a seulement fait découvrir Astérix et Philémon. Mon séjour en France m'a permis d'accéder à des bandes dessinées que je ne connaissais pas, mais j'en lis peu même aujourd’hui.

Quelles études as-tu suivies ?

J’ai suivi pendant deux ans à Gaspé une formation en tourisme d'aventure pour devenir guide plein air. Puis j'ai voyagé pendant un an, ce qui est assez courant chez les jeunes Québecois. À mon retour, j'ai suivi un an d'études en arts visuels à l’université de Chicoutimi. Il y avait des cours de sculpture ou d'art numérique, et d'autres trucs conceptuels que je comprenais mal, tandis que le dessin était moins légitime. C’est au cours de vidéo expérimentale que j'ai réalisé un journal vidéo qui archive mon quotidien, dans la continuité de celles que je montais ado avec Imovie sur l'ordinateur de mon père. Mais je préférais toujours dessiner chez moi sans lien avec l'école.

Comment t’es-tu portée vers la bande dessinée ?

J'en ai réalisé une assez courte durant ma première résidence d’artiste sur l'île d'Anticosti à l'hiver 2019. Mais c'est finalement au cours d'un atelier d'été sur le rapport texte/image avec l'illustrateur Lino que ma vocation d'autrice de bande dessinée s'est cristallisée. Il m'a beaucoup aidée en me permettant de rencontrer l'éditeur Serge Théroux de Somme Toute qui a publié ma première bande dessinée en 2023, Je prends feu trop souvent.

page 5, Anticosti, Charlotte Gosselin, autoédition, 2019.

Après ce premier livre centré sur la dépression de sa narratrice, celle de ton deuxième, La glace part en morceaux, se retrouve en couple avec une personne atteinte d’addiction, et l’aide à en sortir. Est-ce le renversement de rôle qui a motivé la réalisation de ce second récit ?

Oui. Dans mon premier album, le personnage nommé « la douceur » apparaît comme le proche stable et bienveillant. Mais la limite est très floue entre le statut de proche aidant et celui de dépendant affectif. Dans La glace part en morceaux, la narratrice se demande même : « à quoi je sers si l'autre personne va mieux ? ». Je voulais me focaliser sur ce point de vue, pour raconter comment on peut se retrouver dans cette situation et ce que cela implique. Le récit est rythmé entre les moments d'arrêt et les moments de rechute dans la consommation addictive, sans qu'on sache de quelle drogue le personnage est victime.

L’histoire débute lorsque la narratrice vient d'aller déposer l’autre personne en centre de désintoxication. Elle s’interroge alors sur ce qui lui reste à faire. J'ai envisagé de raconter la nuit d'avant, la crise qui a précédé le départ en désintox. Cela aurait été plus simple, car ce sont des faits plus spectaculaires. Raconter le vide et l’ennui, c'est plus difficile. Mais cela m’intéresse davantage.

Tout au long de l’album, tu évites toujours de représenter la personne du couple atteinte d’addiction. La narratrice est d’ailleurs montrée seule la plupart du temps. C’est paradoxal, pour un livre sur la dépendance affective !

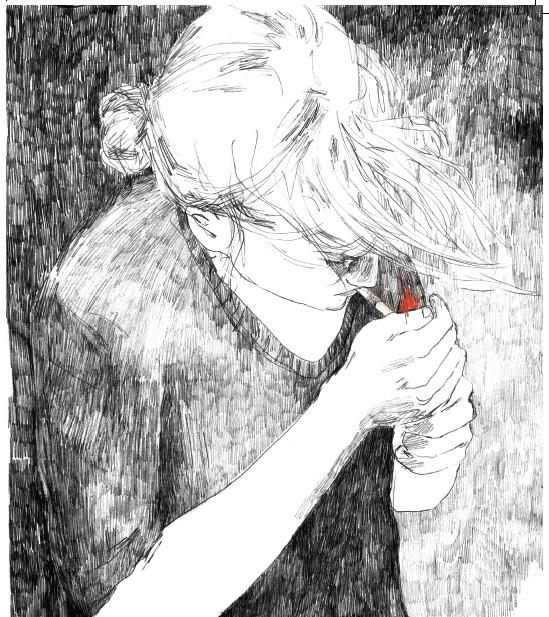

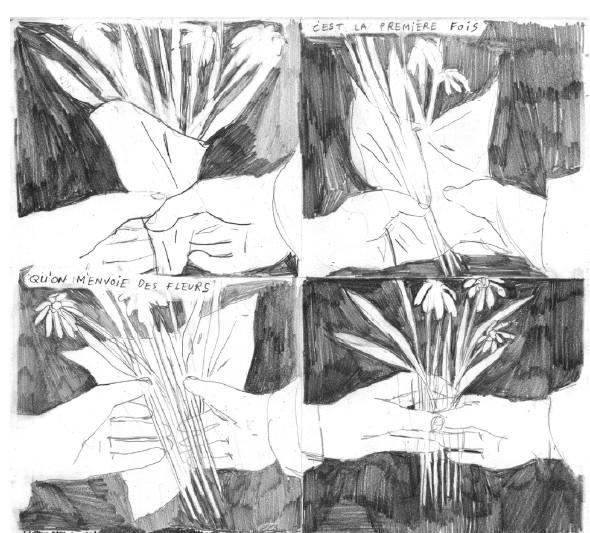

Au début, j'ai travaillé avec la présence des deux personnages. Mais j'apprends à faire de la bande dessinée sur le tas. Je ne fais pas de character design. Comme le visage de la personne en question changeait tout le temps dans mon dessin, on risquait de la confondre avec la narratrice. J'ai donc décidé de ne jamais représenter le deuxième personnage. Les contraintes me donnent des directions. C'est une stratégie pour contourner un problème de dessin, mais elle renforce aussi le sentiment d'isolement de la narratrice. Et une fois que cela devient un choix conscient, je cadre mieux le processus d'écriture. Cela m’amène par exemple à me focaliser beaucoup sur les mains de la narratrice, sur ses pieds, car elle garde tout le temps la tête baissée et ne regarde pas les gens dans les yeux.

page 26, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître.

Doit-on aussi y voir une éthique, afin de préserver l’intégrité du personnage atteint d’addiction ?

Oui. Je ne veux pas parler à la place de quelqu'un victime de dépendance. Au début de l'écriture, je voulais raconter comment c'est de vivre avec une personne dépendante, mais cela m'obligeait à parler pour elle. Ce n'est pas ce que je voulais raconter. Je parle plus du lien d'attachement, des allers-retours entre la douceur et la violence, la bienveillance et le rejet. Pourquoi on s'acharne dans la relation, comment on finit par être dépendant de la dépendance de l'autre. Et ce qui se passe dans notre tête quand on veut partir mais qu'on n'y parvient pas. C’est d'abord l'histoire d'une rupture, d’une déconstruction de l'amour et du couple, de ces phrases toutes faites comme : « si on s'aime, on peut tout traverser ensemble ».

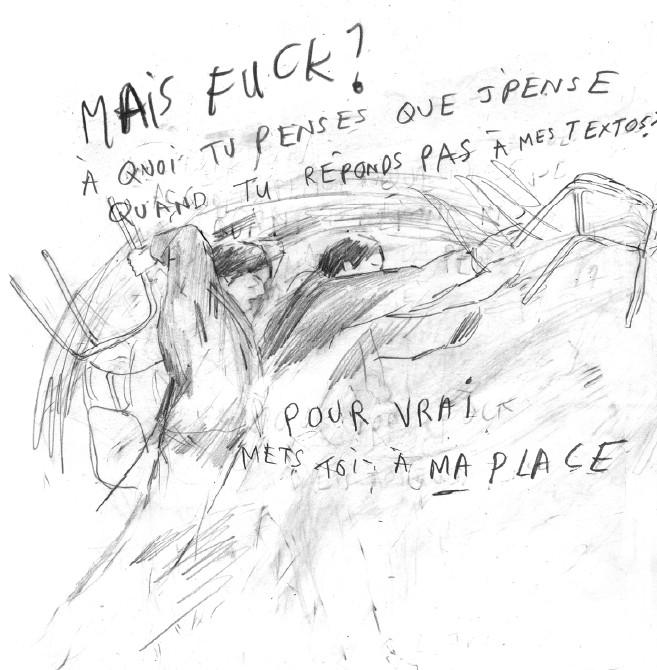

On peut lire des phrases dures, par exemple : « je ne sais pas qui je méprise le plus entre nous deux ». Pourquoi insister sur ces sentiments très négatifs ?

Les émotions qu'on refoule, celles qui sont le plus sévèrement jugées par les autres et surtout par nous-même, ce sont les plus intéressantes à creuser. Certaines de mes pensées intrusives sont très violentes. Pour rester juste, il faut savoir exprimer ses émotions sans porter de jugement dessus. Je ne veux pas me regarder de surplomb ou encore moins avec de l'auto-apitoiement. C'est difficile de dépasser la honte. Et je ne cherche pas à ce qu'on me plaigne ou qu'on me rassure : je montre d’ailleurs à quel point on peut facilement passer de sauveur à bourreau dans certaines situations.

La colère de ta narratrice s’exprime parfois de manière très violente. Gardais-tu en tête le fait que la violence féminine reste peu représentée ?

Non, je n’y ai pas pensé. Je raconte ce que je connais, et il s'avère que je suis une femme. C’est vrai que les femmes ont moins de place pour exprimer leur colère et leur violence. Alors qu’elles sont peut-être autant présentes chez les hommes que chez les femmes, mais celles-ci les contiennent plus longtemps en elles. Ou lorsque la violence éclate, elles la retournent plus fréquemment sur elles-mêmes que sur les autres.

page 136, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître

Contrairement à une autre autobiographe québécoise, Julie Delporte, ton rapport au lesbianisme est éludé. Pourquoi ?

Tout simplement parce que ce n'est pas le sujet de mes récits. Je me concentre sur nos liens aux autres, comment on est pris dedans, indépendamment des rapports de genre. C'est un thème aux potentialités infinies. J'ai d’ailleurs travaillé la narration de La glace part en morceaux pour éviter de signifier le genre de la personne avec qui la narratrice est en couple. Des personnes qui ont relu les pages ont projeté un genre sur la personne, mais je ne l’indique à aucun moment.

Ton premier livre est placé sous le signe du feu, le deuxième sous celui de la glace. Est-ce voulu ?

C’est plutôt une coïncidence. Je pars dans les deux cas d’une image précise qui me touche. Pour Je prends feu trop souvent, c'est celle d'un incendie de forêt à Baie-Johan-Beetz qui m'a marqué. Je suis partie d'elle, avec l’idée de représenter la douleur des scarifications que la narratrice s’inflige aux cuisses par des flammes. Cette métaphore permet d’aborder un épisode très dur, sans même que j’aie besoin de parler d’auto-mutilation. Et comme l’image du feu est désormais installée, je peux la reprendre plus loin dans le récit sans avoir à réexpliquer à quoi je fais référence. Pour La glace part en morceaux, c’est l’image de la fonte des glaciers qui m’a inspirée. La glace qui part par morceaux évoque la séparation progressive entre les deux personnages de mon récit.

Pourquoi as-tu aussi souvent recours aux métaphores ?

Je les place dans mon dessin comme si c'était une autre forme d'écriture, qui permet de préciser et renforcer un sentiment. Cela me paraît plus juste de montrer une chaise qu'on lance brutalement à travers la pièce plutôt que de dire « je suis très en colère ». J'aime ouvrir des portes qui prennent plus d'importance que prévu dans le récit. Pour raconter que la narratrice cherche des preuves que l'autre a rechuté dans son addiction, elle fouille dans ses poubelles. Et quand je raconte autre chose des pages plus loin, il me suffit de rajouter une poubelle pour renvoyer à cette angoisse. Tout cela consiste à trouver des solutions à des problèmes que j'ai moi-même construits. C’est une sorte de casse-tête euphorisant.

page 11, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître.

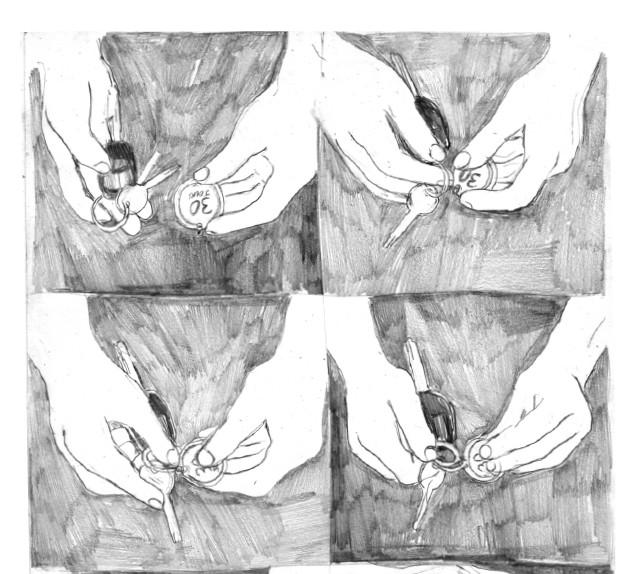

Cherches-tu à respecter la chronologie des événements tels qu’ils se sont déroulés ?

Non. Ma méthode, c'est du rapiéçage. J’accroche entre elles des scènes éparses, avec parfois des marqueurs de temps détournés. Par exemple, une page montre un personnage insérer un porte-clés. Comme il s’agit d’un badge des groupes de parole de personnes atteintes d’addiction qui indique 30 jours sans consommation, cela donne un indice sur le temps écoulé.

Comment as-tu dessiné cette scène ?

J'ai dû me filmer en train de faire ce geste pour pouvoir le décomposer. Le mouvement est tellement précis que cela me prendrait des semaines de le dessiner sans photo. Je me suis même permise de coller ma feuille sur l'écran pour décalquer les grandes lignes.

page 97, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître.

Pourquoi privilégies-tu le crayon, sans encrage ?

Ado, je dessinais avec plume et encre de chine, sans esquisse. Mais quand j'ai découvert le crayon de papier et la possibilité d'effacer, j'ai changé de méthode. Je ne fais pas de storyboard, je trace les grandes lignes avant de les retravailler directement. Dans Je prends feu trop souvent, j'utilise parfois de la gouache et du crayon de couleur. Pour La glace part en morceaux, je me suis concentrée sur le crayon. Un trait au crayon de papier reste très modulable, avec un rendu différent si je trace doucement ou si j'appuie fort. Il y a tout un spectre d'impulsivité dans le trait. Pour les scènes de colère, je peux aller chercher un crayon plus gros et gras. Et puis je travaille tellement par collages, en changeant l'ordre des pages et des cases jusqu'au dernier moment, que cela me prendrait trop de temps en ajoutant les étapes du storyboard et de l'encrage.

Peut-être cherches-tu à préserver la spontanéité de la première esquisse ?

Oui, vraiment. Dans le geste, quand je repasse à l'encre je perds l'essentiel. C'est pareil pour tous les auteurices à qui j'en parle. Ils ou elles regardent leur planche et constatent avoir perdu en mouvement par rapport au crayonné. Quand je remplis un dessin, cela m'arrive parfois d'aller trop loin dans le détail, de trop le finir. Il me faut ensuite le redécalquer pour reprendre seulement les principaux traits. Je ne me pose pas la question en terme de réalisme. Certains de mes dessins d’après photos sont réalistes, mais ils entrent en tension avec d'autres aux proportions bizarres qui le sont beaucoup moins.

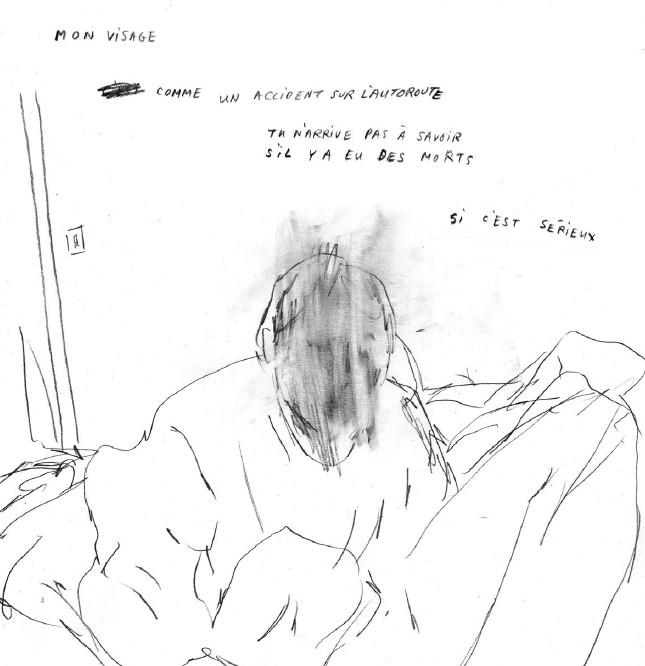

Dans La glace part en morceaux, certains visages sont laissés effacés par des coups de gomme. Pourquoi ?

La première fois que j’ai eu l’idée, j'ai laissé le visage comme ça après avoir essayé de le redessiner quinze fois, sans y parvenir. À force d'utiliser la gomme, ça a laissé une grosse trace sur le papier. J'ai trouvé que cela racontait quelque chose, comme métaphore de l'effacement de soi. Parfois, je laisse des accidents et d'autres fois c'est plus calculé. J'apprends en faisant. Mais je reste toujours très proche des premiers jets. Quand je nettoie mes planches, je laisse souvent des traits qui dépassent, certaines traces de mes doigts sales lorsque cela ajoute quelque chose. C'est difficile de savoir ce que j'enlève et ce que je garde. De cette manière, je m’insère dans l'histoire en tant que dessinatrice.

page 203, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître.

Qui sont les auteurices que tu apprécies le plus ?

Je pense immédiatement à Charlotte Salomon, une peintre à la gouache au destin tragique qui a réalisé le récit Vie ? Ou théâtre ? avant d’être déportée à Auschwitz par les nazis en 1943. Le mouvement de son dessin à la gouache est admirable, avec des formes de plus en plus brusques et spontanées, car elle manquait de temps pour finir son histoire. Niveau peinture, je citerai aussi Nicole Eisenman pour ses tableaux du banal et de l’intime. Et niveau dessin, j’apprécie Chidy Wayne pour ses représentations de mains au graphite. J’aime aussi beaucoup les dessins de paysages jonchés de pylônes électriques de Dominique Goblet. Je pense enfin aux bandes dessinées Frances de Johanna Hellgren et Encore un exemple où la vie est comme ça de Paz Boïra.

Qu’envisages-tu pour la suite, après cette deuxième résidence à la Maison des Auteurs d’Angoulême ?

J’ai plusieurs autres résidences prévues cette année, avant de retourner m’installer à Rimouski, au Québec. J'ai envie de réaliser des récits plus courts, car 300 pages c'est vraiment trop long ! Angoulême a été une étape importante pour moi. Je n'habite pas Montréal, je rencontre rarement des auteurs de BD au Canada. Paradoxalement, c’est à Angoulême que j’ai pu rencontrer la communauté de bédéiste du Québec. Les éditeurs québécois de Pow Pow qui vont éditer La glace part en morceaux m'ont été présentés durant le festival. À la Maison des Auteurs, j’ai aussi pu prendre conscience des strates de privilèges entre les auteurices, certain·es étant bien plus contraint·es que d’autres par des problèmes de renouvellements de titres de séjour, par exemple.

page 123, La glace part en morceaux, Charlotte Gosselin, à paraître.