conversation avec nikita mandryka

[Juin 2018]

Invité d’honneur de la journée d’étude du 25 mai 2018, Nikita Mandryka s’est livré au jeu de l’interview pour évoquer son parcours de Pif à L’Écho des Savanes en passant par Pilote et Actuel, parcours dans lequel les événements de Mai 68 tiennent une place particulière.

Thierry Groensteen — Commençons par une question très générale : comment avez-vous vécu Mai 68 ? Quels souvenirs en gardez-vous ?

Mandryka — Ohlala !... D’abord, je vous dirai que j’ai commencé Mai 68 bien avant. Quand j’étais dans ma petite chambre du quartier du Bon Marché, à Paris, j’étais en train de dessiner le Concombre masqué pour Vaillant, un jour j’ai entendu sortir de la radio la voix d’un type qui chantait d’une façon vraiment étrange, et qui était Bob Dylan. Ça a transformé ma vie ! J’ai senti que je devais suivre cette voix. Dylan inaugurait ce que beaucoup de gens allaient dire et faire en 68. Mais il ne s’agissait pas d’un groupuscule qui voulait acquérir sa liberté collectivement, lui voulait l’acquérir individuellement. C’est à partir de là que j’ai commencé à me séparer de mes copains du quartier latin, qui étaient toujours dans une mouvance politique trotskiste ou maoïste et qui me considéraient comme un pauvre idiot ne comprenant rien à la politique, un crétin. Eux sont allés sur les barricades, pas moi. Je n’ai pas participé. Pour moi, Mai 68 a été la tentative pour chacun d’acquérir une liberté individuelle, de devenir le sujet de son propre désir, en rejetant tout ce que l’État, le système, l’industrie, attendent de nous tous : une vie d’esclave passée dans des bureaux, à produire des marchandises et à les consommer. Quand on est sorti de cette période-là, pendant laquelle le pouvoir avait été complètement dépassé par les événements et le remue-ménage général, le système a repris les choses en main. En effet, j’ai lu à cette époque dans Le Monde diplomatique un article provenant du journal espagnol El Païs, selon lequel les plus grandes multinationales, les plus grands trusts mondiaux s’étaient réunis pour convenir de reprendre la main et de liquider les aspirations de Mai 68. Et de fait, j’ai vu réapparaître dans la presse française des articles faisant l’apologie de l’entreprise, magnifiant les managers ; et j’ai vu les rues se repeupler d’hommes avec le cheveu ras, le costume et l’attaché-case. Les slogans de Mai, comme « Jouissez sans entraves », sont réapparus, mais ont été récupérés par la société de consommation, qui s’est développée comme jamais. Le seul slogan qui a disparu était celui de départ, celui qui disait précisément « Nous ne voulons pas entrer dans la société de consommation ». J’ai bien compris qu’on s’était tous fait avoir.

Parlons plus spécifiquement de ce qui s’est passé dans le monde de la bande dessinée. Nous avons évoqué ce matin Barbarella et des autres albums édités par Losfeld. Est-ce que ce sont des livres que vous aviez lus, à l’époque ?

Oui, tout à fait. Je ne m’en souvenais pas mais il est tout à fait exact que Losfeld a été un pionnier de la bande dessinée d’auteur.

Il y avait eu aussi l’exposition « Bande dessinée et figuration narrative » au musée des Arts décoratifs en 1967. Vous étiez allé la voir ?

Je l’avais vue, et j’avais été enthousiasmé par le travail de Moliterni et son équipe. Il avait pris le parti d’agrandir à très grande échelle des cases, de Hogarth par exemple, et il en révélait la qualité graphique. On voyait que c’était vraiment de l’art. Et personne n’avait remarqué ça avant. On considérait la BD comme un truc pour les gosses, et on ne se souciait pas de la qualité du dessin.

Ces mouvements qui commençaient à agiter le monde de la bande dessinée avaient-il un impact sur votre propre travail ? Vous sentiez-vous encouragé à développer d’autres ambitions ?

Sans doute. Mais mon désir de faire de la bande dessinée était né le jour où mon père avait ramené un Spirou à la maison (nous habitions Bizerte). J’avais été enthousiasmé par ce que je découvrais. Franquin, Morris : je trouvais ça beau. J’étais transporté de joie et j’ai eu envie de créer à mon tour des histoires avec des images. D’abord en copiant ces dessinateurs que j’admirais. Le désir qui est à la source de L’Écho des savanes vient de loin, de l’enfance ! Quand Pilote est arrivé, j’ai bien vu que Goscinny cherchait à faire un journal dans lequel il y avait de la création. Tous les dessinateurs de l’époque rêvaient de travailler à Pilote pour pouvoir être libres de créer.

Quand vous avez créé le Concombre masqué, dans Vaillant, qui allait devenir Pif Gadget, vous aviez l’impression de faire une bande dessinée pour enfants ou est-ce que, en cultivant un humour absurde, vous cherchiez consciemment à toucher un public plus large ?

J’avais d’abord pensé faire du cinéma, et j’avais fait l’IDHEC. Car en plus d’être un grand lecteur de bandes dessinées, j’allais au cinéma tout le temps. Pour moi, c’était la même chose, une seule et même passion. Comme mon père ne me donnait pas beaucoup d’argent pour survivre en tant qu’étudiant, je me suis trouvé dans l’obligation d’en gagner. J’avais rencontré Monzon, qui faisait Group-Group dans Vaillant, et je me suis mis à écrire des scénarios pour lui. C’est comme cela que j’ai mis un pied à Vaillant. J’ai proposé à la rédaction de publier une BD dont je serais l’auteur complet. Et quoi de plus naturel que de reprendre le Concombre masqué, un truc que je faisais pour moi depuis l’âge de douze ans ? J’avais inventé le Concombre en référence à une série que faisait Jean-Claude Forest, Le Copyright (plus tard rebaptisée Le Copirit). C’était une sorte de lézard qui vivait des aventures absurdes dans le désert. J’étais passionné par cette histoire et, quand elle s’est arrêtée de paraître après une vingtaine de numéros, j’ai décidé de la continuer moi-même. Petit à petit le personnage s’est transformé. Et quand je me suis mis à publier, une volonté m’animait : celle de faire quelque chose de totalement original. Car pour moi, la qualité est dans la liberté d’inventer.

Passons à votre période Pilote. Le journal que faisait Goscinny était très œcuménique, il réunissait des auteurs qui venaient d’horizons très divers. Gotlib et vous arriviez de Vaillant, un Jean Chakir était issu des écuries Bayard et Fleurus, d’autres avaient travaillé pour Tintin, Spirou et/ou la World Press, et puis il y avait des auteurs de la bande à Hara-Kiri : Fred, Gébé, Cabu, Reiser. Est-ce que vous aviez le sentiment de former une seule et même famille d’auteurs, ou bien y avait-il des clans différents au sein de l’équipe ?

Goscinny était précisément quelqu’un qui avait ce sens de la liberté de création. Il laissait chacun faire ce qu’il avait envie de faire. Plutôt qu’une addition de groupes ou de chapelles, Pilote était une addition de toute une série d’individualités fortes. Gotlib, Giraud, Greg et moi, nous ne faisions pas la même chose mais chacun faisait ce qu’il voulait et ce qu’il aimait faire. Moi, j’aimais beaucoup Achille Talon, même si c’était très éloigné de ce que je proposais.

Il est important de préciser qu’à cette époque, vous aviez également pris des responsabilités syndicales. Vous étiez entré, comme secrétaire général, au bureau du Syndicat autonome des dessinateurs de journaux (SADJ), qui comprenait également Raymond Poïvet (président), Lucien Nortier (vice-président) et Pierre Legoff (secrétaire adjoint)…

On ne s’est pas réunis par affinités artistiques. Poïvet avait installé son atelier dans une chambre de bonne tout en haut du 10 rue des Pyramides. Gigi et Nortier y travaillaient aussi, et j’y passais souvent. Jusqu’au moment où je leur ai demandé à venir m’y installer pour de bon, parce que j’en avais assez de travailler tout seul chez moi. J’avais constaté qu’à Vaillant, journal qui se disait communiste, les conditions sociales étaient vraiment déplorables. Aucun dessinateur n’avait de sécurité sociale. Quand j’ai su qu’il existait un syndicat qui se battait pour essayer d’obtenir la sécurité sociale, j’y ai adhéré. Et j’ai alors découvert que pour avoir la sécurité sociale, il était nécessaire d’obtenir préalablement la carte de presse. Comme on trouvait qu’ils ne se remuaient pas beaucoup, nous sommes allés à quelques-uns voir les syndicalistes en question, qui nous ont dit : « Ah bon !? Vous pensez qu’on fait mal notre boulot ? Eh bien prenez notre place ». C’est ainsi que le bureau a été renouvelé et que nous nous en sommes retrouvés membres. Nous nous sommes retrouvés confrontés aux mêmes blocages des éditeurs, qui ne voulaient pas faire évoluer la situation en refusant de nous reconnaître comme journaliste, ce qui était nécessaire pour que nous obtenions la carte de presse. Mais plus tard, quand je me suis retrouvé directeur de L’Écho des savanes, j’ai fait en sorte que tous les dessinateurs qui travaillent pour le journal aient leur carte de presse. Et les autres magazines ont été obligés de faire de même !

L’époque où vous avez exercé ces responsabilités syndicales est aussi celle où vous avez adhéré au Parti communiste.

J’ai commis cette erreur. Précisément en mai 68 ! Vous devez savoir que mes parents étaient issus de l’émigration apatride qui avait fui la Russie à la Révolution. Mon grand-père commandait un navire de l’escadre du tsar. Or, ma mère, par volonté de s’opposer à son père, a décidé de devenir révolutionnaire. Et elle m’a mis cette idéologie communiste dans la tête. De sorte que, en 68, j’ai eu l’illusion que la Révolution commençait pour de bon en France. Mais je me suis dit : ce ne sont pas les groupuscules trotskistes qui vont réussir la révolution ; s’il y a un groupe constitué qui peut le faire, c’est le Parti Communiste. Voilà pourquoi j’ai adhéré. Mais après, quand j’ai vu les méthodes employées dans le Parti, j’ai rapidement compris que ces gens-là ne voulaient pas la liberté pour les hommes, mais installer un régime encore pire. À un moment, j’ai été convoqué par les responsables de ma cellule qui m’ont reproché de ne pas travailler assez pour le Parti. Moi, j’avais mon boulot de BD à faire, et je ne pouvais pas passer mon temps à coller des affiches ou à vendre L’Humanité-Dimanche. Quand je me suis rendu compte que j’étais devant un véritable tribunal stalinien, je me suis levé de ma chaise et sans dire un mot me suis barré. Cette démission instantanée a signé la fin de mon adhésion aux idéologies, à toutes les idéologies.

Puisque vous venez de prononcer le mot « tribunal », maintenant que nous avons tous ces éléments de contexte, nous pouvons évoquer cette fameuse réunion qui a eu lieu en 68, au cours de laquelle René Goscinny a été contesté par une bonne partie de l’équipe de Pilote. Cela eut lieu pendant les « événements » – alors que le journal ne paraissait plus parce que les imprimeurs étaient en grève – dans une brasserie, La Rotonde des Tuileries, qui se trouvait juste en dessous de l’atelier de votre atelier commun avec Poïvet et les autres. Vingt-cinq auteurs environ étaient présents lors de cette réunion, parmi lesquels Christin, Cabu, Giraud, Mézières, Gillain, Bilal, Godard, Lob, Reiser et vous-même. Il n’y avait ni Forest, ni Gotlib, ni Poïvet. Si mes informations sont bonnes, vous aviez cherché à prévenir Goscinny de ce qui l’attendait…

Oui. En arrivant à l’atelier, je les avais trouvés tous surexcités : « Goscinny va venir en bas, il faut qu’on descende ». Ils voulaient poser des revendications, et accuser Goscinny d’être un salaud qui les exploitait. Je me suis dit : Mais ils sont dingues ! Il n’est pas du tout cela.

C’était moins sa personnalité qui était en cause, je pense, que tout simplement le fait qu’il était le patron et que, des patrons, personne n’en voulait plus…

Giraud et Mézières – que j’aime beaucoup par ailleurs – étaient les meneurs. Ils étaient aliénés, je pense, par le discours ambiant. Ils prônaient l’autogestion : si le journal était dirigé par un collectif de dessinateurs, on serait vraiment libres ! Donc ils voulaient demander à Goscinny de démissionner de ses fonctions de rédacteur en chef et de leur donner le pouvoir. Quand j’ai compris que ce pauvre Goscinny allait se faire lyncher, j’ai immédiatement téléphoné chez lui pour lui dire de ne pas venir. Mais il était trop tard : il était déjà parti. Et comme les transports ne circulaient plus, il venait à pied, de Neuilly. Il faisait très chaud et je savais qu’il serait en costume et cravate comme toujours, je me suis demandé s’il arriverait vivant ! Enfin, nous l’avons vu arriver, et la réunion a confirmé toutes mes craintes. Ils se sont jetés sur lui comme des hyènes.

Vous vous y êtes exprimé ?

J’ai essayé. J’étais assis à côté de Goscinny. Mais personne ne m’écoutait. Il n’avait pas droit à une défense.

Voici comment Goscinny lui-même, cinq ans plus tard, évoque ce qui s’est passé, dans l’entretien qu’il a accordé à Schtroumpf / Les Cahiers de la bande dessinée (No.22, 4e trim. 1973) : « En mai 68, le journal s’est arrêté pendant trois semaines et tout le monde s’est agité, parce que tout le monde voulait être dans le coup… J’étais pour ma part extrêmement occupé, ma femme accouchant au même moment. Il y a eu une réunion syndicale des dessinateurs, à laquelle je n’ai pas été invité. Aux dessinateurs qui s’en sont étonnés, on a dit que j’étais un “patron”, donc de l’autre côté de la barricade. L’homme à abattre à cause de son succès… Il y a eu une seconde réunion, où j’ai été convoqué, à la suite de laquelle j’ai décidé, non seulement de démissionner, mais aussi d’abandonner ce métier, tellement j’étais écœuré… Et puis, non, on m’a couru après, on s’est beaucoup excusé, et j’ai pas mal réfléchi. J’en avais marre, mais je me suis dit qu’il y avait une occasion de faire quelque chose de neuf. Je les ai tous réunis et j’ai proposé un journal de type nouveau, avec prise directe sur la vie, réunions de rédaction, pages d’actualité, etc… Ils ont tous été d’accord, et on a commencé de faire un journal plus nerveux, en supprimant un tas de choses dépassées…

Oui… je crois que dans un premier temps, il a dit à Jean-Michel Charlier qu’il avait noté les noms des agitateurs et qu’il allait les virer. Mais il n’en fit rien. En tout cas, s’agissant des pages d’actualité, j’ai eu l’impression que les idées que je proposais lors des réunions de rédaction étaient systématiquement refusées. Sans doute parce que je suis plus dans ma folie à moi que dans l’actualité. Dans ma parano, je me suis demandé s’il s’était seulement aperçu que j’avais pris sa défense lors de la fameuse réunion dont nous parlions…

Mais, avant 68, vous n’aviez publié qu’un très petit nombre de pages dans Pilote, vous étiez encore à Pif. Le Concombre masqué n’intègre Pilote qu’après 68. C’est alors seulement que vous devenez un auteur important du journal.

Dans ce cas, mon interprétation est bien à mettre sur le compte de ma paranoïa… (rires)

En tout cas, Goscinny, qui était non seulement co-rédacteur en chef, avec Charlier, depuis 1963, mais avait également le statut de directeur de la publication, va céder sa place de rédacteur en chef dès juillet 1968 à Gérard Pradal…

Oui. C’est lui qui s’est éloigné de nous, en quelque sorte. La confiance n’était plus là, quelque chose s’était cassé.

Parlons maintenant de L’Écho des savanes. Tout le monde sait que c’est à la suite du refus d’une histoire complète du Concombre masqué par Goscinny que vous avez claqué la porte, emmenant dans votre sillage Gotlib et Bretécher. L’Écho va très rapidement porter en couverture la mention « réservé aux adultes », une première dans l’histoire de la presse de bande dessinée française – si l’on excepte certains petits formats. Et chacun se souvient des débordements de Gotlib en matière de pornographie et même de scatologie. Est-ce que L’Écho n’était pas une revue impensable avant 68 ?

Je ne suis pas complètement d’accord avec cette présentation des choses. D’abord, je n’ai pas claqué la porte de Pilote, puisque j’ai continué à y travailler parallèlement à L’Écho. Je n’étais pas en colère contre Goscinny. Il m’avait dit : « Cette histoire, je ne la comprends pas. Et pensez-vous qu’elle sera comprise par un lecteur de Trifouillis-les-Godasses, dans l’Auvergne ? » Il était directeur d’un journal qui vendait 180 000 exemplaires chaque semaine. Ou 120 000, je ne sais plus. En tant que tel, il avait une responsabilité, et il était dans son rôle en refusant cette histoire.

Est-ce que son refus n’était pas motivé par le temps que vous preniez à la raconter, cette histoire sans titre ? Dans L’Écho, elle n’occupe pas moins de 10 pages. Peut-être que si vous l’aviez traitée en 2 ou 3 pages, Goscinny l’aurait passée…

Non. L’histoire occupe 10 pages dans L’Écho parce qu’elle a été redécoupée, avec seulement 6 images par page. Parce que je prenais comme modèle les comics américains édités par les dessinateurs, Zap Comix en particulier. Dans la version proposée à Pilote, il y avait sans doute le double de cases sur chaque planche et donc moitié moins de pages. Donc la raison du refus de Goscinny n’était pas celle-là. Il n’aimait pas cette histoire, tout simplement. Et je comprends très bien pourquoi. Je l’avais faite après avoir lu un livre d’Alan Watts, un auteur alors à la mode, sur le bouddhisme zen. J’étais en analyse à cette époque-là, et ce bouquin m’a révélé quelque chose de très important : pour vivre sa vraie vie, il faut chasser de son esprit toutes les croyances, toutes les idéologies quelles qu’elles soient, toutes les injonctions d’où qu’elles viennent, et on peut alors commencer à être simplement soi-même, c’est à dire à vivre en suivant simplement son désir. C’est le message du Zen et du Tao. J’ai voulu transmettre ce message, à ma manière. C’est pourquoi il était important pour moi de publier cette histoire. C’est pour cela que j’ai créé L’Écho. Je n’ai jamais claqué aucune porte. Je n’avais rien contre Goscinny et je n’ai jamais rien eu contre lui. Au contraire, je l’ai toujours aimé et admiré et je lui suis très reconnaissant d’avoir bien voulu de mon Concombre dans Pilote. Ce qui s’est passé est très simple. Je voulais absolument que cette histoire existe parce qu’elle exprimait un moment très important de mon évolution intérieure et pour qu’elle existe il fallait qu’elle paraisse. Il fallait donc la publier. Alors j’ai pris mes responsabilités et pour la publier j’ai créé L’Écho. C’est aussi simple que ça et voilà simplement toute l’histoire.

Vous avez fait référence aux comix underground. Ils ont été introduits en France par le magazine Actuel, créé en 1970, auquel vous avez été l’un des premiers dessinateurs français à participer.

C’est Actuel qui m’a sollicité. Certainement parce que j’étais un dessinateur, qui, à l’instar des Américains, cherchait à s’exprimer par la bande dessinée.

Peut-on parler d’une influence d’Actuel sur la naissance de L’Écho des savanes ?

Oui. Comme j’étais libre d’y faire ce que j’avais envie de dessiner, ça m’a encouragé à le faire de plus en plus. Par ailleurs j’avais lu un article dans Actuel, qui expliquait comment les dessinateurs américains avaient créé leur propres comics, et comment il était possible de faire de même en France. Je me suis adressé à un imprimeur, qui a accepté d’être payé en trois traites. Et les premiers exemplaires, je suis allé les mettre en dépôt à la librairie Tschann, boulevard Montparnasse. Une semaine après ils m’en ont réclamé d’autres parce que tout était vendu. Alors je suis allé voir les autres libraires. Dès avant de sortir le deuxième numéro, nous avons vu que ça commençait à marcher. Et nous nous sommes inquiétés des conséquences possibles que pouvaient entraîner les pages de Gotlib, qui étaient très hard et pouvaient nous attirer les foudres de la censure. C’est pour cela que, sur le conseil de mon avocat, nous avons ajouté sur la couverture la mention « réservé aux adultes ». C’est lui aussi qui nous a expliqué que nous devions nous constituer en SARL.

La Commission de surveillance instaurée par la loi de 49 n’a, étonnamment, jamais prononcé d’interdiction à l’encontre de L’Écho.

Oui, j’en ai moi-même été très surpris. Qu’est-ce que ça signifiait ? J’ai trouvé ça très étrange. La pornographie et la scatologie étaient donc désormais autorisées ? Eh bien oui, le marché était en train de récupérer ça aussi, de mai 68. Par exemple avec l’introduction des programmes X à la télé.

Selon vous, il ne s’agissait donc pas de l’entrée dans une époque de plus grande permissivité, mais bien d’une récupération, en termes de marchandises, de ce qui auparavant choquait.

Voilà, c’est exactement ce que je pense.

Je ne suis pas certain que ce qui vous apparaît comme un reniement de 68 se soit produit dès 1972. Ne faut-il pas faire aller la période post-68 jusqu’à, au minimum, 74, c’est-à-dire l’élection de Giscard (et, accessoirement, l’année où Pilote se mensualise) ?

Non, pour moi, ça s’est produit beaucoup plus rapidement. En tout cas moi je l’ai vu apparaître bien avant. Dans certains journaux de bande dessinée pour adultes apparus dans les années 70, j’ai eu le témoignage de dessinateurs qui m’ont dit que certains rédacteurs en chef leur ont dit qu’il fallait qu’ils mettent du cul dans leur BD pour que ça se vende, sinon ils ne prenaient pas.

Je vais me tourner vers Bernard Joubert pour qu’il complète éventuellement notre information sur l’attitude de la Commission envers L’Écho des savanes…

Bernard Joubert : Elle relève effectivement du mystère. À l’époque où paraissent les pages de Gotlib dans L’Écho, il existe toujours une forte censure qui s’exerce sur des bandes dessinées érotiques soft. Des pockets Elvifrance dans lesquels on voit seulement des seins et des paires de fesses sont interdits en 1973. Et eux aussi portaient la mention « réservé aux adultes ». Dès les années soixante. En fait, si L’Écho n’a pas été interdit, c’est parce qu’il n’a pas été soumis à l’examen par la Commission. Je ne sais pas pour quelle raison elle n’a pas examiné ce titre. L’eût-elle fait, il est certain qu’elle en aurait demandé l’interdiction. Mais L’Écho des Savanes n’a pas suivi le chemin administratif habituel et a échappé à la vigilance de la Commission pendant des années.

Mandryka : À mon sens, l’aspect comique des bandes dessinées de Gotlib doit être pris en compte aussi. Ce n’était pas dessiné dans un style réaliste.

Bernard Joubert : Cependant Mormoil, titre apparu après L’Écho, et qui était de ton humoristique, sera interdit aux mineurs.

Mandryka : Excusez-moi de vous le dire comme ça mais vous êtes complètement à côté de la plaque.

Ce n’est pas la Commission de Censure qui nous gouverne mais c’est le marché qui gouverne la Commission de Censure et qui nous gouverne tous par-dessus le marché. Voilà toute l’histoire.

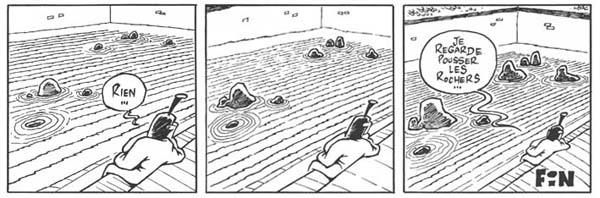

Comment je le sais ? Eh bien, c’est tout simple. Vous oubliez que je suis le Concombre. Et que le Concombre sait. Pourquoi le Concombre sait ? Parce qu’il est arrivé à la Vérité Ultime. Comment ça ? Tout simplement parce que le Concombre végète.

Et si vous demandez au Concombre à quoi il végète, il vous répondra : « Je sais parce que je végète à rien ». C-Q-F-D !

Thierry Groensteen : Ce sera le mot de la fin.

(Propos retranscrits par Thierry Groensteen et relus par Mandryka.)