colorful magic

[Mars 2019]

Noël 2018 : je feuillète les nouveautés au rayon bande dessinée d’une grande librairie bordelaise. Dans mon dos, j’entends un vendeur assurer à une cliente que Moi, ce que j’aime, c’est les monstres repartira du prochain Festival international de la bande dessinée d’Angoulême couronné d’un prix. L’ouvrage figure dores et déjà parmi les meilleures ventes du moment. Un mois plus tard, les 1,5 kilos de magie colorée d’Emil Ferris auront effectivement réussi à ensorceler le Grand Jury et recevront le Fauve d’or du meilleur album de l’année.

Lors de la remise du prix, la femme à la crinière d’argent qui monte sur scène me donne la chair de poule. Ce n’est ni sa chemise noire, ni sa canne en forme de serpent, mais la détermination que je lis dans son regard qui me fait frissonner. Son succès provoque un appel d’air pour toutes les créatrices, les être bizarroïdes et les outsiders qui désespèrent accéder un jour à une reconnaissance officielle. Son adoption par le monde de la bande dessinée internationale, comme Emile Ferris le qualifie elle-même [1], est une chance pour toute la communauté. Accompagnée de ses fantômes, Emil Ferris dédie son prix aux morts comme aux vivants, à son père dont elle porte la médaille protectrice, comme à cette inconnue rencontrée dans un hôpital quelques jours plus tôt. Elle invite le public à croire aux forces spirituelles qui guident les artistes, nous appelle à célébrer les noces du Texte et de l’Image, ces deux divinités qui ont engendré la puissante bande dessinée. Emil Ferris se fiche bien des convenances, sa prise de parole est longue car elle en a gros sur le cœur. On l’écoute patiemment : ce n’est pas si fréquent de voir une sorcière monter sur un trône plutôt que sur un bûcher. Elle est une survivante.

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est son premier roman graphique et un ouvrage salvateur, dans le sens où il a permis à sa créatrice d’arracher une part de lumière à un destin tragique et de se relever d’une grave maladie. Il partage avec Quand vous pensiez que j’étais mort de Matthieu Blanchin ou Vie ? Ou théâtre ? de Charlotte Salomon, le fait d’être né d’une nécessité impérieuse. Construit au fil d’une introspection sans fards, l’histoire nous entraîne au plus profond de l’âme du personnage principal. La part autobiographique est masquée, mais Emil Ferris arrive à mettre en scène des situations dramatiques qui ont la force du vécu. L’ensemble des partis pris formels découlent de cette volonté de communiquer au plus juste un ressenti émotionnel. Par conséquent, l’originalité de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres ne vient pas d’une envie préméditée de renouveler des codes de la bande dessinée, mais de stratégies narratives entièrement consacrées à nous faire ressentir de l’intérieur ce que vivent ses personnages.

Le roman graphique obéit à deux choix narratifs qui se répondent et s’entrecroisent. Le premier consiste à présenter l’ouvrage comme un fac-similé du carnet de dessins de Karen Reyes, l’héroïne et narratrice principale de l’histoire. C’est dans ce carnet qu’elle recopie les couvertures de ses comics d’horreur préférés et, à plusieurs reprises, on la voit dessiner dans ce carnet, allongée sur le sol. À mi-chemin entre le carnet de croquis et le grimoire magique, ce journal intime épingle sur ses pages les membres de la famille, les voisins et les amis de Karen. Il fait ainsi penser au Livre de fées séchées de Lady Cottington de Terry Jones et Brian Froud [2], mais dans lequel aurait dessiné Robert Crumb et auquel une sorcière wicca aurait ajouté quelques recettes à l’attention de jeunes hedgewitches [3]. Cette mise en abîme de l’objet que nous tenons entre les mains à l’intérieur de l’histoire que nous sommes en train de lire, permet de glisser habilement entre différents niveaux du récit, de passer d’une scène fantastique à valeur métaphorique, à la description d’un fait divers à la violence hallucinatoire. L’autre choix consiste à cadrer les dessins au plus près des corps, des mains et des visages des personnages, ce qui donne une impression de promiscuité, accentuant le côté étouffant de la vie de Karen. Les personnages dévisageant le lecteur sont souvent dessinés de face, en portrait ou en plan américain, et il n’est pas rare qu’ils occupent une page entière.

Le lecteur est invité à entrer dans le récit comme on entrerait dans la chambre d’une amie à qui nous rendrions visite. Dès la deuxième page, nous sommes accueillis par un gros plan sur le disque que Karen pose sur sa platine vinyle. Le morceau est un tube du groupe garage The Troggs de 1966 : Wild Thing. On comprend immédiatement que la jeune fille de dix ans qui se transforme en loup garou n’est pas une enfant innocente. Contrairement au personnage de Max dans Where the Wild Things Are de Maurice Sendak [4], cette apparence de loup-garou n’est pas d’un déguisement : Karen est, au plus profond de son âme, cette « chose sauvage capable de faire chanter les cœurs et de rendre tout formidable » [5]. Nous pourrions en déduire qu’elle est une magicienne comme sa mère, mais Karen appartient à la confrérie des monstres, détestée et pourchassée par les terribles Villageois qui n’acceptent jamais ce qui est différent d’eux. Karen est d’ailleurs le seul personnage à avoir des griffes, des dents et des oreilles pointues : on voit immédiatement à sa physionomie qu’elle se sent terriblement seule dans le monde qui l’entoure. En moins de dix pages, nous voilà liés au destin et aux préoccupations de Karen, comme si nous la connaissions depuis toujours.

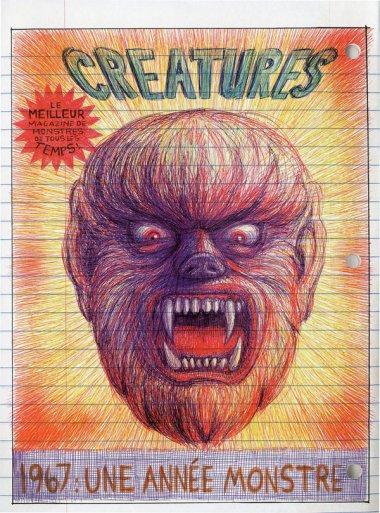

Plutôt que de s’attacher à décrire des lieux, Emil Ferris plante le décor en faisant appel à une large iconographie qui sert à caractériser un contexte culturel et social ainsi qu’à traduire la psychologie de ses personnages. Lorsqu’elle dessine les détails d’une chambre, d’une architecture ou d’un objet, c’est toujours pour évoquer une nouvelle image, nous renvoyer vers un répertoire décoratif ou vers le design d’une époque, évoquant une ambiance ou reflétant un état d’esprit. La référence omniprésente aux pulps et à la fantasy sert à traduire la manière dont Karen se construit un rempart imaginaire contre l’extrême violence de son environnement. Les parodies des couvertures des comics d’horreur comme Creepy [6], Tales from the Crypt ou The Haunt of Fear [7] servent également de transition entre les différentes séquences de la vie de l’héroïne. À chaque nouveau chapitre, ils indiquent au lecteur ce qu’elle imagine à propos de ses proches, de ses amis ou des voisins. En plaçant Karen dans le rôle du monstre-narrateur à la manière des comics d’horreur [8], Emil Ferris nous fait ressentir, sans jamais avoir à l’expliquer, comment son héroïne ne peut se résoudre à accepter l’inacceptable. Si Karen nous relate de terribles faits divers, elle le fait en s’identifiant aux Sorcières et autres Gardiens de la Crypte, qui punissent les idiots et les méchants en tirant, dans l’ombre, les ficelles du jeu.

Parmi les choses inacceptables, il y a la disparition des êtres chers, comme celle d’Anka, la voisine, dont la confession va venir couvrir la voix de Karen sur plusieurs pages. Par moments on ne saura plus vraiment laquelle des deux s’exprime, de Karen ou d’Anka enfant, tant leurs paroles se confondent par-delà la mort. Située au cœur du récit, l’histoire d’Anka nous plonge dans une escalade de situations toujours plus atroces, nous faisant relativiser la dureté des scènes lues précédemment. Le tour de force d’Emil Ferris sera alors de nous faire plonger dans l’horreur la plus funeste en s’attachant à décrire à l’image les ornements baroques des maisons bourgeoises, les formes grotesques de masques vénitiens, la volupté des fleurs d’un jardin ou les doux reflets d’une robe. Ce qui pourrait ressembler au premier regard à un simple bal masqué se révèle être une pure séquence d’épouvante. Cette partie médiane de l’histoire fonctionne comme un retournement : l’hémoglobine dont dégoulinaient les couvertures de pulps ne nous fait plus peur, elle n’est rien face à cette simple tâche de sang, découverte un matin par la jeune Anka sur un lit de la pharmacie où elle est prisonnière.

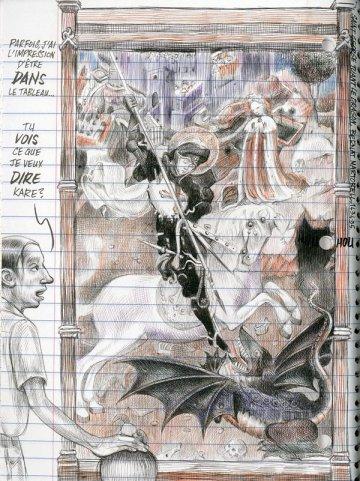

L’iconographie nous renseigne également sur les filiations dans lesquelles se place Emil Ferris : celle des dessinateurs réalistes des studios de la firme EC Comics, comme Graham Ingels, Jack Kamen, Joe Orlando ou Georges Evans, ces artistes-artisans qui s’effaçaient derrière leur travail ; celle du peintre américain Grant Wood, l’auteur du célèbre tableau American Gothic, parodié dans le film The Rocky Horror Picture Show [9] et dont les personnages sont représentés dans la scène d’émeute du cauchemar de Karen ; celle des peintres de l’époque gothique, incarnée par le Catalan Bernat Martorell et son tableau Saint Georges blessant le dragon ; enfin, celle des peintres expressionnistes allemands George Grosz et Otto Dix. Pour Emil Ferris « l’art est l’indice de la magie [10] ».

C’est pourquoi elle plonge ses lecteurs et ses personnages dans un foisonnement pictural qui, pour elle, est le seul moyen de transformer le monde. Vivre pour l’art, vivre dans l’art, permettrait de soigner toutes les blessures. Et comme tout grimoire, Moi, ce que j’aime, c’est les monstres nous révèle comment procéder : on peut pénétrer à l’intérieur d’un tableau en fixant attentivement les zones d’ombre d’une image, on peut passer dans un univers parallèle en imaginant un paysage dans l’iris des personnes que l’on aime. Et on peut même parler aux fantômes après avoir mangé du space cake dans un cimetière ! Tout s’anime chez Emil Ferris, à tel point que l’aura des personnages nous hante encore pendant plusieurs minutes une fois le livre refermé.

Johanna Schipper

[1] « J’ai l’impression d’avoir vécu toute ma vie dans un orphelinat, et qu’un jour des gens sont venus pour m’adopter » : entretien avec Emil Ferris paru dans Libération le 26 janvier 2019.

[2] Brian Froud est un illustrateur britannique de fantasy spécialisé dans les dessins de fées et de farfadets. Le Livre de fées séchées de Lady Cottington a été traduit de l’anglais par les éditions Glénat en 1995.

[3] La hedgewitchery est une pratique de sorcellerie néo-païenne qui s’inscrit dans la mouvance de la Wicca et du New Age.

[4] Where the Wild Things Are, traduit en France sous le titre Max et les Maximonstres, est un livre illustré pour les enfants de Maurice Sendak, paru aux États Unis en 1963.

[5] D’après les paroles de la chanson des Troggs : « Wild thing / Chose sauvage / You make my heart sing / Tu fais chanter mon cœur / You make everything groovy / Tu rends tout formidable. »

[6] Creepy est un magazine d’épouvante américain édité par Warren Publishing de 1964 à 1983, et dont les droits ont été rachetés en 2010 par Dark Horse Comics.

[7] Tales from the Crypt, The Haunt of Fear et The Vault of Horror sont des comics horrifiques publiés par la firme américaine EC Comics de 1950 à 1955.

[8] La Vieille Sorcière, le Gardien de la Crypte et le Gardien du Caveau sont les trois les narrateurs de Tales from the Crypt, The Haunt of Fear ou The Vault of Horror. La légende qui entoure la création de ces comics books raconte que ces monstres ont passé un pacte avec les deux créateurs de ces séries, William Gaines et Al Feldstein, en échange de leurs vies.

[9] The Rocky Horror Picture Show est le film musical culte de Jim Sharman, sorti aux États Unis en 1975 et adapté de la comédie musicale éponyme de Richard O’Brien.

[10] « Emil Ferris, la dessinatrice qui aimait les monstres », sur France Culture le 22 janvier 2019, dans l’émission La Grande Table d’Olivia Gesbert.