traduire les classiques ?

[Juillet 2015]

Nous livrons ici quelques réflexions à bâtons rompus sur la traduction des classiques de la bande dessinée. Il ne faut pas chercher dans nos propos une visée scientifique, et nous ne prétendons nullement être le modèle et le parangon des traducteurs. Il faut lire ce qui suit comme les réflexions d’un honnête artisan de la bulle, en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas deux artisans qui s’accordent sur les finesses de leur métier, de sorte qu’il est à parier que nos aperçus éveilleront chez des collègues chevronnés toutes sortes de protestations.

Ce sont les œuvres d’allure les plus « littéraires » qui nous intéresseront ici, à cause des difficultés considérables qu’elles suscitent, difficultés qui sont accrues plutôt qu’atténuées du fait que des œuvres complexes sur le plan textuel se présentent sous la forme de bandes dessinées. Comme nous sommes spécialisés dans les littératures dessinées anglophones, nous nous appuierons sur l’exemple de deux strips fameux, Pogo, de Walt Kelly, traduit aux éditions Akileos par Philippe Touboule, en 2014, et Barnaby, de Crockett Johnson, traduit par nos soins pour les éditions Actes Sud-L’An 2, et qui est à paraître en octobre 2015. Mais nous ferons aussi quelques allusions à divers autres strips humoristiques, par exemple Nancy (Arthur et Zoé) d’Ernie Bushmiller, traduit par nos soins, toujours pour Actes Sud-L’An 2.

Les classiques américains sont aussi des classiques français

Commençons par une remarque sur les grands strips américains qui peut sembler paradoxale. Ces classiques américains sont aussi les classiques français. Les grands strips des années 1930 sont parus en France, dans la presse enfantine, et ils ont défini rétrospectivement pour les premiers exégètes du médium un « âge d’or » de la bande dessinée ̶ nous dirions quant à nous un « âge classique ». Or les particularités de ces traductions, ou plutôt de ces adaptations, compte tenu de l’époque à laquelle elles ont été faites et du public qu’elles visaient, ont, croyons-nous, habitué le lecteur français à certaines conventions dont, en tout état de cause, le traducteur moderne ne peut pas faire abstraction. La plus frappante veut que les personnages vivent dans des sortes de limbes où France et États-Unis s’interpénètrent. La règle prévaut dès les sunday pages publiées en France dans Dimanche-Illustré au milieu des années 1920, Bicot président de club, c’est-à-dire Winnie Winkle the Breadwinner, et La Famille Mirliton, c’est-à-dire The Gumps. Elle triomphe dix ans plus tard dans les illustrés de « l’âge d’or ». Il suffit d’évoquer le personnage d’Illico (Jiggs dans Bringing Up Father) qui, dans sa version française, La Famille Illico, dans l’hebdomadaire Robinson, vit à New York, dont il assure même la visite guidée à son gendre, mais qui y fréquente un « Café Julot », où ses amis chantent « Tout va très bien, madame la marquise ». Le même principe prévaut après-guerre. Dans Aggie, le strip de Hal Rassmuson publié en France par la SPE, on paie en francs, la page locale du journal où Aggie est à l’honneur est titrée « Notre Paris », alors qu’on se trouve dans l’univers tout à fait typique des teenagers américains, avec leurs bals de fin d’année, leurs visites au drugstore et leurs vieux tacots. La publication d’Arthur et Zoé (Nancy, d’Ernie Bushmiller) dans Télé Poche recyclera un tel univers limbique jusqu’aux années 1980.

On nous rétorquera peut-être que, malgré tout, cette convention fictionnelle d’une sorte de no man’s land franco-américain date un peu, que les lecteurs des bandes précitées appartiennent aujourd’hui au troisième ou au quatrième (ou au cinquième) âge, enfin que la culture américaine est devenue familière à tous en ces temps où on s’empiffre de séries télévisées et où le moindre lycéen traverse l’Atlantique pour quelques centaines d’euros.

Il nous faut préciser en outre ̶ puisque c’est d’eux que nous parlons ̶ que pas plus Pogo (créé en tant que strip en 1948) que Barnaby (lancé en 1942) n’ont été traduits en France à leur époque, et qu’il n’y a donc pas à restituer une version française des personnages dont se souviendraient de vieux fans. Barnaby est, de façon incompréhensible, demeuré inédit jusqu’à nos jours. Les deux premiers recueils américains de Pogo ̶ Pogo, 1951, et I Go Pogo, 1952 ̶ ont été publiés quinze ans après leur parution initiale dans la très démocratique collection « Gag de Poche » aux éditions Dupuis, en 1966 et 1967, traduction et adaptation d’Yvan Delporte. Qui s’en souvient aujourd’hui ? Dans ces conditions, on pourrait faire valoir que le meilleur parti serait de coller à l’original, en expliquant en notes en fin de volume ce qui, parce que spécifiquement américain, demeurerait mystérieux ou impénétrable au lecteur français. En effet, ces volumes de strips se présentent, y compris dans leur version française, comme des éditions scientifiques, avec appareil critique (c’est là une innovation des intégrales américaines lancées dans les années 2000).

Une telle position nous paraît, pour parler brutalement, empreinte d’une certaine naïveté. Pour commencer, la confusion des aires culturelles est pour ainsi dire immanente à toute traduction. Produirait-on la traduction la plus littérale et la plus soucieuse de la culture américaine, avec un appel de note à l’apparition de chaque élément typique de l’environnement local (bal du lycée, drugstore, vieux tacot), on se retrouverait toujours devant ce paradoxe d’un univers fictionnel dans lequel des personnages américains se trouvent inexplicablement s’exprimer en français. Cette considération, qui peut passer pour théorisante, devient pour le traducteur tout à fait concrète puisqu’elle l’oblige à des arbitrages constants, la situation la plus épineuse étant naturellement la présence dans l’original d’un locuteur... français ! Comment, dans Pogo, faire dire à la moufette française Miss Hepzibah Mamzelle « Ah, je suis enchantée », alors que c’est ce qu’elle dit dans le texte original ? Yvan Delporte, dans la collection « Gag de Poche », faisait de la jeune personne une élégante Italienne, la signorina Ragazza, ce qui permettait de conserver, moyennant cette transposition, l’exotisme et les parlures décalées de l’ensorcelante créature. Nous laissons découvrir au lecteur de la version parue chez Akileos comment le traducteur s’est débrouillé.

Humour et familiarité

Un autre facteur vient compliquer les choses. Les bandes dont nous parlons ici sont humoristiques (la traduction des strips américains d’aventures réclamerait un développement séparé). Or l’humour, qu’il soit langagier, qu’il repose sur le comique de caractère ou sur le comique de situation, ou bien encore qu’il mélange tout cela, fait fond sur la connivence avec le lecteur, qui « pige » instantanément le jeu langagier, le ridicule d’un personnage, le burlesque d’une situation. Il faut donc que tout, dans l’univers fictionnel, paraisse immédiatement familier. Sitôt que le lecteur a l’impression de ne plus « suivre » parfaitement, il se renfrogne, comme le convive d’une fin de banquet qui, entendant une histoire drôle, n’en comprend pas la chute. Ce facteur amène à prendre parti très fermement dans la querelle qui oppose les traducteurs depuis des temps immémoriaux ̶ respect de la lettre vs. respect de l’esprit ̶ en faveur de ces derniers.

Cette marge d’autonomie du traducteur n’est guère contestable en ce qui concerne les jeux de mot, ou plus généralement les jeux langagiers, où l’on est bien obligé d’user de sa discrétion. Le traducteur est alors auteur à part entière et le fait de piocher dans le même champ sémantique que l’original est le maximum qu’on puisse exiger de lui. Comment traduire la vantardise de Pogo, qui promet de battre Albert à plates coutures aux dames : « I is yo’ Waterloo eyville slugger » ? Le traducteur du volume paru chez Akileos a rendu : « C’est l’heure de ton waterloo-morne-plaine. »

Même ainsi, tenter de coller au gag original peut s’avérer contre-productif. Un insecte a enfoncé ses mandibules dans la queue de Pogo. Albert l’alligator le détache en brandissant la menace d’une paire de ciseaux. L’insecte se voit conseiller alors par un mille-pattes de demander une « severance pay », soit des indemnités de licenciement (le jeu de mot est sur severance : le fait de sectionner). Cela est traduit : « Réclame ta prime de coupe budgétaire », ce qui, à bien réfléchir, convoque un lexique de droit du travail (la prime salariale) et de finances publiques (la coupe budgétaire), mais ne signifie pas grand chose (l’idée de prime et celle de coupe budgétaire sont a priori antinomiques). Il eût été plus simple de « réclamer une indemnité de rupture », ce qui traduisait après tout le gag original, au prix d’une infidélité (on perdait l’idée de coupure).

Nous paraît de même trop littérale, dans Pogo, la restitution du jeu de mots entre un nom propre, Adam, qui est celui d’une famille d’insectes, et l’Atome, c’est-à-dire la bombe atomique (compte tenu de l’accent du Sud des protagonistes, les deux mots ont, dans l’original, à peu près la même sonorité). Le traducteur a rebaptisé les insectes la famille Athaums, ce qui ne fait guère de sens du point de vue onomastique, car on chercherait en vain un tel nom dans le Sud des États-Unis. Nous nous serions pour notre part arrangé pour faire dire aux insectes qu’ils revenaient « at home », qu’ils se trouvaient bien « at home » ou quelque invention semblable. Le respect de la vraisemblance est ici, à notre avis, le point essentiel, et il faut éviter de donner l’impression qu’on a cherché quelque équivalent à un original que le lecteur n’a pas sous les yeux mais dont il devine l’irritante présence.

Quand la référence ne dit rien au lecteur

Les choses se compliquent encore en cas de références culturelles ésotériques. La traduction de Barnaby nous a posé à cet égard des problèmes épineux du fait que les allusions du très hâbleur monsieur O’Malley, le parrain-fée de Barnaby, étaient souvent ̶ pour ne pas dire le plus souvent ̶ impénétrables pour un Français. Compte tenu de ce que nous venons de dire sur l’univers composite franco-américain, nous n’avons pas hésité à donner parfois les allures d’un vieux parisien à M. O’Malley, personnage qui se présente par ailleurs volontiers comme un homme du monde et un cosmopolite.

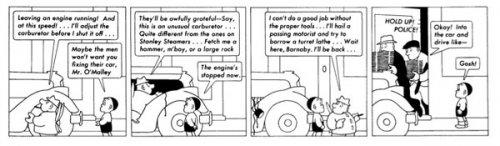

Voici un exemple. Le parrain-fée de Barnaby découvre une auto dont le moteur tourne à l’arrêt. C’est celle de gangsters, qui ont laissé tourner l’engin, pendant un hold-up. O’Malley veut régler la carburation, dans un souci d’épargne (on est passé à l’économie de guerre, et l’époque est aux restrictions), et, comme il se doit, il rend l’auto inutilisable, ce qui fera échouer le braquage. Or notre touche-à-tout confesse sa perplexité en trouvant le carburateur « quite different from the ones on Stanley Steamers ». Personne ne sait ce qu’est un Stanley Steamer. Traduire : « Tiens, drôle de carburateur... très différent de celui des automobiles à vapeur Stanley » est précisément le genre de traduction qui « tue » le gag en glosant le texte et en rappelant inopportunément au lecteur à quel point l’univers fictionnel lui est étranger. Nous avons traduit : « Tiens, drôle de carburateur... Très différent de la Léon Serpollet à vapeur... » La Léon Serpollet a réellement existé, la référence à un tacot à vapeur est parfaitement claire pour le lecteur, elle fait image, la saveur et la drôlerie de l’original sont maintenues, moyennant cette simple substitution.

On nous objectera certainement que les fameux appareils critiques dont sont munies les éditions de strips classiques suffiraient à parer tout écueil. Cependant notre lecteur déconcerté par l’automobile à vapeur Stanley aurait beau aller voir dans la note en fin de volume de quoi il est question, lorsqu’il reprendrait sa lecture du strip, il n’aurait plus envie de rire. Il comprendrait intellectuellement quel était le trait d’esprit, mais cela s’arrêterait là. Dans ces conditions, le risque est grand que la lecture des strips ne se transforme subrepticement en autant d’invitations à aller lire des sortes de notices Wikipedia en fin d’ouvrage.

Ce souci de lisibilité nous a amené parfois à substituer à la référence originale une autre référence anglophone moins ésotérique. Par exemple, l’allusion à deux entertainers, « Bob Hope et Bing Crosby », remplace celle à « Bob Hope et Kay Kyser » (qui obligeait le lecteur à recourir aux notes pour savoir qui était Kay Kyser). Autre exemple d’adaptation subtile, une note manuscrite dans la poche de M. O’Malley est ainsi libellée dans l’original : « Bramble Bug ̶ Aqueduct - to win 2$ ». Personne n’associe spontanément Bramble Bug à un cheval ni Aqueduct à... un hippodrome. Nous avons traduit : « Uranie gagnante » et « hippodrome de Belmont Park » (Belmont Park et Aqueduct sont deux hippodromes new-yorkais exploités par la même société). Il importe que le lecteur comprenne immédiatement en lisant le contenu de la note que M. O’Malley est un enragé turfiste, ce qui complète son portrait de personnage demi-louche, traînant dans les bars et sur les champs de course. Certes le lecteur n’est pas idiot et s’il lit « deux $ sur Bramble Bug hippodrome d’Aqueduc » ou « Aqueduc, 2 $ Bramble Bug gagnant », il trouvera par raisonnement qu’il est question de pari hippique, mais précisément, la ratiocination lui donnera l’impression qu’il doit courir pour attraper le sens, et il reste toujours, pour le lecteur qui n’est pas familier des champs de course de l’arrondissement de Queens, le frottement de cet hippodrome bizarrement désigné comme un aqueduc.

Pour clore sur cette question ̶ et ici nous assumons une intervention « forte » ̶ , nous n’avons pas maintenu dans notre traduction de Barnaby la nomenclature du panthéon féerique irlandais, leprechaun (lutin cordonnier, couvant un trésor), banshee (esprit hurleur), little men (« petits hommes », désignant les « fées » irlandaises), et leur avons substitué des elfes, des lutins et des farfadets génériques, plus familiers à un Français. Ce faisant, nous avons tablé sur la persistance d’une culture féerique française, depuis le conte de fées mondain de Mme d’Aulnoy et Charles Perrault jusqu’aux fées romantiques des Nodier, Ségur, Sand, etc., en passant par le conte de fée précieux de Mlle Lhéritier, Mlle de La Force, Mme de Murat, le conte de fée moraliste de Mme de Villeuneuve, Mme Leprince de Beaumont, etc. Au surplus, le lecteur érudit comprendra très bien que Launcelot McSnoyd est un farfadet celtique (savetier et gardien de trésor, autrement dit un leprechaun), de sorte que la référence ne sera nullement perdue pour les connaisseurs. Mais il importait surtout de ne pas heurter l’immense majorité du public avec une référence incompréhensible pour lui.

La bulle entre oralité et plasticité

Les bulles des bandes dessinées se situent du côté de la réplique « vivante », comme des répliques de théâtre ou les dialogues d’un film. Mais le texte est par ailleurs un élément matériel, qui fait partie de l’esthétique générale du strip. La forme de la bulle participe du geste traceur, et on reconnaît très bien les bulles de différents dessinateurs. Quant au texte lettré dans la bulle, compte tenu de la surface qu’il occupe, il donne largement sa physionomie à la case.

Dans la perspective d’une traduction, ces considérations deviennent toutes concrètes. Ainsi, quand la bulle épouse le contour des mots qu’elle contient (ce qui est le cas dans Nancy ̶ autrefois Arthur et Zoé), comme par définition les mots ne sont pas les mêmes en français, on se retrouve avec une bulle à hernies. Certes, nous dira-t-on, le maquettiste peut la réduire, mais cela signifie qu’il épouse le coup de plume du dessinateur. On est déjà dans le pastiche.

La bulle est aussi un lit de Procuste, car le texte français doit se conformer à l’espace de la bulle où il s’inscrit, ce qui n’est pas sans poser problème quand on sait que le texte original est en général plus court d’un tiers que la traduction française. La pire des solutions en cas de texte trop long consiste à baisser le corps du texte pour le faire tenir dans la bulle. Mieux vaut agrandir légèrement la bulle en veillant à ne pas déséquilibrer le dessin. Il arrive aussi que le texte traduit, par le jeu des expressions idiomatiques, soit plus court que l’original anglais, et dans ce cas, la bulle sera discrètement rabotée, ce dont le lecteur ne se rendra compte que s’il compare la traduction à l’édition originale.

Comme ces interventions doivent être réduites au maximum, par respect de l’œuvre et à cause de leur complexité, la solution passe en réalité par un arbitrage entre taille de la bulle et quantité de texte. Il n’est pas interdit d’user de subterfuges. Tout traducteur de bande dessinée sait que « mais » occupe moins de place que « cependant » (pour traduire however). Dans l’autre sens, la nature orale de la bulle permet de jouer sur les petits mots à fonction « phatique », comme disent les linguistes, en mettant par exemple des « ah, tiens ! » à la place des « tiens », pour allonger un peu une ligne trop brève.

Sa nature orale signifie que la bulle porte les voix, les dialectes ̶ et les idolectes ̶ des personnages. Dans Pogo, les personnages s’expriment dans la langue populaire du Sud (Southern American English), qui est, pour des raisons historiques évidentes, proche de la langue des noirs (African American Vernacular). Ou plus exactement ils s’expriment dans une version « plus vraie que vraie » de la langue du Sud, reconstituée par Walt Kelly. Le traducteur français de l’édition Akileos a choisi de rendre un parler paysan, pas différent au fond de celui des paysans du Dom Juan de Molière, par l’élision (« ‘Jour » « vous aut’ » « les p’tits »), par le redoublement du sujet (« Quand vous aut‘ vous »), par l’argotisme (« ben »), tout cela se combinant (« Quand vous aut’ les porc-épics vous voulez faire un câlin à vos p’tits’, ben comment faites-vous ? », pour traduire « When you porkypines wants to hug you children ̶ how you manages it ? »

Le traducteur n’a pas hésité d’autre part, dans un souci de fluidité, à supprimer les éléments les moins familiers au lecteur. « There go the only baritone worm in Goochie County » devient « Voilà bien le seul ver baryton de la région ». « Darker nor a coal bucket » devient « noir comme dans un four », plutôt que « noir comme un seau à charbon » qui paraît artificiel à un lecteur français. « The water should be near your eye briars » (pour eyebrows) devient « le niveau de l’eau doit approcher celui de tes yeux », et non « celui de tes sourcils », la présence de ces « ronces d’yeux » (eye briars), dues à une prononciation grasseyante, décourageant le traducteur le plus ingénieux.

Personnage et comique de caractère

Faut-il traduire les noms des personnages ? C’est ici que l’héritage des versions anciennes s’avère le plus pesant. Les Français de France (mais pas les Belges) connaissent Nancy et Sluggo, dans le strip d’Ernie Bushmiller, sous les noms de Zoé et d’Arthur. D’un autre côté, on peut contester à Cino Del Duca, éditeur de L’Intrépide, Modes et Travaux et Télé Poche, la qualité d’éditeur classique et décider que Nancy, très apprécié par l’intelligentsia américaine en tant que strip minimaliste, doit conserver chez nous son nom original. (Tel est précisément le parti que nous avons adopté.) Dans le Pogo des éditions Akileos, les noms propres de Pogo, Albert, Howland le hibou, ne posent pas de problème particulier au traducteur. Porkypine le porc-épic est systématiquement appelé Porky, qui, dans l’original, est plutôt son diminutif. Le rat musqué Deacon Mushrat, qui s’exprime dans un lettrage gothique, devient l’aumônier, plutôt que le diacre (Yvan Delporte en avait fait un procureur). Wiley Cat devient chat rusé, ce qui est peut-être une traduction un peu trop littérale, le nom du personnage perdant son caractère distinctif. Seminole Sam devient Sam Séminole. (Mieux vaudrait sans doute Sam le Séminole, de même que, dans Tom Sawyer, Injun Joe devient Joe l’indien.) Curieusement, d’autres noms qui renvoient à un référent animalier a priori opaque ne sont pas traduits. Miss Rackety Coon demeure elle-même. C’est plutôt l’hétérogénéité des solutions adoptées qui peut ici soulever la critique que ces solutions elles-mêmes.

Le plus difficile cependant, en ce qui concerne les personnages, est de rendre leur caractère à travers leurs parlures. Dans un strip célèbre de Pogo, Howland Owl fait à Porkypine la visite guidée d’un daily strip en feignant que celui-ci est humoristique per se, du fait même de ses éléments formels : la date, hilarante, la mention du copyright, désopilante, la signature du dessinateur, irrésistible. Le gag est extrêmement drôle en soi, mais il gagne encore considérablement du fait que Howland s’exprime dans un idiolecte savamment désuet, qui le caractérise comme l’élément intellectuel d’un patelin de bouseux (« I better show you thru one of these rigadoons... Now the first bit of convulsive waggery is the date »). Comment un rigaudon peut-il désigner un daily strip, celui-ci fût-il appréhendé comme une performance burlesque ? Comment traduire convulsive waggery ? (Littéralement : un badinage qui fait qu’on se convulse de rire.) Pour ajouter à la difficulté, Porkypine réagit comme une sorte d’arbitre, en étalonnant le degré d’humour atteint ( A true guffaw there, possibly a boffola ») (un éclat de rire, peut-être un rire à gorge déployée).

Nous laissons le lecteur découvrir sur pièce comment le traducteur s’est débrouillé, mais il est évident que toute idée de littéralité est ici exclue et qu’il importe de faire parler un type humain, incarné, enraciné dans son milieu.

Nous avons dit plus haut que, dans notre traduction de Barnaby, nous avons parfois substitué aux références de M. O’Malley d’autres plus familières au lecteur français. Mais l’important était, ici aussi, de respecter le mode de pensée, la façon de parler et la façon d’agir du terrible hâbleur. M. O’Malley, confronté à un sujet, une personne, un objet, un lieu, un événement quelconque, débite par réflexe des références à la culture populaire, références qu’il s’attribue, ou auxquelles il s’associe, de façon à se donner le beau rôle. Exemple, l’évocation du Yukon (strip du 19 décembre 1942) amène automatiquement M. O’Malley à faire allusion à « Dan McGrew » (référence à la ballade de Robert Service, « The Shooting of Dan McGrew »), en racontant naturellement qu’il était présent, lui, O’Malley, dans le saloon au moment du duel fatidique raconté dans la ballade. Revoilà le problème habituel. La ballade est inconnue chez nous, ou connue seulement par des allusions obliques (The Shooting of Dan McGoo est un dessin animé de Tex Avery, avec Droopy dans le rôle titre). Nous avons substitué à Dan McGrew une référence transparente à Charlie Chapin dans La Ruée vers l’or, en faisant dire à M. O’Malley qu’il avait bien connu le petit prospecteur. Notre personnage fonctionne donc « en mode O’Malley », mais dans un horizon référentiel familier à un lectorat français du début du XXIe siècle. Après tout, que M. O’Malley se vante d’avoir assisté à la révolvérisation du prospecteur Dan McGrew ou qu’il prétende avoir bien connu le petit prospecteur à canne qui mangeait ses chaussures, le résultat est le même. L’important est de respecter la fidélité dans le portrait moral du personnage, et non dans telle référence encyclopédique.

Précision encyclopédique et ton juste

Puisque nous parlons d’encyclopédie, il est peut-être utile de préciser que les ressources en ligne n’ont pas rendu plus aisée la tâche du traducteur. Certes il est plus facile de saisir un mot dans un moteur de recherche (ou dans un champ de recherche sur une encyclopédie en ligne) que de manipuler les volumes et de tourner les pages d’un dictionnaire ou d’une encyclopédie. Le problème, c’est qu’on ne traduit pas plus vite. On arrive seulement de façon plus rapide à un résultat insatisfaisant.

En particulier, la ressource encyclopédique entraîne une nette tendance à coller au texte. Dans Pogo, quand Seminole Sam et Wiley Cat veulent manger Pogo, ils l’invitent à déguster une « tourte aux panais et à l’opossum ». Panais traduit indiscutablement parsnip (c’est d’ailleurs à l’évidence le même mot). La traduction est inattaquable du point de vue botanique (les deux mots désignent Pastinaca sativa). Seulement, elle pose un problème du point de vue lectural, parce que la langue d’un pays est attachée à la cuisine de ce pays, et que nul en France, en dehors des jardiniers amateurs de légumes anciens, et de quelques cuisiniers tout aussi archaïsants, ne sait ce qu’est le panais, alors qu’en pays anglophone le parsnip entre dans le ragoût ou le pot-au-feu et accompagne le rôti du dimanche. En pareil cas, nous n’aurions pas hésité pour notre part à jouer sur la proximité entre le panais et son cousin, la carotte (ni les Romains ni notre moyen-âge ne les distinguaient bien), et à proposer une tourte aux carottes et à l’opossum, l’objectif étant, ici encore, d’éviter l’impression agaçante de rémanence d’un texte original.

Un correcteur tracassier de notre traduction de Barnaby nous avait fait remarquer qu’en anglais des États-Unis robin désignait non le rouge-gorge, mais le merle (comprendre : le merle d’Amérique, Turdus migratorius, qui ressemble, en plus gros, à un rouge-gorge, Erithacus rubecula). Ce n’est pas dénué de bon sens, puisque Barnaby se passe aux États-Unis, mais, pour commencer, le mot apparaissait dans une référence à un nursery rhyme ̶ ou à une ballade ̶ britannique, Babes in the Wood. En second lieu, même dans le dictionnaire américain Merriam Webster, l’identification du robin comme « a large North American thrush » n’est qu’un sens deux. Enfin ̶ et c’est le point essentiel ̶ un lecteur français, si on lui parle d’un merle, imaginera un oiseau noir à bec jaune. Appeler au respect d’un ornithologiquement correct, sous prétexte qu’un petit Américain, quand il voit sur la branche un petit oiseau au poitrail rouge, voit un Turdus migratorius et non un Erithacus rubecula, et qu’un Turdus migratorius, techniquement, c’est un merle, c’est rechercher l’imbroglio. Robin est resté rouge-gorge, l’allusion au nursery rhyme étant éclairée en note.

Harry Morgan