Résilience et résistance : Alootook Ipellie, un artiste engagé

[avril 2025]

Lors de la 51e édition 2024 du FIBD, le Canada était à l’honneur. Auteurs canadiens, québécois, mais aussi autochtones étaient mis en lumière à travers des conférences, des affichages au sein du centre-ville et une scène entièrement dédiée au Canada. Dans ce contexte-ci, nous avons jugé pertinent de nous intéresser de plus près à Alootook Ipellie, un artiste canadien Inuit né en 1951.

Originaire d’Iqaluit sur l’île de Baffin, il a dédié son art à la vulgarisation et la dénonciation des bouleversements climatiques, culturels et sociologiques touchant les Inuit. Polyvalent – poète, illustrateur et auteur – il explique que son but est de vulgariser notamment les initiatives politiques de l’État à son lectorat Inuit (voir Interview with Alootook Ipellie (2005), 2019). Décédé en 2007 à 56 ans, un âge malheureusement représentatif de la qualité de vie de nombreux Inuit, Ipellie laisse derrière lui une œuvre engagée, critique des changements sociétaux au Canada. C’est pour cette raison que nous avons choisi de mettre en avant cet artiste, afin de parler de son engagement en tant qu’Inuit, mais aussi des thématiques qu’il a pu partager à travers certains de ses dessins satiriques et bandes dessinées courtes. Dans cet article, nous allons voir comment Ipellie utilise les codes de la bande dessinée et de l’humour satirique pour parler des bouleversements culturels et environnementaux qui touchent le Nunavut. Nous avons jugé pertinent de commencer par une courte introduction à l’art inuit, puis dans un second temps, d’analyser un corpus d’œuvres principalement satiriques afin de comprendre de quelle manière l’artiste s’approprie une forme artistique allochtone pour faire entendre sa voix et construire une critique sociétale propre à une minorité ethnique.

Introduction à l’art inuit

L’art inuit au sens large trouve son origine dans la colonisation. Il s’est d’abord développé dans un but lucratif étant donné de la pauvreté extrême dans laquelle les familles, dont celle d’Ipellie, se sont trouvées après avoir été forcées à la sédentarisation. De nombreux Inuit ont été contraints de se convertir à l’art, notamment la sculpture, le tissage, ou encore la broderie (Ipellie, 1993, p.xiii), qui ont eu un succès international à partir de la moitié des années 1940 (Maire, 2014). Ipellie suggère d’ailleurs que si de nombreux Inuit se sont intéressés aux pratiques artistiques, c’est premièrement car tous les outils utilisés pour leur survie ou leur quotidien étaient manufacturés, prédisposant la population à une certaine habileté et précision, utiles à la confection d’objets artisanaux ayant une qualité artistique. L’auteur affirme donc qu’en faisant preuve de résilience, ils ont pu adapter l’artisanat traditionnel à la demande artistique contemporaine (Ipellie, 1993, p.xv).

Appropriation d’une forme d’art occidentale pour une critique sociétale

Le travail graphique d’Ipellie se compose majoritairement de strips ou d’illustrations de presse (ou cartoons), et respecte principalement un format classique : des cases au format régulier qui se succèdent, créant une histoire séquencée courte. Il a également travaillé sur des projets de bandes dessinées grand format dont Nuna and Vut ou Ice Box (Csonka, 2005). Malgré le format classique utilisé par l’artiste, son style se démarque : grâce à son tracé noir précis parfois agrémenté de trames réalisées à la main, des hachures ou des pointillés rappelant les gravures Inuit, nous retrouvons à travers ses œuvres une réelle identité artistique. Son travail se caractérise également par le noir et blanc, l’absence de couleurs, qui pourrait être une démarche économique afin d’être publié dans les journaux au-delà d’un choix artistique. Le fond de la page laissé blanc est récurrent, faisant office de neige, de glace, ou de banquise, laissant la place à l’immensité du paysage souvent minimaliste. Tous ses personnages Inuit adoptent à quelques détails près toujours la même apparence (parkas à la capuche pointue, moufles, bottes épaisses), créant un vocabulaire graphique propre à l’artiste. L’utilisation de l’alphasyllabaire inuktitut (l’inuktitut est un terme faisant référence au groupe de langues parlées par les Inuit de l’Est du Canada) est aussi un élément central dans beaucoup de ses œuvres qui bien que traduites en anglais au sein du même phylactère, permettent d’affirmer une appartenance linguistique.

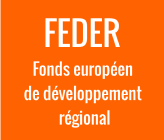

Fig. 1 — Shaman. Sans date. Stylo et encre sur papier. 25 × 38 cm. Série National Harpoon © Alootook Ipellie

Nous y voyons un shaman sous la forme d'une chouette polaire se transformer en humain faisant la rencontre d'un prêtre. Dans ce strip, nous constatons la cohabitation de l'anglais et de l'alphasyllabaire inuktitut au sein de phylactères ou flottant à travers les cases avec un jeu de mouvement accompagnant la transformation du shaman.

Nous supposons alors que la traduction systématique était faite de manière à toucher un plus grand lectorat, sachant que toutes les personnes Inuit ne lisent pas l’inuktitut. De plus, l’intégration de l’alphasyllabaire inuktitut montre une transition vers une transmission des savoirs à l’origine orale (Csonka, 2005) vers l’écrit, à travers des séquences illustrées.

Nouvelles technologies, vers le déclin d’une culture ?

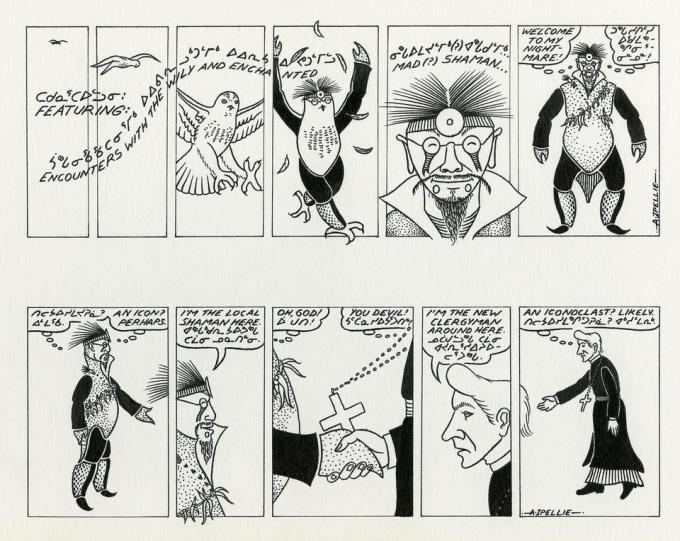

Fig. 2 — Well, Brother, That’s Progress! 1976. Alootook Ipellie. Collection privée : Marjorie et Michael P.J. Kennedy, Vanscoy, Saskatchewan (Photo : Justin Wonnacott).

L’évolution technologique illustre communément les sociétés dites avancées, et est ici tournée en ridicule, la motoneige étant en panne au grand malheur du personnage de gauche. Au contraire, les traîneaux, ou qamutik, tirés par des chiens ne tombent pas « en panne ». L’autre personnage au centre s’en moque ouvertement en lançant “Well, brother that’s progress !” [Eh bien, c’est du progrès mon frère !]suscitant l’agacement du propriétaire du véhicule motorisé, répondant ce qui semble être une insulte. L’image de la motoneige est une métaphore de la société de consommation et de l’acculturation des peuples nordiques, faisant office de métaphore d’assimilation culturelle et de la société capitaliste. Elle incarne le supposé progrès issu des nouvelles technologies importées qui se traduit ici par de nouvelles problématiques, impliquant de savoir réparer le véhicule, ou encore d’acheter des pièces de remplacement.

L’objet de la télévision fait également office de symbole de ces progrès technologiques importés et imposés. La télévision apparaît d’ailleurs dans plusieurs autres cartoons de l’artiste, c’est pourquoi nous allons dans un premier temps aborder Theidiot box is here…, et dans un second temps Long Saturday Afternoon. La télévision est un symbole fort lorsque nous parlons de l’acculturation des Inuit. Cet objet a intégré les foyers autochtones très rapidement après la colonisation du Nord par ce qu’Ipellie appelle les “assimilators” (Ipellie, 1993, p.xii) ou assimilateurs, faisant référence aux administrateurs présents dans les réserves ou les villages.

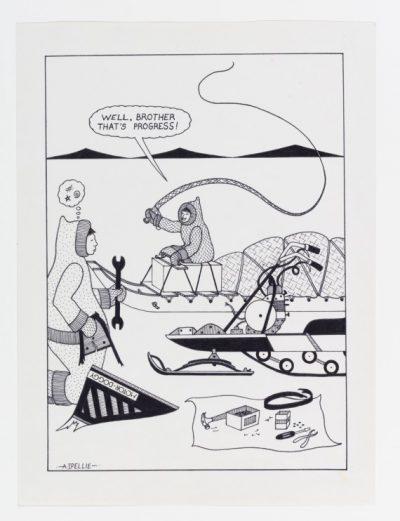

Fig. 3 — The Idiot Box Is Here. Mai 1975. Encre sur papier. 26,82 × 20,96 cm © Alootook Ipellie

Ce phénomène est représenté dans l’illustration par de nombreux igloos affublés d’une antenne satellite, ainsi qu’une télévision en premier plan surmontée d’une antenne d’où sortent des ondes. L’igloo illustre la tradition inuit, en opposition avec la « modernité » de la télévision. Cette dernière est considérée par certains comme une arme d’acculturation dans le génocide culturel autochtone au Canada, les programmes ne montrant à l’origine presque exclusivement des émissions présentées par de présentateurs blancs, d’âge moyen, issus principalement de classe sociale aisée, et parlant seulement anglais ou français. En prenant en compte le titre du cartoon, nous comprenons clairement que l’auteur établit une critique de ce phénomène envahissant les villages du Nord, pouvant être considéré comme abrutissant. Ceci est encore plus visible dans l’illustration nommée Long Saturday Afternoon. Nous pouvons ajouter la manière dont l’auteur semble pointer du doigt ceux qui adhèrent aux programmes diffusés, montrant une personne Inuit, le visage rivé sur le post télévisé, négligeant son entourage. Quelqu’un hors du cadre appelle le personnage central mentionnant un “muk-tuk TV dinner”, rappelant les plateaux repas mangés devant la télévision des familles Nord-américaines, cette fois avec une dimension autochtone, le muk-tuk étant de la viande de baleine ou de béluga congelée, typique des plats traditionnels inuit. Nous constatons donc ici que les habitudes changent au sein des foyers allant jusqu’à la manière de manger des plats traditionnels.

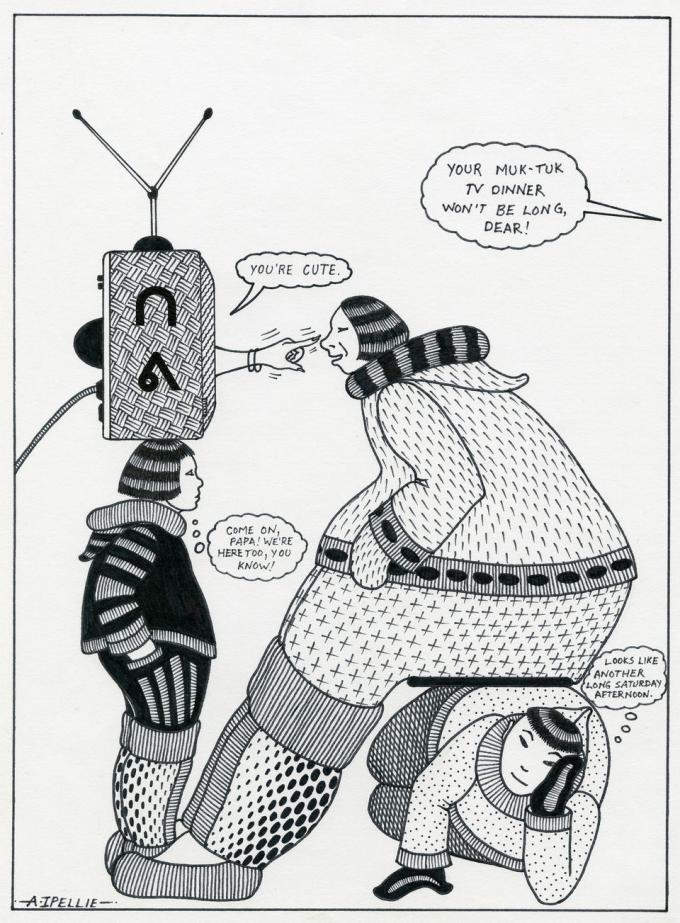

Fig. 4 — Long Saturday Afternoon. Sans date. Encre sur papier. 27,31 × 20,64 cm © Alootook Ipellie

L’objet est cette fois-ci personnifié en femme, reconnaissable par une main manucurée et agrémentée de bijoux jaillissant de l’écran, charmant le spectateur en lui disant qu’il est « mignon » (“You’re cute”). L’auteur diabolise alors cet objet représentant le mal qui envahit les communautés, perturbant les habitudes traditionnelles, l’ordre familial, et modifiant le paysage de manière durable.

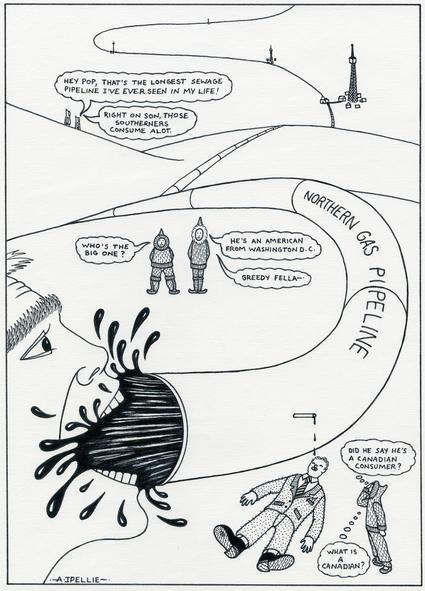

Pour continuer, l’auteur aborde un phénomène toujours d’actualité au Canada : le pillage de ressources naturelles sur les territoires autochtones. Dans le cartoon Northern Gas Pipeline, nous voyons une pipeline qui traverse l’image en son centre de haut en bas, finissant dans la bouche d’un homme blanc américain dont le profil est proportionnellement démesuré par rapport aux autres personnages. Le Canada, symbolisé par un homme couché, « boit » quelques gouttes des mêmes ressources extraites. Quelques personnages Inuit sont dispersés au centre et à gauche de l’illustration, dialoguant. Ce cartoon compare dans un premier temps les États-Unis imposants et le Canada minuscule, moquant par la même occasion l’exploitation d’un pays par l’autre. Dans un second temps, l’auteur intègre un questionnement autour de la transformation du paysage et de l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires du Nord du Canada.

Tout autour du pipeline et des puits de pétrole, plusieurs Inuit s’interrogent sur la nature de cette grande installation. Le constat “Right on son, those southerners consume a lot.”[C’est ça mon fils, ces gens du Sud consomment beaucoup] nous indique la position critique de l’auteur vis-à-vis de cette exploitation, dénonçant la société de consommation occidentale. Au centre de l’image, un autre personnage déclare “Greedy fella” [Quel gourmand], faisant allusion à la grande consommation de pétrole des États-Unis. En bas de l’illustration, nous pouvons lire dans un phylactère de pensée la question suivante : “What is a Canadian ?” [Qu’est-ce qu’un canadien ?]. Cette question peut être interprétée de plusieurs manières. Le personnage Inuit s’interroge et remet en question l’identité nationale, sur ce qu’est être canadien, ou bien remet en question la signification du mot canadien, se considérant lui-même uniquement Inuit. Nous pouvons supposer que ces interprétations sont influencées par la manière dont s’est formé le Canada qui, marqué par le vol de terres, de ressources, de pillages, comme représentés ici dans cette illustration, ont démuni les populations autochtones d’une identité qui leur est propre.

Fig. 5 — Northern Gas Pipeline. Sans date. Encre sur papier 28,58 × 21,59 cm © Alootook Ipellie

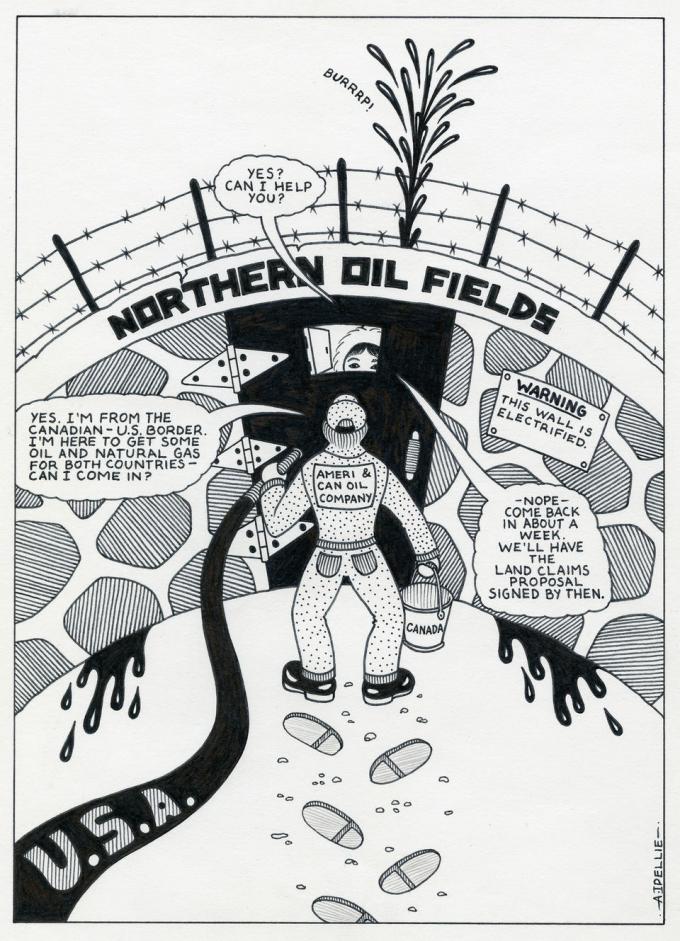

Nous retrouvons des critiques similaires faites dans ce cartoon Northern Oil Fields. Ce dernier a probablement été publié aux alentours de 1975 à l’occasion des premières signatures concernant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, représentant des accords sur l’autonomie des nations autochtones quant à la gestion territoriale et de leurs ressources (voir le rapport du 12 août 2014 sur la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois sur le site officile du Gouvernement du Canada). Cette convention sans précédent fut initiée par des nombreux autochtones refusant de voir leurs territoires exploités sans leur consentement et entraîna de nombreuses conventions incluant d’autres nations par la suite. Nous constatons ici un dialogue entre un employé de la Ameri & Can Oil Company qui est inscrit sur son dos et un Inuit. L’employé demande “I’m here to get some oil and natural gas for both countries, can I come in ?”[Je suis ici pour prendre du pétrole et du gaz naturel pour les deux pays, je peux entrer ?] et le personnage Inuit lui répond “Nope, come back in about a week, we’ll have the land claims proposal signed by then.” [Nan, revient dans environ une semaine, les propositions des revendications territoriales seront signées d’ici là]. Ce message pourrait alors être considéré comme optimiste, l’auteur étant semblablement convaincu que la signature allait être décisive quant à l’arrêt de la surexploitation des terres. L’échange souligne cependant à nouveau les tensions entre les revendications des peuples autochtones sur la protection de leur territoire et les intérêts économiques des compagnies minières.

Le mur qui sépare les deux personnages est très haut, surmonté de barbelés qui sont semblablement électrifiés comme indiqué sur le mur. Au milieu se trouve une porte blindée dont seule une petite fenêtre est ouverte, permettant de garder ses distances avec le monde extérieur. Derrière ce mur nous apercevons un jaillissement de pétrole qui s’écoule jusque de l’autre côté, comme pour signifier la richesse qui se situe derrière cette frontière. Nous pouvons déceler un certain sarcasme quand nous comparons les outils utilisés pour récolter les matières premières pour les États-Unis ou le Canada, ce dernier n’ayant qu’un petit seau, faisant écho à Northern Gas Pipeline.

Fig. 6 — Northern Oil Field. Sans date. Encre sur papier 29,21 × 21,59 cm © Alootook Ipellie

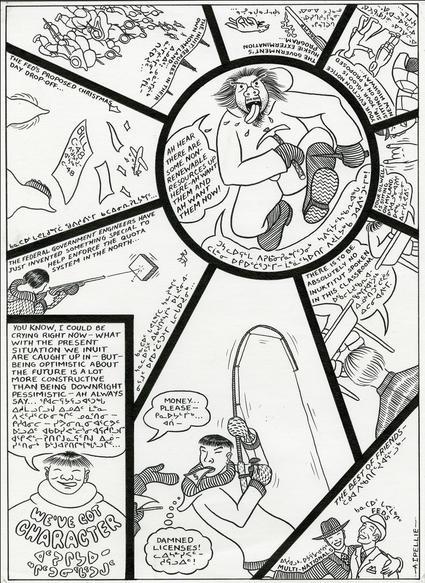

Cet optimisme peut également être retrouvé dans Map of Canada, une planche au découpage et au sens de lecture particuliers. Dans chaque case sont représentées des scènes d’acculturation, de déportement, de sédentarisation, de réduction des droits et de la liberté, et de génocide culturel. En dépit de tout cela, le personnage présent dans la case en bas à gauche s’adresse directement au lecteur en disant “You know, I could be crying right now - what with the present situation we Inuit are caught up in – but - being optimistic about the future is a lot more constructive than being downright pessimistic – Ah always say…”. [Vous savez, je pourrais être en train de pleurer en ce moment – compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes enfermés, nous les Inuit – mais – être optimiste par rapport à l’avenir est bien plus constructif que d’être totalement pessimiste – C’est c’que je dis toujours…] Sur sa parka nous pouvons lire “We’ve got character” [Nous avons du caractère], montrant une fois de plus la résilience à toute épreuve des Inuits face aux défis qui leurs sont imposés par la colonisation. L’auteur cherche à créer un sens d’unité et d’identité socio-culturelle à travers la résistance et l’adaptation, et porte un regard prometteur sur l’avenir qui attend les peuples autochtones. Il participe lui-même à cette résistance en dénonçant ce qu’a traversé son peuple, des évènements pourtant encore passés sous silence jusqu’à récemment par le gouvernement canadien et en affirmant son appartenance ethnique. La case à droite où il est écrit “There is to be absolutely no inuktitut spoken in this classroom” [Absolument aucun Inuktitut parlé ne sera toléré dans cette classe] renforce l’idée qu’écrire en inuktitut n’est pas anodin, mais bien un acte de résistance politique et patrimoniale dans une société où la langue a longtemps été prohibée.

Comme dans le dernier exemple choisi, un évènement politique important est mentionné : le « Bill C-48 » dans la case en haut à gauche. Il apparaît ici comme un cadeau de Noël envoyé par le gouvernement fédéral. La charte C-48 de 1980 mentionnait de nombreux changements à effectuer au sein des Territoires du Nord-Ouest dont une plus grande implication autochtone au sein du gouvernement fédéral, la protection des intérêts culturels autochtones, une modification des structures gouvernementales en place… Mais comme le mentionne Mark O. Dickerson (1982), il semble qu’aucun programme concret n’ait été mis en place afin d’effectuer ces changements. Ce n’est qu’en 1999 que la province de Nunavut fut créée afin de répondre à certaines demandes concernant une plus grande autonomie politique des Inuit.

Fig. 7 — Map of Canada. Sans date. Encre sur papier 26,04 × 19,05 cm © Alootook Ipellie

La case en bas à droite pourrait par ailleurs illustrer l’intérêt évident du gouvernement fédéral à garder la main mise sur les Territoires du Nord-Ouest collaborant étroitement avec des grandes multinationales personnifiées en deux hommes d’affaires avec la mention « The best of friends » [Les meilleurs amis] au-dessus. Nous supposons donc que ceci est une critique de l’État fédéral, préférant garder des avantages économiques plutôt que de laisser une plus grande liberté politique aux différents peuples du Nord.

Pour finir, nous avons pu constater que les thèmes de la tradition, de l’innovation et de la culture indigène du Nord du Canada sont abordés de manière récurrente dans le travail d’Alootook Ipellie. Les questions écologiques, économiques ou politiques forment dans le travail de l’artiste une quête identitaire, où le dessinateur ne se place semblablement qu’en tant qu’observateur. C’est en s’appropriant les codes établis de la bande dessinée et de la presse satirique, des genres littéraires et graphiques eux-mêmes marginaux, qu’il exprime ses représentations protestataires. En intégrant de nombreuses références autochtones, il fait transparaître son identité et promeut l’intégration de ses lecteurs en écrivant ponctuellement en anglais et en inuktitut au sein du même phylactère, ne hiérarchisant pas pour autant les langues. À travers ses créations, il arrive à représenter un monde en proie à la colonisation politique, économique et culturelle en faisant transparaître sa voix dans les dialogues. Dans une période où les voix autochtones en Amérique du Nord se faisaient difficilement entendre, le travail et la trajectoire de vie d’Ipellie montre une résilience à toute épreuve et souligne l’importance de la conservation de sa langue. Malgré le manque de reconnaissance de son vivant du fait de son activité artistique marginale, il était déterminé à poursuivre son œuvre avec une volonté éducative et profondément contestataire. L’humour, l’auto-dérision et l’intelligence avec laquelle il pointait du doigt les problématiques propres à son peuple dans un contexte colonial font de lui un véritable résistant en recherche de décolonisation. Enfin, les thèmes abordés dans son œuvre relèvent encore aujourd’hui d’une grande pertinence compte tenu de la durabilité des problématiques abordées dès les années 1970 et de la rareté d’auteurs de bande dessinée inuit, rendant alors son œuvre d’autant plus percutante. Son travail incarne une forme de résistance culturelle Inuit et est une invitation à la réflexion sur les questions autochtones, écologiques et politiques, nous poussant à nous interroger sur l’évolution de situations abordées il y a plus de quarante ans. Il serait également intéressant d’étudier plus en profondeur les bandes dessinées de l’auteur en prenant en compte la manière dont sont traduits les textes anglais en inuktitut afin de déceler ou non des changements de ton.

Bibliographie

Interview with Alootook Ipellie (2005), 2019. https://www.youtube.com/watch?v=qh7s9j4cArE.

Canada, Gouvernement du Canada; Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. « La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois - Rapports annuels 2008-2009 / 2009-2010 ». Rapport, 12 août 2014. https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1407867973532/1542984538197

Yvon Csonka, « Les sens inuit de l’histoire et leurs divergences au Groenland de l’Ouest et au Nunavut ». Études/Inuit/Studies 29, no 1‑2, 2005, pp.47‑66. https://doi.org/10.7202/013932ar

Mark O. Dickerson, « Commentary: The Drury Report and Political Development in the N. W. T. » Arctic 35, n° 4, 1982, pp. 457–64. http://www.jstor.org/stable/40509380

Alootook Ipellie, Arctic Dreams and Nightmares, Penticton, B.C., Theytus Books, 1993. Consultable en ligne: https://archive.org/details/arcticdreamsnigh0000ipel

Aurélie Maire. « “Dessiner, c’est parler”. Pratiques figuratives, représentations symboliques et enjeux socio-culturels des arts graphiques inuit au Nunavut (Arctique canadien) ». Phdthesis, Institut National des Langues et Civilisations Orientales- INALCO PARIS - LANGUES O’, 2014. https://theses.hal.science/tel-01180738.