« Pour moi, une lettre est une image » - Entretien avec Tony Neveux

[juin 2025]

Tony Neveux, typographe, est un artisan de la lettre et travaille avec nombre d'auteurs et d'autrices de bande dessinée pour leur créer des caractères numériques adaptés à leur style graphique. Avec cet entretien il nous ouvre les portes des coulisses moins connues de la création de bande dessinée.

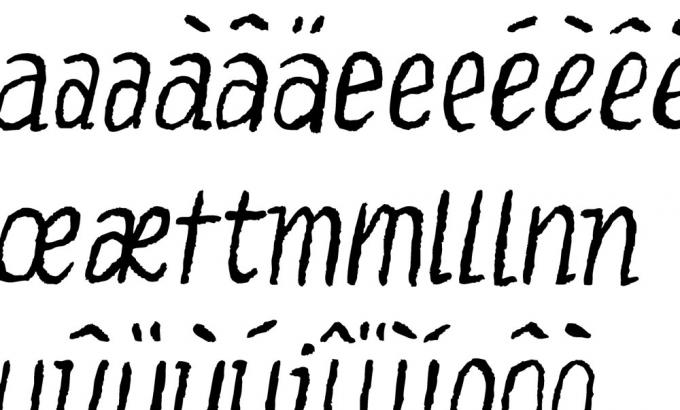

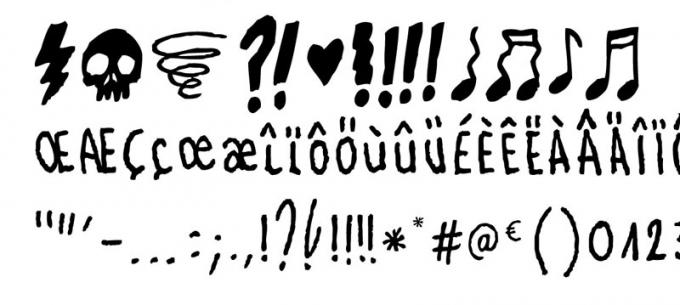

Aperçu de caractères alternatifs de la typographie Atlas pour Justices de Tony NEPOS, 2010.

Le lettrage est un métier relativement mal connu, mais dont les amateures de bande dessinée peuvent avoir une idée. Pour ta part, tu es typographe et pas lettreur, comment expliquerais-tu la différence ?

Être lettreur c’est un métier très spécifique à la bande dessinée, avec un savoir-faire particulier lié à l’occupation de la page et au fait d’insérer les lettres dans les bulles et autour, avec des spécialistes comme Gotlib, Hergé, Zep, mais plein d’autres auteures aussi quand on y prête attention. C’est vraiment né dans la bande dessinée, pour les autres auteures qui n'utilisent pas le texte comme étant une partie de leur champ de création artistique.

Typographe c’est un métier plus ancien, qui a été inventé pour accompagner les travaux d’imprimerie, et moi je l’ai simplement adapté en le spécifiant à la bande dessinée. Il m’arrive aussi de faire des typographies pour des entreprises, des logotypes aussi. Je créé donc les alphabets, mais je ne place pas les textes dans les phylactères, ce qui est un autre travail, plus proche du graphisme. Ce travail est réalisé soit par les auteures soit par les éditeurices.

J’ai commencé comme designer graphique, donc je façonne des objets pour l’industrie, et j'ai aussi une pratique artistique. Je tente d’apporter cette vision un peu industrielle avec une patte artistique, ce qui peut paraître antinomique, mais c’est vraiment ce qui m’intéresse.

Tu as la compétence graphique pour disposer les lettres au-delà de les créer, tu ne l’as jamais fait ?

Non, ce n’est pas trop ce qui m’intéresse. Mon plaisir artistique ne se situe pas là, il se situe vraiment dans la manière d'utiliser tout le bénéfice de la vieille industrie typographique, bien numérique depuis vingt ans, pour retranscrire le lettrage d’une auteure en version numérique.

Tu as étudié aux Beaux-Arts d’Angoulême, est-ce que tu t’intéressais déjà à la question de la lettre ? Comment t’es-tu lancé dans cette spécialité assez rare ?

Quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je venais d'obtenir un BTS en communication visuelle. Là-bas j’ai eu un professeur qui m’a bien fait comprendre que dans l’histoire de cette discipline, une des choses les plus importantes était la typographie, même si ça ne se voit pas forcément. Je suis arrivé avec ce bagage-là et j’ai créé une revue avec Alexandre Clérisse, Le Mouchoir, une revue dépliable et expérimentale en sérigraphie pour laquelle j’ai créé une typographie.

À cette époque je dessinais un petit peu, j’ai même fait une série qui a eu son petit succès dans le milieu du skate, sous pseudo. Pour cela, j’ai créé des fontes [représentation visuelle des caractères d’imprimerie ou d’une police d’écriture, ndlr] pour moi, pour avoir quelque chose qui facilite mon utilisation, les corrections, les modifications, tout en gardant quelque chose de personnel. Je n’ai plus vraiment de pratique d’auteur en BD, mais cette expérience m’a permis de bien comprendre en quoi cela pouvait aider une dessinateurice : économiser du temps sur la mise en forme du texte tout en harmonisant l'esthétique du texte avec ses images. À cette période, j’ai rencontré Loïc Dauvillier, qui s’occupait des éditions Charrette et allait publier un jeune auteur, François Ravard pour qui j’ai fait des lettres.

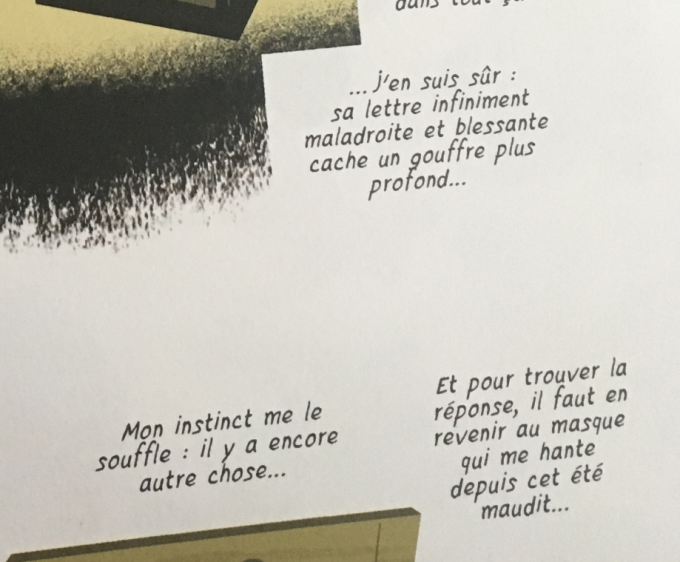

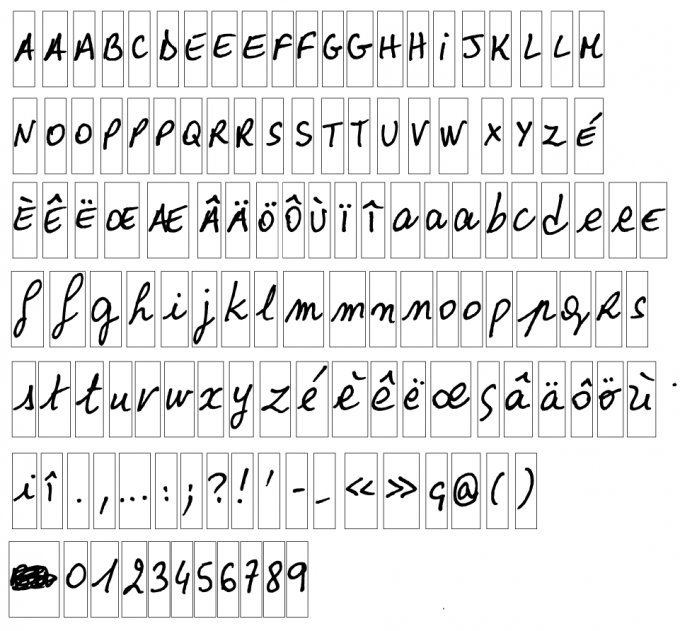

Typographie Nalex réalisée par Tony Neveux en 2005 pour Alexandre Clérisse. Aperçu de L'été diabolik d'Alexandre Clérisse et de Thierry Smolderen, publié en 2015 aux éditions Dargaud, page 145.

C’était une volonté de l’éditeur ?

Je crois que c’était un désir de l’auteur, mais à l’époque ce n’était pas habituel de créer une police selon son propre lettrage. C’était il y a une douzaine d’années, il commençait à peine à y avoir les tablettes pour dessiner et les smartphones arrivaient dans le commerce. Pour plein de jeunes artistes aux Beaux-arts les expérimentations numériques étaient donc un champ d'exploration motivant, mais ce n’était pas encore très bien accepté. Il y avait des milliers de fontes numériques en ligne, téléchargeables gratuitement, mais ce n’est pas la même chose de se faire créer une police proche de son lettrage manuel. Je lui ai donc fait et c’était mon premier travail de commande en typographie.

En terme administratif, c’est comme une simple prestation, une fois la police créée elle est vendue pour un usage illimité ?

Oui, c’est vraiment un service. Je suis designer graphique indépendant, je fais une facture comme n’importe quelle prestation, cela n’empêche pas d’avoir un œil artistique. Mais rien n’oblige les auteures à citer le créateur de typo dans les crédits de l’album, je ne le demande pas en tous cas.

J’ai commencé mon activité de designer graphique en sortant de l’EESI (École Européenne Supérieure de l’Image) avec Alexandre Clérisse. Nous avions créé un plan d'orientation le programme du FIBD en 2006. Je l'ai aidé à dessiner et nous avions fait la mise en page. J’avais aussi créé une typographie.

Ensuite j’ai fait une typographie pour Aude Samama, une pour Natacha Sicaud, une autre pour Alexandre Clérisse. C’est d’abord dans mon réseau de proches que l'utilisation de fontes personnalisées a été comprise. Certaines auteures ont le goût du lettrage, c’est très bien et ça crée forcément beaucoup plus de variation et d’expressivité qu'un lettrage informatisé standard. J’ai développé au fil du temps un petit protocole pour pouvoir offrir aux auteures une typographie vivante.

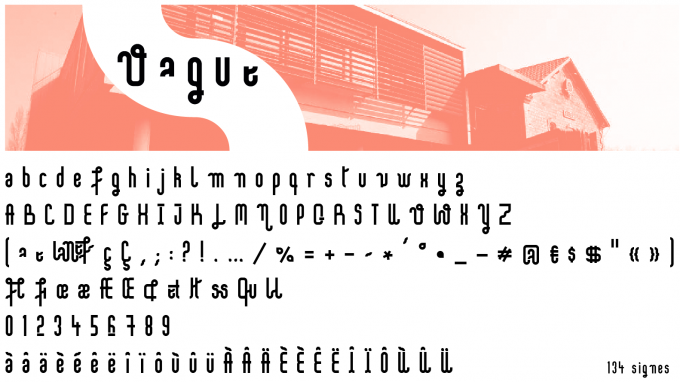

Poster de la typographie Vague réalisée par Tony Neveux pour la charte graphique de la Nef en 2019 à partir de son logotype.

Et justement, techniquement comment cela se passe-t-il, quand une auteure veut faire une typographie, tu travailles avec lui, tu échanges, tu dessines des lettres où ce sont eux qui doivent te les fournir ?

Dès mes premières fontes, je partais d’une série de mots, de petites phrases, pour pouvoir avoir un maximum de lettres dans différentes formes. Au fil du temps j’ai affiné une dizaine de phrases qui utilisent toutes les lettres, que je peux ensuite trier – et ça fait vraiment beaucoup de lettres à trier, il faut une grande capacité de rangement !

Tout ça donne un grand chantier de lettres que j’apprécie visuellement pour faire la moyenne des formes de chaque lettre et je me fonde sur celles qui sont un tout petit peu en dehors de la moyenne, mais sans non plus prendre celles qui sont totalement excentriques. Comme ça j’arrive à vraiment obtenir ce qui correspond à la patte de l’artiste.

Eux, forcément, ils ont envie de bien faire, car ils savent qu’ils gravent une forme dans le marbre, mais en même temps je leur demande d’écrire de vraies lettres avec de vrais mots et de vraies phrases, pour qu’il y ait quelque chose d'habituel dans cette écriture.

C’est que dès l’origine il y a une contradiction, ils veulent une fonte informatique mais qui fasse naturelle.

J’ai toujours parlé d’équilibre entre visibilité et lisibilité. La visibilité c’est leur marque d’artiste, qui fait qu’on les reconnaît en coup d’œil à leur lettrage. C’est vraiment important, ça fait partie de l’âme et de la voix de leurs personnages. J’essaie, dans mon service aux auteures, de leur faire prendre conscience de ça.

Est-il déjà arrivé que des auteures reviennent te voir, contents de leur typographie mais souhaitant rajouter des lettres, des variations ?

Pas pour l’instant non. Un jeu de police permet vraiment d’être autonome, il y a entre 120 et 140 caractères pour une typographie française. Je me débrouille pour qu’ils aient des caractères alternatifs seulement pour les lettres les plus usitées de la langue française, sinon ça encombre l’utilisation de la police.

Concrètement lorsqu’ils ont leur police, prendre un caractère alternatif nécessite de le sélectionner dans ce qui s’appelle une palette de glyphes. Ce n’est pas un robot qui pioche aléatoirement les lettres. C’est une petite manipulation dans leur logiciel de mise en page, il faut donc à la fois une diversité et ne pas se retrouver noyé à l’utilisation. Mais à la fin ça reste aussi beaucoup moins chronophage que le lettrage quand on n’a pas envie de le faire.

Le gain de temps est particulièrement notable dans les corrections, après les relectures, ça ne nécessite pas de tout bousculer. Quand on a envie de changer une phrase aussi, après la rédaction on se rend compte que tel dialogue sonnerait mieux comme ça ou comme ça… C’est ce qui est possible avec les typos informatiques, sauf que les miennes épousent le style de l’auteure.

Une fois la typographie réalisée, tu leur envoies, est-ce qu’il y a une nouvelle phase de dialogue ou c’est bouclé ?

Il y a quand même une phase d’affinage. Chaque auteure voit dès la première version ce qu'il veut vraiment en l'utilisant. C’est l’occasion pour lui de créer quelque chose au-delà de leur écriture manuscrite, de leur police fétiche ou de leur lettrage habituel.

Et combien de temps ça prend à peu près de travailler une police comme ça ?

Il n’y a pas une moyenne absolue, mais si on met bout à bout en cumulant les différents temps forts de la création, il y en a pour un jour, un jour et demi de travail pour créer une police avec une graisse [épaisseur, ndlr]. Après s’il faut plusieurs graisses, c’est plusieurs polices, pour faire une famille de polices. Si quelqu’un a une police tout en capitales ça sera deux jeux de capitales par exemple, quand sur une police avec bas de casse je ne vais faire qu’un jeu de capitales. Pour ces deux cas, il reste tous les caractères alternatifs et les caractères spéciaux. Au-delà des lettres les plus utilisées, je fais des alternatives pour celles qui sont souvent doublées dans un mot, cela rend tout de suite le texte plus vivant.

Sélection de caractères alternatifs, ponctuation, chiffres et emanata réalisés pour la typographie Maewest de l'autrice Laureline Mattiussi réalisé en 2012 par Tony Neveux.

Les signes de ponctuation sont aussi compris, j’imagine ?

Oui, souvent ce qu’il n’y a pas par rapport à des polices classiques informatiques ce sont des signes mathématiques plus ou moins gros, des signes de ponctuation particuliers comme le point d’interrogation inversé espagnol… Ce qui remplit beaucoup les polices ce sont des signes pour des polices européennes, à un niveau européen une police c’est 10000 signes, en incluant le cyrillique, le grec… Mais juste en français, à 150 signes, pour faire seulement du texte, cela suffit largement, avec quelques guillemets, si l’auteure veut un signe spécifique parce qu’il a des usages moins communs, je les ajoute aussi, je n’ai pas un tarif à la lettre, c’est un forfait qui n’est pas à un signe prêt.

Techniquement tu les réalises en vectoriel, sur le logiciel Illustrator ?

J’utilise un vieux logiciel, sur lequel j’ai débuté il y a longtemps. Il s’appelait Fontographer, maintenant c’est Fontlab, et en effet je transforme du pixel en vecteur, et c’est ce qui m’a pris le plus de temps dans mon protocole. Il faut utiliser le moins de points vectoriels pour que la police soit utilisable sur tous les logiciels sans poser de problème, mais à la fois il faut qu’elle soit assez fidèle à l'original. Ma sensibilité artistique, c’est de regarder de très près ces points vectoriels et de voir comment une fois insérés de plus loin, dans la page, ils paraissent le moins industriels possible.

Tu expliquais avoir créé un protocole et l’avoir affiné au fil du temps, comment s’est-il affiné ?

La chose centrale c’est ce que je fais écrire aux auteures pour avoir vraiment tous les caractères d’emblée et que ce soit vraiment sorti de leur main avec leur outil d'encrage. Ce sont des phrases un peu surréalistes que je leur fais écrire, donc ça les perturbe un peu mais c’est quand même ce qui reste le plus fidèle pour avoir 100 % ce qui est d’eux.

Tu parles beaucoup d’industrie mais ton travail est quand même très artisanal.

Et même artistique ! C’est surtout que je n’ai vraiment pas envie d’automatiser ça, car pour moi ce qui est vraiment agréable et esthétique quand tu lis une bande dessinée ce sont les variations de graisse, et aussi tout ce qui s’est un peu perdu avec la culture numérique en bande dessinée, les emanatas. Ces petits signes qui s’utilisaient beaucoup dans les années 80 et avant et qui ont été un peu abandonnés avec l'arrivée des polices numériques dans les planches de BD.

En ce moment, un de mes axes de recherches c’est ça, de retrouver ces signes qui distinguent finalement un texte de bande dessinée de celui d’un roman. Les emanatas sont les pictogrammes insérés dans le dialogue, jouant à leur manière avec l'art de l'ellipse. Ils raccourcissent la lecture pour aller droit à la compréhension de sentiments ou de concepts. C'est aussi plus universel et c'est une forme d'ellipse amusante.

Mais ça, c’est encore autre chose, quand tu crées une police pour une auteure tu ne lui créées pas des emanatas ?

Cela dépend bien sûr de nos échanges et de leurs envies. Je leur fais des propositions en fonction de leur travail. Ce ne sont que des propositions, donc je ne les creuse que si ça les intéresse vraiment.

Dans ce cadre tu mènes une recherche quand même plus large que juste les typographies pour les auteures.

Oui, c’est ce qui m’intéresse vraiment en ce moment. Je mène un travail documentaire pour voir dans le passé ce qui a été utilisé, et puis à présent avec la culture émoji et tous les pictogrammes utilisés dans les réseaux sociaux. Ce que j'apprécie, c'est à quel point cela permet l'expression des sentiments d'une manière plus large que dans les habitudes langagières. Cela permet d'exprimer plusieurs sentiments dans un même phylactère, pour montrer un état de confusion par exemple, en faisant l'économie de plusieurs cases. Cette forme d'ellipse narrative est spécifique à la bande dessinée. J’aimerais créer un nouveau répertoire d'emanatas, pourquoi pas une police dédiée, qui pourrait inspirer des auteures à jouer avec cela dans leur dramaturgie. L'aspect international d'un tel langage pictographique m'attire également. Je suis un fan des bd muettes, qui sont paradoxalement sans textes. Ce genre d'exercice relève pour moi du travail de scribe dans les époques des créations des diverses écritures dans le monde, entre dessin, son et concept, comme une trace du vécu des humains.

C'est en discutant avec un auteur japonais, que j'ai compris que les onomatopées dans les mangas d'auteure, sont des sortes de mini-poésies dont la forme des caractères est adaptée au contexte. Un peu comme si les onomatopées étaient plus libres.

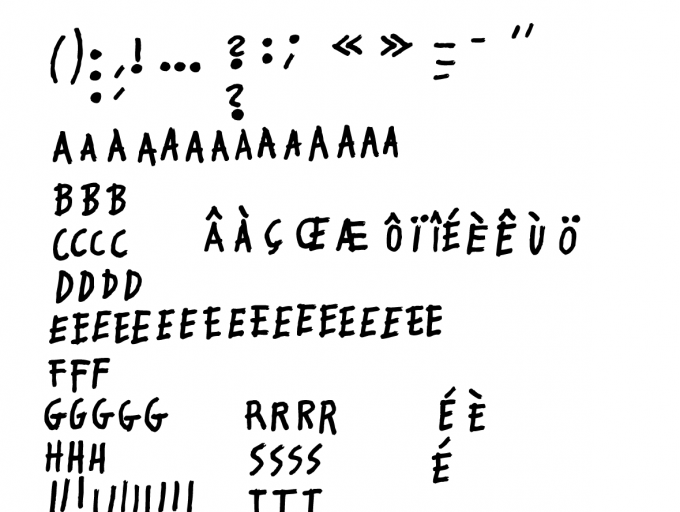

Exemple de fichier préparatoire pour la typographie de l'autrice Valérie Vidal, 2021.

Au rang des très gros travaux que tu as eus à faire, il y a notamment une création de police pour une autrice suédoise, Linnea Sterte, commandée par les Éditions de La Cerise, Une rainette en automne, parue en 2022. Là c’était directement une commande de l’éditeur, tu n’as pas communiqué avec l’autrice ?

Je connaissais déjà le travail des Éditions de La Cerise et de Guillaume Trouillard, pour son travail d'auteur et d'éditeur. Je connaissais la beauté de leurs livres, des maquettes, de leur fabrication. C’est lui qui a été l’intermédiaire avec l’autrice. Ma demande de base est assez concise, même si elle ne parle pas français il lui a suffi d'écrire les quelques lignes demandées. Une fois que j’avais le texte écrit de sa main, le protocole était le même. C’est sûr qu’il n’y a pas eu l’échange direct avec l’autrice mais Guillaume Trouillard et son assistant éditorial Julien Fouquet-Dupouy connaissait bien ce qu'ils voulaient. Peu d’éditeurs sont assez consciencieux pour prendre en charge cela avec des typographes, je trouve cela un peu dommage pour la qualité des œuvres traduites notamment.

Avec tes études de graphisme, et à force de travailler la lettre, j’imagine que tu as lu des ouvrages d’histoire de la typo, suit ce qui se fait, tu te reconnais dans des courants ?

L’histoire de la typographie m’intéresse vraiment, ce que j'en retire c'est l’idée de participer d’une époque avec créativité, et pas dans une répétition, ça m’importe beaucoup. Je lis régulièrement des catalogues de typographies actuelles, des milliers et des milliers de pages de typographies. J'en achète, je les classe. Je veille surtout à leur utilisation dans mon environnement. Je m'amuse souvent de l'écart de sens entre le contexte de création et les utilisations contemporaines.

Pour ce qui est de mes influences, il n’y a rien d’évident au niveau de l'esthétique dans la typographie, mais plus largement, le courant fonctionnaliste du Style International m’a toujours inspiré du point de vue de Designer, donc forcément sur la typographie également. J'ai toujours en tête le credo : Form Follows Function de Louis Sullivan.

Parfois certaines créateurices de polices publient des catalogues papiers, c’est très confidentiel mais quand il y en a, j’aime me les procurer, c’est toujours intéressant pour moi de voir les créateurs actuels imprimés, car c’est sur papier que terminent la plupart de mes créations. Je porte un regard réjoui sur la présence de la typographie dans l'art et l'industrie ces dernières années. Il y a eu un gros creux dans la création typographique dans les années 2000 avec l'utilisation massive d'internet et son élan de partage de contenus gratuits. Cela a permis de démocratiser l'usage des polices de caractères au-delà des imprimeries. Les règles de leur usage se sont perdues en route mais il s'agit de les réhabiliter maintenant que les ordinateurs sont plus puissants et intelligents. À présent, c’est revenu quand même à un usage plus respectueux et qualitatif des polices de caractères, même si la marge d'amélioration reste grande.

Étude des caractères manuscrits de l'autrice Linnea Sterte pour la création de sa typographie pour les éditions de la Cerise et le livre Une rainette en automne, 2022.

Ce retour que tu identifies, est-ce pour toi une sorte de réponse à une uniformisation qui a eu lieu avec l’avalanche de fontes informatiques ces dernières années ?

Oui vraiment, avec internet il y a vraiment eu la possibilité d’avoir des milliers de typographies, gratuites, déformées et republiées parfois sous d'autres noms. La plupart des auteures de BD sont passés du lettrage manuel au lettrage informatique, beaucoup sans y prêter plus d'attention qu'à leurs lettrages. Je sais ce qu'est de réaliser un album donc je comprends que le temps puisse manquer pour les textes. Après cette première vague d'usage des typographies numériques, je sens vraiment l’intérêt maintenant pour des polices où il ne manque pas des signes, où il y a une bonne gestion des espaces autour des caractères.

Tout ça a été un vrai apprentissage, la typographie ce n’est pas que la lettre, c’est aussi le blanc autour et la manière dont elle va s’agencer avec les autres, et ça ce n’est pas forcément bien géré dans les polices créées à la chaîne en ligne. Les espacements, c’est pourtant le travail le plus important du typographe, celui qui ne se voit pas. Pour bien calculer ça, je prends les lettres une par une, je les regarde en globalité. Pour moi, les lettres sont des images et il faut vraiment les penser comme telles. La mise en page créée ensuite doit prendre ça en compte, cela s’est oublié dans l'usage des logiciels de création de texte et de mise en page. Historiquement, quand un maquettiste montait un journal, il modifiait aussi l’espacement entre les lettres, qu’elles paraissent plus harmonieuses, même s'il s'agissait d'une police professionnelle, il y a toujours des espacements à modifier, affiner, selon si c'est un message à lire en petit, s'il est compressé, ou si c'est un titre… selon sa fonction.

Dans l'édition de Bande Dessinée, majoritairement, les textes sont composés tout en capitales. Comme dans les comics, c'est ce que cette forme cite souvent. Pourtant c’est peu lisible parce que totalement inhabituel à l'échelle de l'histoire de l'écriture. Je suis perplexe de voir toujours des textes ainsi alors que la BD est de plus en plus grand public. J'aimerais faire comprendre que c'est moins lisible encore quand les lettres se touchent, et quand les lignes sont les plus proches possible. Je crois que beaucoup de lecteurs ne peuvent pas lire aisément de BD à cause de tous ces détails. J’essaie vraiment de faire prendre conscience aux auteures de l’importance de la lisibilité, ce serait un renouveau qui permettrait de prendre soin des lecteurs et lectrices.

Enregistré à Angoulême le 19 janvier 2023

Repris par courriel en février 2023

Pour aller plus loin

Lire l'article du dictionnaire de Laurent Gerbier