Portrait de thèse : Olivier Stucky

Olivier Stucky a soutenu fin 2024 une thèse à l’université de Lausanne, sous la direction de Raphaël Baroni, intitulée La bande dessinée en reconfigurations. Transpositions, formes éditoriales et identités médiatiques de la bande dessinée en Europe francophone. Pour Neuvième Art, il revient sur son parcours et sur sa démarche de recherche.

Bonjour Olivier. Ton parcours académique n’est pas très classique, ou en tout cas linéaire, peux-tu le présenter ?

Olivier Stucky : Je ne sais pas si mon parcours est si atypique que cela, mais enfin, c’est vrai qu’il n’est pas tout à fait standard. J’ai fait une première formation en design graphique dont l’orientation, dans les faits, était très nettement tournée vers l’illustration et la bande dessinée. C’était un apprentissage dispensé à l’École d'Arts Appliqués de Genève pour obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC), l’équivalent du CAP en France. C’était une formation qui se voulait innovante qui n’existait pas ailleurs. J’étais dans la deuxième volée d'élèves à la suivre et, par conséquent, l’encadrement n'était pas tout à fait au point. Il n’y avait pas non plus vraiment de milieu professionnel dans lequel on pouvait s’insérer une fois le diplôme obtenu, car on était plus formé à faire de la bande dessinée qu'à autre chose. Donc tout ça était un peu expérimental et quand je suis sorti de cette formation, je me suis vite rendu compte que, d’une part, ça ne m’intéressait pas d’être payé pour faire de l’illustration ni de la bande dessinée, et que, globalement, l’idée de travailler dans le graphisme ne m’intéressait pas non plus beaucoup. J’avais 19 ans et un diplôme que les employeurs ne connaissaient pas. Par un concours de circonstance, je me suis retrouvé à travailler dans l’informatique pendant quelques années, tout en conservant une pratique de la bande dessinée un peu marginale. J’ai un peu circulé dans le milieu du fanzinat, mais de manière assez distante et surtout insatisfaite. J’ai fait des rencontres formidables et vécu des expériences très amusantes, mais je ne me sentais pas à ma place.

Olivier Stucky

Comment es-tu revenu vers le monde académique et la recherche universitaire ?

Je venais de terminer un énième CDD et je voyais bien que sans vrai diplôme, mes perspectives étaient limités dans le monde de l’informatique. J’avais la vingtaine, pas de boulot et je me suis donc dit qu’il n'était pas trop tard pour reprendre des études et obtenir un vrai diplôme. Un copain à moi venait de terminer son bachelor à la Haute école d'Art et de Design de Genève et ça me semblait une possibilité intéressante, mais plutôt en cinéma, parce que je voulais explorer une autre manière de raconter des histoires que par la bande dessiné. En discutant autour de moi, je me suis rendu compte que ce qui m’intéressait vraiment c’était de comprendre comment ça marchait tout ça, les histoires, la bande dessinée, le cinéma, il y avait quelque chose de mystérieux.

En apprentissage, on avait des cours d'histoire de la bande dessinée et d’analyse de films qui étaient à l’époque dispensés par Alain Boillat, qui était encore doctorant à ce moment-là. Il donnait ses cours d’une manière vraiment stupéfiante avec beaucoup d'énergie et de passion. Tout ça est resté en arrière-plan dans ma tête pendant quelques années, et l’idée de m’orienter vers l’université a fini par germer quand je réfléchissais à recommencer une formation. J’avais donc très envie de poursuivre dans quelque chose en rapport avec la théorie ou l’histoire de la bande dessinée, ou en tout cas, la théorie du récit, mais il n’y avait manifestement aucune filière qui proposait explicitement ça. Le choix de mes disciplines s’est donc fait sur la base d'un raisonnement un peu bête. Comme je voulais étudier quelque chose de similaire à ce qui m’avait plu à l’école d’art, j’ai donc cherché où enseignait la personne qui dispensait ces cours, en me disant que suivre ses enseignements était le meilleur moyen de me rapprocher de ce type de sujets… C’est comme ça que je me suis retrouvé à étudier le cinéma à l’Université de Lausanne. J’ai aussi choisi la littérature française comme deuxième branche, ce qui me semblait complémentaire, c’était encore une autre forme de récit. Même si j’ai cherché à intégrer le plus souvent la bande dessinée dans mes travaux d'étudiant, j’ai finalement consacré mon mémoire de master à tout autre chose : la narratologie filmique d’André Gaudreault, dans une approche épistémologique. C’était un mémoire très théorique assez raide avec des partis pris un peu radicaux.

Comment es-tu passé de la narratologie du cinéma aux études sur la bande dessinée ?

Mon mémoire n’a pas été une bonne expérience et je n’avais pas envie de faire une thèse en section de cinéma car je ne m’y sentais pas à ma place. Et de toute façon il n’y avait pas d’ouverture de poste doctoral qui s’y profilait dans l’immédiat. Comme j’avais très envie de poursuivre mes recherches sur la narratologie dans une perspective transmédiale, j’ai écrit à Raphaël Baroni, qui avait été expert pour mon mémoire pour savoir ce qui existait comme possibilité. Il m’a reçu, mais il m’a clairement signifié qu’il ne souhaitait pas diriger de thèse hors-contrats, parce que ça lui semblait trop compliqué de s’orienter vers la recherche par la suite. Le problème c’est qu’il n’avait pas non plus de poste d’assistant à me proposer. Il faut sûrement précisier ici que dans les facs de lettres en Suisse, il n’est pas courant d’avoir un contrat doctoral dans une autre université que celle où on fait sa thèse. Bref, il m’a quand même parlé à ce moment d’un projet qu’il avait déposé auprès du FNS et dont le financement ne lui paraissait alors vraiment pas certain. C’était en fait la première version du projet interdisciplinaire sur la bande dessinée numérique sur lequel j’ai été embauché par la suite, mais qui a effectivement été refusé en premier dépôt. Six mois plus tard, alors qu’il resoumettait une candidature pour une version retravaillée du projet, il m’en a envoyé le détail. À cette époque, je n’étais pas complètement convaincu de mon adéquation avec le profil du contrat de thèse qui se dégageait. C’était un poste plutôt profilé en archéologie des médias et en histoire culturelle, dont je ne me sentais a priori pas très proche. J’ai fini par être assez convaincu, car le projet était original, interdisciplinaire et j’avais l'impression de pouvoir y apporter quelques chose avec mon background en informatique et mon intérêt pour les études sur la bande dessinée. Le projet a été financé et j’ai donc pu commencer ma thèse comme ça.

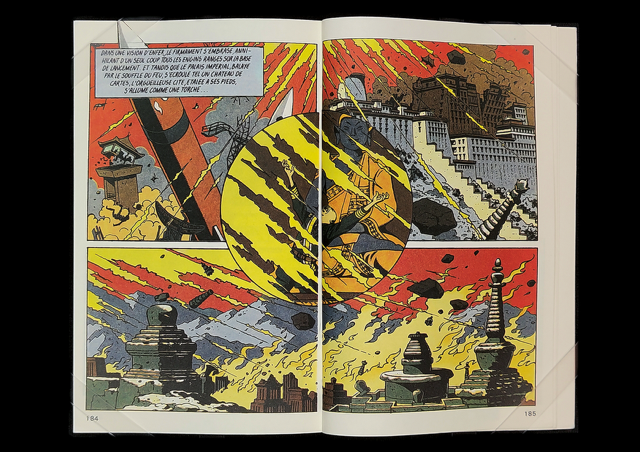

Roger Leloup, Le Trio de l’étrange, « Yoko Tsuno », t. 1, Paris, J’ai Lu, coll. « J’ai Lu BD », 1987, p. 124-125.

Comment, dans cette genèse un peu compliquée du projet de recherche, t’es-tu approprié ce sujet ? Il s’inscrivait dans un contrat de recherche prédéfini, donc ça peut être plus difficile de s’approprier la thèse… Par ailleurs, dans ces contrats de recherche, on part toujours sur des sujets assez généraux qu’il faut affiner par la suite. Comment as-tu construit progressivement le sujet dans le cadre qui t’a été imposé ?

Le cadre que posait le projet était assez alléchant, justement parce qu’il était assez compliqué et très large. Ce qu’on me demandait, c’était de proposer une sorte de généalogie ou d'archéologie des transpositions d'œuvres entre deux supports médiatiques. C’était très enthousiasmant, parce que l’idée était d’aller voir beaucoup d’objets, pour certains peu connus. Quand j’ai dû déposer mon sujet de thèse auprès de la fac, j’ai effectué quelques recherches et je suis tombé sur des formes de publication dont je n’avais jamais entendu parler, ce qui m’a assez vite stimulé : les CD-ROMs, les livres de poche, je n’avais jamais entendu parler de ça avant. La possibilité de brasser beaucoup d’objets, de me concentrer sur leur matérialité, leur dimension technologique, tout ça me stimulait.

Donc au final, ma thèse est restée assez proche de ce qui était prévu dans le descriptif du projet de recherche initial. Une des grandes différences est que j’ai refusé de rentrer dans l’approche évaluative et prescriptive qui était implicitement attendue – il était attendu que je dise ce qui avait fonctionné ou non, ce qui n'est pas compatible avec une approche généalogique. Il faut préciser ici que ce cadre évaluatif était conditionné par le fait que notre projet de recherche se situait à l’interface des humanités et des sciences informatiques. Il y avait, du côté des chercheurs et chercheuses qui travaillaient avec nous, un horizon pratique qui visait à développer des solutions logicielles pour faciliter les transpositions de bandes dessinées imprimées vers des supports numériques. J'ai donc laissé de côté cette partie évaluative, mais ce qui m’a finalement le plus étonné, c’est que la dimension narratologique à laquelle je tenais s’est finalement retrouvée largement à l’arrière-plan.

Tu étais donc encadré par un narratologue, mais dans un projet qui lorgne plutôt vers l’histoire culturelle. Et donc j'ai l'impression que ce sont vraiment les objets eux-mêmes qui ont construit la méthodologie et le cadre théorique. Comment se sont imbriqués construction du corpus et élaboration de la méthodologie ?

Le projet n’avait pas un ancrage disciplinaire bien défini. Mon directeur de thèse lui-même, n’endossait pas l’un de ses rôles d’expert habituel, celui de narratologue ou de didacticien du français. Il représentait plus largement le pôle des « humanités » dans le cadre interdisciplinaire et transversal qui était le nôtre. Nous étions deux doctorant·es sur le projet, ma collègue Gaëlle Kovaliv et moi, et nous nous trouvions sans positionnement disciplinaire bien déterminé. Nous étions associé·es aux vaste domaine des études sur la bande dessinée, ce qui nous allait très bien d’ailleurs. Je n’avais donc aucune obligation méthodologique imposée par une discipline et je faisais face à une grande diversité d’objets à étudier, ce qui favorisait l’adoption d'une posture pluridisciplinaire. D’une certaine manière je me suis retrouvé avec une carte blanche pour élaborer un cadre théorique, avec tout ce que le cela implique de liberté, mais aussi d'absence de filet de sécurité.

Roger Leloup, Le Trio de l’étrange, « Yoko Tsuno », t. 1, Paris, J’ai Lu, coll. « J’ai Lu BD », 1987, p. 124-125.

Ton corpus, on le comprend, est assez varié. Que comprenait-il, et comment s’est opéré le choix d’objets à étudier ?

Mon corpus s'est structuré sur la base de la question de départ, c’est à dire de déterminer les implication sémiotiques, techniques et symbolique du transfert d’œuvres de bande dessinée, d’un support imprimé vers un support numérique. Par conséquent, il fallait au moins y inclure des albums imprimés et des albums numérisés : ça, c’est les deux types d’objets minimaux pour traiter de cette question. À partir de là, il s’agissait de chercher d’autres types de types de transpositions qui avaient pu exister par le passé et qui pouvaient nourrir la réflexion.

Le contexte intellectuel récent est venu nourrir ma recherche. Tout d’abord, le passage de l’illustré à l’album avait été traité dans le cadre du projet de recherche qu’Alain Boillat et Françoise Revaz avaient dirigé entre les universités de Lausanne et de Fribourg quelques années plus tôt sur la base des illustrés du Fonds Ghebali – projet pour lequel j’avais d'ailleurs été mandaté comme graphiste en 2013 et qui m'avait donc déjà sensibilisé à ces question. Il y a aussi eu les parutions successives de Publier la bande dessinée en 2018 puis de L’Effet livre en 2019, l’année où j’ai commencé ma thèse, qui m'ont permi de baliser plus facilement ces transpositions, mais aussi celles de l’album au livre de poche. Il y a aussi eu en même temps la sortie du Cases·Pixels de Julien Baudry qui offrait un premier travail de documentation et de réflexion sur les adaptations pour le CD-ROM, de même que sur les premières tentatives de diffusion d'albums numérisés ou, à l’inverse, l’édition de romans graphiques tirés de blogs BD. Il semblait que beaucoup de choses se cristallisaient autour de mon sujet sans en traiter directement, ce qui m'a beaucoup aidé à construire un corpus. Il y a aussi l’émergence des relations entre le Webtoon et le livre que je n’avais pas initialement retenues parce qu’à l'époque où je commençais ma thèse on manquait encore de recule sur le phénomène. À la fin des années 2010, il y a pas mal de choses qui se croisaient en termes de productions numériques : la fin des blogs BD, les débuts d’Instagram, Izneo ou des choses plus isolées comme la collection RVB d'Hécatombe, Phallaina… Ce n’était pas facile d’y voir clair. Chez les gens qui étudiaient la bande dessinée numérique, il y a eu, ce qu’on pourrait aujourd’hui considérer comme une survalorisation du Turbomédia, ce type de phénomènes qui ont disparu d'un coup alors qu’on en parlait comme de quelque chose de prégnant. Mais c’est normal, la recherche n’est pas là pour prédire l’avenir. C’est vraiment sur la fin de la thèse que l’importance du webtoon est devenue manifeste, mais je voulais rester prudent, surtout que mon corpus se concentrait sur les transpositions d’œuvres originaires d’Europe francophone.

Un concours de circonstance a fait qu'on m'a invité à venir parler de ce phénomène lors d'une journée d’études à Montpellier. Je ne savais pas trop ce que je pouvais proposer et je me suis dit qu’étudier le cas de Lastman de Bastien Vivès, Balak et Michaël Sanlaville pouvait être une solution, puisqu’il s’agissait dès lors d’étudier les commencements du webtoon en France par le biais d’une œuvre française. J'ai dû faire ma communication quelques semaines à peine avant que n’éclate l’affaire Bastien Vivès à Angoulême… ce qui ne m'a vraiment pas encouragé à intégrer ce travail à ma thèse. Finalement je l’ai quand même fait, parce que l’histoire éditoriale de Lastman reste assez passionnante quant à ce qu’elle dit du caractère évolutif de l'identité d’un média. Mais ça m'embêtait quand même de mettre en lumière l’œuvre de ce type… Sur les conseils avisés de mon jury de thèse j’ai tout de même ajouté une note de bas de page un peu réflexive là-dessus pour le dépôt. C'était une bonne chose, ça nous éloigne un peu de la question, mais ce sont des problématiques intéressantes sur le positionnement scientifique, qui est, qu’on le veuille ou non, une posture publique et politique, qu’on souhaite assumer.

Bref, je peux résumer un peu la cartographie des corpus que tout cela dessinait au final. Je souhaitais partir du transfert de l’illustré à l’album et de la standardisation qu’il entraîne des deux côtés. À partir de là, on a des trajectoires successives qui vont de l’album au livre de poche, au CD-ROM et à l’album numérisé. Le retour du blog BD vers le livre intervient un peu en même temps. Le cas du Webtoon est un peu particulier. C’est un chapitre assez court qui fait un peu office d’ouverture et de commentaire sur un phénomène plus contemporain.

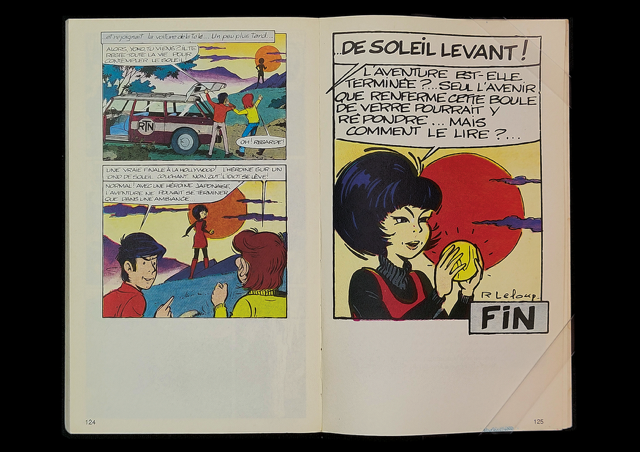

Boitier du CD-ROM Digital Comics La Femme Piège (Enki BiLaL, Métal Hurlant Productions, 1996).

Et quelles sont les séries culturelles qui ont été laissées de côté, ou les corpus qui n’ont pas pu être intégrés à la thèse ?

Il y a deux regrets principaux. Le cas d’éviction qui est sans doute le plus regrettable, même si j'ai de bonnes raisons de l’avoir laissé de côté, c’est l’import des séries américaines en album Hachette dans les années 1930-1950. Il est regrettable parce que c'est quand même un corpus assez passionnant et très peu standardisé. Julien Baudry et Marie-Pierre Litaudon ont publié un article au sujet de cette collection. Ils y montrent notamment la façon dont ces adaptations sont menées dans une succession de tentatives aussi hétérogènes qu’étonnantes. J'aurais sans doute pu traiter ce cas comme un moment matriciel de l’idée même de transposition. Même si je regrette cette absence, je me console surtout en me disant que faire du passage de l’illustré à l’album le premier chapitre, l'amorce, des deux parties consacrées aux études de cas me semble symboliquement intéressant et plus fort.

Mon deuxième regret a aussi été déterminé par des contraintes logistiques et pratiques, mais qui sont dans ce cas bien plus limitantes. Je veux parler ici des bandes dessinées sur diapositives ou plus généralement sur films fixes qui auraient pu faire l’objet d'une étude passionnante. Ces cas de figure constituent des cas de transposition pour des écrans, mais sur une fonctionnement analogique et non pas numérique, comme la totalité de ceux que j’étudie. Ça aurait pu être un apport majeur, d’autant plus que ces pratiques se sont structurées. Mais je n’avais clairement pas le temps d'engager une recherche pour retrouver ces diapositives ; et quand bien même j’aurais eu accès aux objets, l’étude des pratiques et des spectacles qui entouraient les projection n’ont pas été très documentées. Bref, le dossier était tellement opaque que ça aurait nécessité, je pense, une année de travail supplémentaire pour en tirer des conclusions à peu près solides, et là le calendrier de la thèse ne le permettait pas…

Quelles sont les perspectives à présent ? J’imagine que ça commence par la publication de la thèse…

Mon directeur de thèse, Raphaël Baroni, m'a toujours très judicieusement encouragé à structurer ma thèse de manière à ce qu’elle soit publiable sans trop de travail, il me le rappelait souvent, il était très attentif à ce qu’elle ne soit pas trop longue et qu'elle fonctionne déjà comme un livre. D’où une structuration assez simple autour d'une majorité de chapitre directement et surtout explicitement associés aux cas de transpositions successifs.

Quant aux projets et perspectives, j’en ai plusieurs, mais qui reposent en majorité sur des demandes de financements par projet auprès du FNS. Les possibilités d’être stabilisé dans une université en Suisse romande sont extrêmement faibles, car il n’existe tout simplement pas d’université qui accueille une chaire ou un institut où un spécialiste de la bande dessinée trouverait sa place. Les cultures populaires ou médiatiques, et même plus généralement la théorie des médias ne sont pas très bien représentées, ce que je déplore tant à titre personnel que, plus globalement, pour la diversité et le renouvellement de la recherche et de l'enseignement des humanités. Pendant presque six ans, j’ai eu la chance de mener une recherche dans une démarche interdisciplinaire, de manière très libre, ça a été une grande chance et c’était très stimulant. Le revers de la médaille, c’est que je ne suis associé à aucune discipline… Or, l’université fonctionne sur une base disciplinaire. Cela me pose un certain nombre de difficultés que je dois maintenant chercher à surmonter si je veux me frayer un chemin. De son côté, le paysage universitaire français peut paraître assez opaque et codifié vu de la Suisse, ce qui est un peu effrayant, mais loin d'être insurmontable. Mais finalement, toutes ces embuches découlent de ma manière de faire les choses et de, justement, toujours chercher à contourner les chemins balisés. Je ne me plains pas de ma situation, car c’est toujours comme ça que j’ai fonctionné dans mes différentes ébauches de parcours professionnel.

Ton travail de thèse a également été rythmé par un stage dans les archives des Humanoïdes associés. Comment ce stage a-t-il accompagné / modifié ta recherche ?

Ce n’était pas un stage, mais plutôt une bourse de recherche en mobilité que j’ai obtenue dans le cadre de ma thèse à l’Université de Lausanne. En fait, j’avais contacté Les Humanos au début de ma thèse, un peu avant le COVID parce que j’avais commencé à travailler sur les transpositions en CD-ROM et il se trouve qu’ils ont compté parmi les éditeurs qui ont tenté ce type d'expérience durant la seconde moitié des années 1990. Ce sont même les seuls à avoir vraiment mis en place un vrai projet éditorial autour du CD-ROM. Je voulais donc savoir s’il y avait des archives de cela – même si je savais que c’était souvent compliqué d’accéder aux archives des éditeurs. Et à ma grande surprise, on m’a répondu très favorablement. Seulement, le Covid est arrivé, et donc c’est passé au second plan. À la fin de ma thèse, j’avais cette opportunité de déposer un projet de recherche en mobilité et d’obtenir une bourse qui me permettait d'aller vivre à l’étranger pendant 6 mois, mais je n’avais pas vraiment de projet à proposer. Cette histoire d’archives des Humanos m’est alors revenue à l’esprit. Ils étaient toujours d’accord de m’ouvrir leurs portes, ça a été très simple de faire le nécessaire avec eux. Je suis donc parti six mois à Paris pour travailler sur ce fonds.

Le problème, qui n’en était pas vraiment un, c’est qu’on ne s’est pas très bien compris sur le type d’archives qui m’intéressaient et surtout sur ce qu’ils avaient encore de cette époque. Dans les faits, suite à des déménagements, très peu de choses avaient été gardées. Moi j’étais venu pour dépouiller pendant six mois, et je crois que j’avais vu ce que j’avais à voir au bout de trois ou quatre jours. Ce qui n’est pas très grave en soi, parce que j’ai tout de même fait des découvertes assez étonnantes sur des objets que personne ne connaissait. Par ailleurs, le personnel des Humanos a été super. Ils m’ont bien accueilli et m’ont accordé une grande confiance. J’ai pu travailler très librement. C’est en fréquentant les locaux que j’ai pu rencontrer aussi des personnes qui travaillaient pour les Humanos dans les années 90-2000 et qui étaient donc de véritables mémoires vives de la maison d’édition. Je pense notamment au responsable de tout ce qui a trait au Web depuis les années 2000 là-bas, qui s’est occupé de choses qui peuvent nous paraître relever de champs de compétences très variés aujourd’hui, mais qui à l’époque étaient souvent à la charge d’une seule et même personne. Il m’a accordé un long entretien au cours duquel j’ai compris beaucoup de choses. Il m’a aussi raconté des anecdotes vraiment incroyables. Et puis il m’a aussi redirigé vers un ancien employé qui lui n'était plus là, mais qui avait été responsable de la création des albums de bande dessinée sur CD-ROMs qui m’intéressaient au départ. Il m’a également accordé un entretien qui s’est avéré déterminant sur bien des aspects de ma thèse. Ça a représenté un vrai tournant dans la façon dont je conçois l’histoire de la numérisation des pratiques. Et en même temps, c’est un vrai regret parce que c’est arrivé assez tard dans la thèse, et ça aurait pu donner lieu à une enquête de plus grande ampleur. L’histoire de l’informatique est en grande partie à construire avec une forme d’histoire orale – et l’histoire de la bande dessinée également, comme le montre le travail de Benjamin Caraco sur l’Association ! Par rapport aux archives, on a un éclairage très différent, surtout quand on étudie des domaines où les choses bougent très vite, où les fonctionnements ne sont pas stabilisés. Ça m’a beaucoup apporté sur comment je veux continuer à faire de la recherche à présent…

Pour aller plus loin

Explorer les publications scientifiques d'Olivier Stucky