mattotti : corps et graphes

[octobre 2003]

Classique, romantique, glamour, archaïque, novo... Ce sont les épithètes sous lesquelles Mattotti a choisi de catégoriser ses dessins de mode. Têtes de chapitre du recueil Pour Vanity (1987), elles pourraient tout aussi bien désigner, plus largement, quelques-unes des directions explorées dans l’ensemble de son œuvre. Tant il est vrai que l’art syncrétique de Mattotti, qui emprunte à presque toutes les écoles picturales du XIXème et du XXème siècles, n’a de cesse de mettre le corps humain en représentation, sous les irisations d’éclairages changeants.

Si la nature − jardins, bords de mer, landes désolées, marécages, grands ciels traversés de nuages − et l’architecture (onirique à la Chirico, fantasmatique à la Hopper, constructiviste ou postindustrielle) composent dans ses planches d’inoubliables paysages métaphysiques, dont je ne vois aucun équivalent dans la bande dessinée, ces paysages sont toujours habités et, en définitive, c’est peut-être le corps qui exprime la quintessence du génie de l’artiste.

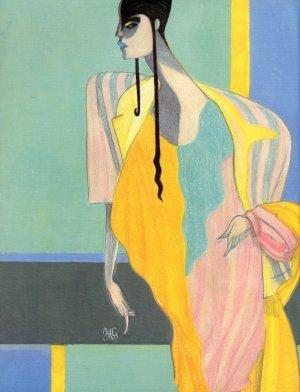

Le corps, chez Mattotti, n’est pas un bâti. Oubliés la charpente anatomique, le squelette, les articulations des membres ! C’est tout entier un être de papier, c’est-à-dire une composition à la fois graphique, sculpturale et chromatique, un jeu rythmé de lignes, de masses et de couleurs, aux courbes et contre-courbes toujours franches, amples, sans brisure. Le corps se réduit rarement à une forme claire se détachant sur un fond sombre (ou le contraire), mais se donne comme un volume, plus ou moins stylisé, sur lequel le clair et l’obscur se disputent l’empire ; fréquemment il projette sur le sol une longue et fuyante ombre portée, un sillage qui l’éternise. Le laboratoire de cette approche du corps fut Vanity, magazine pour lequel Mattotti livra des illustrations de mode (d’après Versace, Missoni, Coveri, mais aussi Chanel, Miyake ou Gaultier) à partir de 1984 − un exercice qui a connu des prolongements plus récents dans les pages de Cosmopolitan ou du New Yorker.

Là s’est noué ce dialogue entre le corps et le vêtement, qui restera source constante d’inspiration et d’invention, là s’est affirmée cette quête d’élégance qui imprègnera toute l’œuvre à venir. Au fil des images, Mattotti bâtit « un système de corps vivants arrêtés dans leurs attitudes », pour reprendre les mots de Valéry à propos de Degas [1]. Pas n’importe quels corps, bien sûr. On note, par exemple, une prédilection pour les femmes au long cou supportant une tête déportée vers l’avant. Et puis, dans son travail d’illustration, Mattotti n’oublie jamais qu’il est un raconteur d’histoires. « Plus que le jeu des matières, qui m’était déjà familier, le véritable enrichissement a été la composition des visages. On ne se rend pas assez compte de ce que ça représente, changer une lèvre d’un coup de crayon, retirer une ligne de plus, penser à un nez, etc. Je rejette absolument l’idée de mannequin : dans mon cas, c’est le personnage qui met le discours en avant, qui endosse et anime le vêtement. Le visage doit être “porteur”. » [2]

Le visage, c’est d’ailleurs tout ce qui restera dans ce livre plus tardif, Anonymes (Seuil, 2000), galerie de portraits féminins qui opère comme une réduction des mises en scène pour Vanity, une concentration. Plus de décors, des fonds unis. Plus de corps, seulement le cou, les épaules, le port de tête en somme, et parfois le buste. De toutes les images de Mattotti, ce sont les plus simples, les moins saturées de signes et, partant, celles qui laissent la plus grande place à notre imaginaire.

Dans les vignettes des bandes dessinées, le personnage est lié par une solidarité plastique, rythmique, à l’espace où il se meut. Par exemple, la chevelure de Murmure ondule en écho en herbes hautes, à la crête des dunes, aux ramures des poissons-cerfs [3]. Tout, du texte à la forme du cadre, des masses de couleur au miroitement sensuel des pastels, concourt à la production d’une même émotion ; c’est une note unique jouée à l’unisson, qui se module de case en case.

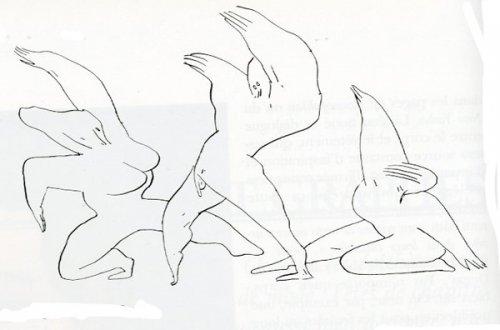

Mais, issus d’un non-lieu, d’une absence de contexte, les regards des Anonymes − fréquemment soulignés de noir − portent au cœur du nôtre une interrogation muette ; nous y déchiffrons un caractère, une façon d’être au monde, une nostalgie, un destin. Claudio Piersanti n’a pas résisté à leur insistance, il a placé quelques mots, empathiques et perspicaces, en face de chacun de ces portraits. Mattotti nous touche là au plus profond ; cependant il bride une composante essentielle de son art, qui est l’exubérance. On n’a pas suffisamment noté jusqu’ici, il me semble, combien il s’abandonne volontiers à l’ivresse du mouvement, et ce que nombre de ses images ont d’essentiellement chorégraphique. À elle seule cette propension, cultivée depuis près de vingt ans, à styliser élégamment les mains des femmes en étirant leur doigts vers l’arrière, ne fait-elle pas déjà signe vers les danses traditionnelles qu’on voit à Bali, en Corée, en Thaïlande et un peu partout en Asie ?

Les moments de danse ou de transe sont disséminés dans l’œuvre entière. Scènes de bal ou de carnaval placées sous le registre du « glamour » dans Pour Vanity, tandis que la section « archaïque » s’inspire, pour sa part, de danses primitives, tribales, sauvages. Celles-ci déjà si marquantes dans le troisième chapitre de Feux − album où s’ébattent par ailleurs Hans et Fritz, deux lutins bondissants, dont l’auteur précise qu’ils ont « des mouvements de poupées de caoutchouc » (p. 44). Les mystérieuses créatures qui quittent, dans leur sommeil, les corps des matelots du cuirassé Anselme II, et les tout aussi étranges « créatures des crêtes » qui hantent le premier récit composant le recueil Labyrinthes sont, les unes et les autres, des êtres dansants. De même, plus d’un parmi les corps improbables ou incertains nés dans les pages des carnets et révélés par Ligne fragile, livre qui est un cortège de visions à demi monstrueuses apparues à on ne sait quel Saint-Antoine, où se signalent patineurs, pas de danse, équilibres subtils. D’évidence, le langage chorégraphique est l’une des sources où s’abreuve l’imaginaire le plus intime et le plus libre de Mattotti.

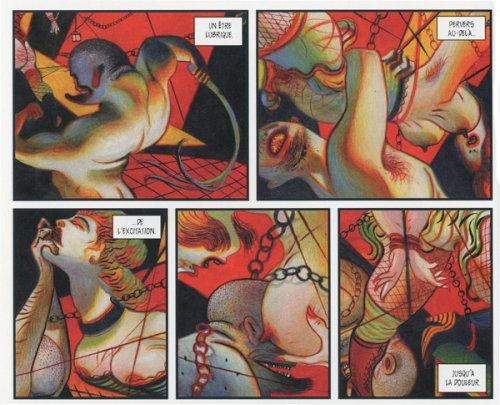

Dans son Docteur Jekyll & Mister Hyde, les scènes de danse (pages 13, 37 et 40) semblent étrangement figées, comme autant de vitraux. Mais l’insoutenable corps à corps sadique et bestial de la page 26 est un festival de cambrures, de portages, d’étirements, comme une suite d’inserts prélevés dans une vidéo de danse contemporaine trash. Et le personnage de Jekyll/Hyde qui, sur l’image de couverture de l’album (reprise de la page 5), paraît danser sur un volcan, est animé tout au long du livre par une fureur qui le projette en avant dans des postures tout en déséquilibres.

Les affiches et les peintures de Mattotti ne sont pas en reste. Je songe par exemple à cette affiche pour le festival SOS Racisme (1989) [4] : trois corps exultants, suspendus en lévitation sur un fond bleu ; à cette autre pour la Mairie de Paris, un pas de deux, sur fond rouge cette fois, choisi comme couverture du catalogue Lorenzo Mattotti, Segni e colori [5] ; ou à ces deux étreintes de corps nus qui semblent des figures de ballet aquatique, « Nell’ acqua » et « Le jeu de Karma », reproduites à l’intérieur du même ouvrage (p. 82-83) [6]

Il y a plusieurs Mattotti. Ainsi l’affichiste, quand il s’égare, semble-t-il parfois descendre de Clovis Trouille, tandis que le peintre nous donne à voir un Odilon Redon sous acide. Toutefois, lors même qu’il s’aventure sur le terrain douteux du mysticisme ou flirte avec la caricature et le grotesque, jamais l’artiste ne se départit tout à fait de sa qualité première : cette élégance qui fait le fond de toute sa production parce qu’elle est aussi et d’abord la caractéristique de son rapport à l’existence.

Que l’on compare les conquistadors du Voyage de Caboto [7], quand ils tombent avec grâce sous les flèches indiennes (pages 28 et 35), avec les poilus de Tardi s’affaissant lourdement sous la mitraille !

Élégance du trait, noblesse du matériau (le pastel), rigueur inflexible de la mise en page : des rectangles toujours, bordés d’un épais filet noir, et souvent distribués symétriquement. Avec, à l’intérieur de ce système immuable, des variantes propres à chaque livre : grandes images scandant les entrées de chapitres dans Feux, abondance des bandeaux s’étirant sur toute la largeur de la page dans Jekyll/Hyde (j’en ai compté 68, répartis sur 62 planches). Et dans ces cadres noirs, des couleurs qui vibrent, à l’opposé des aplats caractéristiques de la bande dessinée franco-belge classique. Non pas du rouge, mais un rougeoiement ; et à la place du bleu, un bleuissement.

Un art aussi chorégraphique donne à penser que Mattotti se laisse accompagner, guider, porter par la musique. L’intéressé confirme : « La musique fait totalement partie de ma culture, elle m’a apporté plus d’images que la culture picturale. (...) Le côté évocateur, visionnaire et ouvert de mon travail vient sûrement de la musique et de la fréquentation des concerts. » [8]

À leur manière, les dessins de Mattotti, même dépourvus de couleurs comme ils le sont quelquefois − les lignes frêles et pures de L’Homme à la fenêtre, ou celles plus charbonneuses de Stigmates − nous font entendre une musique qui tantôt berce et tantôt secoue. Avec cet artiste, nous sommes toujours transportés « là bas, dans l’île de la Dansade, [où] quelques-uns pensent que tous les actes, que tous les gestes, tous les états peuvent être considérés comme les moments d’une danse. Un match de football, un cours en Sorbonne, une usine de pièces détachées, les caresses des amoureux, les jeux des enfants... » [9]

Thierry Groensteen

(Cet article est paru dans le numéro 9 de 9ème Art en octobre 2003.)

[1] Degas danse dessin (1936), in Œuvres, II, Gallimard, “Pléiade”, p. 1172.

[2] Propos rapportés dans la préface de Maruccia Casado au recueil Pour Vanity, Albin Michel, 1987.

[3] Murmure, avec Jerry Kramsky, Albin Michel, 1989 ; rééd. Seuil, 2001.

[4] Paola Vassalli (dir.), Mattotti : d’autres formes le distrayent continuellement, Seuil, 1995, p. 47.

[5] Editions Hazard, Milan, 2000.

[6] Nell’ acqua est devenu un livre (Casterman, 2005) où ce thème est décliné à travers une suite d’images et de poèmes (Note de 2013.)

[7] Le Voyage de Caboto, scénario Jorge Zentner, Albin Michel, 1993 ; rééd. Casterman 2003.

[8] À la lettre, Istituto italiano di Cultura, Paris, s.d. (1999).

[9] Gilbert Lascault, « L’île de la Dansade », Revue d’esthétique, No.22/92 : La danse, Jean-Michel Place, 1992, p. 17-20. Cit. p.18.