les aventures d’un historien au pays de la bédéphilie

[Mars 2014]

Affectueusement surnommé « Tite-Live » par son collègue et ami italien Ugo Scotto, Pierre Couperie fut sans aucun doute le premier historien sérieux de la bande dessinée en terre francophone. Loin de poser à l’expert érudit muré dans sa tour d’ivoire, il s’engagea très activement dans les associations qui, tout au long des années soixante et soixante-dix, œuvrèrent pour la réhabilitation de ce genre méprisé qu’était alors la bande dessinée et qui initièrent son procès en légitimation culturelle.

Le « Club des bandes dessinées » se constitue en mai 1962 : c’est l’acte de naissance de la bédéphilie militante. Couperie – alors âgé de trente-deux ans – fait d’emblée partie du conseil d’administration, en qualité d’archiviste. La présidence échoit à Francis Lacassin ; Alain Resnais et Jean-Claude Forest comptent aussi parmi les administrateurs.

Le Club publie un bulletin, Giff-Wiff, à partir de juillet 1962. Il connaîtra dix-neuf numéros ronéotés, à faible tirage, jusqu’en mars 1966 ; puis quatre autres numéros plus luxueux sont édités à 10 000 exemplaires par Jean-Jacques Pauvert, jusqu’à la disparition du titre en mars 1967.

Pierre Couperie écrit assez peu dans Giff-Wiff, sensiblement moins que Francis Lacassin, Jean-Claude Romer ou Maurice Horn. Parmi ses contributions, on retiendra l’analyse d’un roman écrit − ou du moins signé − par Alex Raymond (une novellisation de Flash Gordon) (No.5-6), une « Histoire du journal Hurrah » (No.9) et, surtout, une grande étude sur les supports et formats de la bande dessinée, intitulée « Des suppléments du Dimanche aux illustrés français » (No.8).

une dissidence féconde

Sur proposition d’Alain Resnais, le Club des bandes dessinées est officiellement rebaptisé CELEG (Centre d’étude des littératures d’expression graphique) le 5 novembre 1964. Il sera coorganisateur, en 1965, du premier Salon international des bandes dessinées, qui se tient à Bordighera, en Italie.

Mais, à cette date, Couperie a claqué la porte. Avec Claude Moliterni, Maurice Horn et Edouard François, se considérant comme « ceux qui travaillent » réellement au sein de l’association, ils sont entrés en dissidence par rapport à une direction jugée timorée et coupable d’inertie. En septembre 1964, on put lire, dans Giff-Wiff No.11, une allusion sibylline à ce que la direction présente comme une « tentative de putsch » au sein du conseil d’administration.

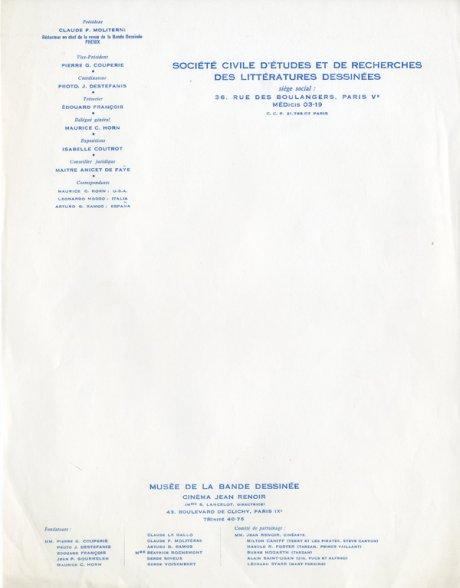

Officiellement exclus du CELEG le 5 novembre de la même année, par un vote en Assemblée générale, les dissidents fondent aussitôt une association concurrente : la SOCERLID (Société civile d’étude et de recherche des bandes dessinées). Couperie en est le vice-Président. Edouard François, professeur de français à Châlons-sur-Marne, occupe la fonction de trésorier. La présidence est confiée à Claude Moliterni, documentaliste chez Hachette, mais aussi auteur de romans policiers et de pièces radiophoniques. Ami d’enfance de Moliterni, Maurice Horn, un Français émigré aux États-Unis, est nommé « délégué général » et correspondant au pays des comics.

On doit à la vérité de noter que Couperie va, en la circonstance, montrer un esprit singulièrement vindicatif et procédurier. Il veut accuser Lacassin de détournement de fonds, espérant aboutir ainsi à la dissolution du CELEG, qui laisserait à la jeune SOCERLID le monopole de l’activisme bédéphilique. Il cherche à convaincre Horn et Moliterni, qui « ont des scrupules », que « l’honnêteté de sentiments, la sentimentalité et les scrupules ne paient pas, en cas de guerre » [1]. L’affaire ira jusqu’en appel, où la Cour déboutera les plaignants et les condamnera aux dépens [2], les fautes alléguées contre Lacassin n’ayant pas été jugées assez graves [3].

Le principal coup d’éclat de la SOCERLID fut l’organisation de la première grande exposition parisienne consacrée à ce que l’on commencera bientôt à appeler le « neuvième art », Bande dessinée et Figuration narrative, qui fut présentée du 7 avril au 30 juin 1967 au musée des Arts décoratifs. Comme son titre l’indique, l’exposition sur la bande dessinée était couplée avec une exposition sur la Figuration narrative conçue par le critique d’art Gérald Gassiot-Talabot, inventeur de cette expression générique rassemblant le travail de peintres tels qu’Adami, Cremonini, Erró ou Télémaque. Le fonds Couperie déposé à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image comporte une lettre reçue de Gassiot-Talabot le 6 décembre 1966, grâce à laquelle on apprend que l’exposition était initialement prévue en trois parties : une première section – non réalisée, sans qu’on connaisse les raisons de cet abandon – aurait évoqué « les sources de la narration » en images, par une confrontation entre « des exemples choisis dans des civilisations et à des époques différentes ».

L’exposition était accompagnée d’un volumineux catalogue, ouvrage collectif dirigé par Couperie et proposant notamment un survol de l’histoire de la bande dessinée. Il s’agit du premier ouvrage de langue française abordant la bande dessinée d’un point de vue global. Accompagné de nombreuses illustrations, il fut une bible pour le jeune amateur de bandes dessinées que je n’allais pas tarder à devenir. Mais peut-être le tirage avait-il été surévalué, car je l’ai longtemps vu proposer chez les soldeurs.

Il reste que le succès médiatique de l’exposition, le caractère fondateur de l’ouvrage et l’autorité scientifique de son principal signataire ont assuré un durable retentissement aux thèses qui s’y trouvaient exprimées. Au nombre de ces thèses figure l’idée selon laquelle la bande dessinée serait née aux États-Unis, dans les journaux, à la fin du XIXe siècle ; qu’elle est, historiquement, génétiquement, un « idiome américain ». Ce point de vue peut s’expliquer : selon le témoignage de Moliterni, « …la documentation était rare à l’époque. (…) Pour le côté historique, il y avait deux ouvrages essentiels qui existaient aux États-Unis : le Comic Art in America de Stephen Becker et The Comics de Coulton Waugh. » L’équipe de la SOCERLID aurait donc repris « naïvement » la thèse américaine d’une naissance indigène des comics.

Cependant, si Moliterni restera toujours arc-bouté sur cette thèse, Pierre Couperie, lui, changera d’opinion sur le sujet. Lorsque le Salon de la bande dessinée de Lucca − qui avait pris la suite de celui de Bordighera dès 1966 et qui deviendra une manifestation pérenne − décidera d’organiser un débat entre spécialistes pour arrêter la date « officielle » de la naissance de la bande dessinée, Couperie écrira à son confrère italien Giulio Cuccolini : « la fixation d’une date précise pour un phénomène culturel aussi complexe est une notion obsolète. Entre les points de vue nationalistes, les clichés remontant à Coulton Waugh et l’objectif affiché de trouver quelque chose à commémorer pronto, on peut craindre…le pire. [4] » Et à son correspondant américain Rick Marschall, il donnera cette réponse sans appel : « Only Töpffer can be a valid candidate [5] ». Comme on l’imagine, ce ralliement à la thèse qui prévaut aujourd’hui, selon laquelle le genevois Rodolphe Töpffer doit être considéré comme le principal inventeur de la littérature dessinée, ne peut que me réjouir [6].

L’honnêteté intellectuelle de Pierre Couperie le poussera à insister lui-même sur le peu de fiabilité de la littérature spécialisée produite en ces temps inauguraux. Dans une lettre adressée au Collectionneur de bandes dessinées [7], il avertissait : « Tout ce qui est paru avant 1970, en gros, doit être tenu pour périmé et contrôlé mot à mot ». Le catalogue de l’exposition de 1967 tombe donc, tout le premier, sous le coup de cette suspicion. Et l’historien de mettre en garde ses successeurs : « N’allez pas devenir des exhumateurs d’erreurs oubliées et propagateurs de calembredaines… » On se souvient aussi de sa recommandation dans Phénix No.28 : « Rappelons cette règle d’or : tout renseignement fourni par une agence, un éditeur, un journal, un auteur, doit être tenu pour faux jusqu’à vérification. Neuf fois sur dix on s’aperçoit qu’il était effectivement faux… »

L’un des parti pris les plus curieux de l’exposition Bande dessinée et Figuration narrative était de ne pas présenter de planche originale, mais uniquement des ektachromes et des agrandissements photographiques, principalement des cases isolées, en noir et blanc, exemptes de bulles ou vidées de celles-ci, afin de paraître plus illustratives. Le catalogue s’en justifiait en ces termes : « L’agrandissement permet d’arracher la bande dessinée au petit format qui l’étrangle et de la révéler en la portant aux formats habituels des œuvres d’art auxquelles le public est habitué. » (p. 145) Et si Couperie avait estimé nécessaire de supprimer les bulles, c’était, expliquera-t-il plus tard, « pour que le public ne soit pas détourné de l’examen du dessin par la lecture du texte », hypothèse plus que probable, selon lui, « dans un pays comme la France, dominé par le prestige de l’écrit » [8].

Pour une exposition qui se donnait, entre autres ambitions, celle d’initier le public à la technique narrative des bandes dessinées, les options consistant à supprimer les textes et à isoler la plupart des images présentées étaient pour le moins discutables. Comme j’ai pu l’écrire ailleurs, « la narration, en bande dessinée, s’accomplit principalement à travers les enchaînements de case à case, les opérations concertées du découpage et de la mise en page. [Sans parler] de la couleur qui, d’évidence, remplit souvent, elle aussi, une fonction narrative [9]. »

Autre paradoxe : on n’est pas peu surpris d’apprendre que Couperie et ses collaborateurs entendaient réagir « contre le Pop Art et Roy Lichtenstein en particulier. À cette époque la bande dessinée n’était perçue qu’au travers de son regard, il en avait démontré le vide, l’inanité… en prenant les plus mauvaises images et en les agrandissant démesurément [10]. »

S’il y a lieu de distinguer, aux yeux de Couperie, entre les bons et les mauvais agrandissements, c’est avant tout parce que Lichtenstein choisissait ses images dans les comic books, que notre historien honnissait, allant jusqu’à dresser, en 1963, ce curieux parallèle : « Personnellement, je ne vois pas comment aimer les BD sans éprouver pour le comic book le même mépris et la même haine que pour son complément la commission de censure [11] ». Mais, sur ce sujet encore, son opinion allait évoluer − à la lumière des articles sur l’actualité du comic book que Jean-Pierre Dionnet donnait régulièrement à Phénix. Dans le volume collectif Comics, L’art de la bande dessinée, publié à Zurich en 1972 [12] – ouvrage qui compte un chapitre entier, signé Archie Goodwin et Gil Kane, sur l’esthétique du comic book –, la contribution de Couperie, intitulée « Reflets de l’art moderne dans la bande dessinée », semble se féliciter de ce que l’on « assiste, depuis plusieurs années, à une forte influence du surréalisme dans certains comic books ».

écrire et enseigner

Au chapitre des publications, la SOCERLID lance d’abord l’éphémère bulletin Mongo puis la revue Phénix, dont 48 numéros paraîtront entre octobre 1966 et le printemps 1977, et qui sera la première vraie grande revue d’étude de la bande dessinée [13]. Couperie n’est crédité d’aucune fonction particulière dans l’ours, il sera seulement un membre permanent de la rédaction. Les articles qu’il signe sont presque tous consacrés à la bande dessinée anglaise (étude sur Jeff Hawke dans le No.26) ou américaine. Il s’intéresse notamment au style d’Alex Raymond (No.3), au Wizard of Id (No.8), à l’école du New York Herald (No.11) ou à Rube Goldberg (n° 16). Font exception un ensemble sur Alain Saint-Ogan (No.9) et un texte analysant le « premier style de Raymond Cazanave » (No.45).

À partir de 1972, Couperie n’écrit plus guère d’articles de fond. Toute son énergie est accaparée par la mise en œuvre de L’Encyclopédie mondiale de la bande dessinée, projet titanesque entamé à la demande de Michel Greg, alors rédacteur en chef de Tintin, et qu’il coordonne avec Moliterni et Henri Filippini. Les auteurs se proposent de répertorier « non seulement les auteurs de bandes dessinées – scénaristes et artistes – et leurs pseudonymes, mais aussi les personnalités telles que les éditeurs, organisateurs du fandom, érudits, critiques, collectionneurs vraiment importants, etc. Non seulement les séries dessinées, mais aussi les personnages principaux, les lieux imaginaires où l’action se déroule (…) et les engins célèbres (….) qui entrent en jeu. Non seulement les publications mais aussi les institutions du genre associations de dessinateurs, clubs de fans, librairies spécialisées, etc. » Des ambitions aussi démesurées vouaient sans doute l’entreprise à l’échec ; les difficultés relationnelles qui surgiront entre les trois concepteurs et la faillite de l’imprimerie SERG, qui avait édité les deux premiers volumes, précipiteront son arrêt [14].

Couperie s’implique également dans l’animation de la Société française de bandes dessinées, association parallèle fondée le 25 mai 1966, dont il a pris la vice-Présidence (Moliterni, comme toujours, en étant le Président). La SFBD publie elle aussi un bulletin, Alfred, et surtout organise des réunions puis des « Conventions » de la bande dessinée à Paris, où le public rencontre les auteurs et où les stands de vente des éditeurs côtoient ceux des fanzines.

Après la dissolution de la SOCERLID en 1977, l’activité de Pierre Couperie revêtira d’autres formes.

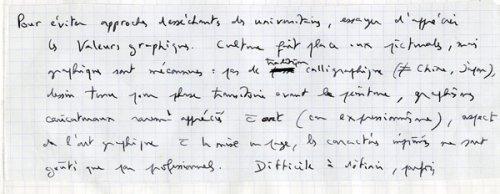

Je mentionnerai d’abord son fameux séminaire sur la bande dessinée à l’EHESS – avec ses non moins fameux paniers de diapositives –, qu’il débute en 1978 et poursuivra jusqu’en juin 1997 (lire dans ce dossier le témoignage de Dominique Petitfaux). Dans une lettre non datée − vraisemblablement écrite en 1977 ou 78 −, Couperie expliquait ses intentions au Président de l’établissement : « Ce séminaire est, pour moi, purement historique. Il s’agit de ce vaste morceau de l’histoire des mentalités qu’on pourrait appeler tout simplement l’histoire de l’imagination et qui a été traité par pièces et par morceaux à propos de l’histoire de l’art, de l’iconographie, de la littérature, des religions parfois, ou des mœurs. La bande dessinée (…) serait traitée comme s’il s’agissait de tel autre grand corpus iconographique, la peinture des vases grecs par exemple [15]. » Ses notes préparatoires contiennent en outre des indications sur sa volonté de faire apprécier les « valeurs graphiques », à ses yeux trop méconnues. Et l’historien d’avancer plusieurs raisons à cette méconnaissance : contrairement à la Chine ou au Japon, l’Occident n’a pas de tradition calligraphique ; le dessin y est tenu pour une phase transitoire avant la peinture ; les graphismes caricaturaux sont rarement appréciés en tant que tels ; enfin certains aspects de l’art graphique, comme la mise en page et les caractères imprimés, ne sont goûtés que par les professionnels.

Une autre de ses activités est sa participation régulière au Salon de la bande dessinée de Lucca, comme conférencier et comme chef de la délégation française. En cette qualité, c’est lui qui, année après année, désigne les invités hexagonaux de la cité toscane. À titre d’exemple, furent du voyage en 1986 les dessinateurs Mézières, Tardi, Juillard, Loisel et Nicole Lambert, ainsi que Danièle Alexandre-Bidon et Annie Baron-Carvais, deux fidèles de son séminaire, invitées en tant que conférencières.

Couperie n’apprécie pas que la politique intervienne dans les affaires bédéphiliques. En 1979, il boude son cher Lucca. Une querelle l’oppose aux organisateurs, en raison de « l’utilisation politique que faisait de la manifestation un des délégués ». À Rinaldo Traini, qui préside la manifestation, il écrit : « J’ai décidé de ne plus participer à aucune manifestation de comics qui serve de prétexte ou d’occasion à, ou qui tolère ou favorise, une démonstration politique, de quelque bord qu’elle vienne. Ceci vaut également pour Angoulême [16]. » Pourtant lui-même ne s’exempte pas toujours d’introduire des considérations idéologiques dans la rédaction de certaines de ses notices pour l’Encyclopédie. Ainsi lorsqu’il écrit à propos de Dick Tracy qu’il s’agit d’une « série militante, qui fait campagne depuis des années contre le gâtisme de la justice et d’une législation qui reconnaît tous les droits à l’assassin et aucun à la victime, [précisant que] Dick Tracy est haï par les ‘intellectuels’ américains… » Cette présentation tendancieuse lui vaudra d’ailleurs une lettre de protestation d’une lectrice installée dans le Wisconsin [17].

le temps des brouilles

L’entente entre les fondateurs les plus emblématiques de la SOCERLID ne résistera pas à l’épreuve du temps. On peut juger que les motifs de leurs désaccords sont anecdotiques et relèvent des querelles d’ego. Il me semble néanmoins qu’ils éclairent la dynamique interne du mouvement bédéphile et les parcours divergents suivis par ses principaux animateurs. Qu’on le veuille ou non, ces disputes appartiennent à l’Histoire.

Couperie se brouille d’abord avec Maurice Horn. En effet, quand paraît l’édition américaine du catalogue Bande dessinée et Figuration narrative chez Crown Publishers (sous le titre A History of the Comic Strip), Couperie découvre que le nom de Horn figure en couverture à côté du sien, en qualité de coauteur. Horn se prévaut aussi d’avoir été l’un des organisateurs de l’exposition du musée des Arts décoratifs. Couperie proteste alors auprès de différents correspondants américains, reprécisant ce qu’avaient été les responsabilités de chacun, d’une part dans la conception de l’exposition, d’autre part dans celle du catalogue. Selon lui, Horn n’aurait écrit qu’un texte de 22 pages sur un livre qui en compte au total 252. De plus, il n’était pas en France, ni même en Europe, pendant la période où l’exposition a été conçue et réalisée. Mais Horn ne désarme pas. Il fait intervenir ses avocats et réclame à l’Union Centrale des Arts Décoratifs l’établissement d’un nouveau contrat régularisant sa situation de co-auteur.

Indéniablement, la part prise par Horn dans la rédaction du catalogue est supérieure à ce que Couperie prétendait. Il est précisé dans l’ouvrage que c’est lui qui a traité de l’histoire de la bande dessinée américaine dans les chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 [18]. Or, selon mon propre décompte, cela représente un total de quelque 77 pages, sur 227 consacrées à la bande dessinée. Et la place prépondérante faite aux comics états-uniens est encore plus nette si l’on ne tient compte que de l’iconographie : j’ai compté, dans l’ensemble du livre, 72 % d’extraits de séries américaines (230 images sur 320) – en accord avec l’américanocentrisme qui caractérisait toute l’action de la SOCERLID et les préférences de Couperie lui-même.

Quoi qu’il en soit, la brouille est consommée. Horn met fin à toute collaboration avec la SOCERLID en 1968. David Pascal le remplacera comme correspondant aux États-Unis. Et Couperie, qui était censé coordonner la partie européenne de la World Encyclopedia of Comics dirigée par Horn (laquelle paraîtra en 1976 chez Chelsea House), ne figurera pas au nombre des quatorze collaborateurs réunis pour réaliser cet ouvrage monumental (c’est Maurice Horn lui-même qui se chargera du domaine français). [19].

Quelques années après cette première fâcherie, Couperie se désolidarisera également de Moliterni. Il lui reproche surtout mélanger les genres et de faire preuve de partialité, à partir du moment où il a pris, en 1973, des fonctions de direction éditoriale chez Dargaud.

Une année (1986 ou 87 ?), le festival de Lucca soumet à Couperie le plan d’une exposition sur l’histoire de la BD française proposée par Moliterni – lequel fut par ailleurs, rappelons-le, l’un des fondateurs du festival d’Angoulême. La réaction de l’historien est cinglante. Parlant de « vrai margoulinage à la remorque de Dargaud », il est particulièrement outré par le panneau portant sur la période 1970-1986 qui, selon lui, relève de la « désinformation » : « Sont exclus Moebius, Bretécher, Reiser, Bourgeon, Margerin, Arno et autres de Métal hurlant, Juillard, Pellerin, les frères Varenne, Claveloux et bien sûr Nicole Lambert. Brocal Remohi y est en revanche deux fois comme dessinateur de Moliterni. Et s’il y a Palacios, pourquoi pas Pratt, Macedo ? Les dessinateurs qui ne dédicacent pas d’originaux à Moliterni savent désormais qu’ils seront rayés de l’histoire [20]. »

Couperie est très agacé aussi par le fait que Moliterni usurpe, partout où il se présente, une formation d’historien qu’il n’a jamais eue. Le 12 juin 1995, il ira jusqu’à écrire au Directeur de l’École des Chartes pour lui signaler qu’« un M. Claude Moliterni se prétendant ancien élève de l’École des Chartes est en train de se pousser, d’établir des contacts, en se prévalant de ce diplôme (…). » Et Couperie de poursuivre : « J’ai eu l’honneur de travailler avec assez de chartistes pour me sentir certain, voyant son “genre”, sa façon de parler par clichés à la mode, que ce M. Moliterni est diplômé des Chartes comme moi de West Point [21]. »

Mais laissons là ces antiques querelles.

Un aspect du travail de Couperie que j’aimerais souligner, et dont je me sens l’héritier, est son constant engagement pour la reconnaissance de la création au féminin. À une époque où la bande dessinée comptait très peu de femmes, il ne manquait pas une occasion de souligner l’apport d’une Tove Jansson (la créatrice des Moomins) ou de saluer le talent émergent d’une Nicole Claveloux. Quand les Humanoïdes associés, entre 1976 et 1978, publièrent Ah ! Nana, le premier magazine français de bandes dessinées réalisé par une équipe de femmes, Couperie y tient une rubrique d’érudition pour faire découvrir au public les dessinatrices ayant marqué l’histoire du neuvième art.

Sans les efforts inlassables de Pierre Couperie et de quelques autres pour donner à la bande dessinée une reconnaissance artistique et un statut culturel, le musée de la bande dessinée d’Angoulême, que j’ai eu l’honneur de diriger de 1993 à 2001, n’aurait jamais existé. Nous lui devons énormément.

Il pensait que la bédéphilie n’avait été qu’un phénomène de mode et il exprimait volontiers des regrets face à l’incuriosité des amateurs de BD français, estimant que l’Italie, en particulier, manifestait un plus grand souci du patrimoine et un plus grand dynamisme, notamment en ce qui concernait la réédition des œuvres majeures. Il est dommage qu’il ne soit plus des nôtres pour apprécier comme elles le méritent les splendides intégrales de Terry et les pirates, Flash Gordon et Krazy Kat qui nous sont proposées aujourd’hui, respectivement par les éditions BD’artiste, Soleil et Les Rêveurs. Et lui qui, en 1996, se lamentait : « Cela fait bientôt trente ans qu’aucun musée important n’a organisé une exposition », serait probablement étonné de constater que, du Centre Pompidou à la BnF en passant par le musée d’Art moderne de la ville de Paris, il n’y a quasiment aucun établissement culturel d’importance qui, ces dernières années, n’ait ouvert ses cimaises aux maîtres des littératures dessinées.

Thierry Groensteen

[1] Cf. la lettre envoyée le 29/10/64 par Couperie à un destinataire inconnu (peut-être Edouard François). Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[2] Couperie en est informé par une lettre de Me Anicet Defaÿ, avocat à la Cour d’appel de Paris, datée du 14 février 1967. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[3] Lacassin évoquera les faits qui lui étaient reprochés dans une lettre citée dans Le Collectionneur de bandes dessinées No.85, printemps 1998, p. 46. Selon lui, le détournement de fonds de l’association au profit de l’un des dirigeants se limitait au remboursement, à Alain Resnais, d’un billet d’avion.

[4] Lettre non datée. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[5] Lettre du 7 mai 1989. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[6] Cf. mon ouvrage M. Töpffer invente la bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2014.

[7] Lettre partiellement citée et commentée dans Le Collectionneur de bandes dessinées No.12, avril-mai 1978, sous le titre « Réponse à un pionnier ».

[8] Annie Baron-Carvais et Dominique Petitfaux, entretien avec Pierre Couperie, Le Collectionneur de bandes dessinées No.84, hiver 1997, pp. 10-15. Cit. p. 13.

[9] Cf. mon essai Un objet culturel non identifié, L’An 2, 2006, p. 158. Les chapitres 5 et 7 de l’ouvrage recoupent partiellement le sujet de cet article.

[10] Nicolas Gaillard, « Autour du mouvement bédéphile : entretien avec Pierre Couperie », Contre-champ, No.1, 1996, pp. 131-146. Cit. pp. 137-138.

[11] « Des suppléments du Dimanche aux illustrés français », Giff-Wiff, No.8, déc. 1963, op. cit.

[12] Ainsi que l’indiquent les éditeurs, « ce livre est une édition spéciale de la revue Graphis, comprenant le numéro 159 (publié en août 1972) – qui était entièrement consacré à la bande dessinée – ainsi que quatre articles traitant du même sujet qi ont paru dans le numéro 160 (publié en septembre 1960).

[13] Cf. mon article « Histoire de la revue Phénix », Les Cahiers de la bande dessinée, No.62, mars-avril 1985, pp. 48-52.

[14] Avant de s’interrompre, l’Encyclopédie avait été une rubrique régulière de l’édition belge de Tintin puis de Phénix.

[15] Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[16] Lettre non datée. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[17] Lettre de Mme Paulette Carroll à l’hebdomadaire Tintin, le 6 février 1974. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[18] On lit par ailleurs : « La conception de ce livre, ainsi que les chapitres 1, 7, 8, 9, 11 et les notes marginales de tous les chapitres, sauf le 10 et le 12, sont dus à Pierre Couperie. »

[19] Au printemps 2011, Maurice Horn signait la notice nécrologique de Pierre Couperie dans l’International Journal of Comic Art (vol. 13, No.1, pp. 714-715). Il concluait un texte très élogieux par ces mots : « Comme historien et théoricien de la bande dessinée, Couperie conciliait dans ses écrits une érudition et une pénétration rares avec un style sans prétention accessible à un large public. Pour cela, il est peu probable qu’il soit jamais, en France, égalé, ni même remplacé. »

[20] Lettre non datée, destinataire inconnu. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie.

[21] Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, fonds Pierre Couperie. Il semblerait que la légende d’un Moliterni chartiste ait eu pour origine une blague de Pierre Christin, prise au premier degré par Luc Boltanski qui en fit état dans sa célèbre étude sur « La constitution du champ de la bande dessinée », dès lors devenue vérité d’Evangile et utilisée à son profit par l’astucieux Moliterni.