le démiurge anachorète

Paru au début de cette année, le tome 6 aura donc mis un point final à la série Inside Moebius, publiée depuis 2004, d’abord sous le label Stardom puis sous celui de Moebius Production (démentant ainsi des déclarations où l’auteur annonçait que l’ensemble comprendrait neuf ou dix volumes).

Le créateur du Garage hermétique n’en était certes pas à son coup d’essai en matière d’improvisation et de délire contrôlé. Mais il n’avait jamais été aussi libre que dans cette sorte de confession-bilan-autoanalyse à bâtons rompus, entreprise à un stade de sa carrière où il n’avait plus rien à prouver et pouvait d’autant plus se permettre toutes les fantaisies qu’il ne subissait la pression d’aucun éditeur. Entamée pour son seul divertissement, dans le secret de ses Carnets, cette méditation pleine d’humour sur la création, la solitude de l’artiste, ses angoisses, sa schizophrénie, son rapport au succès ou à l’âge, ainsi que sur la mécanique du rêve et de l’inconscient, s’est révélée d’une grande richesse nonobstant sa désinvolture, et hautement divertissante.

Sur la couverture du tome 1, Moebius posait entouré de ses principaux personnages (Arzach, Stel et Atan, le Major Grubert, Blueberry…), toutes séries confondues, pour une « photo de famille » (Blueberry se cache le visage en réajustant son chapeau : il a loupé le déclenchement de la photo). Les mêmes protagonistes réapparaissent sur la couverture du tome 6, avec un Moebius devenu plus clownesque : le nez arrondi, la silhouette tassée, les cheveux ébouriffés, et deux chaussures de couleurs différentes. (Portrait de l’artiste en pitre : sur la couverture du tome 4, déjà, il se peignait un nez rouge.)

Inside Moebius : le titre focalise sur ce seul pseudonyme, mais la série est signée (fait sans précédent) “Jean Giraud Moebius”, et ce choix atteste sa vocation récapitulative, voire réconciliatrice.

Inside Moebius se présente, en effet, à la fois comme un registre des émotions présentes de l’auteur et comme ce que l’on pourrait nommer un « journal rétrospectif », revisitant l’œuvre déjà produite. Tous ces personnages engendrés au long de quatre décennies de création, que représentent-ils aujourd’hui pour l’auteur ? Quelle constellation dessinent-ils ? En quoi sont-ils encore vivants ? Quel rôle pourraient-il être appelés à jouer dans l’avenir ? Quel nouveau scénario bâtir, qui soit à la mesure de leur légende ?

Ce « jeu de miroirs mi-sérieux mi-cocasse », ainsi que le définit très justement Jean Giraud (jeu de masques, aussi bien), a pour décor le désormais fameux « Désert B » qui, depuis les 40 Days, est cette étendue vierge où l’imaginaire moebiusien se déploie et vient peupler le vide, où les plus improbables chimères reçoivent par le dessin une manière d’accréditation.

Désert B / désherber : le sens de ce jeu de mots est moins univoque qu’il n’y paraît. Certes, il sera plusieurs fois question de cette herbe dont l’auteur faisait naguère grande consommation, une habitude dont il s’est départi ensuite (le désherbé, c’est lui). Mais on notera également que, s’il est un sol qu’aucun jardinier n’a besoin de désherber, c’est bien celui, aride, du désert ; que les initiales du Désert B sont D.B., qui est l’envers de B.D. ; enfin une allusion à certain « désert du sonor A » chez Castaneda (cf. le tome 1, p. 44 ; il s’agit en réalité du désert de Sonora, en Arizona) ancre cette désignation dans une filiation littéraire. (Le livre de Castaneda L’Art de rêver figure sur la couverture du tome 5. L’influence de l’anthropologue américain, que Moebius a toujours revendiquée, est ici plus décisive que jamais.)

C’est en Arizona aussi que se trouve la région de Coconino, chère à George Herriman. Et si Moebius fait plus volontiers allusion à Mickey ou à Milou qu’à Krazy Kat, sa dette est pourtant davantage envers l’onirisme de la geste herrimanienne, dont il a notamment repris à son compte le principe de l’instabilité des choses.

Ainsi, le personnage qui le représente vit, au milieu de son désert, dans une maison-atelier-mausolée tantôt ronde tantôt cubique, et dont les dimensions paraissent aussi élastiques que l’architecture.

Le principe qu’il s’applique à lui-même est un peu différent : plutôt que de se transformer à vue, il se dédouble, se démultiplie. Le Moebius vieillissant et dégarni d’aujourd’hui (dit « le vieux ») se trouve confronté à celui, chevelu et moustachu, de la fin des années soixante, génialement qualifié de « toimoilui », puis (tome 5, p. 63) à celui, nettement moins cool (costume-cravate, lunettes noires, cheveux courts) de 1963 – l’année de création de Blueberry.

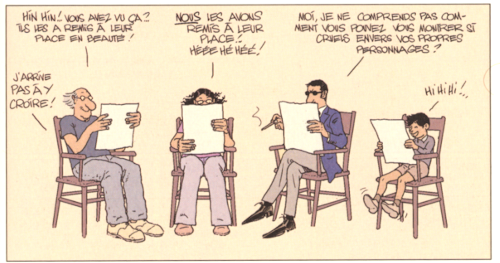

Semblable dédoublement était déjà à l’œuvre dans l’interview dessinée en 1974 pour les Cahiers de la bande dessinée, mais alors c’était le Moebius chevelu qui se trouvait face à Jean, le petit écolier de Fontenay-sous-Bois. L’enfant ne manque évidemment pas d’apparaître ici aussi (tome 3, p. 110), ce qui fournira la possibilité de cette autre « photo de famille » : l’auteur assis aux côtés de ses trois autres moi révolus. Inside Moebius, on trouve les contradictions de Moebius, Moebius side by side.

Un Moebius peut en cacher un autre (et même des milliers d’autres, une véritable marée humaine, une armée de clones qui, dans le tome 6, menace de l’engloutir). Une modeste bâtisse peut receler d’interminables couloirs répartis sur plusieurs étages et ouvrant sur des centaines de portes (un peu comme la niche de Snoopy est réputée contenir une salle de billards et un Van Gogh). Et la mystérieuse mallette du Major Grubert peut contenir une mallette plus petite, qui elle-même…, et ainsi de suite, sur le mode des poupées russes – ou, dans une autre séquence, se transformer en un sac psychédélique.

Il est intéressant de remarquer que le Désert B est à Moebius, ce « nouveau héros qui se prétend l’auteur de sa propre bande dessinée », exactement ce que l’univers du « Garage » était au Major : ce sont deux mondes créés par le seul pouvoir de leur imagination respective, et dans lesquels l’un comme l’autre s’efforcent de maintenir un semblant d’ordre. À ceci près que Grubert gravitait autour de son monde-astéroïde à bord d’un astronef, alors que Moebius occupe symboliquement le centre de son monde plat, en démiurge anachorète.

Ce n’est pas ici le lieu d’une analyse détaillée de cette œuvre protéiforme et arborescente. Il faudrait notamment aborder la question de la féminité et du sexe (relevons cette séquence où la « femme de rêve des rêves de Moebius » le nourrit au sein, et cette autre où il se retrouve au lit avec Alvina, la femme de Grubert – ce qui confirme bien l’existence entre eux d’une sorte de rivalité), évoquer les multiples procédés qui relèvent de la réflexivité et de la mise en abyme, dégager ce qui appartient à une réflexion sur le médium, sur le propre de l’écriture de bande dessinée, sur le dilemme entre respect des codes reçus en héritage et appel à les transgresser ; et saluer enfin toute l’inventivité et la verve de l’artiste dans le registre de l’introspection, toujours coupée d’une bonne dose d’autodérision.

Le texte de quatrième de couverture du tome 6 indique que l’histoire bascule in fine « vers une stase silencieuse où les visions oniriques se succèdent jusqu’à une sorte d’épuisement » – l’épuisement, sans doute, de celui qui « a atteint la limite du stockage d’images de soi », comme il est dit p. 69. Cette suite d’images silencieuses s’inscrit dans la continuité des peintures « organiques » de l’artiste et des nombreux dessins médiumniques dont regorgent ses carnets et qui hantaient déjà Le Chasseur déprime. On songe, naturellement, aux visions du Tentateur que Jésus dut affronter pendant les 40 jours où il se retira au désert, ou à celles de Saint-Antoine, qui fascinèrent Flaubert.

Comme dans toute œuvre longue et improvisée, il y a dans Inside Moebius des moments de lassitude, de piétinement, de perte d’inspiration, des redites inutiles. Mais l’artiste n’est jamais long à rebondir et à nous surprendre. Aussi le thème récurrent de l’envol et de la chute apparaît-il comme une assez bonne métaphore du fonctionnement même de ce récit d’exploration intime qui totalise tout de même plus de 700 pages, et qui, l’un dans l’autre, restera comme l’une des productions les plus jubilatoires du maître des « rêves emboîtés ».