la bande son dessinée

à propos de la journée d’étude organisée à Angoulême le 7 juin 2012 par les étudiants du master BD de l’École Européenne Supérieure de l’Image

La journée d’étude intitulée « bande son dessinée » a rassemblé dans l’auditorium du musée de la bande dessinée une quarantaine de personnes, principalement étudiants et auteurs de bande dessinée. Voici un petit compte-rendu pour tous les curieux qui n’ont pas pu être présents ce jour-là.

La première intervention, de Jean-Charles Vincent, a porté sur l’adaptation du rock en bande dessinée à travers l’exemple de Jimi Hendrix.

{Jimi Hendrix : émotions électriques} (détail).

Ed. Castor astral, 1999.

Jean-Charles Vincent note, à travers la diversité des nombreuses adaptations en lien avec le célèbre compositeur-guitariste des années 1960/70, trois modes de représentation :

• Le mode narratif : classique, voire scolaire, sans souffle, sans un réel investissement de l’auteur, et qui ne retiendra pas son attention.

• Le mode onirique : l’auteur cherche à rendre l’univers du musicien et de sa musique. Ce mode répond à un schéma plus intuitif, plus imaginatif. Comme en témoignent les pages de Robert Crumb, Druillet, Solé, ou encore les illustrations de Moebius parues en 1998 au Castor astral. Jimi Hendrix y est là réinventé au travers des éléments graphiques de l’univers moebiusien.

• Le mode expressif : où ce qui importe est le rythme, les nuances, les jeux de contrastes ou d’harmonie. La source musicale est le moteur de l’expression graphique. L’écrit laisse parler l’image. L’exemple parfait en est l’album de Martin I. Green et Bill Sienkiewick sur Jimi Hendrix. La mise en image explose littéralement, de même que Jimi Hendrix était capable d’exploser musicalement sur scène. Il s’agit d’une traduction graphique de l’énergie du musicien, une véritable aventure cinesthésique.

Nadine Chirol a ensuite développé le thème : dessiner la musique : discordance et harmonie.

Après avoir rappelé en préambule que la bande dessinée est par essence privée de son, Nadine Chirol a présenté un panorama des différents signaux conventionnels servant à signifier la musique, et particulièrement relevé les cas de figure où la musique est facteur de trouble (le barde dans Astérix, Gaston et son gaffophone, le Schtroumpf musicien qui fait « pouët »…).

{Klezmer}, tome 1.

Gallimard, 2005.

La musique interroge la place dans la société comme dans Poulet aux prunes de Marjane Satrapi, qui met en scène l’archétype du poète maudit. La musique, note-t-elle, est souvent tout ce qu’il reste aux parias, comme dans Artic Nation, le tome 2 de la série Blacksad de Canales et Guarnido.

Des bandes dessinées comme Klezmer de Sfar mettent le lecteur dans l’ambiance des chants yiddish, et l’absence de traduction donne encore mieux à goûter de leur beauté sonore. En guise de contrepoint, l’étudiante évoque la musique dans Rébétiko de David Prudhomme : celle-ci y est silencieuse, et se manifeste au lecteur par le signe de la danse, décomposée case par case.

Une table ronde, animée par deux étudiants du master, a ensuite réuni Nine Antico, David Prudhomme et Hervé Bourrhis.

Il y est apparu que la musique est un univers propre à susciter l’imagination, et que ce n’est pas parce qu’on met en scène graphiquement le rock qu’on est soit même très « rock & Roll ». Hervé Bourrhis note le grand décalage entre « le travail de moine » que représente la bande dessinée et l’énergie sonore instantanée qu’il s’agit de transmettre. « Exprimer le son par le dessin, relève-t-il, c’est la grosse difficulté ! »

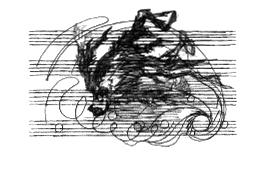

Difficulté habilement contournée par David Prudhomme, puisque la musique l’intéresse plus particulièrement par le biais du rythme, qui est une question que pose aussi la bande dessinée. « Dans Rébétiko, dit-il, la musique est en creux, elle passe par le visuel de la danse (…) Il m’est venu à l’esprit l’idée de faire couler le pinceau ou la plume, car je me représentais cette musique comme de l’encre épaisse et noire. J’ai opté pour un découpage très strict pour ne pas perturber le flux de lecture, qui peut permettre que le lecteur entre subrepticement dans cet univers voyou, dans lequel il n’a aucun repère musical, puisqu’en France cette musique n’est pas connue. L’album traite d’une musique lancinante, d’où des décors similaires, je cherchais la même ambiance, et l’histoire avance entre les chansons, les chansons sont un temps préservé mais il n’y a pas de rupture graphique ».

Quel que soit le genre, rock, classique, punk…, la musique est bien associée à « un monde ». En termes de visuel, c’est la gestuelle du musicien qui intéresse Nine Antico, et la représentation d’un univers associé. « Dans Girls, don’t cry, la musique intervient comme un arrière-plan, une bande originale de l’album ». Une question se pose alors : l’auteur de bande dessinée doit-il payer des droits à la Sacem lorsqu’il utilise les paroles d’une chanson ? Question sur laquelle Hervé Bourrhis vient porter son éclairage, en précisant qu’il y a une limitation à un certain nombre de mots sinon, effectivement, il faut reverser des droits.

Sera ensuite évoqué le cas des concerts dessinés, au cours desquels on peut, comme David Prudhomme, « laisser courir son pinceau au rythme des instruments, une expérience proche d’un lecteur de sismographe ». Et David Prudhomme de clore la table ronde en évoquant le Total Jazz de Blutch, transposition plastique d’une émotion musicale.

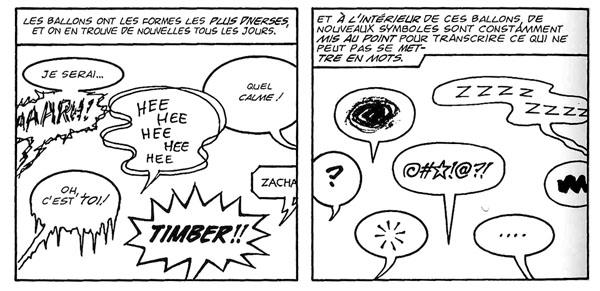

L’après-midi est inauguré par une communication de Thierry Smolderen, qui revient sur cette notion de son, pour montrer comment la bande dessinée joue à l’intérieur de la notion de son. La question du son, rappelle-t-il, est vraiment centrale dans le medium de la bande dessinée. Tout se passe comme s’il y avait une bande son, mais en réalité bien évidemment ce n’est pas le cas ; il s’agit d’un simulacre orchestré par la tradition. Fiction que tout le monde accepte et qui recouvre des stratégies hétérogènes. Actuellement, cette fiction est très transparente et les signes sont pour nous évidents, mais, dans deux siècles, que comprendra le lecteur devant la page où Tintin reçoit un message en morse émanant d’un télégraphe ?

Casterman, 1936.

Parfois le même code possède des significations différentes, car ces codes sont des éléments formels issus d’un contexte et d’une histoire. En ce sens, on ne peut pas dire que ce sont des codes, parce qu’il existe des tas de paradoxes dans leur utilisation. Thierry Smolderen cite des exemples, et s’attarde sur l’exemple du code des traits et des étoiles, souvent utilisé en bande dessinée. La source daterait de 1879 dans une publication pour spécialistes du télégraphe, où une sorte de bande dessinée mettait en scène le mécontentement d’employés du télégraphe en promiscuité avec la nouvelle invention du téléphone. Pourquoi l’utilisation de ce signe pour symboliser un état nerveux particulier ? Le medium, explique Thierry Smolderen, permet de faire la transition entre les sensations intérieures et une technologie. À l’époque, pour parler du télégraphe, on disait que c’était le système nerveux des États-Unis.

Thierry Smolderen évoque le Yellow Kid et son phonographe, instant historique où Outcault fait passer son personnage dans le monde audiovisuel, et où le personnage s’approprie le phylactère (= label, étiquette en américain). Au début du XXème siècle, comme chez Hopper, le monde du phylactère s’accorde avec le monde de l’action visuelle. Le dialogue devient action, il y a synchronisation de la bande son et de la bande image.

En guise de conclusion de cette réflexion riche en informations et hélas trop rapide, Thierry Smolderen évoque, pour montrer la sophistication de la représentation du son, les dessins du Labyrinthe de Steinberg, véritable transposition graphique du type de discours que les gens peuvent tenir, selon leur caractère, leur position sociale… Le jeu de traits suffit à définir un registre.

Nous sommes bien dans un monde de calques et de diagrammes très précis qui explorent les phénomènes sonores dans des directions infinies.

« Une bande dessinée pour moi, déclare ensuite Christian Rosset [1], c’est du silence, du silence physique. Et ce qui me plaît dans la lecture de bande dessinée, c’est d’être dans un univers de silence ». Il s’agit de faire surgir quelque chose du silence. Quelle voix ? Certes une anthologie des meilleures trouvailles pour représenter le son serait intéressante, mais la liberté reste totale pour trouver les manières de faire passer le son. « Le son de la bande dessinée est forcément polyphonique et n’est pas stable, il est en perpétuelle métamorphose. Ce silence est ce qui anime l’image, il est la voix de l’âme, l’intériorité en puissance qui est aussi en devenir une extériorité. Je veux défendre ce silence. », dit-il.

Dans les Ateliers radiophoniques et les Nuits magnétiques qu’animait Christian Rosset sur France Culture, il s’agissait pour lui de se mettre à l’écoute d’une bande dessinée, de faire passer ce qu’il aimait de la bande dessinée. La méthode consistait… à ne pas en avoir : être à l’écoute, interroger, discuter. À l’auditeur un timbre de voix, parfois juste un souffle… Dans ces années 80, il reconnaît qu’« on » n’a pas très bien compris ce qu’il faisait avec la bande dessinée. Ne pas parler de l’œuvre mais faire entendre la voix de l’auteur, comme celle de Benoît Jacques dans un château, et se dire à chaque fois : cette voix, cet univers, est-ce qu’ils réclament un piano, une musique électroacoustique, des bruits ?

Une démarche qui n’a rien à voir avec la récente adaptation d’Agrippine à la radio : certes, reconnaît-il, il y a du métier, du travail, une sorte d’impromptu comique, « mais je n’ai pas reconnu Agrippine, car s’il n’y a pas le trait de Bretécher il n’y a pas la voix d’Agrippine »…

Et on connaît la célèbre anecdote du petit garçon à la sortie de l’adaptation cinématographique de Tintin : « Mais, le capitaine Haddock, il n’a pas la même voix que dans la bande dessinée ! ».

(illustrations : Yves Deloule. Culs de lampe pour Avis d’orage avant la nuit, de Christian Rosset. L’Association, 2011.)

Gabriel Gaudette s’est lancé sur quelques considérations autour de la représentation du son en bande dessinée. Le son peut être représenté par la description narrative, aujourd’hui devenue rare, ou par l’usage du phylactère, « dispositif désespéré » selon Will Eisner. L’onomatopée, elle, est un signe complexe, un code sonore arbitraire, qui pose le problème de la langue, puisque chacune a ses particularités linguistiques et que les onomatopées peuvent être différentes d’une langue à l’autre. Elles sont une approximation phonétique qui se comprend par son effet répété. De toute façon, comme dit Achille Talon, « un personnage de bd qui n’émet pas les bons sons n’est pas digne de figurer dans une bande dessinée ».

Gabriel Gaudette a exposé quelques cas singuliers d’utilisation de l’onomatopée, comme dans les comic books de Spider-Man, des tams tams sonores emprisonnant graphiquement le superhéros.

Ou encore les bandes dessinées du 11 septembre 2001. Là les onomatopées brillent par leur absence, évoquant ainsi un événement assourdissant avec une rare économie d’effets sonores.

Citons aussi la Guerre des tranchées de Tardi, avec ses onomatopées présentes au début de l’album mais plus par la suite. Celles de Joe Sacco sont également très caractéristiques.

D’abord très sonore dans les bandes dessinées des années 1950/60, la guerre s’est faite silencieuse. C’est le cas du Sergent Rock, né en 1959, avec ses Crac et Paw, qui a repris du service en 2005 mais sans tout ce jeu onomatopédique. La guerre n’en est pas moins violente, au contraire.

En guise de conclusion, Gabriel Gaudette constate que l’onomatopée est rébarbative à la classification.

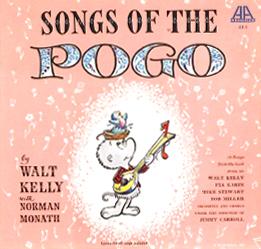

Dernier invité de cette journée, Christian Marmonnier, auteur de Comics Vinyls (Ed. Ereme, 2009), évoque le parcours d’un collectionneur qui a, au fil des ans, rassemblé une grande quantité (9 à 10.000) de disques en lien avec le dessin et la bande dessinée.

Ce panorama lui a permis de créer une sorte de typologie, qui comprend les disques d’aventure (Tintin, La marque jaune, les séries populaires dont on a fait des adaptations pour le disque), les chansons sur les héros ou séries (Zig & Puce, Bécassine, Popeye…), les albums concept (Comic Book Heroes, aventure en chanson…), les disques des auteurs/musiciens (Stephen Desberg, Crumb, Margerin....), les soundtracks ou univers musicaux (Batman thème, Barbarella...), les revues musicales, particulièrement dans les années 5O aux USA (The Mad Show), les pochettes de disques comprenant des onomatopées, les genres (jazz, blues…).

À noter : Crepax a dessiné beaucoup de pochettes de disques.

{Pogo}, 1956.

Ce vaste panorama sur une seule journée aura permis d’effleurer le sujet, et on pourra regretter que l’ensemble n’ait pas été uniquement orienté sur la problématique de la représentation du son dans la bande dessinée, ce qui aurait permis de creuser davantage cet important sujet.

Catherine Ternaux

[1] Les deux prochains billets de ce blog seront consacrés à la version écrite de la communication de Christian Rosset, intitulée Digression sur le silence.