errance, chute et rédemption...

killoffer au miroir des maîtres anciens

[Septembre 2020]

Les commentateurs de l’œuvre de Killoffer soulignent fréquemment la diversité des registres de son dessin, son penchant pour les situations scabreuses et extrêmes. Il est exact que son œuvre parcourt plusieurs champs narratifs. Sa maîtrise exceptionnelle du dessin à la mine de plomb lui permet de représenter avec une minutie scrupuleuse la vie qui anime ses sujets et de détailler au plus près les textures dont ces derniers sont constitués. La poésie crue et cruelle des scènes contraste avec la douceur de son crayon lorsqu’il rejoint les univers de Roland Topor ou de Max Ernst.

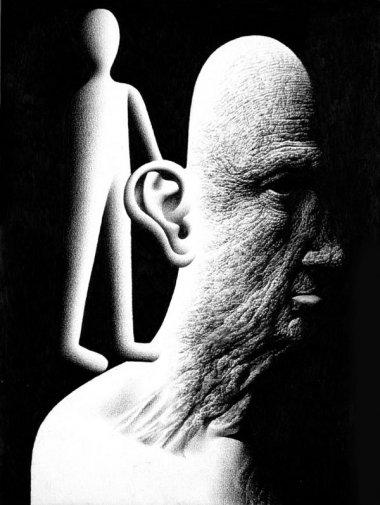

Les dessins du recueil Recapitation nourrissent l’imaginaire visuel des lecteurs de l’aridité et la minéralité de leurs décors dans lesquels des parties de corps humains, rondes et sensuelles, sont disposées à la manière de météorites échouées dans un paysage désertique. Dans une œuvre intitulée L’épaule, un corps entier mais miniature se dresse sur une épaule dont les moindres détails de peau et de tendons sont animés de grands frissons tels des rides dans le sable. Au contraire, le dessin Les couilles enragées met l’accent sur les ruissellements de sécrétions débordantes et ininterrompues. Cette fragmentation primordiale pousse à interroger le sens de leur existence hors du rapport à un corps entier et à reconsidérer ces parties de nous-mêmes, celles qui nous ancrent dans la matière, le besoin de nous reproduire, la quête du plaisir ou au contraire, la révolte contre l’insupportable pesanteur de la matière et son usure. Ces dessins affirment que, bon gré mal gré, l’être humain, vivant ou mort, est avant tout lié au monde, à la terre, à la nature. Cette contingence, ainsi que le montrent des scènes dans les récits graphiques de Killoffer, nous asservit. Addictions, vomissements, secrétions, éjaculations, défécation, chairs et pilosités débordantes ne laissent aucun répit. Ainsi que le remarque l’écrivain Pacôme Thiellement à propos de Killoffer, « Ce cosmos met en cause notre identité apparente comme pur excrément de l’être. Il représente notre volonté ou nos pulsions comme de simples mécanismes, des automatismes réglés telle une montre [1] ».

Chez Killoffer donc, dessins et textes, qui traduisent la lutte sourde de l’être tentant en vain d’échapper à sa condition, plongent le lecteur dans des considérations existentielles anciennes. La rébellion apparaît comme le premier mot d’ordre. Sa fertilité artistique confronte les lecteurs à des approches puissantes et dérangeantes, habitées par les convergences de sens qui articulent chacune de ses œuvres. À cet égard, ses narrations répondent à l’injonction de l’auteur de Ferdyduke et de Transatlantique, l’écrivain polonais Witold Gombrowicz : « Mon conseil avant de mourir ? Aucune docilité, aucune modestie. Cessez d’être des petits enfants sages. Soyez présomptueux, arrogants et désagréables. Une bonne dose d’anarchie et d’irrespect absolu vous serait utile. L’art n’est pas l’œuvre de charmeurs polis sous tous les rapports, c’est l’affaire d’hommes dramatiques. La littérature n’est pas une petite école du dimanche, c’est la création par le verbe d’un fait accompli ».

La grande faucheuse hante effectivement l’œuvre de Killoffer. Dans la nouvelle intitulée « Killofer en homme » [2], l’auteur résume sa vision des choses : « Quoi que l’on soit, il aura toujours fallu le devenir. Même un cadavre. Il faut apprendre à mourir parce que mourir : ça se fait seul... alors qu’on est plutôt habitués à faire les choses à plusieurs comme naître, par exemple... pour bien mourir, il faut apprendre, sa vie durant, la solitude. Heureusement : on commence très tôt ! On doit d’abord réaliser qu’on est un. »

Cette conscience aiguë et douloureuse de la finitude le pousse dans une errance qui se traduit par des allers-retours et des basculements soudains entre divers styles et registres qu’il maîtrise à la quasi-perfection. Il rejoint la longue cohorte [3] formée par les artistes « maudits » ou mystiques, de Hiéronymus Bosch à Frans Masereel, les poètes parmi lesquels François Villon ou Dante Alighieri, dont les images graphiques ou écrites ont construit la culture occidentale, surtout chrétienne. L’héritage est assurément riche en images et en langages. Killoffer mène un dialogue avec eux par la reprise et la réinterprétation de codes visuels et de références textuelles qui forment les sous-textes de ses récits et le fil rouge de son œuvre.

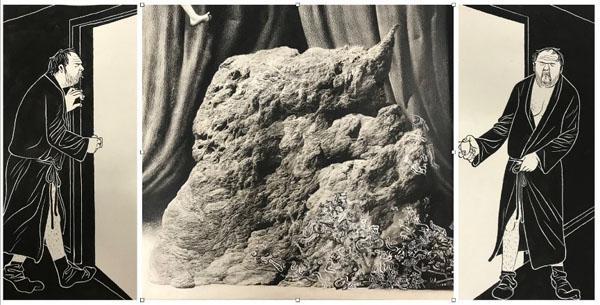

L’inventaire de cette dernière appelle une analyse de ces approches. Il est aussi utile de s’appuyer sur les œuvres d’autres artistes pour saisir les univers dont il nous fait le tableau. Scrutateur de sa propre psyché, philosophe et poète, provocateur toujours autant qu’il le peut, il s’affirme comme immodéré dans ses élans narratifs. Quelle que soit l’œuvre par laquelle nous appréhendons son monde, celle-ci renvoie à la condition humaine et, plus spécifiquement encore, à celle de l’artiste. Elle disserte sur les contingences qui la constituent : la mort, le rapport à soi et au temps, la solitude, l’absurde, la vacuité qui guette, la question du sens des choses et des actions, la violence sociale et la rébellion contre toute forme de contrainte. Par un traitement parodique, la figure de la chimère de Max Ernst est réinterprétée par Killoffer en figure de la renommée, signifiant ainsi la vanité de l’existence de l’artiste.

Commençons par examiner la figure de l’errance, puisque c’est en explorant celle-ci sous de multiples formes, que l’artiste nous fait part, de manière répétée, de ses cheminements intimes. Une interprétation de cette figure se retrouve dans la scène suivante. Un homme nous tourne le dos. Il marche, s’éloigne, traverse un pont de voies ferrées. À ses pieds s’étendent les bâtiments d’une ville miniature. Sur son épaule, un bâton auquel est noué un baluchon. Ce marcheur-là va d’un pas ferme. Son corps est celui d’un géant. C’est par cette vision que Killoffer inaugure sa narration visuelle Killoffer tel qu’en lui-même enfin, recueil de ses pages publiées pendant cinq ans (de 2010 à 2015) dans le magazine Le Tigre. Dans la nouvelle « Killoffer en partance », il constate : « Jusqu’au moment d’ouvrir ma porte, mes possibilités de me retrouver ailleurs que chez moi sont potentiellement infinies... [4] » Plus loin encore, dans « Killoffer en voiture », il écrit : « Je fais souvent ce rêve où je me retrouve au volant d’une voiture. Dans la vraie vie, je n’ai pas mon permis. Je n’ai jamais piloté ce genre d’engin. Et dans ces rêves, la voiture avance. Dans la nuit. Toujours. Pas de scénario, pas de récit : je ne vais nulle part. Tout le rêve consiste à essayer de maîtriser cette machine dans laquelle je suis enfermé et qui avance. Sans cesse au bord d’un gouffre ou sur le point de percuter un obstacle... j’avance [5] ». L’être heideggérien de Sein und Zeit, jeté dans l’existence, est, pour Killoffer, précipité dans les abimes, son corps chutant de manière répétée en des trajectoires variées. Il erre dans l’existence et dans le monde sans jamais trouver de réponse à ses questions ni maîtriser le cours de sa vie. A cela s’ajoute l’incertitude du temps, de la durée, que nul être, et surtout pas l’artiste, ne saurait maîtriser. « Le temps, c’est du mouvement […] Voilà peut-être la seule raison qui pourrait nous autoriser à parler de ‘création’ artistique. En dessinant, vous créez du temps. Un temps qui n’est qu’à vous… Ou pas [6] ».

Les figures de l’errance sont associées, souvent à juste titre, à celles de la mélancolie. C’est ainsi que le personnage errant de Killoffer dont il a été question plus haut à propos de l’image du marcheur géant, nous semble répondre, de loin, à une autre figure de géant apparaissant dans une œuvre d’un artiste disparu. Frans Masereel nous offre, dans son roman graphique de 1925 La Ville, la scène d’un homme, un ouvrier portant un tablier, son outil à la main, dressé au milieu d’une mer urbaine de maisons de petite taille. Présenté de trois-quart, il essuie son front d’un revers de manche. Deux ans plus tard, en 1927, dans son ouvrage Mon livre d’heures, Masereel représente un géant vêtu d’un complet, debout, chacun de ses pieds sur le toit d’une maison, urinant puissamment sur les toits environnants, au-dessous de lui. Killoffer, par son œuvre, entre en dialogue avec Frans Masereel et lui renvoie l’écho des images de son propre temps. Misère morale, vacuité urbaine, solitude, passion et désillusion, excès et doute parcourent son œuvre avec insistance.

Ces considérations sur le temps, la vie et la mort construisent le fil d’un dialogue imaginaire que Killoffer mène avec des maîtres anciens, dont le rôle de modèle lui donne les moyens d’exprimer ses angoisses profondes par des récits où les thèmes de la chute et de la rédemption dominent. C’est essentiellement par la composition de ses dessins que les liens avec les modèles se font jour. La place que tiennent les peintres et graveurs de l’Europe du Nord, rhénans et flamands dans les planches livrées par l’auteur est frappante : la référence à Hieronymus Bosch et à Albrecht Dürer est patente ainsi que les langages mystiques des scènes du Jugement dernier et de la Montée au calvaire. Les thèmes de la chute et de l’enfer sont très présents au fil de l’œuvre. Impossible de ne pas voir la chute des corps des damnés dans ces cascades vertigineuses et denses de figures humaines identiques, y compris celle de l’auteur répliquée de multiples fois en diverses poses, précipitées ou entassées.

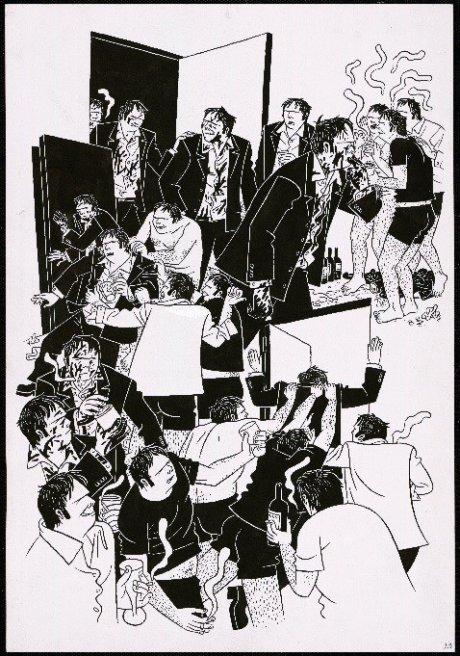

L’espace de la page, sa verticalité sont fréquemment le théâtre de la précipitation de foules. Pas un seul en fournit de très beaux exemples [7]. Dans cet ouvrage, le semblant d’ordre et d’équilibre des lettres et des figures ne tarde pas à sombrer dans un chaos grandissant, étourdissant le lecteur par la tension entre le besoin de trouver un sens dans la lecture du texte et la beauté captivante de la chute et du déséquilibre jusqu’au vertige. Prouesse graphique, le texte (qui nous est intégralement restituer en 4e de couverture), perd rapidement ses lettres (et donc ses mondes) dans la rébellion des signes contre la dictature du sens classique de la lecture. À chacun de se construire dans cette expérience une nouvelle cartographie de lecture et de choisir ce qu’il souhaite privilégier (le sens ou la jouissance) comme sensation esthétique. Même chose pour d’autres recueils. Un exercice à double entrée : la lettre et le signe.

La pensée eschatologique prévoit que la chute sera l’étape intermédiaire et inconditionnelle de la rédemption et de l’avènement de la fin des temps. Dans les 676 apparitions, Killoffer se représente commettant l’un après l’autre des actes qui marquent sa dégradation morale : brutalité, querelle, bagarre, viol, orgie, excès en tous genres et dans l’étape finale, le meurtre pour se débarrasser de ses multiples soi. Il faut chuter pour renaître. Seule donnée inconnue, jusqu’où sera-t-il nécessaire de chuter pour commencer à revivre (ou renaître) ? Quels forfaits doit-on commettre pour avancer dans cette voie ? Derrière le schéma de rédemption mis en place par l’auteur se trouve, non l’idée de rachat du péché (propre au dogme chrétien), mais celle de la renaissance et de la libération.

Les entassements et les foules occupent dans l’œuvre de Killoffer une place très singulière. L’amoncellement des détails, les sols jonchés et les intérieurs remplis à craquer de détritus (vaisselles sales, déjections, objets etc.) rivalisent avec les corps amoncelés, jetés ensemble à de multiples occasions. Le corps ordonne, on obéit et les traces en sont visibles sous forme de déchets. Le seul moyen de renverser ce rapport est de boire à s’en rendre malade et de s’abîmer dans le dégoût de soi et, occasionnellement, des autres. Killoffer est obsédé, on le perçoit à ses pages frénétiques, par les déchets et les souillures. Revenant fréquemment sur l’acte de défécation ou sur la noyade dans les excréments, il y associe les vomis et les flots de mots avilissants, formes lisibles de ce rappel à l’ordre de l’être par son corps, somatisation ou non. L’entassement et le pourrissement sont d’autres formes du chaos immaîtrisable de la vie. Pour résumer, Killoffer nous dit que toute vie ne peut fonctionner qu’avec la merde. Le terme revient régulièrement dans ses pages, obsession remontant à une expérience fondatrice dans son enfance (voir, dans ce dossier, l’article de Thierry Groensteen).

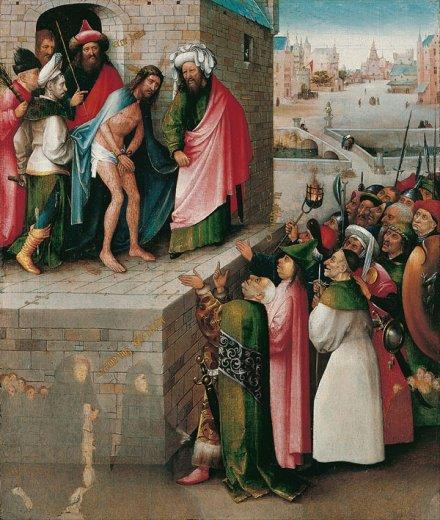

Huile et tempera sur panneau de chêne, 71 x 61 cm.

Mais la menace est autrement plus présente dans les foules humaines que dans l’amoncellement d’objets, surtout si celles-ci ne sont faites que de soi-même. Ces foules angoissantes, passant de la fête au lynchage et au meurtre, sont présentes dans l’album 676 apparitions de Killoffer. Le déroulement de l’histoire est habilement conduit.

Paradoxalement, et de façon intéressante, la descente aux enfers d’un personnage (Killoffer) en proie à l’ubris la plus pure se traduit par une ascension. Ascension graphique, ascension topographique (montée des étage), ascension symbolique, au terme de laquelle il sera tout à la fois sa propre victime et son propre bourreau, multipliant les figures du sadisme et de la passion. Cette ascension n’a cependant rien d’anodin. Elle s’apparente beaucoup à la montée au calvaire.

Huile et tempera sur panneau de chêne, 73,8 x 59 cm. Londres, National Gallery

Gravure sur papier, 12,5 x 9,7 cm. Petit Palais, Paris.

Les foules qui apostrophent et se saisissent occasionnellement du personnage central (ou héros ?) de l’histoire (en l’occurrence un double de Killoffer confronté à ses multiples soi-même), perdent graduellement toute mesure, sous l’effet d’ébriété mais surtout sous l’effet du phénomène de la foule. On y retrouve les foules des scènes médiévales, celles des exécutions publiques et des grandes célébrations rituelles. Les portements de croix ou les scènes du Christ moqué (le couronnement d’épines), montrent le personnage central (le Christ) entouré et pressé par ses bourreaux issus de la foule rassemblée pour le spectacle.

Descendre aux enfers ou monter au calvaire, tel que Killoffer l’illustre, présente sa condamnation par lui-même, et lui seul, une foule d’assaillants se perdant en sentiments contradictoires, passant de la joie à la violence puis à la dépression mélancolique et à la prostration. La virtuosité du dessin et la richesse de la composition rendent ces scènes fascinantes et c’est également le cas pour les pages dessinées par Killoffer.

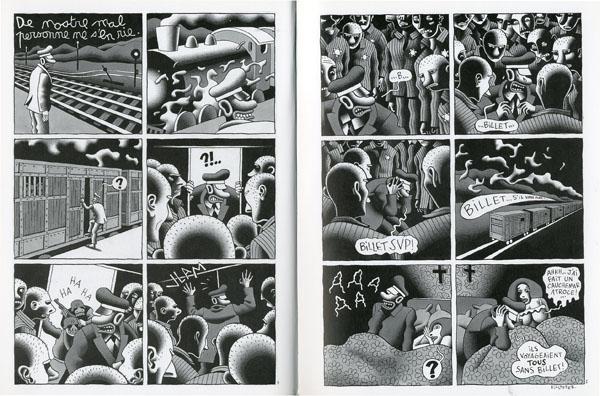

La dernière phrase de la postface de Killoffer tel qu’en lui-même enfin, « Et prions Dieu : que tous nous veuille absoudre », renoue avec une de ses œuvres antérieures, le recueil Billet SVP, datant de 1991, où des vers du poème de Francois Villon La Ballade des pendus (1489) sont cités en incipit de quelques récits.

et repris dans Killoffer tel qu’en lui-même enfin

Frères humains, qui après nous vivez,

N’ayez les cœurs contre nous endurcis,

Car, si pitié de nous pauvres avez,

Dieu en aura plus tôt de vous mercis.

Vous nous voyez ci attachés, cinq, six :

Quant à la chair, que trop avons nourrie,

Elle est piéça dévorée et pourrie,

Et nous, les os, devenons cendre et poudre.

De notre mal personne ne s’en rie ;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Le volume Billets SVP est un recueil de nouvelles graphiques de deux pages, chacune développant un aspect particulier du concept de contrôle. Figure exemplaire de la soumission sociale soumettant les autres êtres à son tour, le contrôleur de train ne connaît que cette seule forme d’existence. A travers ces variations de situations, Killoffer nous ramène au contrôleur ultime qui a pouvoir de vie ou de mort sur les passagers. Métaphore de la société d’êtres voués à la mort, le train ou le métro permettent d’évoquer diverses situations allant de l’horreur d’une tyrannie ordinaire à l’univers concentrationnaire nazi. Au fil de ces récits se rejouent des scènes anciennes : Charon le passeur qui exige sa pièce pour faire traverser le Styx aux âmes des défunts, l’indifférence terrifiante d’un contrôleur archange qui expédie les damnés en enfer lors du jugement dernier. Mais il reste une question : ces bourreaux inflexibles sont-ils enfermés à jamais dans leur ignorance ? Plus robots qu’êtres dotés de consciences, ils exercent un pouvoir dont ils sont tout autant prisonniers que leurs victimes puisqu’ils ne connaissent que cette injonction, « billet svp ». Au sein des sociétés totalitaires, ils n’occupent en fait que les échelons les plus bas de la hiérarchie. Dénués de tout moyen d’accéder à des sphères plus larges de la pensée, sans cette phrase leur vie n’a aucun sens, et ils s’accrochent donc au seul outil qui leur reste, écrasant de leurs injonctions arbitraires, la moindre histoire individuelle. On retrouve ici des similitudes avec le personnage central du roman de Bernhard Schlink, Der Vorleser (Le Liseur), publié en 1995, dans lequel une femme souffrant d’être analphabète et prête à tout pour le dissimuler, exerce sans état d’âme la fonction de gardienne dans un camp de concentration avant de se reconvertir en contrôleuse de tramway.

Jouissance et contrainte, rébellion et mélancolie habitent avec constance l’œuvre de Killoffer. Il se présente et se vit comme son propre enfer. C’est donc bien l’enfer et l’espoir vain de la libération qui travaillent en profondeur ses créations. Plus qu’aucun autre artiste, Killoffer a fait sienne la citation du poète Dante Aliegheri dans L’Enfer :

Par moi on va de la cité dolente,

Par moi on va de l’éternelle douleur,

Par moi on va parmi la gent perdue.

Justice a mû mon sublime artisan,

Puissance divine m’a faite,

Et la haute sagesse et le premier amour.

Avant moi rien n’a jamais été créé

Qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement.

Vous qui entrez, abandonnez toute espérance.

Dante, L’Enfer, Chant III.

Anne-Hélène Hoog

[1] Pacôme Thiellement, « Killosmos », préface du livre Charbons de Killoffer, Paris, L’Association, 2011. (Voir aussi http://www.pacomethiellement.com/corpus_texte.php?id=151)

[2] Dans Killoffer, tel qu’en lui-même enfin, L’Association, 2015.

[3] Pour reprendre le concept clé du remarquable cours magistral du sociologue Karl Mannheim sur les générations d’artistes et les avant-gardes.

[4] « Killoffer en partance », dans Killoffer, tel qu’en lui-même enfin, L’Association, 2015.

[5] « Killoffer en voiture », ibid.

[6] « Killoffer en cours », ibid.

[7] Killoffer et Duhoo, Pas un seul, No.1, L’Association, 2008.