entretien avec blutch

[Janvier 2008]

Blutch : Bizarrement, j’étais plus à l’aise pour donner des interviews il y a dix ou quinze ans. J’ai moins de facilité aujourd’hui. Tout le monde parle dans le monde, je me demande ensuite à quoi ça sert d’en rajouter, puisque tout le monde donne son avis sur tout. En ce qui concerne la bande dessinée, sujet qui nous occupe, il y a des articles, des interviews, des dossiers, des blogs, des forums. Je n’ai rien à dire, que voulez-vous que je rajoute ?

Neuvième Art : On peut peut-être commencer classiquement, par votre biographie.

Je m’appelle Hincker. Je suis né le 27 décembre 1967 à Strasbourg-Robertsau, clinique Sainte-Anne. Comme c’était Noël, mes parents m’ont appelé Christian. Ma mère était gauchère et protestante contrariée, mon

père est droitier et catholique. J’ai vécu la vie paisible des enfants de la fin des années 60-début des années 70 : gâteaux, grand-mère, télévision, bandes dessinées. Je n’ai pas de colère. Il n’y a rien de fondateur en moi, pas de soif de revanche ou de vengeance sociale. Je n’ai pas la rage, la colère qui vient de l’enfance. N’ayant pas ça, je m’exprime par des moyens détournés. J’ai le regret de dire que j’ai eu une enfance heureuse. Pour un artiste, pour un type qui a des choses à dire, c’est un handicap ! [Rires] Ça m’aurait arrangé d’avoir souffert, d’avoir été un très très mauvais élève. Même pas, j’étais un élève moyen, passable, je n’ai jamais redoublé, avec des moyennes entre 10 et 12. D’une banalité complète.

Qu’est-ce qui vous amène au dessin ?

La lecture des bandes dessinées. Quand tu es lecteur, tu as envie de t’y mettre.

Ce n’est pas vrai pour tout le monde.

Moi, j’ai eu envie parce je n’étais pas très doué en sport. En foot, je laissais passer toutes les balles. J’avais besoin de m’affirmer socialement.

Ça démarre tôt ?

Très vite. [Silence] En fait, c’est plus compliqué que ça, d’autres facteurs entrent en jeu. Tout en vous parlant, j’essaie de me souvenir et je me rends compte par exemple que mon père travaillait le soir. Il allait à la cave dans son atelier où il avait une table à dessin et il faisait des plans de maison, des plans d’architecte, vers 1970, 1971. Au départ, mon père était menuisier, charpentier, ensuite il est devenu ... comment dire ? Vous savez, pendant des années à l’école, on fait remplir des papiers avec « nom, prénom, profession du père... » J’écrivais « technicien en bâtiment ». Je n’ai jamais su ce que ça voulait dire. Si j’avais pu écrire « boucher » ou « critique de cinéma », j’aurais su, mais « technicien en bâtiment », je n’ai jamais su. Il a passé vingt-cinq ans de sa vie à installer des stores et des bâches. Des stores de maison, de restaurant, des bâches pour les courts de tennis, les camions... Le soir, il dessinait des plans, et j’étais dans son atelier, à la cave, et je gribouillais à côté de lui, sur les murs, les placards. Il me laissait faire, il y en avait partout. Je pense que ça vient en partie de là, parce que chez moi personne ne dessine, il n’y a pas de tradition.

Et vous lisiez quoi ?

Vaillant, tous les trucs Disney de Paul Winkler : Le Journal de Mickey, Picsou, et les albums de Tintin, Astérix, Lucky Luke, Les Pieds Nickelés de Pellos ; et Gil et Jo, de Jef Nys. C’était flamand, je crois. J’aimais bien aussi Les Quatre As, de Craenhals et Chaulet, le côté « bande de jeunes ». En revanche je n’avais pas de goût particulier pour les revues Tintin et Spirou, j’ai peu de culture franco-belge. Mes copains étaient fascinés par toute la production qu’on trouvait dans Strange. Moi pas du tout, je n’ai jamais lu les super-héros. [Silence] Vous m’interrogez, mais je ne vois pas l’intérêt de raconter tout ça. On a tous vécu ça, tous les gens que je connais c’est la même chose. Il n’y a rien de remarquable. J’avais un truc, cependant : je savais faire la différence entre les dessinateurs de Picsou : Barks, Scarpa, Bottaro..., alors que me copains ne savaient pas les reconnaître. Pour eux, c’était une histoire de Picsou, ils ne faisaient pas la différence. Moi si. Oui. Vers sept, huit ans, j’adorais Barks, vraiment, je le repérais... Dessiner c’était aussi un moyen d’éviter les sorties. Je n’avais pas trop envie d’aller dehors. Quand on est gamin, il faut rester à la maison ou sortir, moi je n’étais pas trop pour sortir. Dessiner, c’est un bon moyen de rester à la maison. Et c’est un prolongement du jeu. Je dessinais aussi pour me raconter des histoires, comme je l’aurais fait avec des petits soldats. C’était narratif, comme ce que je peux dessiner aujourd’hui. J’ai réalisé en répondant aux questions d’Hugues Dayez pour son livre sur la nouvelle bande dessinée [1] que, fondamentalement, il n’y avait aucun changement d’activité : ça fait trente ans que je fais la même chose. J’ai les mêmes préoccupations que lorsque j’avais cinq ans en 1972. L’école n’était pas mon truc. J’ai fait les Arts-Déco de 1985 à 1989. J’étais en atelier d’illustration, sous le haut commandement de Claude Lapointe. Aujourd’hui, pas mal d’auteurs de bande dessinée sortent de cette école je crois, mais à l’époque c’était plus orienté vers l’illustration enfantine. J’étais un peu le seul dans mon genre. Quand j’en suis sorti, je travaillais depuis un an et demi chez Fluide Glacial.

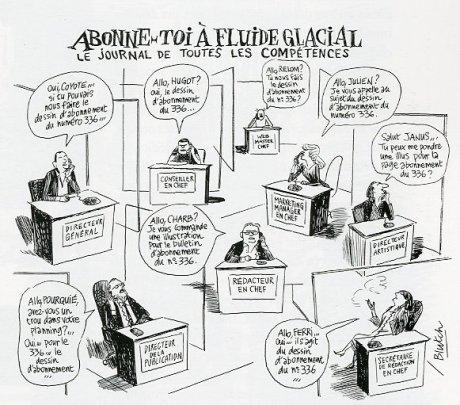

Grâce à un concours dont vous avez été le lauréat...

Ça a surtout été un concours de circonstances. Un copain m’en a parlé. Je me souviens de ce numéro, avec une couverture de Solé. Il y avait une récompense de cinq mille francs, la fortune. « Vous allez pouvoir vous installer sur la côte, Papa, Maman, et vous n’aurez plus rien à craindre, je suis là ! ». J’ai fait le concours il y a vingt ans, durant l’été 1987. Je l’ai gagné et j’ai claqué les cinq mille francs en un mois, en pizzas et bières. Et j’ai été publié, ça faisait partie du règlement. J’ai fait un pastiche de Tintin. Ils cherchaient de nouveaux auteurs. J’ai commencé à publier dans le journal. Ça s’est fait cahin-caha. Au début ils me refusaient une histoire sur une, puis une sur deux... J’étais le cadet de la bande de Fluide, j’avais vingt piges et ils étaient très gentils avec moi. Bienveillants.

Entre Pif Gadget et Fluide Glacial, vous avez sans doute découvert des choses nouvelles...

J’ai lu Tardi, Bilal, Forest, Will Eisner, (À Suivre), j’étais abonné à Métal hurlant, donc Corben, Moebius, Jodorowsky ... J’adorais aussi Hermann, il y avait une force de conviction chez lui qui emportait le morceau, une énergie brute. Je ne peux pas croire que nous l’ayons aimé si longtemps uniquement pour de mauvaises raisons. Pendant des années, il a été mon dessinateur préféré, avec Tardi, bizarrement. J’ai rencontré Tardi en 1983. C’était une année difficile pour moi, ça se passait très mal à l’école. Je ne fichais rien, je ne comprenais rien. Il est passé en dédicace à la Fnac de Strasbourg pour Le Trou d’obus, au tout début 1984. J’y vais avec des dessins, bien habillé. Je me dis : « Je vais lui montrer mes chefs-d’œuvre, il va être conquis tout de suite. Il va voir que je suis génial et il va m’emmener avec lui à Paris. Je n’aurai pas besoin de finir mes études, je vais devenir dessinateur professionnel en sautant tous les obstacles. » Il m’a dit qu’il était très occupé et de revenir en fin de journée après les dédicaces. Je suis allé dans une bierstub [brasserie] et j’ai attendu jusqu’à la fin de l’après-midi. Je suis revenu avec mes dessins. Je faisais un mélange de Bilal, Hermann, Tardi justement. Je n’avais lu qu’eux et mes pages étaient entachées des pires tics. Il a regardé tout ça debout, la cigarette au bec. Il m’a demandé « Vous avez le bac ? » « Non... » « II faut passer le bac d’abord, hein ? » Je me suis dit « Et meeerde... » Il a été gentil. Dans le métier, Tardi est une balise. C’est quelqu’un que je suis de loin, que je croise à certains moments, et qui me nourrit toujours. Je trouve toujours des choses chez lui. D’abord je considère que c’est un merveilleux comédien. Il incarne tellement bien, on y croit. Tout est tellement vrai, palpable : les objets, les éléments, les époques. Il a un sens unique de la reconstitution, de la recréation. Et j’y trouve une chose essentielle qu’on appelle tout bêtement le plaisir.

Et comment considérez-vous cette façon qu’il a de s’arrimer à des écrivains ?

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas écrit le traitement de base d’une histoire qu’on n’en devient pas le véritable auteur. Loustal et Mattotti sont bien de véritables auteurs, même quand le scénario est écrit par d’autres.

Ce qui est étonnant, c’est qu’à part Louis-Ferdinand Céline, il adapte surtout des auteurs de genre, dont certains ne sont tout de même pas de « grandes plumes »...

Des romanciers mineurs peuvent permettre à un auteur majeur de s’exprimer.

C’est la théorie qui veut qu’au cinéma un livre médiocre puisse faire un très grand film...

Oui, et aussi les légendes urbaines qui courent sur Godard achetant un polar à trois balles à la gare et qui en fait Pierrot le fou. Les livres de Tardi ont jalonné mon parcours. Ici Même avec Forest a été très important pour moi et 120, rue de la gare m’a énormément marqué. C’est un livre touffu comme une forêt. C’est dur de faire vivre le lecteur aussi intensément dans une bande dessinée que dans un roman. Il faut y tendre, ça serait bien de faire ressentir aux lecteurs des sentiments avec la même intensité. Je connais beaucoup de lecteurs de bandes dessinées. Ils disent tous qu’ils tremblent plus, qu’ils sont plus habités par la lecture d’un roman que d’une bande dessinée.

Vous-même, vous avez été un gros lecteur de romans ?

J’ai lu pas mal. Je lis des livres. Peu de romans. Des essais, des études, des biographies, des mémoires, des journaux.

Et votre culture picturale, comment s’est-elle constituée ? Vous avez beaucoup regardé les illustrateurs ?

En dehors de la bande dessinée, je dois avouer que, jeune étudiant, au départ, je ne connaissais, ni ne m’intéressais à grand-chose. C’est déplorable. Bon, d’accord, la musique et les films, ça oui. Mais les images... en dehors de la bande dessinée... Je n’ai, je dois l’avouer, qu’un goût modéré pour l’illustration.

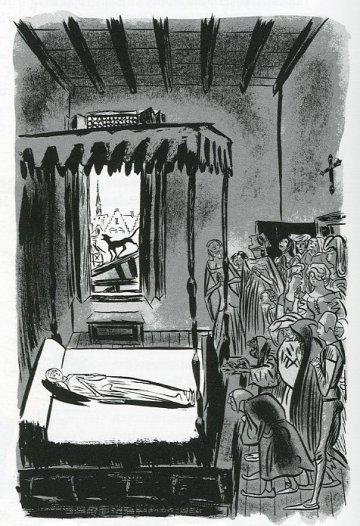

Et pourtant, vous en faites. Plusieurs livres ont paru, dont le Dracula, d’après Bram Stoker, et les Contes d’Amérique, d’Henri Gougaud, qui sont franchement des réussites.

Les Contes d’Amérique est le plus réussi, celui où je me suis le plus investi. J’ai essayé de le tirer vers moi, de faire passer les choses que je pense. J’ai envie de parler, de chanter, d’écrire mes chansons, pas de jouer du violon sur les paroles d’un autre. Je suis un mauvais accompagnateur. C’est pour cela que la peinture m’a toujours bien plus attiré. Quand j’allais de Strasbourg à Paris pour voir des expositions, je recevais des électrochocs : les Nouveaux réalistes, le dernier Picasso, Gauguin, « Vienne, l’Apocalypse joyeuse »... J’aime quand je sens qu’il y a quelqu’un derrière l’œuvre. La plupart du temps, dans l’illustration, je ne sens pas ça. Il y a une habileté, je sens des gens futés et je n’ai pas envie de ça, de choses simplement bien fichues.

Et la tradition française, Gus Bofa et tous les dessinateurs de la fin du XIXe siècle ?

J’ai découvert ça plus tard. On ne trouvait rien sur Bofa à l’époque, à part le livre de Futuropolis qui n’était pas très bien imprimé ‒ ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu’ils avaient, je suppose.

Et l’école d’Hara-kiri, Reiser ?

Plus tard aussi. À mes débuts, j’étais traditionnel dans mes goûts. Bon chic bon genre. Mais je me suis rattrapé : j’ai lu intensément Copi et Wolinski pour faire La Volupté. J’ai acheté les albums de Reiser qui me manquaient, et j’ai relu toute l’école bête et méchante pour faire le livre. C’était le bonheur est plus marqué par William Steig.

Si l’on revient à la chronologie, vous gagnez donc le concours de Fluide Glacial, vous commencez à publier dans le mensuel. Ce qui est frappant, c’est que d’emblée vous fonctionnez sur le principe de l’emprunt : John Cassavetes, l’univers de Donaldville...

Bien sûr. Comme je n’ai rien vécu, je prends les choses que j’ai apprises pour nourrir mes histoires. Je n’ai pas eu de drame dans ma vie, je n’ai rien à dire. J’ai composé avec ce que je savais de la vie, donc ce que j’avais vu à la télé, en gros.

Vous malaxez des univers fictionnels existant au cinéma, dans la bande dessinée et à la télé pour des histoires à tonalité humoristique.

Ça c’était Fluide Glacial. Il y avait un cahier des charges assez serré, l’obligation humoristique. L’angle qui me convenait le mieux en ce domaine était la parodie.

Quand arrivez-vous à Paris ?

1989-1990. L’école, c’est bien joli, mais il faut savoir en sortir. Je suis publié dans Fluide glacial, mais très vite apparaît Jean-Christophe Menu qui va me sortir du droit chemin. Avec les autres membres de L’Association, il lance Lapin fin 1991, et je suis présent dès le premier numéro. J’étais à Fluide, mais je prenais soin d’avoir un pied dehors. Menu est venu dans mon atelier à Belleville. Je ne sais plus comment il a eu le contact. Par Thiriet, sans doute, qui était un grand « passeur », avec un carnet d’adresses très fourni. Il avait beaucoup d’amis. Il m’avait fait connaître des gens comme Killoffer et Jean-Yves Duhoo, par exemple. C’est par leur intermédiaire que le contact s’est fait avec Menu. Je partageais un atelier avec un ami des Arts-Déco, qui était graphiste. C’était il y a longtemps, le Premier ministre s’appelait Edith Cresson.

Tout en participant à Lapin, vous publiez dans Fluide glacial les histoires qui donneront Waldo’s Bar, puis vous créez Mademoiselle Sunnymoon...

C’est encore du pastiche. Je pensais à Jacques Demy, Peau d’âne. En cours de route, avec Sunnymoon tu es malade, je bifurque vers une autre ambiance, inspirée de Luis Buñuel, Le Fantôme de la liberté, Belle de jour et Viridiana. Mêler le chaud et le froid, le sacré et le profane, l’incongru. « Pourquoi, d’un coup, je ne mettrais pas le mot ’’cancer’’...? Eh ben tiens, je vais le faire ! » Je n’oserais plus aujourd’hui. Je réfléchis trop, je remue sept fois ma langue dans la bouche, je suis moins rapide à la détente qu’à l’époque. Dans mon souvenir, j’ai eu du mal à me sortir de ce truc. J’ai mis trop de choses dans le sac à dos au départ de la randonnée et au bout d’un moment, je me suis rendu compte que c’était lourd, que je n’arriverais pas à destination. Le deuxième album a paru à L’Association parce qu’Audie n’avait absolument pas l’intention de le publier. Pourquoi ? Trop poétique, pas assez humoristique. En plus, j’avais un peu triché, les histoires étaient à suivre... Je n’ai jamais eu de problèmes pour faire publier mes albums en dehors de chez Audie. On aurait même dit que ça les soulageait. Ils me donnaient leur bénédiction.

Beaucoup des auteurs de votre génération travaillent l’autobiographie, le journal. Vous êtes un des rares à ne pas vous y consacrer, vous dites que vous n’avez rien à raconter mais, curieusement, beaucoup de vos fictions (Le Petit Christian sur l’enfance, Blotch sur l’artiste, et même Mitchum) tournent autour de votre propre personnage, sans jamais que vous vous livriez.

Je suis obligé de finasser. Je parlais de bagages : je ne suis pas assez lourd, assez puissant pour m’exposer directement. Je n’ai pas assez d’autorité, en tant qu’auteur. Je le sens. Je suis obligé de prendre des moyens détournés, de réfléchir.

Lettre américaine est assez proche du carnet intime.

Je ne referai jamais quelque chose comme ça. J’ai compris, même à l’époque, que c’était une voie sans issue, anecdotique, platement nombriliste et pire, complaisamment sentimentale. Du décor, de la carte postale, ça ne m’intéresse pas du tout. Ni en tant que lecteur, ni en tant qu’auteur.

C’est pourtant un bon livre.

Oui, surtout parce que grâce à lui, j’ai eu du boulot au New Yorker. J’étais allé dans les bureaux du New Yorker avec Philippe [Dupuy] et j’avais juste ce livre avec moi. Le directeur artistique l’a feuilleté et m’a aussitôt donné du travail. Pour ça, c’est un bon souvenir. J’y étais allé sans penser à rien... Non, ce n’est pas vrai, Philippe m’avait recommandé d’apporter un ou deux trucs quand même, on ne sait jamais... C’est l’expérience qui m’a amené sur le terrain de l’autobiographie. Il faut que je voie les choses pour réaliser. On touche au paradoxe de l’auteur : je ne veux pas faire d’autobiographie, ça ne m’intéresse pas. En même temps, on revient à ce que je disais tout à l’heure : je veux sentir l’auteur derrière. En tant qu’auteur, je suis donc bien obligé d’y mettre du mien, de dire ce que je ressens, ce que je pense. Et je veux que ça soit lisible par tout le monde. J’ai envie de dépasser le côté purement imitatif de l’autobiographie. Je veux ‒ et je ne dis pas que je réussis que mes histoires soient universelles, que tout le monde se reconnaisse dans Le Petit Christian. Je ne veux pas faire quelque chose de simplement personnel, factuel, qui ne concerne que moi. Je ne veux pas écrire au passé. Il faut que tout le monde soit dedans, que les gens comprennent ce que je veux dire. Je n’écris pas « En 1977, j’étais, etc. ». Le

Petit Christian, c’est écrit au présent, aujourd’hui. On joue maintenant. Je suis obligé d’y mettre du mien, mais je ne suis pas obligé d’être là. C’est une chose que j’ai déjà dite : « Présent partout, visible nulle part » [2].

Dans Lettre américaine, vous avez écrit : « Quand je dessine, je me sens chez moi partout. » Vous le diriez encore ?

Non, parce que je ne dessine plus partout. Ça me donnait une contenance autrefois. À présent, je me sens à l’aise, mains dans les poches, décontract’, « relax ». La première fois que je suis allé à New York, je flippais. Dessiner me donnait une contenance, une assise sociale, face au monde. Maintenant, je ne le ferais plus, je dessine chez moi.

Peut-on parler de Péplum, qui semble un moment important de votre carrière ?

Mais avec plaisir, parlons de Péplum ! Je suis arrivé à (À Suivre) avec cette histoire à un mauvais moment. C’était la fin de la revue, le navire prenait eau de toutes parts. Je livrais mes pages, personne ne les lisait, mais j’étais payé. J’ai livré toute l’histoire et, au moment de la prépublier, ils ont dû la lire, et voir ce que j’avais livré. Ils n’étaient pas contents du tout. J’ai été convoqué à un déjeuner, j’ai eu droit à un petit procès assez humiliant. C’était assez horrible. Ils m’ont dit qu’ils passeraient l’histoire dans la revue, « sans les passages inutiles ». Comme on tronçonne un film. Déjà que l’histoire n’était pas très claire, là on n’y comprenait plus rien du tout. Ils m’ont promis qu’ils sortiraient l’album quelques mois plus tard, mais ne l’ont jamais fait.

Qu’est-ce qui vous avait amené à Pétrone ?

J’en avais assez des voitures, de la parodie, des citations continuelles, des références. Du bric-à-brac. Il fallait faire une chose épurée, aérée. Simple.

Fellini a compté dans votre envie de vous lancer dans ce projet ?

Oui, j’ai vu le film. Mais ma vraie référence cinématographique pour ce livre, c’est Pasolini. Médée, Accatone, Uccellacci e Uccellini. J’avais ça en tête. Pasolini est plus proche de Pétrone, pour moi.

Et le Polonius de Tardi et Picaret ?

J’ai bien aimé Polonius. [Silence] À y bien réfléchir, vous avez raison, il a dû m’influencer. Et Alix aussi. Je voulais faire un « contre Alix ». Mais attention, j’ai adoré Alix. Je l’ai lu jusqu’aux Proies du volcan, L’Enfant grec... J’ai lu les Latins beaucoup plus tard : Tacite, Suétone, la Vie des douze Césars. Une autre influence, c’est la Sicile. J’y étais allé, ça m’avait marqué, la pierre, la lumière, et aussi Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, Jules César... Et le Cléopâtre de Mankiewicz, que j’adore, c’est une superproduction et pourtant un film très intimiste. Péplum, c’est la volonté de me débarrasser de tout ce que j’avais fait jusque-là dans Fluide glacial. Je voulais renaître, comme maintenant. J’ai toujours envie d’oublier tout ce que je suis et faire autre chose. Ailleurs.

Le travail de l’éditeur semble assez important, sur Péplum...

C’est Jean-Louis Gauthey qui a fait le livre, en grande partie. Il a mis en scène le livre, en a fait quelque chose de spectaculaire. On peut assimiler ça à un gigantesque travail de postproduction. Il a pris les morceaux de l’histoire et fait un énorme montage. Il m’a dit qu’on allait faire des chapitres et qu’il fallait des numéros, m’a demandé des cabochons, l’épilogue. Il m’a dit « On va laisser tant et tant de pages blanches là. » Ce travail n’aurait jamais été fait chez un autre éditeur, et le livre en aurait été beaucoup plus anodin. J’aime beaucoup ce livre.

Ce qui est frappant, c’est l’alternance entre séquences bavardes et de longues plages muettes.

C’est fait exprès, mon cher ! Nous n’avons pas encore parlé de lui, mais c’est une résurgence d’Hugo Pratt. Dans Fort Wheeling, il y a une scène où Chris Kenton est poursuivi par les Indiens. Il court pendant des pages et des pages, quasiment sans un mot. On lit ça et on se dit « Ah, c’est possible. »

Pourquoi avoir changé la couverture pour la réédition ?

Elle ne nous plaisait pas. Jean-Louis Gauthey ne voulait plus des couvertures en sérigraphie qu’il faisait à l’époque, et qui étaient son image de marque. Sa volonté était de ne plus lorgner vers le livre d’artiste, de bibliophile, mais du côté du livre qu’on consomme. Très vite, la première couverture m’a moins plu. Quand il a été question de la réédition, j’ai voulu faire une couverture classique, comme pour un album d’Alix, c’est-à-dire prendre une scène de l’intérieur du livre et la mettre en illustration sur la couverture. Une vraie couverture de bande dessinée d’aventure.

Et d’où vient la femme prise dans la glace ?

C’est l’argument d’un ballet de Roland Petit. Ça ne vous fascine pas, les gens qu’on retrouve prisonniers de la glace quatre mille ans après leur mort ? Moi si.

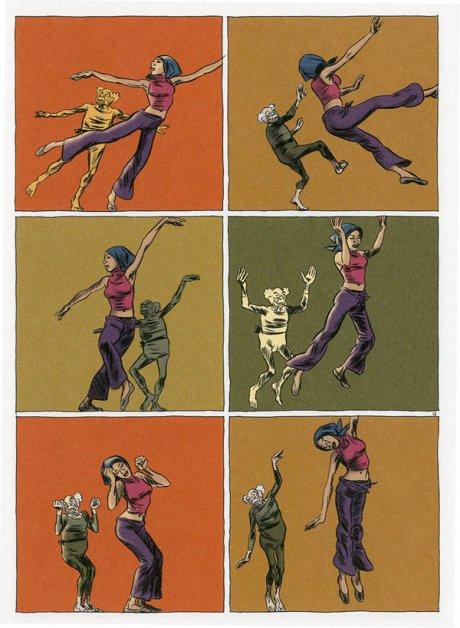

Cette réponse nous amène à la danse, qui est présente dans la quasi-totalité de vos livres.

À l’époque, j’allais souvent voir des spectacles de danse, des ballets. C’est moins vrai maintenant. Comme pour le jazz, d’ailleurs.

La série des Mitchum est déterminante dans cette démarche, non ? On sent comme une volonté d’explorer les marges de la narration en bande dessinée...

Quand je me lance dans Mitchum, je ne me dis pas ça. Je ne me dis pas « Allons à la marge. » Non, je me dis « Je veux raconter ’ça", c’est nécessaire, c’est vital, il faut que je le fasse de cette manière-là. » Je ne raisonne pas vis-à-vis d’un milieu, de personnes qui sont mes « collègues ». Je ne me dis pas « Je suis à la marge. » Je m’en fiche, je ne me détermine que par rapport à moi-même. Si mon éditeur me suit, c’est super, mais c’est moi qui décide. Je ne peux pas penser en termes tactiques, je ne suis pas assez malin pour ça. Je ne sais pas calculer. Jean-Louis Gauthey m’a permis de faire Mitchum. Nous sommes amis, donc très proches. Quand j’ai vu les Mune Comix, Approximate Continuum Comix et les Quatre Savants qu’il avait édités [3], j’ai tout de suite eu envie d’en faire autant. Il m’a dit d’attendre. Il arrêtait ces séries, mais avait d’autres projets. Il a été question que Charles [Berberian] et Philippe [Dupuy] en fassent... Nous étions tous sur des charbons ardents. On avait lu les comics de Joe Matt, Chester Brown, Seth, et on mourait tous d’envie de faire comme eux. Il y a aussi le charme de ce qui vient d’ailleurs, échapper à la répétition de formes forme préexistantes. C’est la même chose avec la bande dessinée japonaise. Le plaisir de voir des choses qui renouvellent le regard.

Peut-on considérer Mitchum comme le laboratoire de Vitesse moderne ?

Mitchum, c’est un peu ma banque d’émotions. J’ai pêché là-dedans pendant un bon moment. C’est un journal, en fait. David Mazzucchelli a trouvé la bonne formule, il m’a dit que c’était non pas un journal événementiel mais un journal émotionnel. C’est exactement ça. Mitchum, ça a été une façon de goûter à la liberté. Depuis, je n’ai plus envie de retourner en classe. Je préfère rester dans la cour de récréation en attendant la sonnerie. Mitchum a ouvert les portes. Dehors il fait beau.

Vous choisissez les éditeurs en fonction de vos projets ?

J’ai toujours été « multi-éditeurs », parce que chaque éditeur propose une « ambiance » de livre différente. Mes livres doivent beaucoup à leurs éditeurs. Par exemple je n’aurais jamais créé Blotch à L’Association : c’est une chose qui n’a pu naître qu’à Fluide glacial. L’éditeur a une part dans le livre. C’est lui qui fait que le livre a telle ou telle forme. Comme j’ai eu beaucoup de livres chez beaucoup d’éditeurs, ça donne un ensemble hétérogène. Je passe d’un côté de la rue à l’autre. Je sais que cette diversité joue contre moi. On ne peut pas mettre tous mes livres côte-à-côte. Si j’avais fait quinze livres dans la même collection, j’aurais un gros bac chez les libraires, je serais installé. Je ne suis pas installé, je suis de passage. Je n’ai pas de personnage titre, pas de série, aucun de mes livres ne se ressemble... Je n’ai aucune stratégie dans ce domaine.

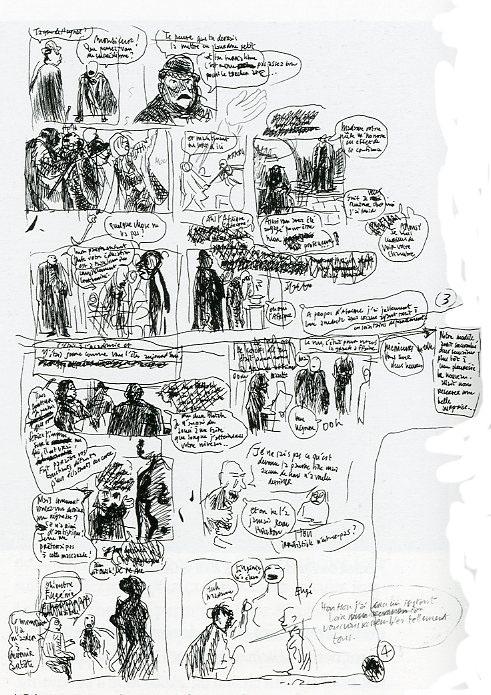

Pour Vitesse moderne, vous allez proposer le projet à l’éditeur ? Vous écrivez quelque chose, vous faites des esquisses ?

Oui, parce qu’à l’époque, Sébastien Gnaedig, qui s’occupe aujourd’hui de Futuropolis, n’était pas seul chez Dupuis. Je suis donc allé voir l’éditeur et on a fait ça à l’ancienne. Ça ressemblait à un oral de bac français. Heureusement que j’étais en forme ce jour-là ! Il a fallu que je raconte l’histoire du début jusqu’à la fin, on m’a demandé quel était le message de mon histoire, j’ai montré des crayonnés... Je me suis plié à l’exercice, mais je ne fais jamais rien par hasard, comme on lance une pièce en l’air pour voir comment elle va retomber. Quand je me suis lancé dans Vitesse moderne, je savais très bien ce que je voulais.

C’est un livre qui porte l’art de l’emprunt à son maximum. On trouve des acteurs, des chanteurs, des citations de Musset, Hugo, des allusions à Merce Cunningham...

...à Forest, aussi. C’est une grosse salade niçoise. Il est un peu raté, ce livre. Il n’est pas comme il aurait dû être, il aurait fallu plus de pages, et je l’ai gâché par un excès de « psychologisme ». Ça parle trop. Je trouve cette forme de récit plus aboutie dans La Volupté, qui est plus laconique, on ne trouve pas des personnages qui disent à un autre « Oui, j’avais envie de te voir parce que bla bla bla... ». J’ai évacué ça dans La Volupté. J’ai l’impression que c’est plus pur.

Vitesse moderne est votre livre le plus proche de Forest, celui d’Ici Même avec Tardi, dans le sens où c’est un enchaînement continu de scènes sans rapport entre elles.

J’ai lu les surréalistes, et je n’ai rien inventé. C’est la logique des rêves.

Quelle est votre part d’improvisation ?

Je n’improvise pas en bande dessinée. C’est tellement laborieux, on n’a pas de rapport direct avec ce qu’on produit. Ça n’est pas comme si je soufflais dans une trompette ou appuyais sur la touche d’un piano. Dans ce cas, l’idée est tout de suite matérialisée. En bande dessinée, il y a tellement de sas, tellement d’étapes par lesquelles il faut passer. J’écris le scénario, je fais les crayonnés...

L’impression du lecteur, pour vos derniers albums au moins, est que c’est le dessin qui « mène la danse », si l’on peut dire...

Je ne sais pas… En fait, j’ai beaucoup de problèmes en ce moment par rapport à tout ça. [D’un ton faussement dramatique] Je traverse une crise, la crise de la quarantaine...! Ma crise de la trentaine n’a duré que dix ans, j’ai donc bon espoir. La Volupté m’a fait toucher du doigt une chose qui me trouble... qui me frustre plutôt, que j’ai ressentie de manière criante, et j’espère non mortelle : je n’ai plus envie de dessiner ce que j’appelle les « dessins intermédiaires », qui ne veulent pas dire grand-chose. Une bande dessinée, ces sont des scènes marquantes, quelques-unes qu’on a vraiment envie de faire. Pour y parvenir, il faut dessiner ces dessins intermédiaires pour que les lecteurs puissent suivre. Ces dessins intermédiaires, ces scènes, je m’ennuie de plus en plus à les faire. Il y a là une chose que je trouve terrible. Je m’évite ça dans La Beauté, qui est un livre de dessins.

Aussi bien pour C’était le bonheur que pour La Volupté, vous proposez un enchaînement de scènes dont le fil conducteur est plutôt ténu.

Elles sont tout de même reliées entre elles. J’ai envie d’être en prise directe avec mon idée. Dans la bande dessinée, je ne suis pas toujours à l’endroit où j’aimerais me trouver. Il y a une part de mécanique qui me frustre. Ça n’est pas assez sensuel. Dans Vitesse moderne, on perd beaucoup d’énergie à s’expliquer, à dire qu’on va ici plutôt que là. Je tends depuis des années à me débarrasser de tout dispositif : j’enlève les cases, je ne fais plus de bulles. Je me débarrasse au maximum. Dans La Volupté, il n’y a plus d’encrage, ce ne sont que des crayonnés. Et j’en arrive au point où il n’y a plus de bande dessinée. [Rires] Et pourtant, je ressens une envie de dessiner comme jamais.

Quelle était l’idée derrière le personnage de Blotch ? On peut se poser la question du plaisir qu’on peut trouver à faire vivre un personnage si parfaitement ignoble…

Je suis attiré par les gens amers. La méchanceté me réjouit. Et me fascine. Ça a été fait aussi dans un souci de provoquer les gens de Fluide. C’est autobiographique, mais d’une manière pervertie. Ça devient intéressant quand il y a transgression, perversion. Ajoutons à ça Mirbeau, Renard, Guitry et le cinéma des années 30 : Guitry encore, Renoir énormément, Pagnol, des acteurs comme Jules Berry, Albert Préjean, Charpin... Il y a une citation directe de Pagnol dans Blotch, la scène de l’opérette provençale. Je voulais retrouver l’ambiance de cette époque.

Je l’ai fait aussi par rapport à moi. Ce qui guette l’homme de lettres, c’est l’aigreur. Je me sens une bonne proie pour ça. Mais je me suis documenté autant que j’ai pu sur les années 30 et leur virulence propre, la concurrence féroce des opinions politiques. Il y a un film de Guitry de 1939 qui m’a guidé pour ce livre, c’est Ils étaient neuf célibataires. Il y a une tension dans le film qui traduit bien la peur qu’avaient certains que toute la « racaille » immigrée d’Espagne et d’ailleurs débarque chez nous, tous les communistes et tous les apatrides. Les confrontations politiques étaient plus violentes à cette époque. Ça se réglait à coups de pistolets. J’ai pensé à la manifestation de février 1934, au suicide de Salengro, aux Croix de feu, à Jean Mermoz qui est mort à temps : s’il avait vécu quelques années de plus, je ne suis pas sûr qu’il aurait aujourd’hui son nom sur autant de plaques de rues... Mais je n’ai pas d’avis sur les prises de position des uns et des autres, je ne peux pas me le permettre. Dans Blotch, je suis obligé de défendre tout le monde. Ça m’a donné une vision très floue de l’histoire. Dans un livre comme celui-là, il faut une vraie force de conviction, s’imprégner de tous les personnages pour pouvoir les faire vivre, les défendre. C’est ce que je disais plus tôt sur Tardi. Il faut recréer un univers, des personnages, et les « jouer ». Dans mon travail, je me vois plus comme un acteur que comme un auteur. J’écris moins que je ne joue. Enfin, j’essaie. Je ne sais pas si j’y arrive, si c’est bien fait, mais mon but est d’incarner. C’est vraiment le mot.

Ça suppose que vous soyez tous les personnages, successivement.

[Silence] Oui, je crois que c’est encore plus vrai dans Vitesse moderne, je peux dire que j’ai été TOUS les personnages. Je pourrais ressentir tout ce qu’ils vivent, dire tout ce qu’ils disent. Alors que dans Blotch, quand même, non...!

Parlons des concerts de dessins que vous avez donnés en 2007 au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême et aux concerts que vous avez ensuite donnés avec Brigitte Fontaine...

C’est un peu frustrant, parce que le discours qu’on produit un temps donné sur scène ne peut être que limité. On ne peut pas se développer, s’étendre. C’est comme un cri. J’allume quelques mèches et je fais un petit feu d’artifice. Ça ressemble à du sport. J’ai accepté parce qu’il s’agissait de Brigitte Fontaine tout de même et aussi pour rencontrer d’autres gens, sortir d’ici, mettre mes pantoufles au placard, me confronter au danger. Pour les concerts, j’ai quasiment improvisé. J’avais des notes très succinctes, une demi-douzaine de dessins. Je suis parti de ça, et je me suis lancé. Ce genre d’expérience, ça reste une performance.

Et quelle a été la motivation qui vous a amené à participer au film d’animation Peur[s] du noir ?

C’est la même chose que les concerts de dessins : je veux sortir d’ici, faire autre chose, rencontrer des gens. Je n’ai jamais eu de goût pour l’animation. Enfant, je n’étais pas particulièrement attiré par les dessins animés, je préférais les westerns. J’ai été attiré dans le projet de Peur[s] du noir par des tentateurs comme Richard McGuire, qui m’a convaincu. Il y avait aussi Dupuy et Berberian au début, Marie Caillou, Charles Burns, Lorenzo Mattotti, Pierre Di Sciullo et plus tard Étienne Robial... Ces gens-là m’ont donné envie de participer à ce projet, ça ne pouvait être que relevé. C’est vraiment Richard [McGuire] qui m’a dit d’y aller. J’hésitais. Je sais que j’ai un trait qui ne se prête pas à l’animation. Ni à la publicité, ni à rien, sauf le papier. C’est ce qui a intéressé les producteurs de Prima Linea. C’est un trait vraiment chargé. J’ai fait l’étalonnage il y a quelques jours, c’est charbonné, pas du tout édulcoré. J’ai fait plusieurs essais de technique avant de trouver celle qui conviendrait le mieux. Je ne sais jamais quoi faire au début. Il faut toujours que j’aille me perdre sur des sentiers qui ne mènent nulle part avant de revenir sur celui qui sera la bonne route. C’est vrai aussi pour les livres. J’ai besoin de me tester. J’ai toujours fait ça. Pour moi, tous les livres sont reliés entre eux. C’est un flot qui n’en fait qu’un seul, en fait. On pourrait mettre tous les dessins que j’ai faits depuis trente-cinq ans, y compris tous ceux, et il y en a plein, qui ne sont pas publiés, et ça ferait un tout. De mon point de vue, ne parler que des livres, c’est être incomplet. Ce que vous percevez comme des ruptures n’en sont pas pour moi.

Une chose est frappante dans C’était le bonheur, outre la forme fragmentaire, c’est cette volonté apparente d’épuiser un sujet, d’en faire le tour.

Maintenant, je suis à l’école. Le professeur me donne un sujet et je fais une rédaction : ça a d’abord été « le bonheur », ensuite « la volupté » et enfin « la beauté ».

Qui est le professeur ?

Moi. Ces trois livres chez Futuropolis forment un tout, comme un triptyque. Après La Beauté, j’arrête et je passe à autre chose.

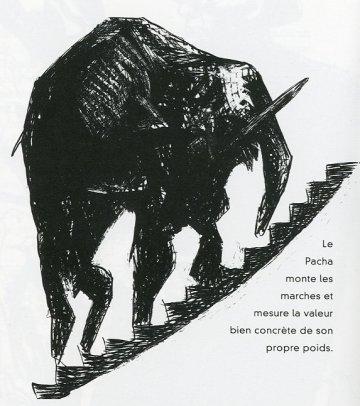

Le Pacha, avec Fabio Viscogliosi, est un livre singulier dans votre production.

Fabio est un très grand ami à moi. J’admire son travail par-dessus tout. Fabio fait partie des quelques personnes, avec Frédéric Poincelet par exemple, qui m’influencent énormément. Ces gens ne font pas la même chose que moi, mais leur travail compte beaucoup. À force de discuter, il m’a proposé de faire un livre ensemble pour Le Seuil, avec Brigitte Morel, qui est aussi une très vieille amie. On a travaillé en famille. À l’époque, je n’habitais pas à Paris. Fabio m’envoyait les phrases par fax et je réagissais et je lui renvoyais mon dessin également par fax. Ça a été un plaisir pour moi. J’aimerais beaucoup retravailler avec lui.

Il y a tout de même des constantes dans vos personnages récents, une certaine forme de désenchantement.

C’est vrai depuis le début. Dans Mademoiselle Sunnymoon, il y a déjà des personnages mélancoliques, rejetés, des amoureux éconduits, des gens qui n’arrivent pas à obtenir ce qu’ils désirent, des types qui foncent tête la première dans le mur. J’aurais du mal à dire pourquoi. Je peux vous donner les raisons pour lesquelles j’ai décidé de faire ce livre-ci plutôt que celui-là et comment je l’ai fait. L’analyse n’est pas mon rayon. Je peux dire pourquoi, ce que je ressens, mais je ne peux pas analyser les couches profondes de ce que je raconte, je ne peux vous être d’aucune aide. Je sais à peu près ce que je veux dire et comment je veux le dire, mais je suis incapable de parler du pourquoi.

Peut-on dire que vous êtes plus à l’aise dans le livre que dans les publications en revues ?

Je suis plus à l’aise dans le livre. J’ai du mal aujourd’hui avec la périodicité des revues. Quand il m’a fallu faire une planche par mois pour Jazzman, ça n’était pas facile.

Vous êtes d’une génération où le rock était plus répandu et influent que le jazz...

Les autres formes artistiques me nourrissent mais j’essaie de les intégrer à mon discours à moi, qui est le dessin. Je n’ai pas spécialement envie de reproduire, je cherche l’inédit. Je ne sais pas trop quoi dire, parce que je ne sais pas où je vais. Et tant mieux. Professionnellement, je veux dire ; dans la vie c’est autre chose. Je trouve ça très réjouissant. Chaque travail m’ouvre à des questions innombrables. Si j’avais un tant soit peu de certitudes, je les perdrais à chaque pas. Je ne peux donc pas en avoir. Si j’étais un peu sûr de ce que je dis, de ce que je fais, de la manière dont je le dis ou je le fais, je ne pourrais pas le tenir. Même de le dire me paraît incongru. Je ne cultive pas le doute comme une coquetterie. Je suis comme ça.

Vous avez tout de même des certitudes, celle de vouloir faire tel ou tel livre, par exemple...

Oui, bien sûr, je suis sûr de cela, mais je n’ai pas de plan de carrière, de stratégie générale, je ne vois pas l’ensemble du champ de bataille. Mon champ de vision est plutôt limité à ce que je fais en ce moment. Et lorsque je fais quelque chose, ça m’ouvre un univers de questionnements étourdissants qui me file le vertige. Il n’y a rien de mieux que de dessiner pour moi. En ce moment, je fais des dessins, je sais à peu près ce que je fais. Et je me suis rendu compte que derrière chaque dessin, sous le dessin que j’ai fait, il y en a un autre que je n’ai pas réussi à faire.

Et vous recommencez ?

Non, non ! C’est très bien comme ça ! Ce qui est formidable dans le dessin, c’est qu’il s’agit en fait d’un exercice mental. Steinberg disait que c’est une manière attractive de visualiser la pensée. Je reste figuratif et anecdotique, je dessine des éléments reconnaissables, mais parfois, je ne suis pas loin de cette visualisation de la pensée. Dans le dernier livre [La Beauté], j’abandonne les mots. J’avais besoin de silence. Dans La Volupté, seules deux ou trois scènes m’intéressaient : la fille dans son lit avec le singe et une ou deux autres. Pour les relier je me suis astreint à faire ce que j’ai appelé les « dessins intermédiaires ». Pour La Beauté je n’ai fait que des dessins qui me plaisent. Je mets dedans tout ce que je peux. Il n’y a plus du tout de dessins intermédiaires.

Quel effet ça fait d’être une influence reconnue par les jeunes dessinateurs ?

Je n’y pense pas. Je n’ai pas une soif de savoir ce qui se passe dans le milieu. Je ne lis pas les blogs, je n’en tiens pas un moi-même, je ne vais sur aucun forum, je ne lis pas les revues spécialisées. J’essaie tout le temps d’échapper à moi-même. Je ne veux pas devenir la vieille vedette qui refait toujours le même numéro. Le travail de l’auteur c’est aussi d’essayer d’échapper à ce qu’on a été. C’est très paradoxal. Quand tu travailles, que tu écris, tu es tout le temps avec toi-même, plongé dans ce que tu penses, ce que tu ressens... Et en même temps j’ai envie de m’oublier. Je fais des virages brusques parce que j’ai envie d’échapper à ce que je viens de faire, d’échapper à toute image, tout étiquetage. Je ne peux pas m’occuper des autres. Mon métier, c’est de faire ce que personne d’autre ne peut faire à ma place. Je ne me sens pas flatté par le fait que d’autres m’imitent. Je me sens plus seul que flatté. Je suis beaucoup moins à l’aise aujourd’hui dans le discours qu’il y a quelques années. Et comme tout le monde parle et que j’ai l’esprit de contradiction... En plus, je ne veux pas vraiment sortir de ce que je fais. Je suis engagé là-dedans, ça me suffit. Guy Vidal m’avait fait une remarque assez juste. J’avais fait un essai pour la collection “Poisson Pilote”, un scénario que je ne trouvais pas nul, que j’avais proposé à Jake Raynal de dessiner. C’était un western parodique. Vidal l’a refusé en me disant « Quand tu n’es pas à fond dans ce que tu fais, ça se sent. » Il avait raison. Il ne sentait pas dans ce que je lui proposais ce qu’il appelait « l’urgence ». Le besoin essentiel, j’allais dire vital, de dire cette chose... ce qui me fascine chez Miles Davis, les périodes de sa vie, être capable de se réinventer de fond en comble, vivre plusieurs vies dans une vie. Devenir quelqu’un d’autre tout en restant soi-même. Voyez Romain Gary-Émile Ajar, c’est fascinant. Pareil pour Philip Guston, ce manitou de l’expressionnisme abstrait qui s’est remis à peindre des figures à cinquante-cinq ans, envers et contre le monde. À côté de ça, je garde toute mon admiration pour Tardi, dans sa constance, la qualité de son travail et sa façon unique et tenace de ne peindre en fait qu’une seule et même chose : la France.

Propos recueillis le 6 juillet 2007 à Paris par Gilles Ciment et Jean-Pierre Mercier. Cet entretien a paru en janvier 2008 dans Neuvième Art No.14, pp. 112-125.