entretien avec benoît peeters et françois schuiten

[Décembre 2014]

Rencontrés à l’occasion de l’ouverture de l’exposition Revoir Paris à la Cité de l’Architecture, les auteurs des Cités obscures ont bien voulu répondre à mes questions sur leur œuvre commune. Les contraintes de l’agenda ont fait que l’entretien a commencé entre Benoît Peeters et moi, puis s’est poursuivi à trois, pour s’achever entre François Schuiten et moi. T.G.

Thierry Groensteen : À l’exception peut-être des Portes du possible, Revoir Paris est le premier album à porter vos deux signatures, qui ne s’inscrit pas dans les Cités obscures…

Benoît Peeters : Oui, Revoir Paris se passe explicitement dans notre monde, alors que la première chose que le lecteur des Cités obscures ressent, c’est un déplacement dans l’espace...

Kârinh, votre héroïne, veut voir Paris qu’elle ne connaît que par de très anciens livres. Elle est un peu dans la situation de vos lecteurs qui désireraient visiter Calvani, Urbicande ou Brüsel, en n’en sachant rien qu’à travers vos albums...

Benoît Peeters : En effet... à ceci près qu’elle a plus de facilité à se rendre à Paris que nos lecteurs n’en auraient à rejoindre Urbicande... Mais nous aurions pu imaginer qu’elle n’atteigne jamais Paris. Cela aurait été l’histoire de quelqu’un qui fantasme sur un monde sans pouvoir le rejoindre.

Au cours des trente années qui ont vu le développement des Cités, vous est-il arrivé de réfréner d’autres envies qui ne pouvaient pas s’y intégrer, de renoncer à certains projets d’ordre différent… ?

Benoît Peeters : La définition des Cités obscures n’est pas très restrictive. François a considéré pendant longtemps que c’était le nom donné à notre collaboration et que tout ce que nous ferions ensemble s’y intégrerait nécessairement, alors que, pour ma part, j’en avais une vision un peu plus stricte. Je vois les Cités obscures comme un monde, même si ses frontières sont parfois poreuses ou floues. Un album comme Souvenirs de l’éternel présent, par exemple, est assez périphérique. Pour moi, mon travail commun avec François ne doit pas automatiquement être labellisé « Cités obscures ». Mais nous n’avons jamais ressenti que les Cités nous empêchaient de faire des choses. Chaque fois que nous avons souhaité aborder un thème ou incarner une idée, le filtre des Cités s’est appliqué presque sans que nous y pensions. Ce filtre consiste à déformer les éléments du réel que nous utilisons, qu’il s’agisse des noms de lieux, des bâtiments ou d’autres références.

Vous établissez, en outre, des liens, des passerelles, entre les albums…

Benoît Peeters : Bien sûr. Un livre récent comme La Théorie du grain de sable est truffé d’allusions à nos livres précédents, quelquefois massives, comme le retour de Constant Abeels et de Mary Von Rathen, d’autres fois tenant dans une phrase ou un détail. Même si nous avons veillé à ce que le livre ait suffisamment d’autonomie pour pouvoir être lu par un lecteur profane. On peut lire cet album dans lequel Mary est adulte, et découvrir ultérieurement L’Enfant penchée, qui relate son enfance, sans que cela soit gênant. Mais au bout d’un certain laps de temps, toute série produit malgré elle un effet d’intimidation : le lecteur extérieur perçoit cet univers comme assez complexe et se demande s’il pourra y entrer. Quand on n’y a jamais été voir, on ne sait pas forcément par où commencer ‒ d’autant que nos albums ne sont pas numérotés.

Justement, le concept de série peut-il vraiment s’appliquer aux Cités obscures ?

Benoît Peeters : François préférait, à une époque, parler de cycle. Mais un cycle est fermé. Il garde quelque chose du cercle, il se boucle, allant d’un commencement à une forme de résolution. Avec Les Cités obscures, on est clairement dans une logique de réseau, de dispersion. À tel point que les éléments des Cités ne sont pas tous des bandes dessinées, et ne sont même pas tous des livres. Cela dit, je ne suis pas, pour ma part, hostile à ce qu’on parle de série. Série n’est pas séquence. Dans notre cas, il n’y a pas d’ordre de lecture conseillé entre les différents livres. L’ordre chronologique de publication n’est qu’un ordre parmi d’autre. On pourrait aussi les ranger selon une chronologie des événements rapportés. Dans ce cas, La Tour viendrait en premier : c’est en quelque sorte le mythe fondateur. Et La Théorie du grain de sable arriverait à la fin, étant le livre où les personnages récurrents apparaissent les plus âgés. Mais il y a des albums que l’on aurait du mal à placer sur cet axe… De façon plus globale, pour les auteurs, le piège de la série, c’est de se laisser enfermer, de jouer avec son petit monde, de le faire revenir et de ne plus se nourrir d’autre chose. Mais notre façon de travailler, avec François, fait que tout ce que nous complétons crée de la nouvelle incomplétude, du manque. Je crois que, si l’on se pose la question de savoir ce que les Cités obscures ont apporté de neuf à la bande dessinée, par-delà un certain fantastique et le dessin de François, on peut répondre : un dispositif de série original. De la même manière que Donjon, de Trondheim et Sfar, en est un.

Dans le petit livre que vous a consacré la Fondation Roi Baudouin en janvier 2014, Le Temps des Cités, tu écris que les lecteurs ont maintes fois exprimé le désir que les Cités finissent par se compléter et par former une image cohérente...

Benoît Peeters : Les Cités obscures sont inachevables – ce qui ne signifie pas que nous les ayons arrêtées. Ajouter de nouveaux albums n’y changerait rien. Je l’ai déjà évoqué ailleurs : les deux images qui m’ont fortement marqué et passionné au moment où nous avons débuté les Cités étaient celle des nœuds borroméens mentionnés par Lacan – des nœuds à la fois incluant et inclus, à la manière des images paradoxales d’Escher – et celle du rhizôme forgée par Deleuze et Gattari, c’est-à-dire des réseaux qui se développent de façon non linéaire, avec des connexions imprévues. Je pense aussi à la logique du jeu de Go, où un cercle est toujours susceptible d’être à son tour encerclé. Dans toutes ces configurations, la notion d’achèvement n’a pas de sens. Tout ensemble qui voudrait inclure les éléments existants produirait lui-même un autre reste. Par définition, un dispositif troué et accueillant comme les Cités obscures ne pourra jamais se clore. Du reste, comme le montrent les débats entre internautes, les derniers épisodes de séries interminables (notamment à la télévision) sont, en général, jugés décevants. Ils ne sont pas forcément ratés : la déception est programmée, elle est inévitable puisqu’il faudrait répondre d’un coup à toutes les questions laissées ouvertes et largement contradictoires. S’il fallait trouver une histoire permettant de clore les Cités, on tomberait sur un vieillard probablement atteint d’Alzheimer qui, dans un asile, confesserait avoir rêvé tout ça. Ou deux vieillards, qui nous représenteraient, François et moi, dans un remake de Georges et Louis romanciers [rires].

À quel moment avez-vous entrevu le potentiel des Cités obscures comme série au long cours, susceptible de se développer dans la durée ?

François Schuiten : Nous avons commencé à l’entrevoir peu après la prépublication des Murailles de Samaris dans (À Suivre), avant que ne sorte le livre. En commençant à travailler sur La Fièvre d’Urbicande, nous nous sommes dit que ces deux récits pouvaient être reliés...

Mais il y a cette page que Franz arrache, sur laquelle il est écrit : « Autour de Samaris sont huit grandes cités... », une phrase qui, rétrospectivement, paraît receler une portée programmatique...

Benoît Peeters : Oui. Cette page figure dans le dernier chapitre paru dans (À Suivre), et ensuite nous l’avons reprise en comme illustration de la page de titre. Franz trouve cette page dans les sables du désert, elle est presque effacée... En écrivant cette phrase, je suis certain d’avoir songé à de possibles développements futurs. Quand Les Murailles de Samaris paraît en album, le titre générique « Les Cités obscures » apparaît en couverture, et nous avons largement entamé Urbicande. Nous n’anticipions pas une dizaine de livres, mais nous avions l’idée d’en faire plus de deux...

Il y a beaucoup d’éléments, dans Revoir Paris comme dans La Douce, l’album que François a réalisé seul, qui sont très proches de l’univers des Cités obscures...

François Schuiten : Oui, c’est incontestable. Pour Revoir Paris, la grande différence est que nous allons dans le futur, au lieu de regarder vers le passé...

Benoît Peeters : Un élément qui a joué dans l’acte de naissance de la série, c’est le fait que tu as commencé très tôt à produire des images (des illustrations, des sérigraphies, etc.) qui prolongeaient l’univers posé dans nos premiers livres. Pour L’Archiviste, je me suis appuyé sur un certain nombre de ces images existantes. À l’origine, il avait été question de faire un « album poster » (du nom d’une éphémère collection lancée par Casterman), que François aurait complété par une dizaine de dessins originaux. Mais très vite, nous avons eu envie de bâtir un récit à partir de ces images. De ce point de vue, L’Archiviste est un livre très important parce qu’il rassemble des choses éparses et assoit les Cités comme le cœur de notre travail, en annonçant des villes où nous n’irons que plus tard. Il y avait eu auparavant le petit livre imaginé par Thierry Smolderen et Yves Schlirf, Le Mystère d’Urbicande, qui avait aussi contribué à jeter les bases d’un réseau…

À la faveur de nouvelles éditions, vous avez très souvent modifié, enrichi vos albums de planches additionnelles, de postfaces, etc. Nous parlions tout à l’heure de l’impossibilité de conclure les Cités. En va-t-il de même pour chacun des livres qui les composent ?

François Schuiten : Quand nous terminons un récit auquel nous avons travaillé pendant deux ans ou même davantage, il y a un phénomène d’inertie et il est très difficile pour nous d’arrêter le train. Comment faire table rase d’un univers que nous commençons seulement à apprivoiser ? Nous restons avec une série d’envies qu’il n’a pas été possible de concrétiser dans l’histoire, et elle continue à nous habiter. Si je produis d’autres images, je constate que naturellement, les personnages reviennent.

Benoît Peeters : Après la Théorie du grain de sable, nous sommes entrés, avec notre éditeur, dans une logique de, disons, « remastérisation » de la série. Pour certains albums, les couleurs s’étaient dégradées et les films utilisés à l’origine s’étaient usés ou étaient perdus. Nous avons fait regraver tous les originaux, ce qui était une opération assez coûteuse. Nous avons changé de papier et abandonné la présentation en cartonné avec jaquette, qui avait un peu vieilli. Cela nous a amenés à reconsidérer les livres presque comme s’il s’agissait de nouveautés. Par exemple, Samaris était l’histoire la plus courte. Et nous avions ces fragments d’un récit intitulé Les Mystères de Pâhry qui flottaient : nous savions qu’ils ne deviendraient jamais un album. Nous les avons rassemblés, ce qui a fait des Murailles de Samaris un livre totalement nouveau, ayant presque doublé de volume. L’Archiviste a été retravaillé, on lui a ajouté des pages, il a perdu sa grande taille. La Route d’Armilia était un conte, on lui a ajouté d’autres contes. Tous ces changements se sont faits dans une certaine discrétion, sans trop chercher à communiquer sur le fait qu’il s’agissait vraiment d’une nouvelle édition des Cités, profondément revisitée.

François Schuiten : Je pense qu’un auteur a droit au repentir et peut revenir sur son travail...

Benoît Peeters : Je préfère le mot de retouche à celui de repentir, qui a des connotations judéo-chrétiennes.

François Schuiten : Peut-être. Mais dans le cas de L’Ombre d’un homme, je n’étais vraiment pas satisfait du résultat, j’avais l’impression que nous nous étions trompés. J’avais fini cet album dans des conditions très difficiles, en étant accaparé par l’Exposition universelle de Hanovre. Il y avait des pages un peu vides. En fait, nous avions respecté au plus près notre scénario initial, au lieu, comme nous le faisons habituellement, de le réinventer, de le réincarner à mesure que l’histoire se développe. Donc nous avons décidé d’ajouter une dizaine de pages, d’en modifier d’autres, et nous avons corrigé ce qui nous frustrait [1].

Benoît Peeters : Il faut se souvenir que L’Ombre d’un homme a été conçu juste après L’Enfant penchée, et un peu en réaction. Quand L’Enfant penchée était paru dans (À Suivre) sous la forme d’un feuilleton interminable, avec des chapitres très courts, dont certains photographiques, beaucoup de lecteurs avaient décroché. En réalité, il nous semble aujourd’hui que L’Enfant penchée est peut-être la meilleure histoire des Cités obscures. Mais à l’époque, l’accueil avait été un peu frais, alors nous avons voulu répliquer avec une histoire plus linéaire. Au point, dans la première version de L’Ombre d’un homme, d’avoir un peu trop simplifié notre propos.

François Schuiten : Sans compter que nous avons commis une grosse erreur : l’apparition de l’ombre en couleur n’est pas suffisamment mise en relief, parce que l’univers dans son ensemble est très coloré. Et le fantastique ne parvient pas à prendre toute son ampleur dans un univers aussi décalé. Il y a une sorte de vice de conception...

Est-ce que l’arrêt du magazine (À Suivre), et par conséquent de la prépublication de vos histoires, a modifié la dynamique de votre collaboration ?

François Schuiten : L’Enfant penchée est la dernière histoire qui ait été prépubliée. Nous avons beaucoup regretté de ne plus avoir de prépublication, même si, quand elle était trop longue, elle pouvait décourager certains lecteurs.

Benoît Peeters : Je me souviens, Thierry, que juste après la parution du premier chapitre de La Fièvre d’Urbicande, tu nous avais fait une remarque qui nous avait donné à penser, même si je pensais que tu te trompais. Cela nous arrivait régulièrement. Des lecteurs, des collègues nous faisaient évoluer, par leurs commentaires, sur la partie de l’histoire qui n’était pas encore terminée.

François Schuiten : Au début, le temps qui s’écoulait entre la fin de la prépublication et la sortie de l’album était de près d’un an, ce qui donnait du recul et laissait encore la possibilité de modifier certains détails. Par la suite, cet intervalle s’est raccourci.

Benoît Peeters : Dans La Fièvre d’Urbicande, nous avons ajouté la division en chapitres, et la lettre de Robick aux Hautes Instances, qui est un avant-texte très important.

François Schuiten : Je voudrais dire aussi que la disparition des journaux a pour effet que l’on n’entretient plus les mêmes liens avec une équipe d’auteurs. Le magazine était rassembleur, fédérateur, nous avions le sentiment d’appartenir à une bande dans laquelle chacun avait sa place et apportait une couleur différente : Geluck pour l’humour, Tardi pour le polar, et ainsi de suite. Quand (À Suivre) s’est arrêté, les relations avec l’éditeur s’en sont trouvées profondément modifiées. La fidélité à un éditeur s’impose de façon plus immédiate, plus évidente, quand il existe un magazine pour faire le lien. Faire partie d’un catalogue, c’est un sentiment beaucoup plus diffus. Ce n’est pas un hasard si certains auteurs ont voulu changer à cette époque : on l’a vu avec Bourgeon et avec Boucq... Ils se sentaient « de (À Suivre) » bien plus que « de Casterman ».

Entre les années 1980 et aujourd’hui, le paysage de la création en bande dessinée a considérablement changé, et la production s’est accrue. Pour une série installée, n’y a-t-il pas un risque de banalisation, de perte de visibilité ? D’ailleurs, est-ce que les romans graphiques, par définition uniques, ne sont pas plus susceptibles de « faire événement » que le énième tome d’une série ? Vous sentez-vous confrontés à cette difficulté ?

François Schuiten : Le paysage est devenu très complexe, très atomisé. Il faut avoir des convictions bien plus profondes pour tenir son cap, garder son identité propre. C’est vrai pour les auteurs, ça l’est aussi pour l’éditeur. Quand Sibylline, de Macherot, a été (mal) republié chez Casterman, j’étais furieux. Sibylline appartient à Dupuis, fait partie de l’ADN des éditions Dupuis. Si j’allais un jour chez Dupuis, ce serait parce que j’aurais envie de faire une histoire « à la Dupuis ».

Benoît Peeters : Pour répondre plus précisément à ta question, il est exact que les séries classiques ont, ces dernières années, perdu en centralité. Des piliers de la bande dessinée adulte se sont trouvés noyés dans une production devenue extrêmement abondante, et une nouvelle génération de lecteurs s’est créée de nouveaux repères. Ça peut être Lanfeust de Troy ou Les Légendaires. Par ailleurs, le rythme de la production s’est accéléré, notamment sous l’effet des mangas, des séries-concept associant plusieurs dessinateurs, et des séries réalisées en groupe, comme Donjon ou Last Man. Autant de façons pour la bande dessinée d’essayer de concurrencer les séries télé, qui déploient une grande étendue narrative en un temps très court. Alors que nous, nous avons fait tout le contraire, nous avons pris le contre-pied de cette évolution en ralentissant notre travail, nous sommes revenus sur nos anciens albums pour les peaufiner... De ce fait, les Cités obscures sont devenues moins présentes, moins visibles sur le marché francophone. Mais dans le même temps, l’ensemble de la série est maintenant traduit au Japon [2], avec une qualité de fabrication exceptionnelle et un très bel accueil, ce qui, en termes symboliques, représente quelque chose de très puissant. La série redémarre aussi aux États-Unis, avec L’Enfant penchée (The Leaning Girl), qui devrait être suivie de plusieurs autres titres [3]. Et six de nos livres vont bientôt sortir en Chine. Donc notre travail suscite un intérêt nouveau, y compris auprès de jeunes lecteurs, dans de nouveaux pays. Ce qui nous amène à modifier notre perception du marché international et de la réalité de notre public. Naguère, les auteurs considéraient que les éditions étrangères étaient du ressort de leur éditeur, même si, quelquefois, ils déploraient de ne pas avoir été consultés. C’était comme ça. Aujourd’hui je considère qu’une édition étrangère est aussi importante que l’édition française, et qu’elle mérite toute notre attention. C’est sans doute le fait d’être un grand voyageur, et d’avoir été impliqué dans la traduction d’autres de mes livres, comme ma biographie de Derrida, qui m’a amené à cette position. Elle n’est du reste pas unique. Des auteurs comme Chris Ware, Craig Thompson ou Art Spiegelman ne font pas de différence entre les marchés : l’objet imprimé leur importe, quel que soit le pays. Il suffit de voir l’édition française de Building Stories, qui est la copie conforme, dans les moindres détails, de l’édition américaine. Comme le titre lui-même n’a pas été traduit, il faut même être très attentif pour différencier les deux versions.

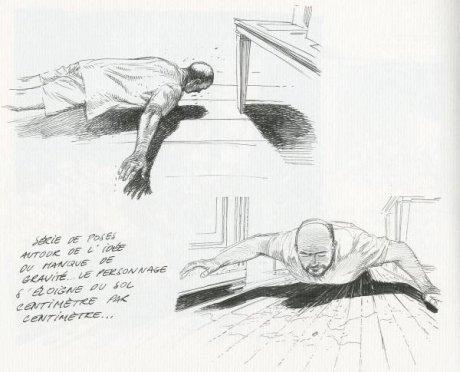

Venons-en à quelques questions sur le contenu de vos albums. Quand on se penche sur l’ensemble de la série, on constate que le fantastique, qui était initialement relié à l’espace et à l’architecture, s’est peu à peu affirmé comme un fantastique du corps. Je pense à Mary, l’enfant penchée, à Chamisso, qui perd son ombre, à Maurice le cuisinier, qui échappe à la pesanteur...

François Schuiten : J’ai été peut-être un peu rapidement catalogué comme un dessinateur de l’architecture. Je ne vais pas nier qu’elle soit très présente dans les Cités obscures. Il faudrait être de mauvaise foi, alors que c’est une exposition à la Cité de l’architecture qui nous fournit l’occasion de cette rencontre... Mais quand je dessinais Carapaces ou La Débandade dans Métal hurlant à la fin des années 1970, on me parlait beaucoup plus du corps. Et cette veine-là s’est peu à peu réinvestie dans les Cités.

Benoît Peeters : Pour ma part, j’avais peut-être, au début, un traitement plus structurel, et progressivement j’en suis venu à des thèmes plus charnels.

François Schuiten : Dans mes dessins, ce qui est premier, c’est un certain rapport entre des personnages et un environnement, un espace. L’architecture n’en est qu’un des éléments constitutifs.

Benoît Peeters : Oui, à côté du côté Robick, il y a aussi le côté Wappendorf. Je veux dire qu’une part importante de ton imaginaire touche à l’ingénierie, à un goût des machines, des mécanismes. D’où l’importance donnée, en particulier, aux moyens de transport, depuis Le Rail jusqu’à La Douce. Et quand tu dessines une machine, il faut qu’elle puisse fonctionner. Tu penses qu’il faudrait la réaliser avec tels matériaux. Pour toi, ce n’est pas juste un dessin. Les flammèches ajoutées aux tours de la Défense ne sont pas seulement décoratives, elles constituent un élément organique et technique.

Plutôt que de fantastique, il vaudrait peut-être mieux parler d’étrangeté...

Benoît Peeters : En tout cas, la dose de fantastique est très variable d’un album à l’autre. L’apparition, le développement et l’arrêt du réseau d’Urbicande, puis la reprise de sa croissance, qui le porte à un niveau cosmique, voilà un élément vraiment fantastique et très puissant. Dans La Théorie du grain de sable, les phénomènes fantastiques restent difficilement explicables, eux aussi, même si nous mettons en scène des nombres premiers et une civilisation lointaine. On ne sait pas, finalement, d’où vient ce sable qui se déverse en grande quantité. Tandis que le phénomène de l’enfant penchée relève d’un fantastique beaucoup plus confiné : il s’agit, en somme, d’une anomalie individuelle. Et dans une histoire comme Brüsel, le fantastique est réduit à sa plus simple expression. C’est seulement l’accélération démente des travaux entrepris dans la ville qui revêt une dimension fantastique. Donc, le fantastique, dans les Cités, dépend de la logique de chaque histoire. Il n’existe pas un niveau de fantastique qui serait déterminé une fois pour toutes.

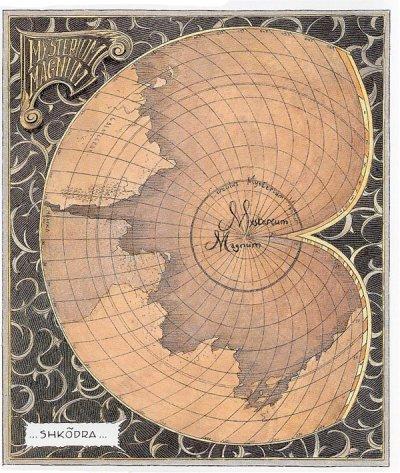

J’aimerais savoir si vous étiez pleinement conscients du sous-texte sexuel assez surprenant que vous avez introduit dans La Frontière invisible. Je pense à la page 61, où l’on voit représentée la croupe de Shkôdra, d’une rotondité parfaite, avec en son centre un endroit désigné comme le Mysterium Magnum [4], et alors que le tout se passe en Sodrovnie, un pays dont le nom n’est pas très éloigné, phonétiquement, du mot sodomie...

François Schuiten : Je ne l’ai pas vu tout à fait comme tu le décris. Mais tout ce qui concerne la carte-corps, et l’initiation du jeune Roland, dont on comprend qu’il se fait déniaiser en cours d’histoire, est évidemment concerté.

Benoît Peeters : Il s’agit indéniablement d’une histoire assez sexuelle. Toute cette aventure n’est peut-être que le fantasme d’un très jeune homme qui rencontre sa première femme et s’en fait littéralement tout un monde. Mais le nom de la Sodrovno-Voldachie était arrêté depuis longtemps. Cela dit, j’accepte que des connotations nous échappent. En dépit de notre côté très réfléchi, nous avons toujours avancé de manière assez obscure dans nos histoires. Et cette page-là est, indéniablement, un peu plus explicite que ce que nous avons pu faire ailleurs.

François Schuiten : Ce qui est très intéressant dans le dessin, c’est quand il est chargé de sexualité même si le sujet n’est pas explicitement sexuel. Pour un dessinateur, être un peu obsédé sexuel n’est pas un problème, bien au contraire. Cuvelier était magnifique. J’aime l’érotisme qui émane des personnages de Corentin et, évidemment, d’Epoxy, mais suis beaucoup moins friand de ses dessins ou peintures plus explicites dans ce domaine. Comme si la retenue lui conférait alors une charge érotique bien plus grande. Même chose pour Moebius. On sent toutes les pulsions dont son dessin est chargé, et qui l’organisent.

Un autre thème important apparaît dans La Frontière invisible, c’est celui de la maquette. Il était déjà très présent dans Brüsel...

François Schuiten : ... et dans Dolorès [5].

Et dans Dolorès, auquel je ne pensais plus. La maquette me paraît un motif intéressant, dans la mesure où une maquette est un modèle réduit. Or, c’est déjà le propre de la bande dessinée que de faire entrer dans des cases de petite dimension des versions « miniaturisées » des espaces qu’elle évoque. Est-ce que la maquette ne serait pas une sorte d’entre-deux entre le réel et les espaces contraints, limités, de la bande dessinée ?

François Schuiten : C’est une remarque très intéressante. En effet, la maquette est une reconstruction à une autre échelle, par rapport à laquelle nous sommes dans une position de surplomb, un peu comme Dieu devant sa création. Ou comme le dessinateur au-dessus de sa planche.

Benoît Peeters : Avec la maquette, on touche à des thèmes très profonds dans la bande dessinée, qui sont là chez McCay, chez Fred, chez Chris Ware... À quelque chose de très enfantin, de très archaïque dans le rapport d’échelle. Oui, les cases de bande dessinée sont toutes petites, mais le rapport d’intimité du lecteur se noue dans les relations que l’on crée entre elles. Peu importe qu’elles soient petites : on peut partir sur la Lune, faire ressentir l’idée du vertige du cosmos, explorer toute une ville. Naturellement, pour pouvoir faire partager cette illusion, il faut que l’auteur lui-même y croie très fort. Dans La Tour, qui est censé être un édifice gigantesque, nous avons été confrontés à ces questions. La bande dessinée me semble particulièrement apte à opérer cette conversion, à faire entrer du très grand dans du très petit, et c’est peut-être même une de ses thématiques les plus excitantes. Par ailleurs, la maquette, les politiciens le savent bien, c’est le lieu même du pouvoir. Quand l’architecte et les décideurs politiques sont réunis de part et d’autre d’une maquette, ils éprouvent ce vertige de pouvoir déplacer tel élément, décider de constructions futures comme si elles étaient des pions...

Dans La Théorie du grain de sable, outre les nombreuses références à vos autres livres, vous avez également introduit beaucoup d’allusions à caractère personnel. La Maison Autrique, bien sûr, mais aussi le bourgmestre qui porte le nom de la rue où l’un de vous habite, les Quarxs, Raoul Servais... sans oublier les personnes réelles citées dans la postface qui ont servi de modèles aux personnages. Un peu comme si vous aviez cherché à rapprocher un univers qui, jusque-là, était plutôt posé comme extérieur à vous...

François Schuiten : Oui. Cela vient peut-être d’une certaine fatigue devant le fait de devoir fabriquer des personnages, et d’une conscience du danger de se répéter. J’ai eu envie de travailler sur du réel. En contrepartie du fantastique, j’avais besoin de cet ancrage, qui confère de la crédibilité au récit. Connaissant chaque personnage dans sa chair, dans sa psychologie, je pouvais mieux asseoir ses attitudes, ses réactions. Il m’était déjà arrivé d’avoir recours à des modèles, mais c’est avec cet album que j’ai systématisé la méthode. Dans Revoir Paris aussi, Kâhrin est inspirée d’une jeune femme réelle. Le grand danger de la bande dessinée, c’est de tomber dans les clichés, les stéréotypes, de s’abandonner aux habitudes, aux solutions toutes prêtes. On est tous guettés par ça, et il faut tout faire pour briser les mécanismes qui nous enferment et qui assèchent le dessin.

Tu fais poser tes modèles à l’instant où tu les dessines, ou tu constitues une banque d’images en prenant des photos, des vidéos...?

François Schuiten : Les deux. C’est pour la même raison qu’à chaque livre j’aime bien changer de technique, et de format. Ainsi, j’essaie de retarder l’issue... c’est-à-dire le moment où le dessin se mettra à tourner fou, à n’être plus raccordé au réel, à l’observation...

Benoît Peeters : Il est intéressant de voir que nous sommes passés d’un personnage comme Franz, dans Les Murailles de Samaris, qui est au bord de l’abstraction, qui ne représente rien de plus qu’un point de vue nous introduisant dans le récit, à un personnage comme Maurice, extrêmement et précisément incarné. Le fait d’être partis d’un ami de longue date nous a amenés à reprendre certains de ses gestes et même des éléments de son histoire individuelle... Nous avons commencé à travailler ensemble, François et moi, en 1979. Il est bien évident qu’au cours de ces trente et quelques années de travail commun, le monde a changé, mais nous aussi nous avons changé, très profondément. Des choses qui nous faisaient peur nous font moins peur, d’autres qui nous faisaient rire nous font moins rire, il est logique que nous racontions les choses de manière différente.

François Schuiten : Nous ne sommes plus les mêmes auteurs, et il est primordial de garder un lien organique entre ce que l’on est et ce que l’on fait. À un moment donné, Franquin avait dû arrêter Spirou parce que ça ne correspondait plus à ce qu’il était. Dès le départ, nous avons eu cette intuition que nous ne pourrions pas faire une série classique, que nous n’en avions pas envie et que nous n’en serions pas capables. Je voyais tant d’auteurs prestigieux qui se disaient fatigués de leurs personnages...

Benoît Peeters : C’était ta conviction, dès l’Atelier R. Je me souviens des discussions que nous avions sur Hergé, sur Franquin, sur Morris... Ta position était déjà très construite sur ce sujet. Avec Les Murailles de Samaris, nous acceptions un carcan qui ne nous convenait pas tout à fait, l’album cartonné de 46 pages, mais à l’époque, chez Casterman, c’était le prix de la couleur.

Vous parlez de formats. Il est frappant de voir que vos livres récents, qu’il s’agisse de La Frontière invisible, de La Théorie du grain de sable ou maintenant de Revoir Paris, sont publiés, du moins initialement, en deux volumes. Cela semble aller à l’encontre de la logique du « roman graphique » à forte pagination, qui s’est imposée ces dernières années...

François Schuiten : Tu soulèves là une vraie contradiction. Nous n’avons jamais vraiment voulu cette division en deux livres. Pour Revoir Paris, nous nous étions bien promis de ne pas le faire. Mais nous nous sommes trouvés coincés par le projet d’exposition.

Benoît Peeters : On s’attendait à ce que l’exposition tarde à être programmée de façon précise, or tout à coup la Cité de l’architecture a accéléré. Nous risquions de nous retrouver avec cette exposition, le plus bel accompagnement dont on puisse rêver pour un album, et pas de livre. C’était absurde. De plus, l’histoire était en train de prendre des proportions plus importantes que ce que nous avions prévu d’abord ; au lieu de 80 pages, on allait vers 110 ou 120. Donc, nous n’avons pas eu d’autre solution que d’en publier la première partie de manière anticipée, avec une coupure un peu artificielle. C’était un choix du moindre mal, pour lequel nous avons opté contraints et forcés. Dans notre tête, nous nous projetons évidemment déjà dans l’album complet... lequel sera, du reste, considérablement enrichi grâce à tout le travail que nous avons fait à l’occasion de l’exposition.

François Schuiten : C’est tellement long d’arriver au bout d’une histoire, avec une technique qui est tout de même très laborieuse...

Benoît Peeters : François met des mois rien qu’à faire la couleur. De ce point de vue-là, il est resté un peu un dinosaure. Il n’utilise pas l’informatique et n’a pas d’assistant. Le lettrage dans les bulles, la couleur, tout est de sa main, et sur des pages de très grand format. Il n’y a plus grand monde qui travaille comme cela aujourd’hui.

François Schuiten : Beaucoup de dessinateurs me disent que ce n’est pas raisonnable, que je suis complètement cinglé. Mais ce « pas raisonnable » a quelque chose d’intéressant, d’excitant. Pour investir trois ou quatre ans d’un tel travail dans la réalisation d’une histoire, il faut vraiment qu’elle soit à la hauteur de cet investissement, qu’elle suscite un désir fort, qu’elle me pose de nouveaux défis...

Vous aviez été pionniers dans le domaine des sites d’auteur, en créant urbicande.be, qui a longtemps été un modèle [6]. Aujourd’hui ce site est abandonné. Pourquoi avez-vous désinvesti Internet ?

Benoît Peeters : Nous n’avions pas la maîtrise technique et opérationnelle du site, nous n’avions pas la capacité d’y intervenir en direct. Nous en avions donné l’architecture et fourni les éléments de base, et il s’est beaucoup enrichi grâce à nos premiers partenaires. Mais il fallait constamment faire évoluer l’interface, et ce qui marchait très bien au début posait des problèmes par la suite. Nous avons donc abandonné, très heureux de voir ce terrain réinvesti par de la fan fiction et de la fan information. Je pense tout particulièrement au site Altaplana.be, développé par un lecteur des Pays-Bas, Eilko Bronsema. Ce site, remarquablement conçu et complété jour après jour, centralise des informations dans différentes langues. C’est un tel cadeau que nous n’avons pas besoin de nous mettre à sa remorque. De temps en temps, nous donnons du matériel à Eilko. Mais la toile n’est pas notre outil naturel, donc mieux vaut laisser les gens qui investissent ces technologies-là prolonger notre travail.

Le romancier et philosophe Tristan Garcia a récemment publié une analyse très brillante des Cités obscures [7]. Selon lui, elles procèdent d’un effort de préservation du XIXe siècle, comme possibilité naissante de la modernité, encore à l’abri des accomplissements, de la « réalisation ratée du XXe ». Il a cette formule : les Cités seraient « les archives du projet des Lumières, avant leur extinction à l’âge du soupçon ». Etes-vous d’accord avec cette analyse ?

Benoît Peeters : La lecture de Tristan Garcia nous a surpris, parce qu’elle ne s’appuyait en rien sur nos propres propos. Presque tous les gens qui se sont penchés sur notre travail se sont appuyés sur ce que nous en avons dit nous-mêmes. Lui, non. C’est comme s’il n’avait lu que les albums, sans s’intéresser au discours des auteurs. C’est très gratifiant pour nous de voir quelqu’un échafauder une lecture aussi stimulante de nos albums. Elle a sa beauté, mais elle ne l’emporte pas sur d’autres lectures possibles. Il est exact que l’extinction du projet des Lumières – qui entre évidemment en tension avec les Cités obscures – est au cœur d’un de nos thèmes centraux : nous montrons des personnages qui veulent comprendre, qui sont mus par un hyper-rationalisme, et qui se heurtent à une obscurité colossale. Sans doute que François est un peu plus du côté des forces obscures, et moi un peu plus du côté des Lumières et de la Raison.

François Schuiten : Moi aussi, j’ai été très impressionné par ce texte. Frappé, en particulier, par l’idée du corps blanc [8]. C’est bien vu. Je suis, c’est vrai, intéressé par la peau, par le corps… Cela parcourt profondément tout mon travail, même si c’est quelquefois de manière un peu cachée.

On perçoit généralement votre œuvre comme relevant, sinon exclusivement du fantastique, du moins de l’imaginaire. Or on s’aperçoit, à mieux y regarder, que vous abordez des problématiques du monde contemporain : les questions écologiques (dans Brüsel, Dersenval rêve d’imposer à la nature de rester verte toute l’année), les guerres d’expansion, l’instrumentalisation de la science par le pouvoir politique, l’érection de gigantesques murs séparant les peuples, la construction d’un sarcophage protecteur… Autant de sujets graves qui résonnent avec le réel, et avec l’actualité…

François Schuiten : Je suis très heureux que tu le soulignes. Ce que je trouve de plus magnifique dans les œuvres d’Hergé et de Franquin, c’est qu’elles parlent de leur temps. Un créateur qui ne serait pas de son temps verserait dans une forme de fabrication factice. Nous sommes profondément en relation avec les tensions de notre époque, y compris dans ce qu’elles peuvent avoir d’indicible. Mais c’est en effet une dimension qui est peu détectée dans notre travail, parce que nous n’utilisons pas les signes de notre temps, comme les voitures ou l’ordinateur.

Pour conclure cet entretien, je voudrais évoquer des choses que vous n’avez pas réalisées. Tout d’abord, n’avez-vous pas été pressentis pour participer à la collection « Le Louvre-Futuropolis », qui semble faite pour vous ?

François Schuiten : Nous avions été contactés parmi les premiers. C’est un très beau sujet et la plupart des livres de la collection – je pense notamment à ce qu’ont fait Nicolas de Crécy et Marc-Antoine Mathieu – sont très réussis. Nous avions donc plutôt envie d’y aller, mais cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. D’abord, nous avions déjà un peu travaillé sur le Louvre dans Les Mystères de Pâhry. Ensuite, le livre que nous aurions pu réaliser aurait forcément ressemblé de très près à une « Cité obscure », mais sans être chez Casterman. Nous n’avons pas trouvé de bonne réponse à la question qui nous était posée.

Vous avez collaboré avec des photographes, des cinéastes, des musiciens, mais jamais avec un architecte. Ne pourrait-on imaginer une Cité obscure conçue en collaboration avec un Jean Nouvel ou un Frank Gehry ? Est-ce qu’une telle association pourrait vous tenter ?

François Schuiten : Je ne pense pas qu’un grand architecte serait intéressé par une collaboration de cet ordre-là. Et de mon côté je ne me sentirais pas très à l’aise, parce que la finalité d’une fiction n’est pas du tout semblable aux objectifs que poursuit un architecte. Dans Urbicande, le fantastique ne vient pas de l’architecture, mais du réseau. Je n’ai choisi cette architecture-là, massive, que par rapport au réseau, qui, lui, procède du vide. Parce qu’un rapport intéressant pouvait opposer les deux. L’architecture, j’y insiste encore une fois, n’est pas ce qui m’intéresse en soi.

Il y a enfin ce serpent de mer : pourquoi n’a-t-on pas encore porté un de vos livres à l’écran ? Avec Taxandria, c’est le chemin inverse qui a été effectué : du film, vous avez tiré un livre. Mais aujourd’hui, à l’heure des effets numériques, on se dit qu’il serait beaucoup plus facile de tourner une Cité obscure que ça ne l’était il y a une vingtaine d’années encore…

François Schuiten : Je résiste très fort à ça, et Benoît aussi, je crois. Il y a pas mal d’années, nous avions écrit un scénario qui s’appelait La Cité des ombres, qui n’était pas mal du tout. J’avais réalisé un storyboard de trois ou quatre cents dessins. Cela n’aurait sans doute pas été un très grand succès public mais un film cohérent. Le producteur, Pierre Drouot, nous a dit : « Ça reste une bande dessinée » et nous a poussés à faire autre chose. Mais ce nouveau projet, intitulé La Ride, à mon avis était moins bien, et du reste, il ne s’est pas fait. Nous avons regretté de ne pas avoir pu aller au bout de notre désir. Aujourd’hui, si nous revenions au cinéma, ce serait sûrement avec encore plus d’ambition. J’ai plusieurs projets de collaboration sur des films, notamment un film de science-fiction d’un réalisateur canadien, Martin Villeneuve, mais autant je peux gérer une exposition, une scénographie, autant je ne me sens pas du tout réalisateur. Il y a des choses que je ne me sens pas en capacité de maîtriser, notamment la direction d’acteurs, les mécanismes qui créent l’empathie... L’écriture cinématographique en soi ne m’est pas naturelle, de la même manière que je ne serai jamais un peintre, même si je sais ce que c’est que la peinture. Le naufrage du film de Raoul Servais Taxandria, je l’ai vécu comme un traumatisme. J’ai vu mon ami Jaco Van Dormael investir huit années de travail dans son film Mister Nobody, qui n’a pas trouvé son public. Benoît, de son côté, a réalisé un long métrage [9], et sans doute ne s’est-il pas senti totalement à l’aise dans cet exercice puisqu’il ne l’a pas renouvelé.

Mais si c’est, mettons, Ridley Scott qui vous sollicite… ?

François Schuiten : Il fera un film de Ridley Scott, et il n’aura pas besoin de nous. Par comparaison avec le cinéma, la bande dessinée est un artisanat laborieux, qui demande une exigence quotidienne, une discipline, mais au moins on est seul et on jouit d’une liberté formidable !

(Propos recueillis à Paris le 19 novembre 2014.)

[1] Pour plus de détails sur les « retouches » de Schuiten et Peeters, voir l’article paru sur Actuabd le 8 juin 2009. En ligne. URL : http://www.actuabd.com/Les-repentirs-de-Schuiten-Peeters

[2] Aux éditions ShoPro.

[3] Alaxis Press est à l’initiative de cette nouvelle édition, sous le titre The Obscure Cities. NBM avait procédé à une première édition, arrêtée en 2008, sous un titre différent : The Cities of The Fantastic.

[4] L’expression Mysterium Magnum intervient déjà dans Le Guide des Cités, page 10 : c’est alors le nom de la plus considérable des zones inconnues, aux antipodes d’Armilia. « Aucun visiteur n’était parvenu à s’en approcher à l’époque de notre séjour ».

[5] Cf. Dolorès, scénario François Schuiten et Benoît Peeters, dessin Anne Baltus, Casterman, 1991.

[6] Voir l’article de Vincent Baudoux sur urbicande.be dans Neuvième Art, No.5, janvier 2000, pp. 148-149.

[7] Ce texte, « Que sont les Cités obscures ? », peut être lu en ligne sur le site www.la-galerie.ch ou sur le site www.altaplana.be. Il a également été repris dans le catalogue Le Temps des Cités.

[8] Cf. Tristan Garcia : « …la sensualité s’incarne pour eux dans la représentation du corps féminin dénudé et parfaitement blanc. (…) le motif des cuisses blanches, de la gorge, de la poitrine, du ventre purs de tout trait est remarquable de permanence dans le dessin de François Schuiten… »

[9] Le Dernier Plan, 2000.