derrière les grilles

[Octobre 2013]

La référence à l’art est une constante dans les albums de Marc-Antoine Mathieu. Même Dieu en personne inclut des réflexions sur les best-sellers et le monde de l’édition. À la première lecture, Mémoire morte semble être le seul de ses ouvrages à ne pas contenir de discours affiché sur la création artistique. De la part d’un dessinateur aussi versé dans la réflexivité et la mise en abyme, on peut s’en étonner.

« Cela » d’autant plus que Mémoire morte était prévu à l’origine comme un volume dans la série des Julius Corentin Acquefacques, et qu’il reste des traces de ce projet dans l’album paru en 2000. La même logique bureaucratique préside aux assemblées de la Cité et les mêmes embouteillages piétonniers encombrent les rues. Un des fonctionnaires évoque « une de [s]es connaissances, J. Akfak, qui est à l’arpentage pour les services du bâtiment » [1]. Le personnage principal, Firmin Houffe, ressemble d’ailleurs à un Julius déguisé, pourvu d’un visage rond et de lunettes opaques. Enfin, le nom Houffe peut se lire à l’envers, comme Acquefacques, et fait encore référence à Igor Ouffe, personnage secondaire de L’Origine. Les deux espaces dramatiques semblent donc se situer dans des univers sinon similaires, du moins parallèles. Un hors-série de Julius Corentin Acquefacques peut-il donc ne pas comporter un discours implicite sur la bande dessinée ?

En évoluant de l’épisode d’une série vers le volume unique, Mémoire morte est devenu le produit d’un métissage, résistant à une analyse univoque. Ainsi, l’album semble par moments chercher à avertir le lecteur : « Apprenez d’abord à lire le présent, et votre mémoire vous servira à quelque chose. » [2] Et pourtant Mathieu ne tire aucune conclusion claire de sa fable. « C’est la principale difficulté que j’ai rencontré sur ce livre : laisser les messages au vestiaire. » [3]

Science et fiction

Le récit se déroule dans une Cité dystopique, dirigée par une administration tatillonne et peuplée d’individus anonymes. La première rupture avec la monotonie, ce sont des murs de briques qui apparaissent au petit matin au beau milieu des rues. Attribués à des factions rivales, protégés par une réglementation inepte, les murs se multiplient au fil des jours et envahissent rapidement le paysage urbain. À ce bouleversement initial s’ajoute la circulation d’une épidémie d’amnésie, à cause de laquelle les habitants de la Cité bafouillent, ne trouvent plus leurs mots et ne parviennent finalement plus à parler. Un insignifiant fonctionnaire du cadastre, Houffe, se rend en dernier recours auprès de Rom, l’ordinateur central qui gère les tâches quotidiennes de toute la population. Rom revendique alors la responsabilité de l’épidémie d’amnésie : les hommes, en lui déléguant toute la mémoire vive, ont perdu la capacité de s’exprimer. Par contre, il attribue la naissance des murs à la résistance de la société humaine. « Ces murs, ce sont vos murs. C’est peut-être la seule chose qui vous reste maintenant... [4] » Dans un élan d’énergie, Houffe éteint l’unité centrale de Rom, donnant naissance à un nouveau rapprochement entre les hommes.

Le thème de la domination de l’humanité par les machines est un classique de la science-fiction. 2001 l’odyssée de l’espace, Terminator, Matrix en ont traité à leur manière. La spécificité de Mathieu vient de l’approche neurologique : il ne se contente pas de mettre en scène une dictature mécanique, mais dénonce une dépendance plus subtile vis-à-vis de l’ordinateur omnipotent. « C’est lucide : ni dramatique ni positif [5]. » La décennie passée ne lui a pas donné tort sur ce point. Dans un article retentissant de 2008, « Is Google Making Us Stupid ? », Nicholas Carr écrivait : « Il semble que le Net érode ma capacité de concentration et de réflexion. Mon esprit attend désormais les informations de la façon dont le Net les distribue : comme un flux de particules s’écoulant rapidement. Auparavant, j’étais un plongeur dans une mer de mots. Désormais, je fends la surface comme un pilote de jet-ski. [6] » Les nouvelles technologies apparaissent alternativement comme un eldorado ou une apocalypse cognitive, mais sont reconnues unanimement comme une mutation de premier plan. Comme le résume Michel Serres, avec des images qui rappellent celles de Mémoire morte, « entre nos mains, la boîte-ordinateur contient et fait fonctionner, en effet, ce que nous appelions jadis nos "facultés" : une mémoire, plus puissante mille fois que la nôtre ; une imagination garnie d’icônes par millions ; une raison aussi, puisque autant de logiciels peuvent résoudre cent problèmes que nous n’eussions pas résolus seuls. Notre tête est jetée devant nous, en cette boîte cognitive objectivée. [7] »

Mémoire morte présente surtout l’originalité de donner à la science-fiction la forme de l’onirisme. Le futur est mis en scène sans l’illusion d’une technologie vraisemblable qui constitue habituellement son paradigme. La scène ne cache pas son existence de convention ; au contraire, le statut de fiction est rappelé à plusieurs reprises. Les titres respectifs du prologue et de l’épilogue nous en donnent un indice : Mémoire morte, ouverte par « les ruines géométriques » et fermée par « les fondations circulaires », s’annonce symboliquement contenue dans un remarquable texte de Borges, Les Ruines circulaires. Dans cette nouvelle de Fictions, le personnage principal s’invente un enfant imaginaire avant de découvrir qu’il est lui-même le produit d’un rêve. De la même façon, dans Mémoire morte, Houffe réalise des rêves enchâssés, qui réutilisent certaines composantes des vignettes précédentes.

Ainsi, à la page 43 et à la page 44, il se réveille dans des positions comparables. Entre-temps, le narrateur précise qu’il a constaté la disparition des mots à la Très Très Grande Bibliothèque. Pourtant l’existence d’une deuxième case de réveil amène à s’interroger : était-ce bien la réalité ? Le fantastique de la scène incite à croire à un nouveau songe, mais les récitatifs semblent impliquer une continuité dans la narration. L’absence de différence de traitement entre la réalité et les rêves, ceux de Houffe et de Rom, ramène l’ensemble du livre à un entre-deux entre matérialité et fiction.

Derrière les barreaux

En complément de ce débat sur la nature de l’imaginaire, la réflexivité refait également surface par l’originalité du traitement graphique. Mathieu fait reposer sa fable sur l’opposition entre deux figures, le carré et le cercle. « Derrière le carré et le cercle, on peut voir l’opposition de la raison et du sentiment, de l’intellect par rapport à l’émotion, et bien sûr aussi le masculin et le féminin [8]. » Le carré, c’est le temps de la Cité contrôlée par Rom. Les hommes y ont abandonné leur autonomie de communication au profit d’une entité supérieure ; en conséquence, ils ont perdu leur unité. Comme le dit l’ordinateur, « la totale interconnexion de vos boîtes noires vous a rendus dépendants de moi comme les cellules sont dépendantes de leur organisme. [9] » C’est la machine qui s’est approprié la création et l’imaginaire. À l’inverse, le cercle, le temps du prologue et de l’épilogue proposera un avenir positif : aux « ruines géométriques » répondront des « fondations circulaires ». Les hommes y construiront des tours rondes, non pas une seule, mais plusieurs. En renonçant à l’universalité, ils retrouveront un esprit commun. C’est la leçon de la tour de Babel : ne pas se prendre pour Dieu, et travailler à hauteur d’homme, si on ne veut pas être dépossédé par sa construction. Borges proposait déjà l’idée d’une bibliothèque de Babel, la folle théorie d’un savoir total à portée de mains.

À l’époque des murs et de Rom, le savoir est à angles droits. Les « ruines géométriques » annoncent les règles de cette Cité régie par les parallèles et les perpendiculaires. Comparer les toits du Vingtième Siècle, visualisés page 26, et ceux de la Cité page 57, donne à voir un aplatissement général vers les parallèles et les perpendiculaires. Le rectangle est la forme reine. On le retrouve dans la forme naturelle de la case, renforcée encore par une omniprésence du cadre.

Dès l’introduction, la Cité supporte une infinité de rectangles. Mémoire morte s’ouvre en effet sur deux longs zooms, dans la continuité l’un de l’autre, mais très différents par leur forme. Le premier, dont l’action se situe à l’époque des cercles, s’appuie sur de grandes vignettes verticales qui font la part belle aux constructions rondes. Le second nous entraîne au sein de la Cité, devant un alignement de fenêtres emplissant à l’excès des vignettes deux fois plus réduites. L’ordre des cases entraîne le lecteur dans l’alignement d’une fenêtre et de deux portes, au fond d’un couloir où on aperçoit Houffe dans une petite pièce. Encadré par trois chambranles et de multiples vitres identiques, celui-ci semble parfaitement prisonnier.

Dans les planches suivantes, quand il n’est pas devant la fenêtre, il se tient dans un chambranle comme devant un tableau (page 31), cadré sur un écran de télévision (page 33), voire des dizaines (page 39), enfermé entre deux nouveaux murs (page 37), éclairé par les vitres (page 44), dans un couloir étroit (page 54). Seul Le Dessin, album ouvertement consacré à l’art, approche d’une telle profusion de cadres. La régularité du découpage, utilisant fréquemment le gaufrier et l’itération iconique, perpétue encore les motifs rectangulaires de l’architecture rectiligne. Les vignettes noires sont nombreuses, y compris sous la forme des récitatifs, placés en-dehors des cases comme des cadres supplémentaires. L’espace est non seulement proportionné et ordonné, mais généralement statique.

C’est la logique du régime totalitaire. Administrée par un ministère borné et tatillon, la Cité étouffe l’individu : manque d’espace, foule compacte dans les rues, décor oppressant et normalisation des costumes. Julius aussi est « prisonnier des rêves », mais au moins ses récits relèvent d’une esthétique de la quête, où le héros voyage sans cesse : en train, en vélo sur un fil, dans le désert ou l’infra-monde... Houffe au contraire ne connaît que l’inertie pendant la plus grande part de l’album. Dès les premières planches, il est assis, immobile, muet. Au mieux il construit un château de cartes, qui s’effondre au premier rappel à l’ordre. Quant au décor, il est unique, puisque la Cité est infinie et qu’elle ne tolère pas d’autre réalité. Paradoxalement, Julius, alors qu’il se débat contre un destin qui semble maîtriser tous ses faits et gestes, côtoie des personnages autonomes (ses amis les frères Dalenvert, son voisin de palier Hilarion Ozéclat, des sous-locataires éphémères...) qui présupposent un univers préexistant en dehors du récit. Mémoire morte, au contraire, présente peu de personnages secondaires, n’implique pas de réalité au-delà de la surface de la narration. Nous ne connaissons pas à Houffe de relation sociale, ni de chambre.

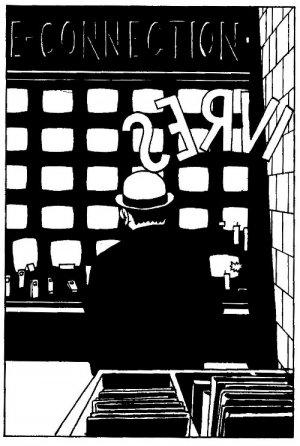

Bien sûr, la prison est aussi mentale. Le système de communication est corrompu, comme en témoignent les mots oubliés et les pages vidées de leur contenu. On note que sur le journal, le sigle de la monnaie ressemble à une croix et son ombre. Quelques pages plus loin, sur les portes du Ministère de la Communication, les noms des services ont laissé la place à de simples numéros. D’ailleurs, les têtes de chapitre sont associées au nombre de mots remémorés par le héros. L’échange est néantisé, réduit à sa seule superficialité. L’apparence de communication a pris la place de la communication proprement dite : les gens discutent par écrans interposés, y compris quand ils n’auraient qu’à tourner la tête pour voir leur interlocuteur. L’échange virtuel, même inutile, se justifie toujours par un lâche soulagement : « Magie de la technique ». Dans une scène à nouveau symbolique, le mot « livres » est coupé par un mur ; Houffe, incapable de se concentrer sur les étals de la librairie, se retourne vers un magasin de e-connexion, en même temps qu’il prend conscience du danger technologique. L’homme ne peut se voir s’il a trop de reflets ; mieux vaut un miroir à mille écrans.

Dans ce contexte, la multiplication des cadres souligne formellement le destin des personnages. Les façades en enfilade affichent des portes et des fenêtres à perte de vue. Celle de la Grande Administration Cadastrale (page 16) se compose d’un alignement rectiligne de fenêtres, sans pour autant que les étages correspondent à l’intérieur. C’est que la verrière n’existe pas dans cet univers conformiste. Les fenêtres sont essentielles, préalablement à toute justification. La rueuse elle-même, cette machine appelée à « décongestionner » les quartiers en démolissant les immeubles, semble pourvue des vitres qu’elle a dû enlever aux bâtiments qu’elle a traversés.

Le règne de la case

Ces rectangles évoquent une vignette reproduite à l’infini, à tel point que la porte a tout de l’espace intericonique.

Ramenée à ses cadres, la ville n’est finalement rien d’autre qu’une bande dessinée, comme elle le semble sur les plans qu’en dresse Houffe : les rues toutes égales, sans point de repère ni manquement à la géométrie, ressemblent à un multicadre. Emportée dans un grand jeu d’équivalences, la forme du discours met constamment en résonance la société humaine (dans son habitat, dans ses interactions), le langage (dans sa forme livresque et dans la bande dessinée) et les conquêtes technologiques. Loin de la morale apparente de la fable, l’esthétique générale du récit aplanit les éléments figuratifs pour faire de Mémoire morte une bande dessinée autonome, dénuée d’une vocation représentative. Houffe ouvre une porte, et trouve un mur (page 45). Quelques vignettes plus tôt, les fenêtres se reflétaient dans ses lunettes sous la forme de Rom. Entre deux cases parallèles, un livre remplace les plans (page 43 et 44), et les phylactères virtuels laissent leur place à des étagères de bibliothèque (page 42 et 43) : les mots et les images semblent communiquer. De la même façon, l’existence d’un « Monument aux mots » les assimile à des humains [10]. Enfin, les géomètres du cadastre qui se déplacent le long des interminables escaliers de la Grande Administration Cadastrale donnent autant l’impression de cartographier les fenêtres que la Cité elle-même.

Observons plus attentivement les planches 43 et 45 : les vignettes s’y répondent par des effets de symétrie et d’itération. Mais, d’une image à l’autre, la fenêtre grandit devant Houffe, comme pour montrer la soumission grandissante de celui-ci à la forme. Surtout, simple silhouette marchant dans une rue bouchée à la page 43, il s’immobilise derrière la vitre à la page 45. Sa place est occupée par un passant identique sur le point de s’enfuir. L’inertie et la perte de son identité vont de pair, sous le signe général d’une domination de la structure.

Dans l’histoire de l’art, le thème de la fenêtre implique un discours sur la création depuis le XVe siècle. Léon Battista Alberti a parlé du tableau comme d’une « fenêtre ouverte sur le monde », et la métaphore a fait florès pour décrire une expérience tendant à représenter la réalité. Puis l’art moderne, avec Matisse, Duchamp ou Rothko, a fait du tableau une image de la peinture dégagée du réel, en toute autonomie. Mathieu se place dans cette histoire contemporaine, qui substitue la réflexivité à la reproduction du monde extérieur. Quand elles sont visibles, les fenêtres de Mémoire morte sont le plus souvent fermées ; divisées par un battement vertical et deux traverses horizontaux, elles se décomposent en huit espaces identiques, comme un gaufrier banal. L’invasion des fenêtres pourrait donc bien signifier une occupation générale de la bande dessinée par elle-même.

Cet encadrement général est porté par un paradoxe. En effet, les murs contribuent à la sensation d’enfermement ; pourtant, ils ne sont pas issus de Rom, mais lui résistent. « Les murs... mm... oui, voilà quelque chose qui m’a soucié... » Face à l’omniprésence de la machine, les murs poussent comme des champignons, comme un engendrement naturel qui relie l’urbanisme à la biologie. Si on doit considérer que les murs font partie de l’emprisonnement infini, alors l’invasion de la bande dessinée est une réaction, plus qu’une conséquence, à la conquête du monde numérique. Ce cadre renforcé ressemble à un enfermement volontaire.

La bande dessinée comme refuge : Mémoire morte donne un écho particulier à la thèse du psychanalyste Serge Tisseron. « Dans la bande dessinée, non seulement l’information se trouve sémantiquement limitée mais encore matériellement cadrée. Et l’identité du lecteur s’y trouve à tout moment soutenue par une structure exceptionnelle : l’unité narrative minimale – la case – et l’unité maximale – l’épisode correspondant à un album – s’y trouvent toutes deux prises dans une double grille : celle d’un espace, la page ; et celle d’une durée, le temps de l’aventure. (...) Que le psychisme soit soutenu, cadré et encadré, tel serait alors l’essentiel [11]. » Au futur menaçant représenté par les nouvelles technologies, Mathieu nous opposerait donc la force de la bande dessinée, code nostalgique rassurant offrant une résistance naturelle à l’amnésie.

Contre la bande dessinée

Mais ici, contrairement à ce que dit Tisseron, l’enfermement est franchement négatif, même s’il est volontaire. Les murs ont beau résister à Rom, ils n’en sont pas moins critiquables. « Ces murs sont en vous tous et vous n’avez pas su les détruire à temps » (p. 54). Pendant l’essentiel du livre, les deux problèmes de la Cité, les murs et l’amnésie, sont traités comme les deux faces d’une même pièce : « La situation est g... grave. Les murs p... prolifèrent et les qu... questions sont sans r... r... réponse... » (p. 53) Selon cette logique, l’ancrage dans une bande dessinée rigide et traditionaliste est donc à associer à l’idée de danger. « Vous vous êtes contentés des multiples images que je vous livrais : une nourriture si facile... » (id.)

Pour compliquer encore cette image, il faut se rapporter à La Mutation, un volume cousin dans lequel, déjà, un bureaucrate de Cité oublie toute son existence. « Il vivait maintenant sans mémoire, donc sans passé ni futur : ceux-ci s’étaient fondus en un présent unique, qu’Albert vivait si péniblement que chaque instant était devenu éternel [12]. » Albert finira à la fois mort et immortel, abandonnant son corps de mutant comme une impression en deux dimensions. C’est encore une image de la bande dessinée, régie par un éternel présent déconnecté et cultivant cette fois l’amnésie comme un douloureux bonheur.

La métaphore de la prison, pour traiter des fondamentaux du médium, n’est certainement pas isolée. De nombreux auteurs, notamment anglo-saxons, ont exploité les mêmes motifs que Marc-Antoine Mathieu pour traduire dans leur œuvre le repli sur soi et l’enfermement. On les retrouve dans La Cage de Martin Vaughn-James, dans les travaux d’Art Spiegelman, dans l’adaptation de Cité de verre par David Mazzuchelli, et surtout dans Cages de Dave McKean, traduit deux ans plus tôt aux éditions Delcourt. McKean y utilise la même double image de la fenêtre et de l’immeuble pour signifier la planche, et s’interroge comme Marc-Antoine Mathieu sur le statut de la création. Dans ce roman-fleuve qu’est Cages, les créateurs ont peur de ce qui peut naître de leurs doigts. Et dans la fenêtre qui « ne dit jamais grand chose », « le dedans regarde au dehors regarde dedans regarde... » La principale image de Cages tient dans le titre. À la case et au cadre, McKean associe la cage et l’enfermement. « Nous sommes tous des oiseaux enfermés dans une jolie cage. Parfois, on s’envole dans une autre cage un peu plus grande, mais on n’a jamais le courage d’abandonner complètement la captivité [13]. »

Mathieu se place dans la continuité de ces grands dessinateurs, donnant naissance à un des rares exemples français de cette bande dessinée centripète [14], mettant en avant et déployant une forme sclérosante du médium. Certes, il renouvelle l’approche anglo-saxonne en la plaçant dans une perspective collective, révélant l’horizon bouché de l’ensemble de la société. Mais il met malgré tout en place une critique de la bande dessinée, prison en puissance. « Il y a une notion d’enfermement dans la pratique de la bande dessinée, on est toujours occupé à tracer des cadres [15]. »

La case est cage, la planche est quadrillage. Mémoire morte marque la prolifération des grilles, des façades d’immeubles, des vignettes récurrentes, où la quête d’une autre réalité a été abandonnée, et où une logique mathématique a pris la place d’une raison naturelle. C’est sous l’emblème de la grille que Rosalind Krauss définissait l’ambition moderniste en 1978. « Apparue dans la peinture cubiste d’avant-guerre pour devenir toujours plus rigoureuse et manifeste, la grille annonce, entre autres choses, la volonté de silence de l’art moderne, son hostilité envers la littérature, le récit et le discours [16]. » En révélant l’architecture totalitaire de la bande dessinée, Mathieu refuse de choisir entre le virtuel et le réel. « Spatialement, la grille affirme l’autonomie de l’art : bidimensionnelle, géométrique, ordonnée, elle est antinaturelle, antimimétique et s’oppose au réel. C’est à quoi l’art ressemble lorsqu’il tourne le dos à la nature [17]. » De même, Mémoire morte reconnaît bien ne pouvoir être qu’une fiction ; et pourtant elle existe, bien matérielle. La Cité elle-même est toute d’artifice, renvoyant tout à la fois à la main de l’homme et à son incapacité à y vivre. Rosalind Krauss dévoile la dualité de la grille, qui participe de l’interprétation cartésienne du réel comme de l’âme la plus profonde. Dans la vitre de la page 45, Houffe voit simultanément ses idées, la Cité et son propre reflet.

Krauss « ne pense pas exagérer en disant que derrière chaque grille du XXe siècle se trouve, comme un traumatisme qu’il faut refouler, une fenêtre symboliste qui se fait passer pour un traité d’optique. (…) À cause de sa structure (et de son histoire) bivalente, la grille est totalement et même allègrement schizophrénique [18]. » Dans le cas de Mémoire morte, la schizophrénie semble intrinsèque à la bande dessinée, déchirée par la coexistence de deux mouvements : l’élan créateur et le repli sur soi.

Un tel discours sous-tendait déjà Les Pavés Saint-Éloi, une histoire en quatre pages adaptée en 1986 d’une nouvelle de son frère Jean-Luc [19] Saint Éloi est le patron des ouvriers qui se servent d’un marteau, des graveurs, des orfèvres. Comparé à Saint Luc, patron des dessinateurs et des médecins, Éloi protège des artisans moins nobles et mieux armés. Les quatre planches du récit frappent d’abord par leur structure, divisée en deux compartiments de trois vignettes chacun, et d’un étroit rectangle central. Ce rectangle, empli de pavés dessinés dans des plans de plus en plus rapprochés, c’est « le passage », le lieu d’un crime passé. Derrière leurs fenêtres respectives, l’assassin et l’amant de la victime attendent depuis six ans, sans se douter de la présence de l’autre. Le premier attend le pardon et le second la vengeance. Tous deux restent cloîtrés dans l’impasse. Ces quatre planches débordent de vitres, de barreaux, de reflets, de symétries brisées et de quadrillages ; mais la désignation métaphorique de la bande dessinée est encore éclaircie par la présence d’un autre personnage, un vieil infirme qui a tout vu mais qui ne dit rien, seul à connaître la vérité, comme un lecteur idéal observant les fenêtres. De l’autre côté de la rue, les protagonistes échouent à faire avancer l’action. Morts, prisonniers de leur mémoire ou paralysés, les quatre personnages du récit témoignent eux aussi d’un enfermement à l’intérieur des vignettes. « Ce sont les pavés qui détiennent la vérité, mais personne n’a jamais fait parler les pavés. » Toute la dialectique est déjà là.

En dépit de cette noirceur, l’existence du lecteur idéal des Pavés introduit l’espérance d’une compréhension. La recherche d’un tel lecteur dans Mémoire morte oblige à poser la question du statut de Rom. Narrateur omniscient, celui-ci joue d’abord le rôle du démiurge, du responsable secret, de l’artiste tout-puissant et manipulateur après lequel Julius court dans ses aventures, et qu’on cherche à nouveau dans L’Ascension, Dieu en personne ou Le Dessin. « Vous avez tous tout oublié... et il ne reste plus que moi pour me souvenir vraiment de votre histoire [20]. » L’être conscient métaphysique est ici une entité artificielle. Il y a donc inversion : le Créateur devient simple création, une réalisation humaine dont il faudra bien se séparer.

Il faudra attendre l’ère des « fondations circulaires » pour que des fonctions nouvelles puissent émerger, replaçant Rom en créateur originel et l’ensemble de la communauté humaine en lecteurs idéaux. En effet, alors que le récit se conclut, le discours enregistré de Rom résonne dans la nouvelle Cité : « Mon récit sera ou ne sera pas... Car si vous m’écoutez, si vous me comprenez, c’est que vous avez réappris les mots... Dans le cas contraire, alors mon récit reste lettre morte... C’est la nuit [21]. » Or, les hommes se sont réunis autour de la boîte noire. Si les derniers mots de Rom sont pessimistes, la conclusion, elle, est porteuse d’espoir.

En fin de compte, Mémoire morte propose un message d’espoir après la sclérose du présent autant qu’un refuge cadré aux inquiétudes sur l’avenir. La bande dessinée centripète est-elle une critique du présent ou du futur ? Les observateurs de l’administration ne parviennent à voir que le passé dans leur télescope, et Rom se moque de l’avenir. Si les hommes sont condamnés à ne faire tout au plus que des hypothèses sur le présent, c’est bien sur l’époque contemporaine et ses formes que pèse le poids de la suspicion. La bande dessinée, par nature, est un langage qui ne se conjugue qu’au présent.

On l’a vu, l’espoir d’un renouveau passe par le cycle ; mais le cercle est vicieux et l’apocalypse, comme la renaissance, est condamnée à se répéter. Houffe et ses camarades construiront à nouveau des tours de Babel : les colimaçons des fondations circulaires ressemblent, visuellement cette fois, aux gravures de Bruegel. Même si elles sont plusieurs, et immobiles, elles promettent de réitérer le fol désir d’unité globale. Derrière l’opposition apparente, la « géométrie » des ruines comprend le cercle autant que le rectangle.

Dans sa participation au collectif Comix 2000, la même année que Mémoire morte, Mathieu dessinait de la même façon le passage du XXe au XXIe siècle. Un homme âgé courait pour échapper à un monstre, lequel, devant un ravin, le prenait délicatement par le col et le déposait de l’autre côté. L’homme, redevenu enfant, regardait l’horizon. La fin d’une civilisation est toujours porteuse d’espérance.

On ne s’étonne donc pas que Mathieu soit désormais un des auteurs les plus actifs à explorer la bande dessinée de demain. 3’’ a prouvé sa capacité à inventer des formes nouvelles, là aussi cycliques, mais rompant avec le cadre, les bulles et l’espace clos de l’album. Si Mémoire morte est un hommage à la bande dessinée du XXe siècle, 3’’ est peut-être son premier pendant pour celle du XXIe.

Clément Lemoine

[1] Mémoire morte, Delcourt, 2000, p. 9.

[2] Idem, p. 55.

[3] « Mémoire vive », entretien dans Delcourt Planète No.11, janvier-mars 2000.

[4] Mémoire morte, p. 54.

[5] Mémoire vive, op. cit.

[6] Cf. The Atlantic, www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868

[7] Petite Poucette, Le Pommier, 2012, p. 28.

[8] Extrait de l’entretien repris dans ce dossier.

[9] Mémoire morte, p. 54.

[10] On le trouve déjà dans Le Cœur des ombres, autre fable urbaine où c’est au pied du mur que le passant trouve la délivrance. L’Association, 1998.

[11] Psychanalyse de la bande dessinée, Champs-Flammarion, 2000. Il est intéressant de souligner que Tisseron évoque justement comme très représentatif des fantasmes à l’œuvre dans la bande dessinée « un ordinateur auquel un savant fou a confié sa propre mégalomanie dévorante ». Les trois grandes thématiques qu’il cherche dans ce qu’il appelle « le genre » se conjuguent dans cet exemple : métamorphoses, omniprésence de l’oralité et toute-puissance.

[12] La Mutation, L’Association, 1995, p. 20.

[13] Dave McKean, Cages, Delcourt, 1998, p. 94.

[14] On pense aussi à La Tour, de François Schuiten et Benoît Peeters.

[15] Marc-Antoine Mathieu, extrait de l’entretien repris dans ce dossier.

[16] Rosalind Krauss, Grilles, Fenêtres de la renaissance à nos jours, Skipa, 2013, p. 243-249.

[17] Idem.

[18] Ibid.

[19] Parue dans le fanzine Morsures, No.3 (hiver 1986-1987), et reprise en album dans L’Ascension et autres récits, Delcourt, 2005.

[20] Mémoire morte, p. 5.

[21] Mémoire morte, p. 63.