ce que le visage montre, ce que le visage cache

[2014]

Nous publions ici, avec l’accord de l’autrice, un extrait de la thèse en langue et littérature françaises que Catherine Mao a soutenu en juin 2014 à l’Université Paris-Sorbonne sous le titre La Bande dessinée autobiographique francophone (1982-2013) : Transgression, hybridation, lyrisme, plus précisément la fin du chapitre 1de la deuxième partie (pages 197 à 204), qui interroge la façon dont le visage dessiné du sujet autobiographique fait sens et fait masque.

La bande dessinée peine à se débarrasser du soupçon de pureté fictionnelle qui pèse sur elle. Le critique espagnol Antonio Altarriba évoque le principe de monstration caractéristique du neuvième art :

la bande dessinée témoigne ou représente, elle ne livre jamais le réel sans médiation plus ou moins ostensible. […] Qu’on le veuille ou pas, la BD se construit en surface et se prête difficilement à reconstruire les profondeurs qui forment une personnalité. Autant l’exposition de situations ou d’événements lui convient, autant la réflexion personnelle lui échappe [1].

En raison de ce principe de monstration, Altarriba en déduit une certaine incompatibilité entre la bande dessinée et le récit de soi. Le neuvième art se présenterait trop ostensiblement comme le produit d’un travail artificiel, au sens où l’entend Claude Simon, c’est-à-dire un art qui est « invention par excellence, factice aussi (du latin facere, ‘faire’) et donc fabriqué » et « imitation (ce qui postule évidemment le faux [2]) ». Par la mise en évidence de sa facticité, de son artificialité, la bande dessinée manifesterait donc une propension à raconter des faits imaginaires plutôt que des faits réels. Altarriba tenait ces propos en 1987. Depuis lors, et notamment grâce à l’avancée des réflexions sur l’autobiographie et sur l’autofiction, c’est un fait acquis que la frontière entre le réel et l’imagination est poreuse et que cette perméabilité même fournit au sein de certaines œuvres un outil majeur de l’expression de soi. Il convient donc de revenir sur ce pouvoir de monstration détenu par la bande dessinée, qui pourrait rendre possible l’expression des fantasmes comme des aveux, des pulsions comme des états d’âme : si la bande dessinée est une scène, ne peut-elle pas devenir mise en scène de soi ?

Une vaste entreprise de figuration : apparition et épuration

La bande dessinée accélère le processus proprement psychanalytique de distanciation de l’image que l’on a de soi. C’est bien ce que Larcenet mettait en évidence dans la séquence commentée plus haut : la figure de l’artiste correspond à celle d’un « personnage de bédé », un alter ego renvoyant à un aspect simplifié mais aussi probablement dévalorisé de l’auteur. En s’effaçant derrière ce masque, il met à jour l’un des thèmes les plus fondamentaux et les plus poignants de son œuvre : la peur, qui est aussi la tentation de l’effacement social. Songeons au travail de mémoire que Marco entreprend dans Le Combat ordinaire, dans l’espoir d’arracher de l’oubli ces « petites gens », ces « gens de rien » qui lui ont ouvert la voie ; rappelons la manière dont Larcenet décrit dans L’Artiste de la famille l’expérience de la drogue dure qui gomme les particularités physiques de la jeune fille que le narrateur connaissait ; citons encore son dessin et sa manière de noyer les coups de crayon dans une débauche graphique clairement cathartique. Craignant autant le succès, qui l’écarte du monde d’où il vient, que l’indifférence, Larcenet est taraudé par un besoin de légitimité et de reconnaissance par ses pairs et les artistes qu’il admire. Alors qu’il craint que les autres ne l’écrasent de leur dédain, il en vient à se ramasser sur lui même quand il se représente, petit, presque carré et un peu bouffon (Fig. 34). Ainsi, par ce processus de « bonhommification », Larcenet se met à distance de lui même, il se dédouble et se protège autant qu’il ouvre, l’espace d’un instant, un gouffre d’angoisse qu’il referme aussitôt.

Ce mécanisme de distanciation et finalement de dépossession de soi, Capron le décrit très bien dans Quoi.

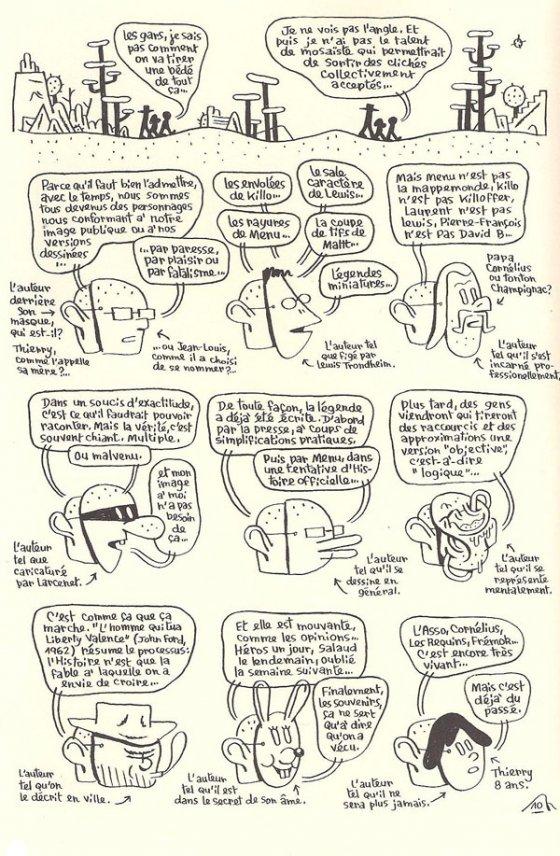

Parce qu’il faut bien l’admettre, avec le temps, nous sommes devenus des personnages nous conformant à notre image publique ou à nos versions dessinées… par paresse, par plaisir ou par fatalisme… L’auteur derrière son masque, qui est-il ? Thierry comme l’appelle sa mère ? Ou Jean Louis, comme il a choisi de se nommer [3] ?

Dans cette planche, Capron montre qu’il porte divers masques :

L’auteur tel que figé par Lewis Trondheim.

L’auteur tel qu’il s’est incarné professionnellement.

L’auteur tel que caricaturé par Larcenet.

L’auteur tel qu’il se dessine en général.

L’auteur tel qu’il se représente mentalement.

L’auteur tel qu’on le décrit en ville.

L’auteur tel qu’il est dans le secret de son âme.

L’auteur tel qu’il ne sera plus jamais. Thierry 8 ans [4].

Quoi !, L’Association, 2011, p. 86

Par le biais de ces neuf masques, Capron évoque l’immanquable processus d’objectivation, qui se met en place dans la bande dessinée mais aussi à travers l’histoire officielle. Fort judicieusement, l’auteur se propose de mettre en parallèle le « devenir personnage » de soi et le « devenir-fable » de ses souvenirs. La fausse évidence selon laquelle la petite histoire voisine avec la Grande dans la littérature intime, que la dimension individuelle ne se départit jamais d’une dimension collective, prend en bande dessinée une couleur particulière. Le masque se présente dans ce cadre comme un véritable médiateur ménageant un passage allant du collectif vers l’individuel. Art Spiegelman, le père de la bande dessinée autobiographique, l’explique très bien dans MetaMaus, ouvrage réflexif dans lequel il revient sur Maus vingt-cinq ans plus tard et notamment sur la représentation des Juifs – y compris la sienne – en souris : le masque de souris lui fournit autant le moyen d’entrer dans son histoire familiale, que celui d’y inviter le lecteur.

C’est vraiment implicite dans la première case du premier chapitre du premier volume. J’étais obligé de me mettre une tête de souris pour entrer dans l’histoire de mon père [5].

L’autoreprésentation conduit naturellement l’auteur à revendiquer son appartenance à un groupe et le lecteur à opérer un certain nombre de projections. Spiegelman sous entend parfaitement qu’elle correspond davantage à un désir de représentation collective et ethnique qu’à un désir d’autoportrait. Le processus de l’autoreprésentation a partie liée avec tout un travail de reconstruction : il convient de se fabriquer un visage que d’autres vont reconnaître. Par le truchement de ce personnage, c’est la puissance de l’imaginaire commun et médiatique, la force du fantasme culturel que l’on invoque. Viennent se glisser derrière ce masque de souris à la fois un certain désir d’anonymat, la tentation de la déshumanisation, mais aussi tout un héritage propre à la bande dessinée animalière : Art Spiegelman revendique les influences de Carl Barks, de Béatrix Potter, son admiration pour Calvo… Pour reprendre cette antinomie chère à Töpffer mais pour en tirer des conclusions différentes, il est ici question de reconnaissance et non pas d’identité : l’exercice n’est-il pas de se conformer aux autres personnages, de faire partie d’une même famille graphique, tout en se différenciant suffisamment pour pouvoir être identifié ? En ce sens, ce masque de souris est autant un élément qui cache Spiegelman, qui le soustrait aux yeux du monde, qu’un signe distinctif qu’il cherche à atteindre : le masque est à la fois cache et objet à atteindre.

Car Spiegelman n’avait pas prévu que son alter ego de papier, qu’il nomme de manière évocatrice le « Spiegelmonstre [6] », enfle au point de mettre en péril son équilibre psychologique : l’artiste a en effet sombré dans une longue dépression après la publication du premier tome de Maus. La confrontation entre l’individuel et le collectif se mue en expérience traumatique de distanciation de soi à soi, que l’auteur éprouve avec d’autant plus de violence qu’il se confronte, lors de la publication du premier tome, au succès. Or qu’est-ce que le succès sinon une expérience de dépossession, une reconnaissance extérieure menant à la mise en commun d’une œuvre personnelle ? Il n’est pas anodin qu’à ce moment de consécration autant que de crise, Spiegelman ne se représente plus en souris mais en humain arborant un masque de souris.

Dans cette fameuse planche « Le temps s’envole », Spiegelman revendique le port du masque de manière à mettre en évidence cet effet de filtre et du même coup la fabrique de l’œuvre : comme il le confie lui-même à plusieurs reprises, il lui tient particulièrement à cœur de se représenter tel qu’il est, c’est-à-dire avant tout comme un artiste se débattant avec son œuvre, aux prises avec son travail [7]. Et dans cette planche, Spiegelman évoque la fabrique de l’image dans ce qu’elle a de plus vertigineux. C’est paradoxalement en prenant le masque qu’il se montre fidèle à lui-même. L’artiste met ainsi au point un vocabulaire graphique reposant sur le déguisement et, tout en sous-entendant que se trouvent derrière ces souris des visages d’hommes, il invite le lecteur dans les coulisses de la Grande Histoire.

Certaines questions découlent de ce pouvoir de « mise en commun » de la bande dessinée : l’autobiographie ne devrait-elle pas offrir le moyen de lutter précisément contre toute tentative d’objectivation, de catégorisation ? Comment peut-on se raconter en se représentant avant tout comme prenant place dans un corps social ? Remarquons d’ailleurs que c’est ce que font Christian Binet et Florence Cestac [8], et que le récit de soi s’en trouve considérablement affaibli au profit d’un récit plus communautaire ou plus journalistique. Pourtant, certains auteurs comme Art Spiegelman voient dans cette puissance de contextualisation un moyen de renforcer le propos autobiographique et de conférer à l’œuvre une teneur plus « politique », non pas au sens social du terme, mais au sens de problématique et d’irréductible. Spiegelman fait de son masque de souris une extension inquiétante de son propre corps, jamais noyée dans le corps social, lui permettant de prendre une place toujours problématique parmi les siens.

Catherine Mao

[1] A. Altarriba, « Giménez : moi, l’Espagne et la BD », dans T. Groensteen (dir.), « Autobiographies », Les Cahiers de la bande dessinée, Nos.73 et 74, janvier-février et mars-avril 1987, p.69-96

[2] Claude Simon rappelle ici l’étymologie de « poésie », qui signifie l’art de faire : le mot « poiêsis » désignait en grec antique tout type de création, manuelle ou intellectuelle. C. Simon, Discours de Stockholm, Paris, Les Éditions de Minuit, 1986, p. 12.

[3] J. L. Capron, « Au pays de L’Association » dans David B., L. Trondheim (dir.), Quoi !, op. cit., p.86.

[4] Idem.

[5] A. SPIEGELMAN, MetaMaus, Paris, Flammarion, 2012, p. 148.

[6] Ibidem, p. 103.

[7] « […] j’ai compris qu’il fallait que je m’assume pleinement en tant qu’auteur se débattant avec la fabrication d’un livre ». Ibidem, p. 149.

[8] NDLR. L’autrice fait ici référence à l’album de Binet L’Institution, Audie, 1981, et à l’album de Cestac La Véritable Histoire de Futuropolis, Dargaud, 2007, qui font partie du corpus qu’elle étudie.