Chalk talk, lightning sketches et dessin animé : aux origines du dessin spectacle

Inventé à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, le chalk talk, ou conférence à la craie, fait du dessin réalisé en public un véritable art de la scène. De nombreux dessinateurs s’emparent de cette nouvelle forme de spectacle qu’accueillent les tournées de vaudeville act : leurs performances dessinées, au carrefour du music-hall, de la vulgarisation savante et de la prédication modale, exercent une grande influence, que l’on retrouve en particulier dans les premiers pas du dessin animé, et qui constitue probablement le lointain ancêtre de nos modernes concerts dessinés.

Le concert dessiné et ses avant-courriers

Les expériences de concert dessiné qui se sont multipliées au cours de ces dernières années inscrivent la pratique du dessin dans un cadre inhabituel, celui des arts de la scène. Or le passage à la scène bouleverse les conditions qui définissent l’économie visuelle ordinaire des arts dessinés : en effet, dans le dispositif visuel propre aux cultures de l’imprimé, le dessin achevé constitue l’objet visible par excellence et le seul théoriquement offert au regard du spectateur ; symétriquement, l’acte qui a produit ce dessin relève de la coulisse, de l’atelier, ou de la cuisine personnelle de l’artiste. Il se trouve donc soustrait à la visibilité, puisqu’il constitue le moment de la préparation du dessin. Le concert dessiné inverse cette polarisation : c’est désormais la coulisse qui occupe le devant de la scène. Autrement dit, le concert dessiné destitue le dessin achevé de sa centralité dans la structuration du spectacle graphique pour déplacer l’attention visuelle vers l’acte même de dessiner, qui concentre désormais toute la puissance spectaculaire du dessin.

Certes, les réflexions sur la valeur spectaculaire de l’image montrée en public remontent au moins à l’âge classique : de la lanterne magique d’Athanasius Kircher aux premières formes de la cinématographie-attraction (Gaudreault, 2008) en passant par les fantasmagories de Robertson ou les dioramas de Daguerre, l’image a constamment été associée aux arts de la scène, qu’il s’agisse d’insister sur sa valeur de divertissement fantastique, de travailler à l’édification morale ou religieuse de l’auditoire, ou de chercher à « donner le plus grand essor possible aux découvertes de la science et de l’industrie » (Moigno, 1872, p. IV). Instruire, plaire, émouvoir : les trois fonctions classiques de la rhétorique se trouvent ainsi depuis plus de deux siècles constamment associées au spectacle visuel. Cependant il ne s’agit encore, dans toutes ces pratiques du spectacle visuel, que de montrer, de projeter, et éventuellement d’animer des images déjà réalisées et préparées d’avance : la singularité du concert dessiné et de ses avatars consiste, à l’inverse, à placer sous les yeux du public non pas le spectacle des images produites à cette fin, mais bien le spectacle de leur production elle-même – le dessiner, et non le dessin.

Or on rencontre dans l’histoire de la bande dessinée des pratiques qui ont fait de l’acte même de dessiner le cœur d’un spectacle proposé au public. C’est en particulier le cas d’une forme singulière de dessin-spectacle, le chalk talk, mis au au point dans le dernier quart du XIXe siècle aux États-Unis.

L’invention du chalk talk

Au début des années 1870, Frank Beard, jeune dessinateur américain qui a fait ses premières armes dans la presse illustrée de l’après-guerre de Sécession, imagine, à l’occasion d’un spectacle organisé pour renflouer les caisses de l’église méthodiste dont sa jeune épouse et lui-même sont membres, de prononcer une petite conférence qu’appuieraient des dessins réalisés sur scène au fil de son discours. Son numéro est couronné de succès : Frank Beard vient d’inventer le chalk talk, littéralement la « conférence à la craie ». Submergé de demandes des églises voisines qui veulent elles aussi inscrire son numéro au programme de leurs manifestations publiques, le jeune dessinateur peaufine sa technique et tire bientôt de ses tournées de chak talk des revenus supérieurs à ceux que lui fournissent les dessins qu’il livre régulièrement à la presse, et en particulier au Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, à Puck ou à Judge, dont il est un contributeur régulier. Peu à peu, il renonce à son activité de cartooniste et se détourne de cet usage politique de la satire dessinée, qu’il juge désormais partisan, pour se consacrer à la pratique édifiante et éducative de la prédication dessinée (Lindquist, 2019).

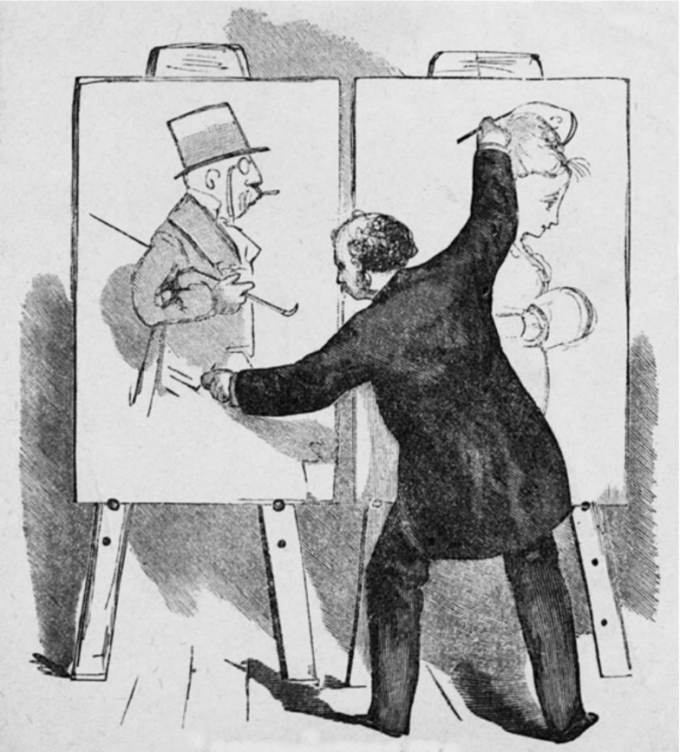

Illustration hors texte dans Frank Beard, Chalk Lessons or The Blackboard in the Sunday School, New York, Excelsior Publishing House, 1896, p. X

Au plus fort de son activité, dans les années 1890, les chalk talks de Beard durent près de deux heures, attirent des centaines de spectateurs, et sont généreusement rémunérés : ils constituent une véritable attraction visuelle, au cours de laquelle la performance oratoire du conférencier-prédicateur est soutenue par la démonstration de sa virtuosité graphique. Beard multiplie en effet les tours de force et les coups de théâtre : tours de force, lorsque sa maîtrise du dessin lui permet de réaliser une performance qui focalise par elle-même l’attention du public (par exemple lorsqu’il dessine des deux mains deux figures différentes) ; coups de théâtre, lorsqu’il joue de la focalisation de cette même attention en conduisant le public à attendre un effet donné avant de provoquer sa surprise en en produisant en autre (par exemple lorsqu’il entame un dessin avant d’en modifier radicalement le sens en quelques traits, ou lorsqu’il dessine à l’envers une figure incompréhensible qui prend brusquement sens lorsqu’il la retourne – Beard semble ainsi anticiper de dix ans les fameux upside-downs que Gustave Verbeek publie dans le New York Herald dans les années 1903-1905, voir Verbeek, 2009). L’acte du dessin joue ainsi un rôle essentiel, puisque c’est la production concrète de la figure comme séquence de gestes qui permet au « dessiner » d’entrer dans une complexe chorégraphie rythmique avec le tempo de la profération oratoire elle-même.

« Frank Beard Will Deliver His Famous Chalk Talk », lithographie non datée, Library of Congress, reproduite dans Benjamin Lindquist, “Slow Time and Sticky Media: Frank Beard’s Political Cartoons, Chalk Talks, and Hieroglyphic Bibles, 1860–1905”, Winterthur Portfolio, 53/1, 2019, p. 41- 84 [en ligne | DOI : 10.1086/703977

Comme toutes les inventions propres aux régimes médiatiques des industries culturelles de masse, le chalk talk se développe très vite : Beard a des imitateurs, et peut-être des « co-inventeurs ». Ainsi John Bengough, un des pionniers de la caricature politique au Canada, se lance lui aussi dans le dessin performance dès le milieu des années 1870. Comme Beard, Bengough utilise la valeur spectaculaire de l’acte de dessiner pour accompagner et scander son discours. Ces pionniers accompagnent l’engouement pour le chalk talk en produisant des manuels destinés à en encadrer et à en formaliser la pratique. Ainsi Beard publie en 1896 Chalk Lessons (Beard, 1896), destiné à former de futurs « prédicateurs dessinés » en insistant sur les fonctions catéchétiques du chalk talk : il y présente les principales techniques du dessin rapide, expose les règles de base de la perspective, et passe en revue les dispositifs techniques qui permettent de travailler à la craie sur un tableau noir ou au pastel sur un rouleau de papier tendu sur un cadre. En 1922, Bengough publie lui aussi un manuel, qui est construit de manière bien plus autobiographique, et regorge d’exemples de discours et d’illustrations fournissant un répertoire de thèmes et d’arguments possibles (Bengough, 1922).

Autoportrait de John Bengough en pleine séance de chalk talk, dans John Bengough, Bengough's chalk-talks a series of platform addresses on various topics, with reproductions of the impromptu drawings with which they were illustrated, Toronto, The Musson Book Company, 1922, p. 38

Un bouquet de séries culturelles

En réalité, deux séries culturelles se rencontrent dans le chalk talk : la prédication-divertissement liée au mouvement évangélique, et le vaudeville act. Certes, toutes deux s’inscrivent dans un effort pour imposer un divertissement populaire « de qualité » contre les formes « vulgaires » du variety entertainment, mais contrairement au chalk talk évangélique le vaudeville act relève clairement du cabaret et des arts de la scène : même si ses promoteurs (Tony Pastor, dès le lendemain de la guerre civile, puis Benjamin Keith et Edward Albee à partir de 1885 ; ou leur grand rival Frederick Proctor, avec qui ils fusionneront en 1906 ; voir Cullen, Hackman et McNeilly, 2007) imposent aux artistes qu’ils font travailler des règles de bienséance, le vaudeville n’a plus la composante catéchétique qui faisait du chalk talk de Beard un véritable vecteur de la prédication religieuse – peut-être même en constitue-t-il parfois le pastiche ironique.

Cependant, le chalk talk ne perd pas son enracinement dans la pratique pédagogique : ainsi Charles L. Bartholomew, dit Bart, dessinateur vedette du Minneapolis Journal jusqu’en 1915, se consacre ensuite à des tournées de chalk talk destinées avant tout aux scolaires, et fonde très vite une école, la Federal School of Illustrating and Cartooning, qui propose des cours de dessin et des méthodes de chalk talk. Il publie lui aussi un manuel (Bartholomew, 1922), illustré par de nombreuses photographies d’artistes de chalk talk au travail, mais, parce qu’il cherche à vendre sa méthode, il a une conception plus large du public auquel s’adresse l’art de la « conférence dessinée ». Parmi les exemples qu’il donne, on trouve un pasteur de Brooklyn qui appuie ses sermons sur ses dessins à la craie, deux dentistes qui utilisent le dessin pour présenter leurs opérations à leurs confrères ou à leurs patients, et un entrepreneur qui emploie le chalk talk pour motiver ses équipes de vendeurs – ce qui permet d’envisager le chalk talk comme l’ancêtre lointain de nos modernes powerpoints[1].

Cependant, « Bart » est bien conscient que l’attrait principal du chalk talk est le divertissement : dès les années 1900-1910, c’est comme une des attractions visuelles du vaudeville américain que le chalk talk se développe, et c’est donc très logiquement vers lui que se tournent les pionniers du spectacle dessiné qui vont employer leurs talents graphiques sur scène. Parmi eux, Bud Fischer, Clare Briggs, Sidney Smith, Georges McManus, Richard Outcault, Winsor McCay, dont l’activité de dessinateurs performers occupe le temps et se révèle très rémunératrice : si la plupart des performers sont rémunérés de 150 à 200 dollars par semaine, les plus célèbres et les plus demandés, comme Outcault ou McCay, peuvent atteindre des rémunérations bien plus élevées (lorsqu’il entre dans le circuit de Keith & Albee en 1906, McCay reçoit 500 dollars par semaine ; voir Canemaker, 2005, p. 132). La performance est alors directement liée à la virtuosité, d’où le nom de « lightning sketches » (dessins-éclair) que l’on donne à ces numéros au cours desquels l’artiste exécute sur scène, sur un tableau ou le plus souvent sur un rouleau de papier monté sur un chevalet, une série de dessins rapides dont le système de transformation en direct constitue le cœur de l’attraction.

Clare Briggs devant son chevalet, dans Charles L. Bartholomew, Chalk Talk and Crayon Presentation. A Handbook of Practice and Performance in Pictorial Expression of Ideas, Chicago, Frederick Drake and Co, 1922, p. 15

Sébastien Denis évoque à propos de cette pratique du lightning sketch une sorte d’aboutissement inévitable du dessin de presse, le dessin-spectacle étant un « révélateur du désir de ces artistes de mettre en mouvement leurs vignettes fixes, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle » (Denis, 2017, p. 58). Ce raisonnement largement téléologique tend à faire du mouvement des images la clef de ce dessin-spectacle, alors que l’on pourrait au contraire faire valoir que ce qui est commun aux performances de Beard, de Bengough ou de Winsor McCay, c’est avant tout l’engendrement matériel des images plutôt que leur mouvement – au sens strict, les images elles-mêmes ne sont pas mobiles : ce qui se meut, c’est le corps du dessinateur au travail sur scène, sous les yeux du public, et c’est le travail concret de ce corps qui fait apparaître l’image et la modifie en continu : cette « magie » de la performance dessinée n’est, précisément, pas tout à fait celle de l’animation. Pourtant Sébastien Denis a raison : le spectacle du dessin performé sur la scène a bien un rapport étroit avec l’apparition du dessin animé.

Le dessin-performance, la première bande dessinée américaine et le dessin animé

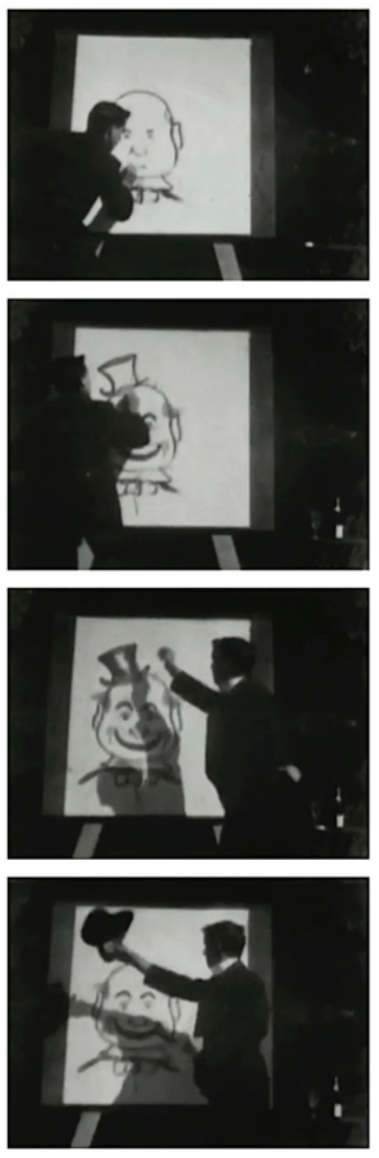

Si le dessin est un spectacle comme performance, c’est-à-dire comme geste concret, auquel il est merveilleux d’assister, alors la qualité spectaculaire de cette forme très physique de « monstration » de l’image ne peut manquer d’attirer l’attention des pionniers du cinématographe, eux-mêmes d’abord déterminés par des logiques attractionnelles (Snyder, 1989). Le spectacle du dessin joue donc logiquement un rôle central dans les premières formes du dessin animé : avant de songer à reproduire l’effet du mouvement dans la séquence des images, les pionniers du dessin animé vont d’abord travailler à l’enregistrement de l’acte même du dessin. Les quatre courts métrages perdus dans lesquels en 1896 Méliès montre un dessinateur (peut-être lui-même) traçant des caricatures de Thiers, Chamberlain, Bismarck et la reine Victoria sont connus sous le titre générique « le dessinateur express », qui semble traduire littéralement l’idée de « lightning sketch » : ils enregistrent purement simplement la performance de l’artiste, ce qui indique que la « magie » de l’attraction est intégralement contenue dans l’acte de dessiner. Très vite, le film lui-même va venir ajouter sa propre magie à l’enregistrement – ainsi dans « The Enchanted Drawing » de James Stuart Blackton, tourné pour Edison en 1900, ou dans « The Untamable Whiskers » de Méliès en 1904 : là, l’acte de dessiner débouche sur des effets spéciaux qui permettent par des effets de montage de substituer instantanément un objet physique ou un costume à sa représentation dessinée. Dans ce cas le spectaculaire investit le filmique au sens propre, alors que dans les premiers courts métrages de Méliès il résidait entièrement dans le matériau profilmique[2].

Quatre photogrammes de « The Enchanted Drawing » (J. Stuart Blackton pour Edison, 1900, © Library of Congress), respectivement à 00’28’’, 01’08’’, 01’15’’ et 01’16’

Tout se passe donc comme si la puissance spectaculaire se déplaçait du profilmique au filmique, par contamination : c’est d’abord l’attraction visuelle du dessin spectacle qui fait l’objet d’un simple enregistrement par les moyens techniques du cinéma, avant que ceux-ci ne s’avisent de leur capacité à prolonger cette attraction par leurs moyens propres. Mais l’attractivité visuelle de l’acte pur de dessiner demeure : en 1904, alors que Thomas Edison tourne un court métrage en prises de vue réelles tiré du Buster Brown de Richard Outcault, ce dernier accepte d’être filmé en train de dessiner son personnage, pour une brève séquence qui doit apparaître en ouverture du film, comme si la performance de dessin (réalisée par un artiste qui a lui-même pratiqué le dessin-performance sur les scènes du vaudeville) devait servir de point d’ancrage à la transposition de ce dessin dans le film (voir Musser, 1991, p. 267-273). Comme le dit Dominique Willoughby :

Ce que la photographie puis le cinéma avaient évincé de l’art de faire des images, le geste qui trace et qui dessine, fait retour comme sujet, processus ou attraction, dans le cinéma. […] Si l’action de dessiner a toujours pu constituer une attraction, des badauds autour du peintre de rue aux dessinateurs de cabaret, son filmage combine le pouvoir attractif du geste du peintre au mouvement cinématographique (Willoughby, 2009, p. 81).

Dominique Willoughby, Le cinéma graphique. Une histoire des dessins animés : des jouets d’optique au cinéma numérique, Paris, Textuel, 2009, p. 81

Mais c’est chez Winsor McCay que l’on trouve une des meilleures illustrations de ce principe. McCay avait fait ses classes dès le début des années 1890 comme peintre d’enseignes et d’affiches, activité qu’il réalisait fréquemment en public : sa fréquentation des foires et des théâtres de variété l’avait familiarisé avec le dessin comme performance. En 1906, la même année que Richard Outcault, McCay intègre le circuit de vaudeville de Keith et Proctor, pour lequel il réalise des performances de dessin qui mêlent les différentes formes du chalk talk et du lightning sketch : dessin rapide, dessin dans le noir, dessin à transformation. Un de ses numéros les plus célèbres, « The Seven Stages of Man », qui reprend la très ancienne topique des « étapes de la vie humaine », consiste à esquisser le portrait rapide d’un homme et d’une femme puis, en modifiant très rapidement leurs traits, à les faire progressivement passer de l’enfance à la vieillesse (voir Wikoff, 2009 et Jarman, 2022).

Les premières incursions de McCay dans le dessin animé ne constituent elles aussi, dans un premier temps, qu’un enregistrement filmique de la performance profilmique. Le premier film d’animation réalisé par McCay, Little Nemo (1911), montre le passage de l’enregistrement de la performance scénique, dans lequel la puissance spectaculaire repose entièrement sur l’acte de dessiner, à l’attraction cinématographique, dans laquelle la puissance spectaculaire repose sur la technique d’animation des images, l’acte du dessin se trouvant alors évacué de l’image. En effet, dans une des scènes les plus frappantes de ce court métrage de 11 minutes réalisé avec l’aide de Stuart Blackton pour les studios Vitagraph, l’artiste, qui dans la scène précédente a parié avec ses amis (parmi lesquels figure Georges McManus) qu’il parviendrait à animer Nemo, est filmé en train de dessiner son personnage de Flip avec une dextérité qui force l’admiration : dans ce premier temps, c’est bien la performance du dessin qui concentre l’attractivité visuelle de la séquence. Puis l’artiste place le portrait de Flip dans le cadre de bois qui va permettre la prise de vue et l’opérateur zoome lentement jusqu’à ce que la main de McCay disparaisse de l’écran ; alors apparaît au-dessus du personnage la mention manuscrite « Watch Me Move », et Flip s’anime à l’image sans que désormais l’acte manuel du dessin ne soit plus visible. La caméra ne filme plus qu’image par image les vues dessinées par McCay, pour les monter ensuite, tandis que l’acte de dessiner (et les autres actions préparatoires : disposer le carton dans son cadre, etc.) se trouve éliminé de la séquence visible. On a dans cette brève transition qui occupe la huitième minute du film le passage le plus manifeste du dessin-performance au dessin animé : c’est par la relégation de la main dans le hors-champ de l’image que l’on abolit en la dépassant la puissance spectaculaire propre du geste du dessin, mais c’est aussi dans cette séquence que, symétriquement, le dessin animé révèle qu’il est d’abord l’enregistrement filmique de ce geste. Le dessin animé résulte ainsi de la digestion de la puissance spectaculaire propre de la performance dessinée.

Trois photogrammes de « Little Nemo » (Winsor McCay pour Vitagraph, 1911, © Library of Congress), respectivement à 08’02’’, 08’13’’ et 08’23’’

Conclusion : le dessin et le dessiner

Du chalk talk de Beard ou de Bengough aux dessins animés de Blackton ou de McCay en passant par le dessin d’attraction ou de foire, c’est donc l’idée d’un « dessin spectacle », d’un « dessin performance », qui ne cesse de s’affirmer. Le dessin ne produit pas seulement une œuvre graphique offerte au plaisir du spectateur comme un résultat achevé, il constitue comme art de la scène et comme processus en cours un spectacle qui possède sa propre puissance d’attraction.

On peut distinguer dans cette attraction deux composantes complémentaires : la première repose sur le pur plaisir de regarder dessiner, sur le goût du dessin en train de se faire, qui révèle une énergie inscrite dans la matière et dans le temps des gestes. L’art du dessin tend ordinairement à dissimuler le moment de sa fabrication comme un chantier que son achèvement abolit, un travail qui s’efface derrière la figure stabilisée : ici, au contraire, cette fabrication physique revient au premier plan. C’est cette fabrication qui se donne à voir et qui dans sa manifestation produit un plaisir spécifique (et ce plaisir produit au passage un effet proprement politique, en ce qu’il contribue à combattre une conception du génie créateur désincarné au profit d’une mise en scène du dessinateur comme travailleur).

L’autre composante de l’attraction visuelle du dessin-spectacle peut se décrire comme une forme de « magie » qui tient au surgissement inattendu des formes visuelles : les techniques de métamorphoses de la figure dessinée qu’emploient de Beard à McCay les artistes du dessin-spectacle reposent sur l’effet d’attente de la séquence des gestes graphiques. La progressivité du geste du dessin semble emmener le trait dans une direction donnée, créant une anticipation qui fonctionne comme une vectorisation de l’attention visuelle : le regard du spectateur accompagne le tracé et le prolonge presque, en s’associant ainsi à l’acte de dessiner, avant que le dessinateur ne le prenne soudain en défaut en transformant complètement la figure en quelques traits. Le plaisir produit par ces métamorphoses ne relève pas seulement de la joie d’être dupé, mais aussi, plus sourdement, de la tension soudain soulagée entre les puissances de prolifération du trait et le travail constant de leur domestication par le geste du dessiner.

Or cette valeur spectaculaire du dessin ne disparaît pas avec le cinéma : elle ne cesse de ressurgir, tout au long du XXe siècle, comme une possibilité attractionnelle dont les différents moments de l’évolution médiatique des images en mouvement peuvent constamment se ressaisir. Du Tac-au-Tac que Jean Frapat invente pour l’ORTF en 1969 aux démonstrations de dessin à transformation que Cabu propose aux invités de Bravo ou de Récré A2 en 1980, la télévision n’a cessé de réactiver cette puissance spectaculaire de l’acte de dessiner. Nos modernes concerts dessinés ne font peut-être, au fond, que ramener sur scène une pratique qui y est née, et qui nous oblige à tenir compte de la place des arts de la scène dans la genèse des récits en images.

Notes

[1] Le rapprochement n’est pas gratuit : on trouve sur les sites web de plusieurs universités américaines des conseils sur l’usage du chalk talk dans les entretiens de recrutement ou d’attributions de bourses à l’usage des chercheurs qui doivent s’y préparer : voir par exemple la fiche conseil « Giving a Chalk Talk » proposée par le bureau des carrières et du développement professionnel de la John Hopkins University [En ligne | https://pdco.med.jhmi.edu/job_search_toolkit/academic/chalk-talk/.

[2] On entend par « profilmique » l’ensemble du matériau déjà élaboré en dehors de l’activité d’enregistrement par la caméra.

Bibliographie

Charles L. Bartholomew, Chalk Talk and Crayon Presentation. A Handbook of Practice and Performance in Pictorial Expression of Ideas, Chicaho, Frederick Drake and Co, 1922

Frank Beard, Chalk Lessons or The Blackboard in the Sunday School, New York, Excelsior Publishing House, 1896

John Bengough, Bengough's chalk-talks a series of platform addresses on various topics, with reproductions of the impromptu drawings with which they were illustrated, Toronto, The Musson Book Company, 1922

John Canemaker, Winsor McCay: His Life and Art (1987), New York, Abrams, 2nd ed. 2005

Frank Cullen, Florence Hackman, Donald McNeilly, Vaudeville Old & New. An Encyclopedia of Variety Performers in America, New York, Routledge, 2007

Sébastien Denis, Le cinéma d’animation, Paris, Armand Colin, 2017

André Gaudreault, Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris, Éditions du CNRS, 2008

Baird Jarman, « Drawing time: Winsor McCay’s lightning sketches on stage and screen », Early Popular Visual Culture, 20/2-3, 2022 [En ligne | https://doi.org/10.1080/17460654.2022.2072564]

Benjamin Lindquist, “Slow Time and Sticky Media: Frank Beard’s Political Cartoons, Chalk Talks, and Hieroglyphic Bibles, 1860–1905”, Winterthur Portfolio, 53/1, 2019, p. 41-84 [en ligne | DOI : 10.1086/703977]

Abbé François Marie Moigno, L’Art des projections publiques, Paris, Gauthier-Villars, 1872

Charles Musser, Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company, Berkeley, University of California Press, 1991

Robert W. Snyder, The Voice of the City: Vaudeville and Popular Culture in New York, Oxford, Oxford University Press, 1989

[Gustav Verbeek], The Upside Down World of Gustave Verbeek: Complete Sunday Comics (1903-1905), Palo Alto, Sunday Press Books, 2009

Brian W. Wikoff, Lines That Move: Winsor McCay’s Work in Performance and Comics, 1900-1920, BA in Art History, University of Cincinatti, 2009

Dominique Willoughby, Le cinéma graphique. Une histoire des dessins animés : des jouets d’optique au cinéma numérique, Paris, Textuel, 2009

Pour aller plus loin

Le « concert dessiné » est l’un des événements phares des festivals de bande dessinée. Ce dossier de Neuvième Art explore les formes très différentes que peut prendre la bande dessinée sur scène.